以图像学的三种层次解读张锵《盲战图》

摘要:张锵是民国时期福州龙珠画苑的创始人之一,拥有全面的绘画才能。其风俗画生活气息浓郁,寓意深邃,《盲战图》是其风俗画的代表作之一。但学界目前对于张锵的研究较少,针对张锵风俗画的研究则更为不足。本文运用图像学的方法,以图像学的三种层次解读张锵《盲战图》,揭示《盲战图》中的惯行与深邃寓意,探究《盲战图》盲人打架的图像元素与作者个人经历、当时社会文化背景和传统文化背景的关系。

关键词:图像学;《盲战图》;张锵

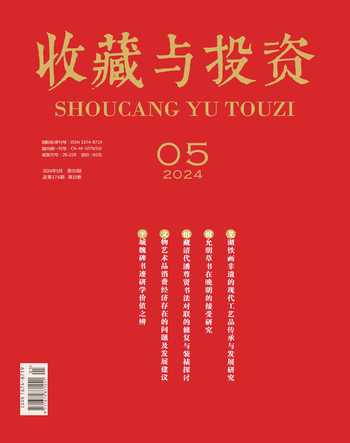

张锵是民国时期福州龙珠画苑的创始人之一,山水、花鸟、人物无所不能且极具创造力。其绘画崇尚写实,融贯中西。张锵在教学、创作之余还十分关注现实生活,热心社会发展,尤其是其风俗画生活气息浓郁,寓意深邃,如《耍猴图》《乞丐图》①。张锵作为职业画家,为了生计创作了大量程式化的山水画,而民间风俗画流传较少,因而目前对于张锵的风俗画也没有专门的研究,其成就鲜为人知。风俗画《盲战图》(图1)为张锵所绘,初创于20世纪20年代。至20世纪40年代初,张锵又重画此图,以社会弱势群体盲人为题材,表现一群盲人打架的场景。

图像学的研究方法更关注视觉图像的主题和意义,因而本文用“图像学”的三种视觉诠释解读张锵的《盲战图》,揭示《盲战图》中的惯行与深邃寓意,探究《盲战图》盲人打架的图像元素与作者个人经历、当时社会文化背景和传统文化背景的关系。

一、潘诺夫斯基图像学研究方法

当前研究艺术史的方法,主要是沿着“图像”与“形式”这两个方向发展出来。《观看的方法:如何解读视觉材料》的作者吉莉恩·罗斯认为图像学比较接近结构式的符号学;意指符号(denotive sign)呼应潘诺夫斯基的第一层诠释,意涵符号(connotive sign)则呼应第二层次②。图像学理论的认识论来源于康德先验论以及黑格尔历史哲学观。潘诺夫斯基认为“图像学是美术史研究的一个分支,其研究对象是与美术作品‘形式相对的作品的主题与意义”③。在其著作《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》一书中,潘诺夫斯基把视觉的诠释分为三种,并赋予不同名称,分别是前图像志描述(pre-iconographic)、图像志分析(iconographic)、图像学解释(iconological)。潘诺夫斯基以“一个熟人在街上举起帽子对我打招呼”为例,来解释其提出的三种层次。第一个层次是诠释戴着“帽子”的“绅士”,这一层次的诠释对象被潘诺夫斯基称为“第一性或自然主题”,并认为这种层次的诠释“较为基本且易于理解”。因此,第一个层次是初级的“前图像志描述”,这是主题或意义的最初领域。吉莉恩·罗斯认为:“就方法论而言,这个层次与构成性诠释法所要求的仔细观察图像相仿。”④第二个层次“图像志分析”处理有特定意涵的影像,其解释对象是构成图像故事和寓意的第二性或程式主题,如诠释揭下帽子的行为象征打招呼。第三个层次“图像学解释”在于探讨影像一般的文化意涵,即构成“象征”价值的内在意义和内容,将举帽子的动作看作举帽者完整人格和背景的一个表征。潘诺夫斯基以此方法研究文艺复兴中的人文主题。

二、张锵《盲战图》前图像志描述

从图像学第一层次的解释分析《盲战图》,我们首先感受到的是它的各种形式层面上的东西。《盲战图》描绘了一群盲人打架的情节。除了人物和道具外,省略了背景,画面简洁,形象突出。画上共有18个盲人,均身穿民国时期流行的长袍,有的还穿有马甲,墨镜、盲杖象征他们盲人的身份。以举着盲杖、似要上前的盲人和被人扯着辫子、脸朝天的盲人为中心展开,两人的前方还有一名身穿黑色上衣、握紧拳头的盲人位于中间。左右盲人有的在勸架,有的在后方谩骂,有的在看热闹,有的被误伤,还有的跃跃欲试,想趁乱下黑手。总之,图上的18位盲人表情各异,姿势不一,动静相间,布局巧妙,穿插有趣,构图富有节奏感。除此之外,画面设色素雅、线条具有书写性。重画的《盲战图》图卷上空白处有诗人、篆刻家高禅茶所作的长题,简要概括画面内容,并揭示此图反对内战的寓意,饶有讽趣。

三、《盲杖图》图像志分析

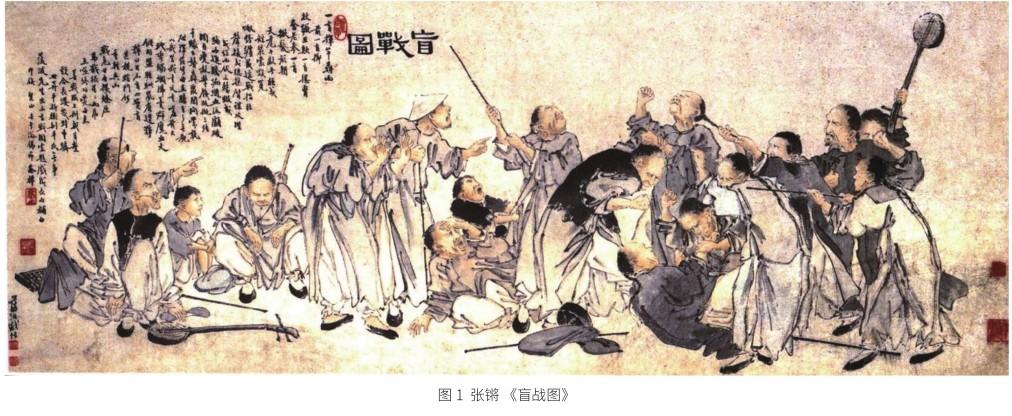

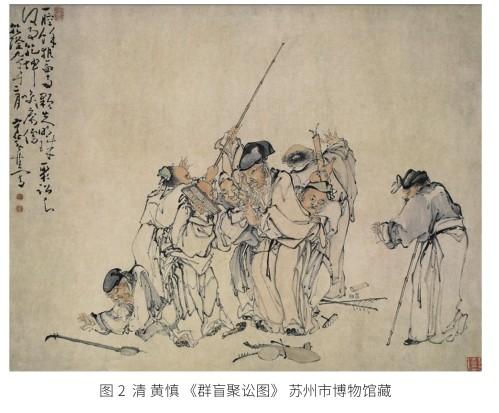

对《盲战图》的第二层次是要解释其程式主题,揭示其中的惯行。正如潘诺夫斯基所说“我意识到举起帽子意味着打招呼,这却属于一个全然不同的诠释领域”,梁桂元和高禅茶如何能够意识到《盲战图》背后的影射和深邃内涵?在美术史中不乏带有劝诫、说教意味的作品,如顾恺之的《女史箴图》。张彦远的《历代名画记》也揭示了绘画的社会功能:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。”⑤在中国美术史中,也并不只有张锵一个人描绘盲人打架的题材。表现相同场面的作品有南宋时期(传)无名氏所作的《柳荫群盲图》,明代吴伟的《流民图》中也描绘了三名打斗中的盲人。除此之外,还有黄慎的《群盲聚讼图》(图2)、苏六朋的《盲人打斗图》。

分析盲人打斗题材绘画能够发现其共同的讽诫主题。在日常生活中有不少用词将盲人与愚妄无知相挂钩,如成语“狂瞽之言”意为愚妄无知的言论,其中“瞽”即指盲人。由于盲人有视力障碍的缺陷,打架容易找不到目标而陷入盲目混战。因此,以盲人打架寓意没有方向、没有目标的盲目斗争成为一种程式,也是共同的文化背景下形成的一种惯行。黄慎自己在《群盲聚讼图》中的题诗直接表达了这幅作品的讽趣含义。“一腔余热血,两颗光明珠。聚讼知何事,乾坤笑腐儒。”苏六朋的《群盲聚斗图》画中题诗也表现出与之相似的价值取向,均含有劝世之意。黄小峰认为,18世纪以后盲人打架这种图像变成近乎讽刺性的漫画,用幽默的文字来辅助幽默的图像⑥。因此,张锵的《盲战图》以盲人打斗的场面来寓意反战的劝诫是继承自前人的传统。

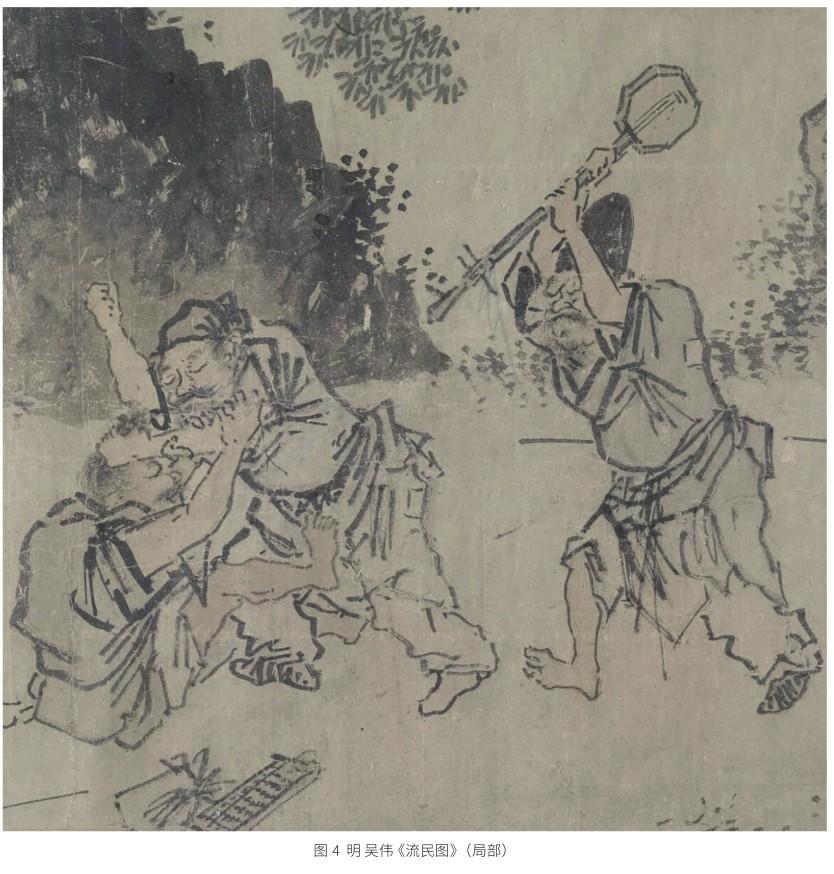

《盲戰图》说明在打斗场面中描绘乐器同样是一种惯行,乐器点明盲人曲艺艺人的身份,象征讽谏主题。分析《盲战图》中的图像元素,画面中的道具除了盲杖、墨镜等暗示盲人身份的物品外,还有乐器:画面左边一名坐着的盲人面前平放的一把三弦,右边描绘了一人高举三弦。这也并非张锵独创的做法,其他的盲人打架图中也有描绘乐器。《柳荫群盲图》(图3)树下厮打的两名盲人中,左边的盲人腰间挂着中国传统说唱艺术常用的打击乐器快板,吴伟版《流民图》中一名盲人手握三弦参与打斗(图4)以及黄慎的《群盲聚讼图》也有描绘传统乐器三弦。三弦、快板均为中国民间曲艺表演常用乐器,代表打斗盲人的身份是曲艺艺人。

在古代中国,盲人有从事曲艺的传统。传说记载中上古时期的祭祀乐舞中就有盲人的参与。按照王小盾的观点,上古中国人对听觉十分重视⑦。人们认为盲人由于缺失视觉的感官而在听觉方面更为灵敏,这种听觉的灵敏与巫术观念结合赋予了盲人一种“神性”,因而在重视“礼乐”的西周时期,宫廷内就有大量盲人乐师。随着社会文明的发展,盲人的“神性”光环褪去,他们逐渐成为社会的边缘人物,这也是“狂瞽”这种污名化词汇出现的原因。到汉代,盲人的身份从宫廷乐师转变为生产娱乐性音乐的艺人,常与侏儒一起从事娱乐性音乐活动⑧。宋元时期,盲人说唱曲艺繁荣,盲人作为社会边缘人物,是政府的福利机构所收容的对象。明代起盲人就在收容机构里习唱“矇歌瞽诵”,承袭先秦矇瞽“讽诵”传统,政府利用盲人说唱起到宣传政绩、教化世人的作用。因而,盲人曲艺艺人的身份也是一种讽趣、劝世的象征。

四、《盲战图》图像学解释

潘诺夫斯基认为,艺术史研究者应当通过图像学研究,清楚地揭示一个艺术家面对世界的基本态度,这些态度因艺术家所属的国家、时代、民族、阶级、宗教或哲学见解所产生,同时也积淀在艺术作品中⑨。艺术家一方面会显现强烈的个体性与主体性,另一方面又清楚地流露出时代精神——精神文化的普遍性和客观性⑨。因此,第三层次诠释要深入剖析《盲战图》诞生的往昔时代,分析《盲战图》与张锵个人经历、当时社会文化背景的关系,揭示其对当时的观众有怎样的意义。尽管两版《盲战图》的内涵都是反对战争,但由于绘制的时间不同,他们拥有不同的含义。

张锵幼时就喜爱绘画,但家贫无力从师,14岁起刻苦自学,学得一手出众画艺后,先后受聘为福州全闽师范学堂图画教员,福建省立师范学校图画、手工专科美术教员逾30多年①。此图初创时期福建大小军阀混战不断,1911—1940年间,福建共发生军阀战争100多次,几乎无月不战,严重损害经济发展。福建工业基础薄弱,经济以农业为主体。一方面,由于多山地的原因耕土资源本就有限,而军阀在农村混战导致耕地资源急剧减少,同时为填补兵源强拉农民做壮丁,另一方面军阀把持税收,横征暴敛,因而福建农业急剧衰退,农业生产萎缩,民不聊生,食不果腹,饿死者不计其数。除了农业之外,商业贸易也因苛刻的税收而裹足不前,工业也一并衰退,教育界也深受影响。出身贫寒的张锵对于无端遭遇战火,处于水深火热之中的平民百姓更能够感同身受。“五四运动”后各界民众发起了各式各样的反对军阀的斗争,因而《盲战图》初创版本的目的是用盲人打架的图像元素影射当时中国军阀为争夺政权而连年盲目混战,是张锵受时代氛围鼓舞,以自己的方式对军阀混战的一种反抗。

重绘版《盲战图》高禅茶题诗后又跋“蓤波先生出示《盲战图》索题,戏成长句补白,即侯粲正,壬午浴佛节,茶禅”。“蓤波”即张锵的字,张锵邀高禅茶作跋。因此,在一定层面上此题诗也与张锵本人的想法相符合。而分析高禅茶的题诗则发现重绘版《盲战图》内在的含义改变。《盲战图》反对的战争已经由“军阀混战”变为反对“国共内战”。长题的后半部分“大地蛮触蜩沸羹,群魔血火倾同盟。睚眦鼠雀逞狰狞,曰目不盲实心盲。其视瞎斗何重轻,兵凶战危甘自撄。燎原弗戢根星星,两虎互噬终同薨。由来善战服上刑,戎首系颈合长缨。几时重跻世升平,折衡剖斗民无争”。“倾同盟”“两虎互噬”均指代当时国共两党的内战,诗句表达广大民众反对内战的激昂情绪。高禅茶题此跋的时间为壬午年(1942年),此时抗日战争进入相持阶段,福建的国民党顽固派一再破坏联合抗日协议,发起了各种反共战争,福建各地党组织和游击队不得不进行武装反抗。因此,《盲战图》象征含义的改变也与当时社会环境的改变有关。

五、结语

运用图像学的三种诠释解读张锵的《盲战图》能够剖析其隐藏在艺术形式、表现技法之下的文化价值。《盲战图》除了是一幅描绘下层弱势群体的风俗画之外,更是一幅寓意深邃、具有讽刺性的漫画、劝诫画,运用讽谏含义的题材反映当时人们的反战情绪,其背后浓缩的是时代精神和张锵的完整人格。

作者简介

林葳,女,汉族,福建福州人,硕士研究生,研究方向为美术史论与东南画风。

参考文献

[1][英]吉莉恩·罗斯.观看的方法:如何解读视觉材料[M].第3版.肖伟胜,译.重庆:重庆大学出版社,2017.

[2]梁桂元.闽画史稿[M].天津:天津人民美术出版社,2001.

[3][美]潘诺夫斯基.图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题[M].戚印平,范景中,译.上海:上海三联书店,2011.

[4]罗小华.潘诺夫斯基图像学研究[M].北京:中国社会科学出版社:2016.

[5]黄小峰.古画新品录:一部眼睛的历史[M].长沙:湖南美术出版社:2021.

[6]邹如愿.具身化理论视域下的中国盲人音乐文化研究[D].福州:福建师范大学,2022.

[7]林庆元.福建近代经济史[M].福州:福建教育出版社,2001.

[8]中共福建省委《福建革命史画集》编辑委员会.福建革命史画集[M].福州:福建人民出版社,1982.

注释

①梁桂元:《闽画史稿》,天津人民美术出版社,2001年第307页。

②[英]吉莉恩·罗斯:《观看的方法:如何解读视觉材料》.第3版.肖伟胜,译.重庆大学出版社,2017年第231页。

③[美]潘诺夫斯基:《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》,戚印平,范景中,译.上海三联书店,2011年第1页.

④[英]吉莉恩·罗斯:《观看的方法:如何解读视觉材料》,第3版.肖伟胜,译.重庆大学出版社,2017年第228页。

⑤(唐)张彦远:《历代名画记》,俞剑华,注释.上海人民美术出版社,1964年第1页。

⑥黄小峰:《古画新品录:一部眼睛的历史》,湖南美术出版社,2021年第354页。

⑦王小盾:《上古中国人的用耳之道—兼论若干音乐学概念和哲学概念的起源》,《中国社会科学》,2017年第4期第150-184,210页。

⑧邹如愿:《具身化理论视域下的中国盲人音乐文化研究》,福建师范大学,2022年。

⑨罗小华:《潘诺夫斯基图像学研究》,中国社会科学出版社,2016年第26页。