海源住持残墓碑考释

摘要:遵义市作为历史文化名城,拥有丰厚的历史文化资源,在遵义中心城区湘江南岸的老城内,拥有佛教、道教、伊斯兰教、天主教等世界主要教派,其中佛教影响最大、最长久。老城过去的不少佛教寺庙,在遵义的文化历史积淀中起到了非常重要的作用。近期发现的海源残墓碑,也成为我们研究遵义佛教历史和悠久文化的有力证物,这块碑刻和它所代表的一座寺庙,见证了遵义城市文化发展的历程,有一定的史料价值,是重要的历史文化实物。

关键词:碑;海源;遵义佛教

一、残墓碑的来源及海源生平

海源残墓碑,置于遵义市凤凰山西北侧红军烈士陵园内主题雕塑后,邓萍将军墓前第一级台阶中。不知从何处移来,被当作料石填砌在台阶上,字迹朝上,残缺不全,已有损毁,未采取保护措施。历史上,这个地方曾经有过寺庙,名万寿寺,又名龙山寺、小龙山寺,毁于咸同年间战火。1958年9月,遵义市人民政府报请上级批示在小龙山平台上,小龙山寺旧址兴建“遵义红军烈士陵园”。1985年,为纪念遵义会议五十周年,改造陵园,新建一座别具特色的纪念碑,将邓萍将军墓后移,并新建中轴线阶梯,不知从哪里找来这块残碑,由此让这块碑重见天日。碑为墓碑,时间较早,加之残缺,无法确证碑主是龙山寺住持,还是圆寂以后葬到龙山寺上面墓地的,这给考证工作带来了极大的挑战。

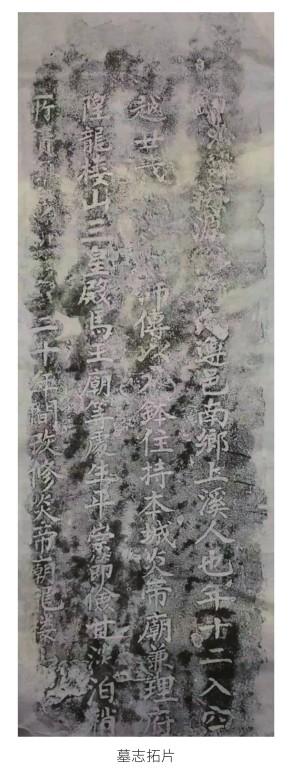

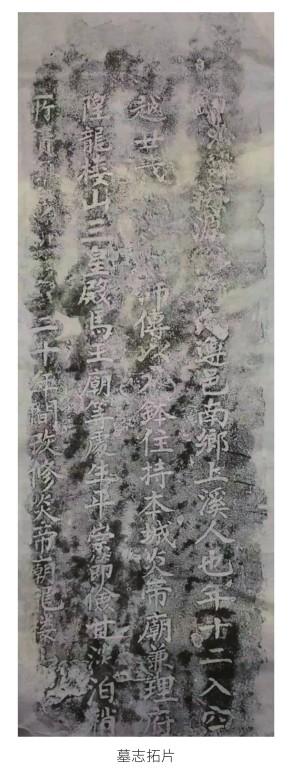

碑为青石质,残留的文字共四行,楷书阴刻。全文如下:

……讳海源,□□□遵邑南乡上溪人也,年十二入空门……

……越廿载,□□□师传以衣钵,住持本城炎帝庙兼理府……

……隍、龙楼山三皇殿、马王庙等处。生平崇节俭、甘淡泊,稍……

……所积□□□□□二十年间改修炎帝庙、龙楼山三皇殿……

首先,我们根据现状拓碑,将其文字录下,再经过辨认和查找资料,确认碑主人为清雍正时代遵义城炎帝庙等处住持海源。

关于碑的主人海源住持,在史书上查找不到更多的相关资料,但我们根据其碑文所记及推论,可略知其身世。海源住持是遵义县南乡上溪人(根据《遵义县志》载,上溪即今播州区尚稽镇①)。他十二岁入空门,进入佛界,成为佛教中人。过了二十余年,继承其师傅的衣钵,先后出任老城炎帝庙、兼理府城隍、龙楼山三皇殿、马王庙等处住持。生平崇节俭,甘淡泊,以后将生平所积累的资金,在二十年间改修炎帝庙、龙楼山三皇殿等寺宇。海源住持在世不足六十岁,在遵义佛教界影响卓著。

另据遵义市播州区龙坪镇瓦厂寺(又名复兴禅院、复兴寺)“通性灵和尚碑”上所载:碑文正中十九字为“传临济正宗脱化本师上性下灵老和尚之墓前②”,正中左侧十四字为“昔日□溪□瓦厂 ,于今一脉往西天”。右侧十三字为“孝徒:海源、洁、渭;孙:寂成、寿、胤、昌、学;□□□□、禅、惠。学徒:清润”,落款为“大清雍正陆年岁次戊申孟冬月谷旦立”。在此碑中可以看见性灵和尚的徒弟中正好有一名孝徒称为海源,而且排名在第一位,是一名优秀的弟子。尚稽镇进出遵义城都必由龙坪镇瓦厂寺经过,这与《海源住持残墓碑》上关于“海源住持是遵义县南乡上溪人,十二岁入空门,二十余年,出师继承其师傅的衣钵,先后出任老城炎帝庙、兼理府城隍、龙楼山皇殿、马王庙等处住持”的记录相符合,由此证实瓦厂寺的“孝徒海源”即《海源住持残墓碑》上的“海源住持”。

“上溪”与“尚嵇”是不是同一个地名呢?查《尚嵇镇志》得知,在尚嵇韩街下坝边沿有天然黄家龙潭,有小溪流出,小溪出韩街场后,流经前军坝、龙坑水,再经上、下二坝流入张家寨,遂名张家沟。经张氏家庙回龙寺附近石牛槽进入消洞,成为地下暗河流入乌江。张家沟流经上下二坝,三弯九曲,迤逦而下,在下游的乡民眼目中,就称上游小溪为“上溪”,把“上溪”流经的乡场,称之为“上溪场”。场镇因溪水而得名。由于来往各地口音差异,“尚柒”“尚?”“上溪”都经常出现在口碑和各种记录中。明万历平播以后,李化龙《平播全书》首次将“上溪场”记录为“尚稽场”。在遵义读音中“稽”字、“溪”字皆读为“期”音。“尚稽”二字在明清时期即一直固定下来。新中国成立后,用“嵇”代替“稽”。因此,“上溪”与“尚嵇”就是同一个地名,海源住持出生于“上溪”就是今天的“尚嵇”,这是肯定无疑的了。

二、海源住持的几所寺庙情况

海源住持生长于清雍正时期(1723—1735年),先是十二岁在瓦厂寺為徒。二十余年后,雍正六年(1728年)其瓦厂寺师傅圆寂,得其真传,上升为住持。三十二岁以后,先后或同时出任老城炎帝庙、兼理府城隍、龙楼山三皇殿、马王庙等处住持。经过二十年余年,改修炎帝庙、龙楼山三皇殿等寺宇。去世时间在碑上已无法查看,但根据记录推论,其在世时间不足六十岁,但在遵义佛教界影响卓著。我们还可以根据碑记,看出海源住持时期遵义宗教的历史情况。

海源担任炎帝庙住持时,对该庙进行维修。遵义炎帝庙建于明代,后更名为火神庙,祭祀火神祝融,历代都有修补。古人祈祷火神能力巨大,降妖除魔免灾,对火神极为重视,所以庙堂占地比其他庙宇更为宽阔,经过海源住持改建以后,场景更是蔚为壮观。《续遵义府志》载:“此庙深遂四层,殿前铸铁鼎,高八尺余。③”《续遵义府志》(卷四·坛庙寺观附):“火神庙,在北街内(前志),同治甲子年(1864年)城失陷,旧庙毁,十一年知县凌彝铭募建,颇极壮丽,费三千余缗。③”

海源曾经住持的城隍庙原建于老城外湘山之下(今新华路丁字口南侧)。明万历晚期,由遵义知府孙敏政在老城大仕阁巷北侧重建,有堂庑、正殿、左右廊道,两侧廊道列府属各州县城隍和本庙土地,神号为“府城隍之神”。每年在春、秋两个季节祭祀,附祭于山川神坛。风云雷雨山川居左,城隍居右。新官到任,以羊、猪各一只,献祭于城隍庙。海源住持时,对该庙进行了全面维修④。

清光绪三十二年(1906年),袁玉锡征收府城隍庙开办遵义师范传习所,收生员100名,培训新式教育师资,成为全省最早的师范学校。1914年,遵义县长周恭寿在府城隍庙址建成遵义县立女子师范学校,为贵州最早的女子中等学校之一。1925年,改为县立女子中学。1939年春,学校实行男女生兼收,更名为遵义县立中学校。1944年秋,县中高中部三个班划走并入贵州省立遵义高级中学(在汇川坝,即今遵义市第一人民医院址),城隍庙的县立中学则更名为县立初级中学。

龙楼山三皇殿位于老城胜龙冈平台上,海源在老城担任三皇殿住持时,发现三皇殿破败不堪,早就没人打理,于是出资请人重修三皇殿,可惜毁于同治时期战火之中,后来长期成为驻军营地。龙楼山,即今遵义老城大龙山之一脉。《遵义府志》载:“锦屏山,在城西南,茂林修竹,状如锦屏。山为府治所据,巍峨矗立,气象端严。其上一称胜龙冈。左又称龙楼山,城绕麓至其颠。一水出东麓,流入西门,为西门沟,贯城出东右水门,入湘水;一水出中麓,为樱桃井,供樱桃街左右居人汲,俗名水井湾。府署、学政、行署皆有井④。”龙楼山就是原来的锦屏山,今又名碧云峰,为老城大龙山的一座山峰,与府后山相连,皆为老城西侧天然屏障。其南边是白虎头(今大兴路中段)、西边为龙楼山(碧云峰)、北边是大龙山(青龙入水),具有背砥老城、湘水为壑的防御优势,是当时遵义城的天然战略屏障。明万历二十九年(1601年),当时播州土司杨应龙的叛乱刚刚被平定,为了地方长治久安,明王朝设立遵义府,府衙门就设在今天的碧云峰(锦屏山)山麓下。

海源残墓碑中所说的马王庙,其旧址位于老城官井路,早已不见当年的踪迹。清末,遵义知府袁玉锡,在黔六年,思想开明,创办新学,举办实业,政绩突出,为遵义文化、教育和经济发展作出了特别重大的贡献。为纪念其政绩,遵义民众将马王庙改建建为袁公祠,以示纪念。1937年,以袁公祠空闲房屋开办玉锡小学,后根据发展需要,又更名为玉锡中学。

三、炎帝庙与“遵义教案”

关于炎帝庙,海源住持在担任管理工作、进行维修改建的时候,可能不会想到,他去世若干年以后,炎帝庙居然会与遵义近代史上的一桩重大事件产生纠集,这就是在当时地方士绅的引导下,19世纪70年代初期爆发的大规模反洋教斗争—“遵义教案”。

同治八年(1869年)端午节前,遵义民众在醮首杨树勋的带领下,例行前往遵义老城中心地带的炎帝庙打醮求神,其中一位天主教民杨树荣跟随大家一起入庙焚香,被另一位教民杨希伯强行阻止。双方发生口角,随后民众迎接表章出来至大十字,杨希伯率领教徒上前撕坏表章。民众大怒,遂互相冲突扭打,经遵义协兵弹压而散。后杨希伯集结教友,冲入炎帝庙,将庙内神坛经像一切器物,全部打毁。民众大怒,于是不约而同涌入教堂,殴伤天主教主教林司铎,继而捣毁教堂及天主堂开设的医铺爱仁堂,成为教案导火索。

遵义教案虽由杨希伯挑起,但遵义民众与教会的矛盾其实由来已久。那就是本地教民加入教会后,经常依附教会欺压百姓、干涉词讼等,他们的恶行受到传教特权的包庇。也因為地方官员畏惧,民众冤屈难以伸张,遂使民众与教民的矛盾逐渐积累,终于在端午节时由教民杨希伯彻底引爆。端午节爆发的民众与教民冲突将代表地方利益的士绅推到了天主教会势力的对立面,遵义人民反洋教的斗争精神也在这个时候得到了充分激发。

五月初五,在民众与教民爆发冲突后翌日,忿忿不平的士绅们也站出来,召集遵义民众群聚天主教堂,“遵郡绅士蹇訚等,组织兵练抄毁教堂,殴伤司铎”,因此清廷与法国进行重大国际交涉。之后,清廷委派李鸿章办理遵义教案,指定由遵义士绅蹇訚主持遵义教案善后事宜,处死百姓一人,判刑四人,赔银三万两结案。

同治十二年(1873年),胡缚理用清政府赔款重修天主教堂。光绪八年(1882年)六月,发生第二次“遵义教案”,教堂再次被毁,至1886年在原址重建竣工。

此案例中的炎帝庙,就是海源曾担任住持的寺庙。

四、海源住持时期遵义佛教情况

海源在老城担任各寺庙住持时期,遵义的宗教场所遍布全城,庙观、教堂、清真寺齐全,各行业的祀庙和官方的庙宇相依共存。《遵义府志》记载:老城仅四平方公里的土地上就有各教寺观20余间,其中影响较大的有南泉寺、祝厘寺、菩提寺、龙华寺、府城隍庙、县城隍庙、关帝庙、马王庙、火神庙、药王庙、油匠庙、吕祖庙、孙膑庙、鲁班庙、杨泗庙、梅葛庙、玉皇观、元天宫、清真寺、天主堂等④。

其实这都是有历史渊源的。清代初期,许多明末重臣、文人名士,不愿为清政府所用,或归隐田园、躬耕为业,或隐居山野、出家为僧,都往西南地区逃避。造成遵义黔北方圆之地文化兴盛、教派纷繁。他们不舍前朝文化与生活习俗,坚守文化传统与不甘失落的心情,心境变得消沉抵触。当时在遵义有重要影响、为遵义培养出一大批文人学士的僧人大有人在。比如著名的僧人钱邦芑、丈雪、程启相等。这是造成各教兴盛和人员众多的主要因素,同时也给海源住持融入佛事,发展成长提供了一个难得的环境和机会。

由此可见,遵义老城的确是一个各种宗教文化集聚开放之地,文化内涵丰富多彩,历史意蕴丰富深厚。

五、结语

一块已经残缺的碑刻,文字不多,内容却包罗万象,其中蕴藏着大量的宗教历史文化信息。通过分析,我们可以得出许多重要结论。首先是考证墓碑的主人及其时代背景,墓碑主人出家学习成长过程以及对遵义佛教事业的贡献;其次,墓碑主人生平“崇节俭、甘淡泊”,不仅是佛教的榜样,更是值得学习、引为楷模的典范实例。再次,了解播州区个别地名的历史演变和历史文化渊源,研究了解清代前期遵义佛教界的盛况和佛教界的历史文化名人,使我们不仅看到这块碑上所刻下的文字表象,更看到墓碑后面所关联的文字信息和历史真相。最后,这块残碑需要予以切实的保护,以便下一步更好、更深入地进行研究。

作者简介

樊洪玉,女,汉族,贵州遵义人,馆员,遵义市红花岗区文旅综合服务中心主任,研究方向为文物保护与利用。

注释

①《遵义市地名志》,1982年8月版。

②《遵义县文物志》(第一集),遵义县文物管理委员会编,1983年5月版。

③《遵义府志》遵义市志编纂委员会办公室出版,1986年3月版。

④《续遵义府志》遵义市红花岗区地方志办公室出版,2000年11月20日版。