元四家山水画艺术风格研究

摘要:中国山水画是中国人情思中最为厚重的沉淀。山水画萌芽于魏晋南北朝,作为人物背景的衬托;隋唐五代,绘画受到统治者的重视,一些画家开始从事独立的山水画创作,在南北宋画家的努力创新下,到元代山水画达到了顶峰时期,尤其在水墨山水画方面有了空前的发展;明清时期的画家突破陈法,使山水画进一步发展。元代的山水画,是中国文人绘画的最高成就,元代后期画坛上,山水画的代表人物是“元四家”黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒,他们弘扬文人画风气,在艺术上标榜“写胸中逸气”和“自娱”,题材上多选洁身自好的梅兰竹菊,广为流行,使山水画的典范风格至此形成,对后代画家都产生了巨大影响。本文着重对元四家山水画艺术进行研究。

关键词:元四家;山水画;笔墨;意境

一、元四家山水画艺术创作背景

元代是由少数民族蒙古族统治者统一全国政权建立的王朝,统治者通过实行不同于汉人统治的措施,在政治上建立實行民族不平等等级制度的国家,“八娼九儒十丐”①这一条规范奠定了汉族文人士大夫的社会地位,这一社会等级制度迫使文人们得不到认同感而被迫隐居山林寻找并倡导一种“高逸”的理想状态。元朝统治者采用了相对比较宽松的宗教政策,使文人士大夫可以在禅宗、道教、儒家文化中得到相对的心灵自由,元四家的山水画正是在禅宗与道教的双重影响下生发出一种追求“高逸”、脱离世俗,促使山水画走向水墨写意的审美方向。同时,元四家皆生活于元末社会动乱之际,生活中都有不得已的遭遇,他们不趋附于社会审美爱好,情调多流露出淡泊、孤寂,反映生处乱世却也无可奈何之意。四人都是江浙一带人,皆擅长水墨山水兼工竹石,在艺术上还受到赵孟頫的影响,追求个人情感的抒发并题诗句加以阐述。元四家山水画艺术正是在这种特定的政治社会文化与地理环境的多种背景下诞生了。

二、黄公望山水画艺术风格解析

黄公望(1269—1354年),字子久,号一峰、大痴道人等。黄公望早年曾在御史台下属的察院当小吏,后因官场之事被元仁宗治罪而入狱,黄公望出狱后便远离官场,与道友交往,长期浪迹山川。顾嗣立②在《元诗选》③中说:“子久博极群籍,尤通音律图纬之学,画山水师董巨源,而晚变其法,自成一家。其峰峦多矾石,笔墨高雅,人莫能及。”在绘画风格上,黄公望崇尚自然,讲究写意,他常携带纸笔,见到使他激动的景色即刻摹写下来,得之于心,运之于笔,将淡泊宁和的情感与山水的气韵合一,因此达到了自然浑成的至美境域,他的画笔墨简远逸迈,风格苍劲高旷,气势雄秀。他开浅绛山水之风,画风灵动、简逸、明快。平淡天真是黄公望绘画最大的特点,这与画家的心境息息相关,黄公望长期游历山川的经历使他养成了淡泊名利的平常之心,并且黄公望以气度中和,用笔中锋为特点,以中锋为主,兼用侧锋,不急不躁,平心静气,或披麻皴或长点短点,含蓄蕴藉,没有丝毫雕琢刻露之痕,再加上平远构图,土坡树林,河湖苇柳,淡墨山峦,既无巉岩之险,亦无群峦之雄,平淡天真,自然而生。

《富春山居图》(图一)是其代表作品,这是黄中望七十九岁时,偕好友无用禅师从松江归富春山居而作。“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”,采用了一种自传式的记录,互补式构图,近密远疏。《富春江山居图》描绘了浙江富春江上及两岸初秋山水景色,坡陀起伏,锦绣山河。随着画卷的展开,继而平波沙渚,远山隐约,接着绵亘蜿蜒,巍然屹立的山峦,再下是白露横江,水光接天,岸边树木丛生,百草丰茂,最后则孤峰突起,高耸入云。山间茂林修竹,郁郁葱葱,中间有村舍、茅亭点缀,水中则有两叶渔舟静立垂钓。山间屋舍亭台,人们闲逸安静,一派世外桃源景象。山和水布置疏密得当,层次分明,笔法变化丰富,多用披麻皴法,兼用解索皴法,以中锋为主,兼用侧锋,勾皴点染交替,气韵苍茫简远。《富春山居图》凡数十峰,极富状态,变化无穷。整幅画简洁明快,虚实相生,具有“清水出芙蓉,天然去雕饰”之妙,集中表现了黄公望的艺术特色和心灵境界,足可为其一生绘画成就的最高代表,其历经数年被数人模仿,是中国十大传世名画之一,被后世誉为“画中之兰亭”,黄公望也被誉为一代宗师。

三、倪瓒山水画艺术风格解析

倪瓒(1301—1374年),字元稹,号元林子。元四家中,倪瓒在士大夫的心目中享誉最高。倪瓒的平远山水、疏林彼岸、墨竹树石,用墨松秀简淡,意境萧疏荒寒,朴素清雅,画面简逸脱俗,剥去了一切外在元素,以物写心,与其精神气质结合,极为纯粹,达到了文人画的最高境界,后世崇拜者甚多。倪瓒的山水画秀丽、清幽,他作画喜用干笔皴擦,以侧峰着纸,稚嫩中见苍老,简淡中见厚重,焦墨只用在点苔或写景树丛时。

《容膝斋图》(图二)是倪瓒山水画作品中的绝笔之作,该名取自陶渊明的“审容膝之易安”。《容膝斋图》采用独特的“一河两岸”式、三段式平远的空间布局,近景、中景、远景形成远近相应之势。前景是枯树、坡石和茅舍,中景是空白为湖水,远景云山一抹。其树法参差变化,结体有骨力,前景用粗而劲挺的线条勾勒出几棵高大挺拔的树,穿插讲究,俯仰成趣。枯树擦以枯笔,墨色浓淡错综而滋润浑厚。

倪瓒对绘画创作有高度洁癖,他的画作秉持能省则省,绝不要一点多余东西的原则,因此天地间不见一个英雄与豪杰。画中有茅屋暗示了有人的痕迹,中景有大量的空间留白,给人空阔高旷之意,远处山峰较低,呈现辽阔的视野。这幅作品体现了倪瓒在章法上的独特风格,笔墨简逸萧疏,明净典雅,情意温情,有一股空旷寂静、清气照人之意。其将超凡脱俗的意境及禅宗思想融入绘画中,表达自己的平淡天真和孤寂冷漠,是中国山水画发展到元代的一个里程碑,对后世文人画的创作产生了深远的影响。

四、吴镇山水画艺术风格解析

吴镇(1280—1354年),字仲圭,号梅花道人,浙江嘉兴人。近现代山水画大师黄宾虹称:“吴仲圭多学巨然,易紧密为疏落,取法少异,要以董巨起家,成名后世。”吴镇师承董源、巨然,其創造性地发展了平远、深远的构图方法,使之结合成阔远构图。董源山水画喜用湿墨,给人以“水墨淋漓幛犹湿”的感觉,有凄清、静穆之境界;此外,他的梅竹画善用干墨,笔锋劲利沉着,气势浑厚豪迈;他的草书笔势宛转遒丽,笔法古秀苍劲,风神潇洒,自成一家。

吴镇一生隐居远离朝政,生活清贫,他在山水画选题上喜爱“渔隐”题材,借渔父表达其自在逍遥、清高避世的情怀。《洞庭渔隐图》是吴镇的代表作之一,该画采用了“一水两岸”式的构图方法,画幅下边以干笔画出三棵树,树木枝叶繁茂、郁郁葱葱,展示了饱满的生命力量。右上方用淡墨抹上一带远山,山的矾头、湿笔的长披麻皴,这些技法体现了吴镇对董巨传统的继承和发展,他以湿墨点染草木,一片浓郁的草木盎然生长于山石之上,偏右靠边,水草芦苇荡漾,一叶扁舟,一渔翁持竿憩坐,姿态悠然,风神潇洒。作者没有对渔父进行细致的刻画,而是将其渔父作为点景人物,在画面中起点题作用,表现其与世无争的隐逸淡泊情怀,借以抒发自己的人生理想,升华了画面的主题意境。

五、王蒙山水画艺术风格解析

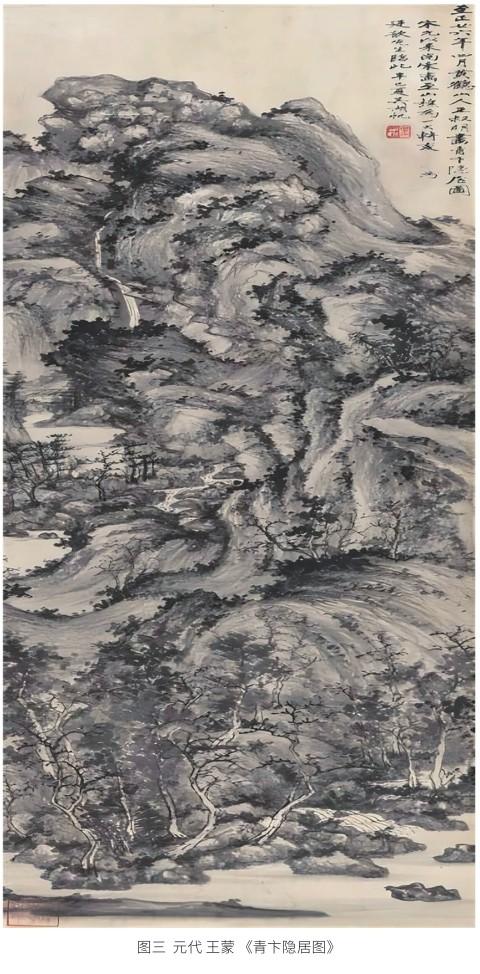

王蒙(1308—1385年),字叔明,号黄鹤山樵、香光居士,王蒙的山水画受到赵孟頫的直接影响,后来进而师法王维、董源、巨然等人,集诸家之长自创风格。他创造的“水晕墨章”,丰富了民族绘画的表现技法。王蒙常用皴法,主要有解索皴和牛毛皴两种。其作品以繁密见胜,重峦叠嶂,长松茂树,气势雄伟,变化多端,笔墨技法独特精湛,他常巧妙利用重峦叠嶂,长松茂树等为稠密的画面布局营造郁茂苍茫的气氛,大胆摆脱自然景象的拘束。王蒙的书法绘画造诣极深,享有“王侯绝力能扛鼎,五百年来无此君”的美誉。《青卞隐居图》(图三)是王蒙描绘家乡吴兴的卞山景色的作品,这是其成熟时期的作品,其构图为典型的王蒙式长松高岭格局,先以淡墨勾皴,后用焦墨皴擦,淡墨微染,层层加深,层次分明,实中有虚,给人以深远的空间感。山石树木都有润湿之感,善用羊毛皴,解索皴,干湿并用,山头打点,变化尤多,有浑点、破竹点、胡椒点、破墨点,表现出山上树木茂密苍郁,营造线繁点密、苍茫深厚的风格。山势虽然前后重叠,但气脉相互贯通,如一条游龙正盘旋而上,树木种类虽多却杂而不乱,树与树之间里让有度,用山之虚色来衬托树,以树的重墨来淡化山石,以小映大,以虚幻实,前呼后应,空间感极佳。画面中隐藏在右下角的隐士实则是作者本人的真实写照,王蒙虽隐居山林,但大抵还是因为现实所迫,其内心并不甘于淡然一生,在林间沟壑中隐遁于世,还是怀着“老骥伏枥,志在千里”的伟大抱负。在这幅作品中,王蒙表达了痛苦与矛盾的感情,使观者更能透过山水画的表面窥探画家的秉性,真正探索艺术家作品后深沉的内涵意蕴。

六、元四家山水画艺术的地位与影响

山水画始于两汉时期,发展于魏晋南北朝时期,成熟于隋唐时期,而元四家山水画艺术是中国山水画史上的一个重要的转折期。它继承了前代的绘画技法与审美趣味,又对其进行变革创新,师法造化,结合自身体验和绘画理想,形成了鲜明的个人特色。元初赵孟頫开启一代文人画新风,元四家在其思想的影响下进而发展出一种以写意文人画为主流的山水画艺术新局面。元四家师法古人却不墨守成规,他们的山水画艺术不仅扩展了山水画的笔墨技法范畴,开创了新的山水画形式,同时还使中国文人画的艺术风格、艺术形式由此得到全面确立。元四家把对客观事物的描绘当成个人感情寄托的栖息地,逐步将“形似”放到次要位置。他们的绘画作品将诗、书、画巧妙地融合在一起,是人与自然、情景交融的艺术品。

首先,从个人艺术风格出发,黄公望作品布景多变,笔墨简远雄伟,林峦浑秀,意境开阔辽远,心旷神怡;倪瓒作品构图平远,用笔淡雅,格调幽淡,意境荒寒空寂;吴镇作品简劲奇拔,墨法雄强丰富,气质苍茫沉郁,古厚淳朴;王蒙作品布景缜密,气势雄伟,笔法精湛,细腻生动,变化万千,内涵深邃,寓意深刻。

其次,元四家山水画艺术一改前代山水画对客观世界的写实性原则为对主观世界的写意性,注重笔墨的粗犷和气势的表现,在画中融入更多自己的情感,使山水画更加生动立体,将抒情山水画推向了更高的山峰。

元四家将山水画艺术推到了顶峰,成为后世文人画家所效仿的最高典范,象征着中国山水画的发展方向。沈周④的山水少承家法,四十岁前师王蒙,中年后以黄公望为宗,晚乃醉心吴镇,其间又兼参南宋夏圭笔意,然皆能出入变化,他的《策杖图》⑤中就有倪瓒的影子。他的另一幅巨作《庐山高图》⑥,无论在构图还是用笔上都师承王蒙,但又加入了自己的个性。沈周用笔劲捷有力,布墨含蓄蕴藉,融糅掺杂,而具自家风貌。其画以水墨山水为主,另其写意花卉鸟兽亦甚佳。髡残的山水深受董其昌影响,取法元四家,尤其受王蒙、黄公望影响颇深,其构图繁复重叠,境界深远,笔墨苍劲有力,山石结构苍浑,浅绛设色,近黄公望之法,其在山石表现技法上的披麻皴、解索皴等,又多变王蒙之法。

中国山水画艺术在元四家各自的艺术风格和简率潇洒的艺术手法作用下,发展到更高的水平,使其代表了这一时期山水画发展的主流。元四家作为元代绘画的代表,以其深厚的文学修养和艺术造诣,摆脱宋画烦琐的风格,在艺术功能上强调“自娱”,阐释了意境在山水画中的重要地位,把人和自然的关系提到了一个更高的审美层面,真正把中国山水画提炼到一个意境化①的审美高度,为后世留下了宝贵的财富。

作者简介

严佳楠,女,汉族,浙江绍兴人,研究方向为美术史。

参考文献

[1]张强.中国山水画学[M].郑州:河南美术出版社,2005.

[2]杜哲森.元代绘画史[M].北京:人民美术出版社,2000.

[3]陈传席.中国山水画史[M].天津:天津人民出版社,2007.

[4]吕少卿.元四家绘画[M].天津:天津人民美术出版社,2005.

注释

①八娼九儒十丐,元代统治者把人分为十等,读书人列为九等,居于末等的乞丐之上。后指知识分子受到歧视和苛待,出自《心史》。

②顾嗣立,(1665—1722年),清代学者,字侠君,号闾丘,江苏长洲(今苏州)人。康熙三十八年(1699年)举于乡。会圣祖南巡,因荐,进所撰元诗选,为所嘉叹。车驾复幸江南,以宋荦荐,召试行在。被选至京师,给笔札分纂《宋金元明四代诗选》与《皇舆全览》等书。以勤勘最,议叙内阁中书。五十一年(1721年)会试,特赐进士,改翰林院庶吉士,改中书。后以散馆改授知县,以疾归。顾少年失学,二十岁始学诗,博学有才名,喜藏书,尤工诗,喜藏书,性轻财,好施与,性豪于饮,成立“酒人社”,有酒王、酒帝之称。著有《秀野集》《闾丘集》。

③《元诗选》,清代顾嗣立编选。分初、二、三集,初集六十八卷,二集二十六巻,三集十六巻。每集之中,又以十天干分为十集,但实际都只有九集(无癸集)。乾隆末年,席世臣、顾果庭整理订补,嘉庆三年(1798年)完成《元诗选癸集》(无专集诗人2千多家)、《补遗》(对原来三集中的三百家加以补充)。

④沈周(1427年11月21日—1509年8月2日),字启南,号石田,晚号白石翁,明代绘画大师,书法家,文学家,医学家,长洲(今江苏苏州)人。

⑤《策杖图》,明代画家沈周的一幅作品。

⑥《庐山高图》,是明代画家沈周创作的一幅纸本浅设色画,现藏于台北故宫博物院。