算筹与算盘:古人生活中的数学智慧

黄心馨

中国珠算博物馆“镇馆之宝”:紫檀大算盘

从古至今,数学在我们的生活中发挥着不可替代的作用。回望历史,我们的祖先就已经发明了巧妙的计量与计算的工具和方法,并在使用的过程中随着需求的变化和适用范围的扩大而不断改进。从考古发现和历史文献记载中,可以窥见古人的数学智慧。

数学与算筹

在中国历史上,较早出现的一种计量工具称为“算筹”,与之对应的计算方法名为“筹算”。从考古发现可以得知,算筹在汉代就已经应用于当时人们的生活中。

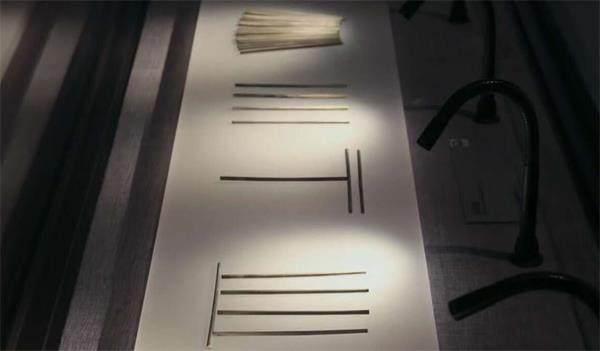

算筹的形制是一根根长短、粗细相同的长条,材质多为竹子,也有象牙、骨、金属等。从不同时期的历史文献记载和考古发现中,我们可以看到算筹的长度、数量的变化。

为了方便使用,算筹的长度由长变短。在西汉时期的出土文物中,算筹的长度多为六汉寸,换算成现代的计量单位为13厘米左右。如广州南越王墓的象牙筹、陕西千阳的西汉骨筹,长度均约六汉寸。在西汉时期桓宽所著的《盐铁论·卷四》中,记载了西汉算筹的长度规格,即“运之六寸,转之息耗”。《盐铁论》是西汉时期较为客观地记录统治阶级内部当权派和非当权派关于国家的财政、经济、外交、文化等大政方针问题争论的著作,其中所提到的,一定程度上能够代表当时算筹的常规形制。到了东汉时期,算筹的长度减少到四汉寸,也就是9厘米左右。河北石家庄东汉墓所出土的算筹,长度已不到四汉寸,这样更容易拿取和收纳。东汉著名的数学著作《数术记遗》中,记录了14种算法,筹算(积算)为其中之一,书中注说算筹“长四寸”;到了隋代,在《隋书·律历志》中,则记载“其算用竹,广二分,长三寸”,反映出算筹长短的变化。

象牙算筹(图片来源:陕西历史博物馆)

神禾原秦陵出土红白筹及黑筹

算筹整套的数量也经历了由多到少的变化。在《汉书·律历志》中有记载,一套算筹共271根,一套也叫“一握”。而到了元代著作《湛然居士集》中,一套算筹只有91根。整套的算筹能够被收纳在一个长椭圆形的袋子中,名为算袋。算袋的样子酷似墨鱼,在唐代段成式所著的笔记小说集《酉阳杂俎》中,有一段与墨鱼相关的文学创作,内容为“昔秦皇东游,弃算袋于海,化为此鱼”。还有记载,唐代官员会在腰间的革带上佩戴算袋。

可以看出,算筹长度的缩减、数量的减少是古人在使用过程中根据需要和使用方便而不断改进的结果。

数学与算盘

算盘是中国人更为熟悉的一种计算工具。与算盘相对应的运算技术——珠算,也有着悠久的历史。在《数术记遗》中,就出现了“珠算”一词——“珠算,控带四时,经纬三才”。北周数学家甄鸾对原文进行了注解:“刻板为三分,其上下二分以停游珠,中间分以定算位。位各五珠,上一珠与下四珠色别,其上别色之珠当五,其下四珠,珠各当一。”此时的珠算,是作为筹算时的辅助工具出现的,这种工具目前未见实物流传,但从古籍的描述中可以推测,日后真正意义上的算盘的出现与其颇有渊源。

在宋代,已经可见算盘的身影。在我们熟知的《清明上河图》中,有一处“赵太丞家”的场景,在其正对门的柜子上,摆放着一个长方形的分档之物,形似算盘。此外,1921年河北邢台宋巨鹿故城曾出土类似算盘珠的物件。有文献记载,元代的诗词和著作中 ,“算盘”一词已多有出现,如刘因的《算盘诗》、刘君錫的《庞居士误放来生债》等。如果说宋元时期仍处于由算筹到算盘演变的过渡时期,那么到了明代,以算盘为计算工具的珠算就可以说较为普遍了。明代程大位所著的《算法统宗》,就是一本以算盘为主要计算工具、以珠算为主要计算方法的应用型中国古代数学论著。这部著作描述了算盘的用法,在书中提供了算盘学习图示,为算盘的实际使用和推广提供了便利。此外,这部著作还完善了珠算的运算法则,并整理了大量运算口诀,被认为是完成了中国传统数学由筹算向珠算过渡的标志性著作。

珠算使用的算盘

“见简即用,见繁即变”的智慧

从筹算到珠算,体现着古人一以贯之的数学思维,以及在生活实践中积累的数学智慧。“筹算”一词除了代表着古代的一种运算方法,在古代汉语中还有着“计谋”“谋略”的意思,以“筹”字所组的词语也多有智慧的含义,如运筹帷幄、略胜一筹、拔得头筹等。可见,从字源含义来看,筹算方法自产生之日起就深刻影响着人们生活的各个方面,精巧的算筹,蕴含着古人在生活中的大智慧。运算过程中,一般不会留下书面的计算痕迹。在摆放算筹时,遵循纵横相间的规则,如《孙子算经》中所记录的:“凡算之法,先识其位。一从十横,百立千僵。千十相望,万百相当。”

筹算使用的是十进制的运算法则。《孙子算经》中记录了筹算的计数法和乘法、除法的运算规则,均在三行里演算。如在乘法运算中,一个乘数置于上层,另一个乘数置于下层,所得的积记于中层;在除法运算中,被除数位于中层,除数位于下层,所得的商记于上层。后来,在长期的使用过程中,筹算的方法逐渐简化,变为能够在一个横行里演算的做法。

成书于汉代的数学巨著《九章算术》影响着后来以算盘为计算工具的珠算。《九章算术》中记录了开平方和开立方的具体方法,虽然其成书的年代算盘还没有出现,但书中记录的开方方法,每一个数位都可以对应算盘上的每一档,一则说明汉代数学算力的优秀,一则也可以看出从算筹到算盘的发展,是古人数学智慧的延续。

在古代,复杂的数学问题能够在算筹和算盘上被化为简单的运算法则。北宋时期著名的科学家沈括在其著作《梦溪笔谈》中,提出了算数当化繁为简的思想,他认为“然算术不患多学,见简即用,见繁即变,不胶一法,乃为通术也”。这样的思想也使数学计算方法和计算工具不断改进,“九归口诀”和“撞归口诀”等口诀的产生,就体现了古人将复杂的数学运算进行简化的智慧,直接促成了算盘这样一种构造简单、运算高效的算具的产生。同时,这些口诀也成为珠算的重要口诀。

古人将生活中的数学问题化解于构造简单的算筹与算盘上,写出了一部部影响至今的中国传统数学著作。除了影响深远的《九章算术》《算法统宗》,还有明代后期的《盘珠算法》《数学通轨》《算学新说》等。北宋数学家贾宪所著的《黄帝九章算经细草》,解决了原本的珠算方法在开高次方根时受限的问题,给出了著名的开方作法本源图,即贾宪三角。到南宋时期,数学家杨辉将其引用到所著的《详解九章算法》中,后人也称贾宪三角为杨辉三角。精巧的算筹与算盘,体现了中国古代数学思想重视问题导向、注重实践应用的特点,蕴含了古人“大道至简”的智慧。

算筹与对应的数字

——珠算系列介绍 新中国珠算

——珠算系列介绍 清代珠算

——珠算系列介绍珠算与《数术记遗》

——珠算系列介绍