“双减”背景下家庭教育的需求变化及对策研究

陈美霞 周敏莹

摘 要“双减”背景下家庭教育的需求变化调查发现,家长的教育主体意识有所提高但全面育人参与意识不强;家长教育焦虑在于对优质教育资源供给缺乏信心;亲子关系改善存在差异,缺乏沟通与理解是关键。提供更优质均衡的教育服务,更及时和详细反馈孩子情况,更加多元的课程主题和更具实用性和针对性的课程形式成为家庭教育指导的核心诉求。这提示学校须引导家长加强政策法规学习,提升家长的教育主体意识;拓宽渠道双向交流,促进理解改善关系;开发多元课程主题并提供沉浸体验学习,提高家长学校的课程实施质量。

关 键 词“双减”政策;家庭教育;家长学校;家校共育

中图分类号G41

文献编码A

文章编号2095-1183(2024)04-0044-04

①本文系广东省中小学德育课题“‘双减背景下家长学校落实‘五育并举的多元途径实践研究”(批准号:2021ZXDY009)成果。

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)。“双减”政策的目的是减轻学生过重的作业负担和校外培训负担,缓解家长的教育焦虑,重构良好的教育生态,其指向学生学业负担,实则是引向未成年人的健康成长。[1]学生健康成长需要家长树立正确的教育观念和科学的教育方法,离不开学校、家庭与社会的协同合作。2022年1月1日《中华人民共和国家庭教育促进法》(下简称“家庭教育促进法”)正式实施,作为我国首部针对家庭教育颁布的专门性立法,从法律上确立了家庭教育的重要地位。2023年1月,教育部等十三部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,就构建校家社协同育人机制提出了具体要求,并从制度层面上明确了学校家庭社会的育人职责。而家长学校是学校落实“双减”政策促进校家社协同育人的重要载体,在新的制度环境下,家长学校须切实了解“双减”政策对家庭教育的影响,把握家庭教育的需求变化,进而提供更加专业、系统的指导。[2]

基于此,本研究抽取广州市三所公立学校初一、初二学生家长共1826人,其中,初一级家长895人,初二级家长931人。针对家庭教育基本情况,在“双减”背景下家庭教育变化和家长对家长学校的具体需求等展开问卷调查,希望借此把握“双减”背景下家庭教育的需求变化,并提出优化家长学校的对策和建议。

一、家庭教育的现状与困境

(一)家长的教育主体意识有所提高但全面育人参与意识不强

家长对“双减”政策作用的理解中,60%认为“双减”政策下,家长需要更加严格管理和教育孩子;只有25%认为家长变得更轻松了;还有家长觉得“双减”政策对家庭教育影响不大。这说明,一半以上家长认为“双减”政策其实让家长肩负起更多的教育责任。而在最需要重视的家庭教育主题中,83%的家长认为是德育价值观的引领,76%的家长认为是生活照料及劳动生活技能方面的培养。这说明家长普遍认为家庭教育的重点应该放在德育和生活技能教育上。“智育培养及学业督促”和“体育锻炼督促”则占比67%和63%,较多家长愿意对孩子的學习和体育锻炼进行督促和管教。只有39%的家长觉得美育熏陶也应该被重视。随着学校对新政策的宣传,大部分家长对新政策有一定了解和思考,对家庭教育的意义有了一定认同,家庭教育主体意识有所提高。但是,对于家庭教育的功能定位仍存在认知偏差,割裂德智体美劳的育人价值,尚未形成家庭教育助力学生全面发展的教育观。

(二)家长教育焦虑在于对优质教育资源供给缺乏信心

家长的教育焦虑在“双减”后虽有所缓解,但主要缘于作业辅导负担和校外培训费用支出负担减轻等政策初级目标的实现,可视为过程性焦虑的减缓。然而,家长参与学校教育和开展家庭教育往往是结果导向,对于中考的结果性焦虑反而增加了。[3]“双减”政策下家长教育焦虑的变化问题中,最让家长担心的是“课内学业辅导质量不高,且无法通过教培机构查漏补缺,孩子对知识不能及时消化”(55%)和“课内作业量受限,且无法通过教培机构‘拔高‘抢跑,孩子‘吃不饱”(32%)。可见,家长对“双减”后的优质教育资源供给缺乏信心。学校与家庭的合力教育能否填补和替代教培机构的功能很关键,这对家庭教育和学校教育都提出了更高要求。

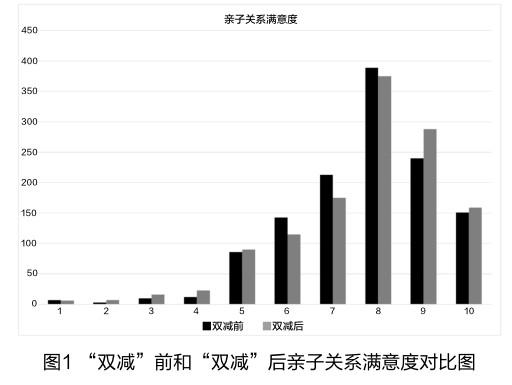

(三)亲子关系改善存在差异,缺乏沟通与理解是关键

“双减”政策带来家庭亲子关系的改变,众多家长期待“双减”下作业负担、校外培训负担的双双减轻,进而减少因学业而产生的亲子关系紧张,使亲子关系得以改善且回归和谐。亲子关系的满意度调查如图1所示,“双减”后的亲子关系满意度在6-8分之间的总人数减少,满意度在1-5之间和在9-10分之间的总人数有所增加。这说明“双减”政策下,亲子关系确实发生了变化,但亲子关系的改善出现轻微的两极分化现象。对于原本亲子关系比较紧张的家庭,因学习任务减少拥有了更多亲子相处时间,但由于缺乏恰当的沟通方式导致关系变得更紧张。对于原本亲子关系良好的家庭,则因有了更多亲子时光而关系变得更和谐。因此,亲子关系虽与学业压力和相处时间等相关,但不是最重要的影响因素。

对于造成亲子关系紧张的原因,调查发现,家长认为主要是“和孩子观念上差异较大,不能理解他们的想法”(58%)“与孩子沟通不畅,对孩子在学校的学习、生活情况不了解”(53%)。当前,家庭教育依然偏重知识方面,忽视身心健康和人格品质。家长无法理解孩子的内心,更不懂得如何与孩子相处,导致家庭关系紧张。因此,改善亲子关系的关键在于建立良好的亲子沟通方式和树立家长的科学教育理念,这是家长学校应重点关注的内容。

二、家长的诉求与期待

(一)期盼优质均衡的教育资源供给

“双减”后,家长对来自外部教育支持需求发生了转变,家长对学校的教育需求尤其是课后服务需求呈多元分布,期盼学校供给更加优质均衡的教育资源。调查表明,家长期望学校加强的学生活动类型依次是体育类(73%)、德育类(68%)、智育类(62%)、劳育类(50%)和美育类(44%),涵盖德智体美劳五方面。“双减”后,家长对学校哪些政策落实最为满意调查中,家长对学校“课外活动的多样化”调整最为满意(55%),其次是“课内作业总量控制在90分钟以内”(40%)和“老师课后答疑时间延长”(33%)的调整。这说明“双减”后,家长对学校课外服务水平和质量有了更高的期盼和需求,学校不能满足于简单托管之需,而应为学生提供更丰富的成长机会,助力其全面发展。“双减”后的家长期盼正在促使学校进行教育教学改革,增加课程的丰富性、多样性和选择性。

(二)期待更加畅通的家校沟通机制

在家长希望学校能为家庭教育提供的帮助中,64%希望学校能建立并完善家校沟通平台,通过线上、线下方式及时回应家长诉求。62%希望增加班主任对学生的过程性综合素质评价记录,并定期向家长反馈。54%希望增加校园开放日/家长交流会频次。家长最希望学校提供的是“了解孩子生活的途径”,对孩子在校状态有更全面而细致的了解,从而帮助他们走进孩子的内心。可见,目前的家校沟通形式单调、内容局限,缺乏协同育人的针对性,降低了家校合作的效果,学校须进一步完善和优化家校合作的沟通机制。

(三)希望获得多元的家庭教育指导

“双减”后因作业量和校外培训减少,孩子在家的时间增多,家长希望学校提供更丰富而全面的家庭教育指导。在家长学校课程主题建议调查中,需求最多的是“培养孩子好的习惯”“孩子心理素质的提高”两个主题,均占比76%。其次是“培养孩子的劳动、生活技能”(68%)和“培养孩子的人际交往能力”(67%),“亲子沟通”占比57%。总体而言,家长需求的主题范畴更加宽广,更注重孩子的生活习惯、心理素质和人际交往技能。这反映了家长重视孩子的多元发展和综合素质的提升,具备一定的全面发展和素质教育意识。

(四)需要更具实操性的家长课程

调查中,家长最希望的家长课程开展形式为“结合具体问题进行分析、阐述”(79%),“现场讨论,请家长介绍经验”和“让学员进行现场模拟、操练,之后教师对其进行评价和指导”的占比均为52%。这表明家长对具有较强针对性和实操性的家长学校课程需求较大,期待课程能提供高质量的个性化指导。

三、对策与建议

(一)加强政策宣传教育,增强教育主体意识

对政策的宣传教育是一项持续且需要重复的工作。调查显示,有40%的家长尚未意识到家庭在教育中的主体地位,需要学校有针对性地开展专题家长教育,让这部分家长能够了解政策内容,理解政策要求,积极主动参与到家校共育工作中来。

学校作为家庭教育的重要参与者,应当加强对家长的指导和帮助,通过开设家长学校课程、发放政策法规指导手册、邀请专家解读等多种形式,帮助家长正确理解政策法规。同时有效运用微信群、公众号等沟通平台,为家长自主学习“双减”政策、家庭教育促进法等提供多样的路径,多举措、全方位推动新政策的宣传落地,帮助家长了解政策内容,理解政策功能,支持政策落实。[4]

(二)推动家校双向交流,助力改善亲子关系

调查表明,“双减”政策实施以来,家长在教育合作意识、主动学习教育政策和增强家庭教育能力的意愿等方面都有所提高。但家长了解孩子的途径相对单一,缺乏与孩子的沟通策略。家长学校应该为家长提供更多了解孩子在校情况的途径,进一步丰富家校沟通途径,以增进亲子关系,优化家校共育成效。

学校应革新传统共育方式,突破单向交流的家校沟通方式,如家长会、家庭教育主題讲座等,注重双向交流、深化合作。例如,线下活动要注重为家长和学生留出表达与交流时空,让每个家长和学生都有机会在家长学校活动中表达想法和分享经验。积极开发家校共育智慧平台和相应的家庭教育课程,方便家长在平台上学习并提出问题与建议,教师能通过平台对家长的问题及时给予回复。[5]如此畅通家校共育渠道,助力亲子关系改善。

(三)构建多元课程主题,赋能共育走深走实

“双减”政策明确提出,义务教育必须全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,促进学生全面发展、健康成长。根据调查反映的家长需求,家长学校应开发多元而全面的课程主题,赋能家校共育工作走深走实。如针对家长忽略体育和美育发展的实际情况,课程主题应充分考虑学生的发展规律和发展特点,注重德智体美劳全方位培养,让家长形成“培养孩子综合素质”的教育观。针对家庭教育的问题、困境开展相关活动,如邀请在家庭教育方面有成功经验和优秀做法的家长分享其教育经验、开展适合不同阶段学生发展特点的亲子活动等,帮助家长解决问题、消除疑虑,实现有效共育。

(四)提供沉浸体验课程,增进家长的获得感

“双减”后家长对学校开展家庭教育指导的形式提出了更高要求。而常规家长学校课程一般以学校立场为主,缺乏家长身边人、身边事的真实情景,家长的体验感和获得感不高,导致参与度不高。因此,学校在设计家长学校课程的过程中,既要兼顾传统形式,更要积极创新形式。立足于家长身边人、身边事,创设更加贴近家长的教育情境,通过让家长进行现场模拟、操练,之后专家对其进行评价和指导,实现“一对一”个性化指导等,进一步提升家长的参与感和获得感。同时加强课程内容精选和精准供给,如提供自学模式,学校要基于专业优势对家庭教育方面的信息进行甄别遴选,为家庭提供优质书籍、文章和课程等学习资源,以支持家长进行自主学习[6]。总之,创新家长学校课程的实施方式,提供适合家长需求和感受的个性化活动,进一步丰富情境化的沉浸式体验,应成为未来家长学校的重要发展方向。

家庭是人生的第一所学校,学校是专业的人才培养基地,家校共育对促进学生健康成长和全面发展具有重要意义[7]。面对当下变化,家庭和学校都需要调整定位、积极沟通和重新磨合。家校应当协同共育,优化“双减”背景下的教育生态环境,共建家庭教育的新理念和新秩序,共同为孩子们健康且全面的成长保驾护航。

参考文献:

[1]官月娇."双减"背景下家庭教育的政策演进、现实困境及实践路径[J].黑龙江教师发展学院学报.2023(10):92-95.

[2][3]张晓峰,张舒平,王梅雾,等."双减背景下家庭教育的需求变化与实践回应——基于对上海市3563个家庭的调查[J].教育发展研究,2023(20):67-75.

[4]高爽."双减"政策下的家校共育:现实困境与应对策略——基于《家庭教育促进法》[J].教育观察,2023(23):114-116.

[5]陈思思."双减"政策背景下小学家校共育的策略优化研究[D].广西师范大学,2023.

[6]陈双全."双减"背景下家校共育困境及对策研究——基于利益相关者视角[D].南昌大学,2023.

[7]李江楠."双减"政策下小学家校社协同育人现状及对策研究[D].赣南师范大学,2023.

责任编辑 毛伟娜