中职制造类专业学生学习投入对其职业认同的影响

林克松 薛悦歌

摘要:我国制造业在迈向高质量发展阶段后面临人才紧缺的发展困境,职业院校承担着培养制造业技术技能人才的关键任务。研究以10省、自治区、直辖市83所中职学校10 608名制造类专业学生为对象,通过相关量表调查了解学生学习投入、领悟社会支持和职业認同的主要特点及相关性关系。基于变量关系,研究认为提升中职制造类专业学生职业认同感还需从校企双方协同育人目标入手,同步创新人才培养模式,多方合力构建起系统全面的人才培养支持体系和权益监督保障体系,重塑技能社会文化生态,使学生产生持久的职业认同感。

关键词:制造类专业;中职学生;学习投入;职业认同;领悟社会支持

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)04-0067-07

为加快培养制造业高质量发展急需的高素质技术技能人才,2022年,人力资源社会保障部、工业和信息化部、国务院国资委联合印发《制造业技能根基工程实施方案》,通过遴选培训基地、加大培训补贴、实行新型学徒制等措施加大对制造业技能人才的支持力度,积极应对制造业企业人才“引不来”“留不住”等问题。研究表明,中职学生学习投入会显著影响学生的就业选择、专业自信、职业认同等。制造行业工作具有高强度、高责任心、高投入的特点。这就需要未来从事制造行业的学生具备较强的职业能力和学习能力,特别是在制造业逐渐转向高质量发展的过程中,更需要学生依据主观意愿选择并长期从事制造业。

在加快培养制造业发展急需的技术技能人才、走人才引领的发展道路的背景下,制造类专业学生的学习投入一定程度上能够反映制造业技术技能人才队伍质量。但制造类产业工人社会地位与待遇普遍较低[1],社会认可度低。近5年平均每年有150万人离开制造业[2]。选择制造类专业的学生可领悟到的社会支持一定程度上影响着他们的学习投入程度与职业认同的建构。因而,本研究主要考查作为从事制造业后备人才力量的中职学校制造类专业学生,学习投入现状如何?对自身专业对口职业的认同感如何?领悟社会支持在二者之间是否发挥重要作用?以期为提升职业院校育人水平提供借鉴。

一、文献综述与研究假设

(一)学习投入与职业认同

学习投入是指学生在学习时投入的体力和心理的总和,是反映学习过程的重要因素之一[3]。斯格费利(Schaufeli)团队以活力、专注、奉献为主要特征,将工作投入的概念迁移到学生的学习活动中[4]。活力指学生能够在学习专业核心课程时具有充沛的精力,愿意在学习中主动付出;专注是指学生全身心投入到学习过程中,集中注意力探索学习;奉献是指学生在专业学习中意识到工作的现实意义和挑战时愿意集中精力学习。职业认同是个体对所从事职业的感知和肯定,具体表现为对工作的认可、承认和接受等积极态度[5]。结合本研究,中职制造类专业学生职业认同主要表现在学生对其专业对口职业有清晰的认识,并在学习过程中逐渐对制造业肯定并内化为自我行动,产生从事制造业的就业倾向。

根据烙印理论,中职制造类专业学生正处在职业生涯早期阶段,也是烙印形成敏感期,具有可烙印性[6]。在学习生涯中,学生对产业工人和制造业的认知定位将以印记的方式储存,潜移默化地影响对产业工人的身份认同及职业认同,进而对其职业生涯发展产生影响。中职学校制造类专业人才培养目标定位中提出,学生要扎实掌握科学文化知识和基本专业操作技能,成为具有工匠精神和信息素养的技术技能人才。学生在专业基础课程和专业核心课程中对新兴制造业的认知程度,以及在实习实训中实践操作的投入程度会直接影响学生对制造业的认知、情感及选择倾向。也有研究表明,中职学生在对所学专业初步了解后,职业发展方向上自我确定的学生学习投入多,呈现出较高的职业认同水平,反之职业认同水平会呈现降低的态势[7]。

基于以上论述,提出假设1:中职制造类专业学生学习投入能够显著预测其职业认同。

(二)领悟社会支持的中介作用

领悟社会支持是个体对外在支持的主观察觉[8],也是个体对自身能够获得多少外界支持和帮助的主观衡量[9]。基于此,本研究将领悟社会支持定义为中职制造类专业学生在主观层面感受到的来自家人、朋友和老师的支持,并且这种支持能带给学生满意的情绪状态。进入中职学校的学生正处于职普分流的初步阶段,作为中职学生学习过程中的重要心理资本,领悟社会支持很有可能受学生学习投入水平的影响。教师对于学习投入程度高、成绩表现优异的学生更易产生偏爱支持[10],当学生感知到教师的支持鼓励时,学习兴趣和生活体验感也会随之提升。此外,学生领悟到的同伴支持、家长支持也与其学习投入水平相关[11]。故根据已有研究可知,领悟社会支持与学习投入之间呈现正相关关系。中职学校制造类专业学生领悟到的社会支持无论呈现积极、还是消极状态,都将直接影响其职业认同水平。

基于以上论述,提出假设2:中职制造类专业学生领悟社会支持在自变量学习投入与因变量职业认同间起中介作用。

二、研究设计

(一)研究样本

本研究采取随机抽样的方式,随机抽取上海、广东、重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、江苏、浙江等省、自治区、直辖市的83所中等职业学校制造类专业学生进行问卷调查,主要涉及汽车检测与维修技术、新能源汽车、电气自动化技术、机械制造与自动化、机械工程、模具设计与制造、智能控制技术、工业自动化、机电一体化技术、制冷和空调设备运行与维护、工业自动化仪表、工业机器人技术应用等12个制造类专业,剔除规律作答、作答时间过短等无效问卷,共获得10 608份有效数据,有效率为92.4%。本次研究中,高考升学班的学生样本占比为35.67%,“3+2”五年一贯制学生样本占比为45.73%,就业班学生样本占比为10.19%,订单班学生样本占比为8.40%。

(二)测量工具

学习投入量表主要参考使用斯格费利(Schaufeli)团队编制、崔文琴等人修订的中文版《学习投入量表》,包含活力、奉献、专注三个维度,共14个题目,采用李克特5点计分,内部一致性信度Cronbachs α系数为0.871。

领悟社会支持量表主要参考严标宾、郑雪修订的《社会支持量表》,着重个人对来自父母、同伴、教师等支持的感知和理解水平,共9个题目,采用李克特5点计分,内部一致性信度Cronbachs α系数为0.883。

职业认同量表主要参考胡道生2015年编制的《高职院校学生职业认同量表》,包含职业认知、职业情感与职业行为倾向三个维度,根据中职学生的特点进行删减后共有18道题目,采用李克特5点计分。本研究中职业认同全量表的内部一致信效度Cronbachs α系数为0.92,三个维度的Cronbachs α系数分别为0.84、0.89、0.87。采用取样适切性值(KMO)和Bartlett球形度检验后,KMO值为0.954,数值>0.8,应用AMOS 26.0对3个因子进行验证性分析,比较拟合指数(CFI)为0.91,Tucker-Lewis指数(TLI)为0.90,标准化均方根误差(SRMR)为0.06,数据拟合良好。

(三)数据分析

本研究主要采用IBM SPSS 27.0、AMOS 26.0软件及SPSS Processv 4.0宏程序来整理并分析数据。

三、研究结果分析

(一)中职制造类专业学生学习投入、领悟社会支持、职业认同现状分析

中职制造类专业学生学习投入的总均分为3.37,高于临界值3分,学习投入程度属于中等水平。进一步检验发现,二年级学生在学习投入总均分(M=3.56)上显著大于一年级(M=3.28)和三年级(M=3.28)的学生。中职制造类专业学生领悟社会支持的总均分为3.44,高于理论均值,领悟社会支持处于中等水平。进一步检验领悟社会支持在不同年级上的差异,发现二年级学生在领悟社会支持总均分(M=3.60)上显著大于三年级(M=3.30)学生。

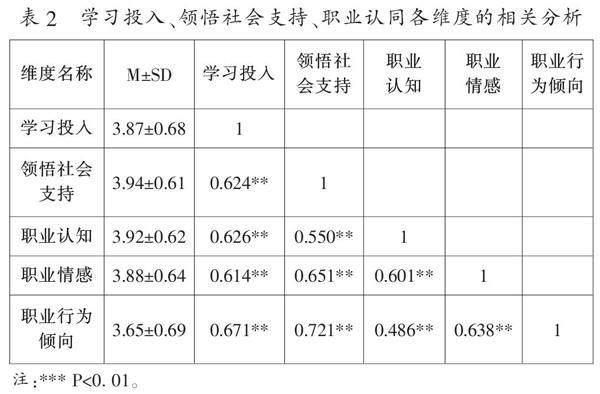

对中职制造类专业学生职业认同的各维度均分及总均分进行分析。研究结果发现,职业认同总均分为3.32。职业认知总均分为3.44,职业情感总均分为3.38,职业行为倾向总均分为3.15,得分依次递减。进一步检验职业认同在不同年级、性别、班级类型等方面的差异。方差分析的结果显示,不同年级学生在职业认同上存在显著差异,其中二年级学生在职业认知上(M=3.63)显著大于一年级(M=3.29)和三年级(M=3.39)(P<0.001)的学生,二年级学生在职业情感、职业行为倾向(M=3.53、M=3.31)上均显著大于三年级学生(M=3.24、M=3.01)(P<0.001)。具体见表1。

(二)中职制造类专业学生学习投入、领悟社会支持、职业认同的关系

1.相关分析

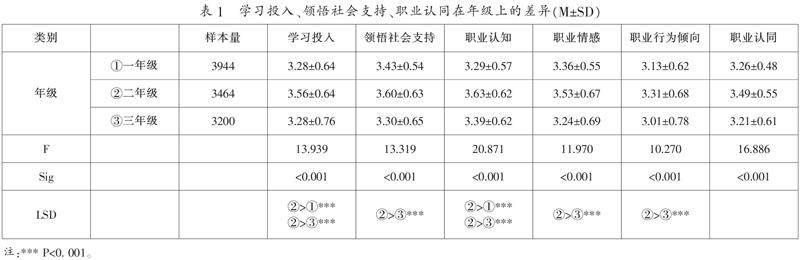

在控制年级变量下对学习投入、领悟社会支持、职业认同各维度总分之间进行相关分析,结果发现,两两之间均呈现显著正相关,相关系数在0.49~0.72之间(见表2),且各个维度之间在结构内和结构外均存在相关。学习投入与其他维度的相关系数在0.61~0.67之间,领悟社会支持与其他维度系数在0.55~0.72之间,职业认同所包含的三个维度与其他维度的相关系数在0.49~0.72之间,各个变量之间的关系较为密切,适合做进一步分析。

2.领悟社会支持的中介作用

以学习投入为自变量(X),职业认同为因变量(Y),领悟社会支持为中介变量(M)进行中介效應检验。检验步骤为:第一步检验学习投入(X)对职业认同(Y)的回归系数c是否显著;第二步检验学习投入(X)对领悟社会支持(M)的回归系数a和领悟社会支持(M)对职业认同(Y)的回归系数b是否显著;第三步以学习投入和领悟社会支持为自变量,以职业认同为因变量,检验控制中介变量后自变量对因变量的回归系数c'是否显著。若以上步骤检验结果均为显著,则表明中介效应显著;若第三步检验结果c'不显著,则表明完全中介效应显著,否则存在部分中介效应[12]。

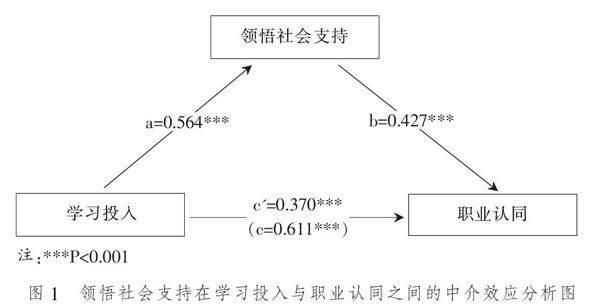

具体结果如图1所示,系数c是显著的,表明学习投入能够正向预测职业认同(β=0.611,P<0.001)。系数a是显著的,表明学习投入能够正向预测领悟社会支持(β=0.564,P<0.001),假设1得到证实。将学习投入和领悟社会支持共同作为自变量,职业认同作为因变量纳入回归方程,得到回归系数b显著(β=0.427,P<0.001),表示领悟社会支持能够正向预测职业认同,回归系数c'显著(β=0.370,P<0.001),存在部分中介效应,表明领悟社会支持在学习投入和职业认同间起部分中介作用,假设2得到证实。

数据表明,领悟社会支持在学习投入对职业认同之间起中介作用,按照海耶斯(Hayes)的拔靴法(Bootstrap)进行中介效应模型检验[13],结果见表3。

根据研究假设选择预设模型4,样本容量设置为5 000;取样方法选择偏差校正的非参数百分位数,置信区间的置信度选择95%,领悟社会支持的中介效应显著,区间(LLCI=0.188,ULIC=0.294)不包含0,中介效应大小(a*b)为0.241,控制中介变量领悟社会支持后,学习投入对职业认同的直接效应显著,区间(LLCI=0.328,ULIC=0.410)不包含0。领悟社会支持的部分中介作用方程模型成立,部分中介效应为0.241,占总效应的39.44%,中介作用显著,假设2得到支持。

四、研究讨论与结论

制造业是我国实体经济的主体,是经济高质量发展的关键和动力。进入工业化后期,国内制造业劳动力呈现有限供给态势,“招工难”“用工贵”等问题凸显。根据《制造业人才发展规划指南》显示,制造业人才缺口在2025年预计达2 985万人次。基于此背景,客观科学地解读中职制造类专业学生学习投入对其职业认同的影响及其作用机制,更具现实意义。

(一)研究变量在人口学统计变量上的差异分析

从学生就读年级来看,制造类专业二年级学生的职业认同感显著高于一年级和三年级学生。职业认同感并没有随着年级升高呈逐渐上升趋势,三年级学生职业认同感相较二年级学生还有所下降。学生在第一学年对所学的专业理论知识和实践技能操作抱有好奇心,对产业工人的认知、情感及未来的就业行为倾向还处于较为模糊的状态。进入第二学年,学生对专业的熟悉程度及学习投入程度有所增加,在职业认同方面有较为明显的提升。最后一学年,学生在实习过程中的工作体验将直接影响其职业认同水平。综合数据结果,学生在职业行为倾向维度得分最低,即对自己是否适合从事制造业及愿意从事制造业并不确定。

从班级类型来看,中职学校制造类专业学生在职业认同及各维度上均不存在显著差异,这在一定程度上反映了中职学校人才培养模式的同质化和单一化问题。本次研究的学生样本主要分布在高考升学班、“3+2”班、就业班、订单班。高考升学班主要以对口升学为培养目标,以达到符合院校的考核要求为主要目的,忽略培养学生的职业思想素质、职业认知水平及职业实践能力。“3+2”班面向学生开展五年一贯制人才培养模式,总体职业认同并不显著,学生在认知、情感、技能等层面未呈递进式发展。就业班面向企业和社会所需的人力资本输出,但就业班学生的职业认同感得分低于高考升学班学生的。这可能与院校在学生管理中忽视强化职业态度和职业身份认同有关,学生的行为特征依旧徘徊于义务教育阶段或职业教育的过渡期。订单班是指由企业提前预定(签约)学生组成的班级,企业参与专业人才培养,为企业培养后备人才[14]。订单班虽然具有较强的针对性,但在该人才培养模式下学生的职业认同感并不显著,且在职业认同得分方面低于其他班级类型学生。这侧面反映出目前缺乏确保企业履行相应育人职责的监督管理机制。

(二)研究变量的相关分析与作用机制

首先,中职制造类专业学生的学习投入水平能够正向预测其职业认同。实证分析结果与其他相关研究结果类似[15],说明中职学生通过学习专业课程及参与职业相关实践活动,逐渐将自我与职业角色进行统整,促进职业认同的发展。这从侧面证实了学生如果将个人精力完全投入技术层面的实践活动中,在技术操作内驱力的强化作用下容易产生心流(flow)体验,进而加深对专业对口职业的认同。同时,本研究的结果也进一步丰富了学习投入测量的内容,即相较于理论知识的学习,中职学生更愿意投入实验、实训、见习等环节。在学习过程中,学生逐步构建起职业认同目标,并不断调和适应,最终产生职业归属感,即学生愿意选择从事制造业,成为制造行业的一员。故学生在学习过程中的投入程度越高,越容易产生职业认同感,能为其成为制造业后备人才提供重要支撑。

其次,中职制造类专业的学生领悟社会支持水平能够正向预测职业认同。学生在主观层面感知到的社会支持更多表现为在学习过程中受到他人尊重,被支持、理解的情感体验和满意度。学生领悟到的社会支持越多,越容易产生积极情绪,体验到自我价值,从而对所学专业的对口职业产生认同感。从社会支持的功能或者方式来划分,学生除了能够感受到鼓励性的情感支持外,对财力、物质资源、建议指导等工具性支持的领悟在客观层面有所凸显;此外,教师和家长及同伴向学生个体传达赞扬或给予肯定时,学生也能领悟到更多的信任支持。学生在家长认可、教师支持、同伴鼓励的学习氛围中感受到制造业对于国家发展的重要性及对个人成才的可能性,在情感层面产生职业归属感,行动层面才会选择从事制造业。

最后,本研究发现领悟社会支持在中职制造类专业学生的学习投入与职业认同间起中介作用,即学生在学习投入的过程中领悟到更多来自家人、教师、同伴等社会支持时更容易产生职业认同感。首先,领悟社会支持的中介效应在总间接效应中占比接近40%,说明领悟社会支持是学习投入影响职业认同的重要中介变量。从研究结果来看,学习投入能够正向预测学生领悟到的社会支持,即学习投入程度越高的学生越能够得到更多来自教师、同伴、家人的认可和支持,有助于学生领悟到更多的情感支持。同时,依据霍曼斯(G. C. Homans)的社会交换理论[16],中职学生和教师、同学、朋友、家人处于交换关系中,当学生感受到来自他者的关心、认同、尊重、物质支持等内外性报酬越多时,在互惠关系下会采取更多的学习投入作为回报。这也再次证实领悟社会支持和学习投入之间存在正相关关系。再者,根据社会职业认知理论,个体的职业态度和行为会受到外界环境及个体心理因素的共同影响。结合中职学生身心发展特点可知,当学生得到更多的社会支持时,更有益于专业学习,积累更多自我效能、乐观等在内的积极心理资本,在实践活动中产生归属感和自我价值感,从而影响自身将来的职业行为倾向,最终形成较为稳定的职业认同感。

五、提升中职制造类专业学生职业认同的对策和建议

基于数据分析可知,学习投入和领悟社会支持是促进中职制造类专业学生职业认同的重要变量,如何在育人过程中把握变量关系,提升学生职业认同感是本文的落脚点。

(一)精准定位:校企协同育人目標

教育部出台的《关于全面推进素质教育深化中等职业教育教学改革的意见》提出,中等职业教育要培养在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和初、中级专门人才。在人才培养过程中,中职学校可结合学校特点与中小型制造类企业开展合作。首先需要校企双方对不同专业所需要的职业能力进行分析,并结合学生的职业生涯成长规律及技术技能人才成长规律制定科学的育人目标。根据舒伯(D. E. Super)的职业生涯发展阶段理论[17]及菲利克斯·劳耐尔(F. Rauner)提出的职业能力发展阶段理论[18]可知,中职学生多数正处在15至24岁的职业探索过渡阶段,这也是技术技能人才培养的初级阶段。中职教育在制定总体目标时应遵循预备性、基础性和层次性原则,特别是要将思想政治元素融入具体人才培养目标中,将符号性职业道德知识扩展到与职业情境联系的职业素养感悟,让学生能够主动感悟学习制造类专业的独特魅力,打牢职业素养基础,坚定选择制造业的人生志向。其次,企业和中职学校在培养目标中应注重培养学生的全面发展能力。在制造业转型升级过程中,校企双方除了培养学生必备的职业硬技能,还应注重培养学生的软实力和学习迁移能力,如职业素养、职业行为习惯、表达沟通能力、集体协作能力、应变能力等。

(二)同步落實:创新人才培养模式

在明确“培养什么人、为谁培养人”的育人目标基础上,校企双方需进一步解决“如何培养人”这一关键问题,在具体措施落实过程中有所创新。例如,实施专业主任和车间主任“说专业、说产业”的活动,明确新型制造类专业人才融合培养方案等。在实践教学模式上,可参考“学习工厂”这一面向真实工业的工程实践教学新模式[19]。在教学内容方面,企业和学校可选择工业4.0、精益生产等工业主题作为教学内容,反映真实生产环境、真实工业问题、真实生产流程,以产品设计、生产、营销、服务等工作环节锻炼学生的观察能力、思考能力、学习能力、操作能力。以学生为中心,创新教学模式,让学生能学有所得、劳有所获。专业教师和企业师傅可以合作开展体验式学习、游戏化学习、问题导向学习、项目式学习、研究性学习等多种教学方式,激发学生的学习活力和专注力,提升学生解决问题的积极性和主动性,让学生在专业学习过程中意识到制造业的现实意义。在智能制造时代,只有摆脱传统的教学模式,依据中职学生学习特点开发创新型人才培养模式,才能满足现代工程人才的培养需求。

(三)多方支持:激发主体内在动力

首先,注重激发企业作为职业教育育人主体的内在活力。政府应采取财政激励等措施鼓励制造业相关行业组织、潜力型企业与学校积极合作办学,对优秀合作单位予以公示。其次,企业和学校可共同制定学生职业生涯发展支持计划,例如,对贫困学生给予经济补助、就业福利等;为学生制定“小师傅”计划,实行积分晋升制度,畅通学生发展道路;教师、师傅可对学生进行隐性心理辅导,对专业能力较弱的学生在言语上给予鼓励认可,帮助学生构建职业发展信心。同时,应构建学校牵头、企业配合、家长认可的三方联动家庭支持专项计划,指导家长灵活开展家庭教育。学校可以面向家长设计学生技能展示、参观实训基地等活动,帮助家长树立正确的育人观念,使家长对孩子的职业发展充满信心,也重燃学生对家长倾诉理想和追求的热情。自我系统加工理论认为,当学生从家长或老师处得到支持、鼓励、赞扬时,能够增强对学业的自我效能感,并促使自身更好地投入学习,在学习专业知识过程中获得较深的职业认同感。校企还可通过主流媒体、社交平台等对特色办学活动进行宣传,发挥舆论对职业教育、制造业人才培养模式等的正向支持作用。由此,在多方支持的合力系统中,激发学生学习投入和职业认同感,使学生认为从事制造业是一件光荣的事情,从而选择成为一名产业工人。

(四)监督保障:重塑技能社会文化生态

研究表明,职业认同感并不是固定不变的,而是个体与其所处职业环境之间不断相互作用的结果,总体呈现动态变化发展的过程[20]。产业工人的社会地位和名誉声望关乎未来谁当产业工人的问题。技能社会文化观念的重塑也离不开社会主体意识和物质保障层面的同步再造。从意识层面看,需要政府、相关部门广泛宣传建设技能型社会的方针政策,宣传优秀技能人才事迹。同时,社会各界应合理利用网络媒体的力量,发挥正面教化作用,宣扬平等的劳动价值观念。从物质层面看,应保障产业工人、实习学生等各类劳动群体的基本权益,畅通监督反馈机制通道,通过法律、制度等方式维护劳动群体的利益。此外,相关单位、院校要积极关注、表彰并宣传制造业优秀人才,努力营造技能宝贵、创造伟大的社会氛围。

参考文献:

[1]朱永跃,王世贤,欧阳晨慧.职业污名对工匠精神的抑制效应:来自制造业产业工人的实证研究[J].江苏大学学报(社会科学版),2023(1):86-100.

[2]蒋菡.“鼓励年轻人少送外卖多进工厂”何以冲上热搜?[N].工人日报,2022-03-07(03).

[3]TROWLER V. Student Engagement Literature Review[J]. The Higher Education Academy, 2010(1):1-15.

[4]SCHAUFELI W B, SALANOVA M, GONZ?魣LEZ-ROM?魣 V, et al. The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmtory Factor Analytic Approach[J]. Journal of Happiness Studies, 2002(1): 71-92.

[5]HOLLAND J L, JOHNSTON J A, ASAMA N F. The Vocational Identity Scale: A Diagnostic and Treatment Tool[J]. Journal of Career Assessment, 1993(1): 1-12.

[6]林克松.职业院校培育学生工匠精神的机制与路径——“烙印理论”的视角[J].河北师范大学学报(教育科学版),2018(3):70-75.

[7]熊婷.中职学校学生职业认同现状及反思[D].上海:上海师范大学,2019.

[8]LAKEY B, CASSADY P B. Cognitive Processes in Perceived Social Support[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1990(2): 337-343.

[9]UCHINO B N, CARLISLE M, BIRMINGHAM W, et al. Social Support and the Reactivity Hypothesis: Conceptual Issues in Examining the Efficacy of Received Support during Acute Psychological Stress[J]. Biological Psychology, 2011(2): 137-142.

[10]郝杰.“爱无差等”的伦理诉求与现实挑战——论教师作为学校德育主体的公正与偏爱[J].教育理论与实践,2010(31):10-12.

[11]梁小燕.领悟社会支持对中职学生学习投入的影响研究[D].南昌:江西农业大学,2022.

[12]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[13]HAYES A F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach[M]. New York: Guilford Press, 2013: 145-174.

[14]李开学.“订单式”人才培养模式初探[J].人民论坛,2010(26):226-227.

[15]宋运明,李鹏.师范生学习投入对职业认同感的影响路径研究[J].凯里学院学报,2020(3):108-113.

[16]HOMANS G C. Social Behavior as Exchange[J]. American Journal of Sociology, 1958(6): 597-606.

[17]王長青.大学生职业生涯规划与发展[M].南京:南京大学出版社,2017:231.

[18][德]菲利克斯·劳耐尔,[澳]鲁珀特·麦克林.国际职业教育科学研究手册[M].赵志群,等,译.北京:北京师范大学出版社,2017:100.

[19]李冲,毛伟伟,张红哲,等.从工程训练中心到学习工厂[J].高等工程教育研究,2021(3):92-99.

[20]魏淑华.教师职业认同研究[D].重庆:西南大学,2008.

(责任编辑:张宇平)

Effect of Academic Engagement on Professional Identity among Secondary Vocational Students Majoring in Manufacturing Engineering:Based on the Mediating Effect of Perceived Social Support

LIN Ke-song, XUE Yue-ge

(Southwest university, Chongqing 400715, China)

Abstract: China's manufacturing industry is facing the development dilemma of talent shortage after entering the stage of high-quality development, and vocational colleges assume the key role of cultivating technical and skilled talents. In this study, 10 608 students majoring in manufacturing engineering from 83 secondary vocational schools in 10 provinces are selected as subjects. The main characteristics and correlation of students' academic engagement, perceived social support and professional identity are investigated through relevant scales. Based on the research results, this paper proposes some practical suggestions about improving the professional identity of students majoring in manufacturing. It is necessary to establish a common goal of cultivating talents between school and enterprise, and innovate the talent training model at the same time. Also, different departments need to build a support system of talent clutivation and rights supervision and guarantee system, reshape the skill culture society, and enable students to have a lasting sense of professional identity.

Key words: manufacturing engineering specialty; secondary vocational students;academic engagement; professional identity; perceived social support

作者简介:林克松(1984—),男,博士,西南大学教育学部教授,研究方向为职业教育;薛悦歌(2000—),女,西南大学教育学部2022级硕士研究生,研究方向为职业教育。

基金项目:重庆市教育科学“十四五”规划2022年度重点课题“高职专业群建设成效与推进机制研究”(编号:K22YC202037);2023年西南大学研究生科研创新项目“高职阶段科教融汇的课程转化机制与应用研究”(编号:SWUS23014)