内蒙古地域风格二胡音乐作品的寻根研究

摘要:目的:文章以内蒙古地域风格二胡音乐作品为切入点,通过对内蒙古音乐语汇的分析,追溯作品风格之本源以把握其要领,为演奏者提供参考。方法:采用文献法、谱例分析法和定量分析法相结合的方法展开研究。通过收集和分析相关的文献资料,探究内蒙古音乐艺术的基本特征。将内蒙古地域风格二胡音乐作品谱例进行对比分析,明晰共同点,最终确定构成内蒙古地域风格的主要音乐语汇。结果:作曲家基于內蒙古音乐艺术长调、短调汲取旋法和律动的典型特征,模仿和借鉴“诺古拉”和“呼麦”的演唱方法、马头琴和四胡的演奏技法,并以“非乐音”的方式构建当地人尊崇的马的形象,最终形成具有鲜明内蒙古地域风格的二胡音乐作品。结论:音乐作品的风格是作曲家以音乐语言为载体塑造的气质,是演奏者通过对技法的准确把握呈现的。然而,艺术具有极强的主观性,且谱面对演奏技法通常只有笼统的标记,有些甚至不作标记,因此演奏者需要进行针对性学习。对内蒙古地域风格追根溯源只是把握音乐作品风格的第一步,以此为基础,将个人风格与地域风格融合,方能演奏好内蒙古地域风格二胡音乐作品,实现民族音乐艺术的活态传承。

关键词:二胡;音乐作品;内蒙古;地域风格;演奏技法

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2024)08-00-03

内蒙古地处我国北部边疆,幅员辽阔。最初为北方游牧民族活动的场所,公元1206年成吉思汗统一大漠南北建蒙古汗国后,形成稳定统一的民族共同体,“蒙古”也因此从最初一个部的自称转变为族称。此后,蒙古族长期聚居于此,这长城之北、大漠以南的地区由此得名,并在中国共产党的领导下设立自治区。

受地理风貌的影响,内蒙古人民的生产方式长久以来以游牧畜牧为主、农业为辅。艺术与人们的生产生活息息相关,因此当地的文化艺术具有鲜明的地域特色。内蒙古二胡作曲家对当地的各种音乐形式加以借鉴,提取具有地域特征的音乐语言并融入创作,以二胡音乐展现内蒙古的独特魅力。

1 长调音乐语汇

提及内蒙古音乐,人们最先想到的可能就是长调。长调的蒙古语为“乌日汀哆”,意为长歌,具有字少腔长、舒缓自由、悠远宽广的特征[1]。长调集中体现了内蒙古的游牧文化,因此常被运用于内蒙古地域风格二胡音乐作品的慢板及散板乐段中。本文以《拉骆驼》、《草原新牧民》、《随想曲第二号——蒙风》(下文简称《蒙风》)、《第五二胡狂想曲——赞歌》(下文简称《五狂》)为例展开分析。

根据表1可知,从音乐语言的各要素来看,作曲家们汲取了长调中最具代表性的旋法特征语汇,运用于慢板和散板乐段中,以彰显内蒙古地域特色。

节奏上长短音值交替构成,多使用自由的板式,或以空拍、三连音等形式打破慢板板式的规整性,制造悠扬的效果。譬如《拉骆驼》的慢板在乐谱上被标记为2/4拍,但实际节奏舒缓自由,加之三连音能起到打破均衡、拓宽广度的作用,整个乐段显得开朗、辽阔。《蒙风》整个乐段虽有稳定的速度,但大量空拍与长短音值交替,形成了悠远的意境。为弥补此类节拍导致的周期性强弱循环的缺失,作曲家常采用重复以及本质依旧为重复的模进、变奏等手法。

调式始终以长调中常见的d羽五声调式体系为基础。即便是创作于2019年的《五狂》,作曲家王建民为保留内蒙古地域特色,依然从内蒙古民歌中提取特性音调为核心材料变奏,围绕核心音高A与D展开,在调式调性扩展过程中与其紧密结合,以求得内在结构的统一[2]。

旋律形态方面,作曲家们受到自然环境的影响,通过缩小或放大音程反映音乐情绪,使旋律宛若内蒙古起伏的地貌般起起落落。同时,乐段起始通常采用平稳的吟咏式或四度上行衔接长音的呼唤式,结尾处偏爱舒展、悠长的拖腔,其形似蓬松飘逸的马尾。为了模仿内蒙古长调的独特润腔,大量装饰性技法也被融入旋律。

句法结构方面,长调歌词常采用两句歌词构成一段或四句歌词构成一段的方法,而旋律受其影响,呈上下两大句的结构[3]。在内蒙古地域风格的二胡音乐作品中,这种句法结构同样具有较大影响力,但仅在板眼清晰的乐段显现。笔者认为这是由于器乐演奏对气息的运用有别于声乐演唱,气息会更为绵长,且乐句不再受歌词长短的限制,规模自然相应扩大。加上华彩具有即兴性和炫技性,句法分割更依赖演奏者内心,表达的是演奏者分析旋律走向、揣摩节奏律动后形成的主观理解,甚至在一定程度上受到演奏情境的影响,会有瞬时迸发的灵感。因此作曲家创作散板乐段时,不再着意于偶数体的句法,而是更倾向于以“形散而神不散”的结构展现内蒙古人民洒脱热烈的性情。

2 短调音乐语汇

短调与长调有明确区别,其节奏清晰明快、曲调简洁、律动鲜明均匀,主要流行于蒙汉杂居的半农半牧区,多用汉语演唱。作为同样受到游牧生活影响的歌种,短调的音乐形态特征主要体现在具有马步韵律的节奏中[4]。

2.1 “奔马式”节奏韵律

“”或“”是短调民歌核心性的节奏韵律,能形象展现马奔跑与行走的姿态,因此这一节奏组合几乎在所有的内蒙古地域风格二胡音乐作品中都能见到。在《拉骆驼》《赛马》《五狂》中,作曲家们还将其与核心音调相结合,塑造动感的主题变奏。

2.2 “倒步式”节奏韵律

“”源于马行走过程中“倒蹄”的声音,被应用于平稳进行的旋律中以增添情趣。虽远不如“奔马式”常见,但往往能起到画龙点睛的作用。对此节奏旋律运用得最好的为《蒙风》。作曲家将“倒步式”节奏韵律与西方现代舞蹈(类似大河之舞)的律动相结合,改变重音的原有位置,规避了“倒步式”节奏韵律的不稳定性,使音乐铿锵有力,在乐曲开篇就给人冲击感。

2.3 “走马式”节奏韵律

“走马式”节奏韵律以一短一长的音值交替组成,反映日常生活中骏马行走的步态,主要出现于三拍子的短调民歌中。然而,内蒙古地域风格二胡音乐作品大多以平稳的二拍子、四拍子出现,对此节奏韵律采用得不多。不过在《五狂》中,作曲家利用空拍将其与四拍子有机结合,形成了不稳定的推动感,模仿马行走时的颠颠步伐。

2.4 “跃马式”节奏韵律

“跃马式”在音乐中反映为“”“”等切分节奏,具有顿挫感,适用于载歌载舞的旋律。譬如,《奔驰在千里草原》的首部第一主题,切分节奏的加入使欢快的音乐更加热烈奔放,再配合大跳的旋律音程,进一步凸显出内蒙古人民热情豪迈的性格。

2.5 隐形化的马步节奏

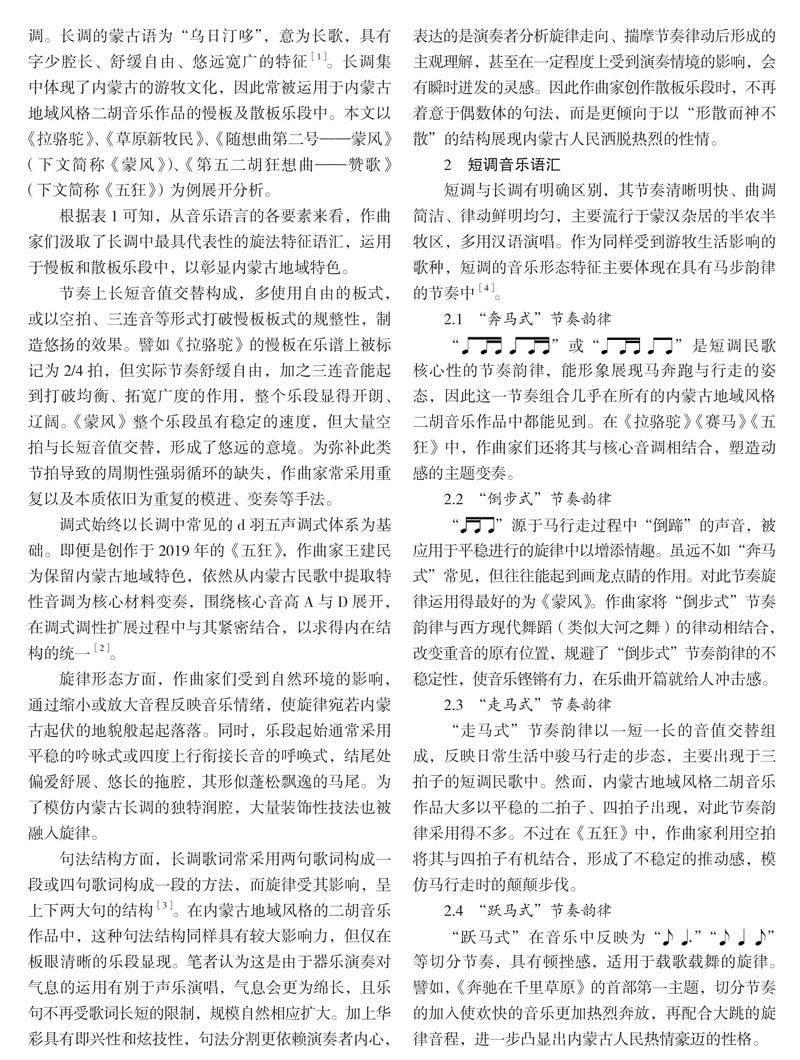

马的步态千变万化,反映在短调民歌中,其节奏形态自然也丰富多变。其融入二胡音乐后,更是会发生形变,从而满足作曲家的表达需求。

如谱例1所示的《蒙风》首部第二主题,其节奏组合是奔马式“”和跃马式“”的变形。伸展后的节奏弱化了马步韵律,与模仿“诺古拉”唱法的装饰音结合后,出现了如长调般的宽广流畅之感。同时,钢琴弱奏的第一主题与其交织在一起形成复调织体,使旋律抒情又蕴含动感。

3 其他内蒙古地域风格音乐语汇

内蒙古地域风格的音乐语汇不仅体现在长调的旋法与短调的律动上,还表现在对内蒙古民歌演唱技法和乐器演奏技法的效仿上,甚至还有对“非乐音”特征音响的模拟。

3.1 对民歌演唱技法的效仿

内蒙古地域风格音乐的演唱技法主要有“诺古拉”和“呼麦”。“诺古拉”是长调民歌的主要演唱技法,汉语译为颤音或装饰性华彩音。但其在内蒙古各地的发声方式各不相同,因此音色、音域及音高的波动幅度也有差别。其中,锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗的唱法最具代表性,节奏悠长、结构庞大、音域宽广且囊括了长调的所有演唱技法[5],因此内蒙古地域风格二胡音乐作品中的装饰音可以说以其为蓝本。

锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗的唱法又分为柴儒勒呼、希儒固乐乎和额日固勒特三种。柴儒勒呼基本为同音反复的形式,即在本音周围上下波动,具有抒情性与描绘性。在二胡音乐的创作中,作曲家以“”或多个连续的“”标记小幅度的波动,大幅度的则以颤音“tr”、倚音标记或将音高变化直接记录在谱面上。希儒固乐乎通常用短长音值交替处或长音向上做级进、跳进的转换处,基本以大二度、小三度的装饰音体现,二胡音乐一般通过前倚音或波音“”模仿。额日固勒特专指长调歌唱中的上下甩腔,二胡通过快速的大滑音模仿其效果,通常以音高的变化直接体现,不作标记。

“呼麦”是纯粹利用人体的发声器官产生多种和声的一种唱法[6]。由于二胡形制、定弦、演奏姿势等的限制,因此在音乐作品中主要以五度双弦技法效仿其特殊的音质音色。

3.2 对乐器演奏技法的借鉴

二胡与蒙古族乐器马头琴、四胡同属胡琴类乐器,选材一致,因此音色音域相近。20世纪80年代后马头琴的通用音域为c—c3[7],二胡音域与高音四胡的音域都横跨d1—d4[8]。它们在传承发展的过程中相互渗透,演奏技法存在相通的地方,如滑音、泛音、打音、弓击琴筒等。这使二胡可以通过借鉴马头琴与四胡的具体演奏手法还原内蒙古地域风格,且相比其他乐器具有先天优势。

3.3 对“非乐音”特征音响的模拟

模拟音效是一种常用的、具象的音乐表现手法,将“非乐音”的音响作为特殊的音乐语汇服务于风格的渲染,从而削弱乐音音乐的抽象性,能增强作品的感染力。而在内蒙古地域风格二胡音乐作品中,作曲家为使听众产生身临其境般的感受,将作为内蒙古文化形象原型的马视为“非乐音”音响的首要模拟对象——通过滑音颤指、飞弓模仿马叫声,抛弓、大击弓、拨奏、弓击琴筒、手击皮鼓等模仿马蹄声。

4 结语

内蒙古是北方民族从事畜牧业生产和生活的主要场所,孕育出了独特的游牧文化,并以长调等音乐艺术形式闻名天下。因此,作曲家从中提炼出一系列特征性音乐语汇,如长调的旋法、短调的韵律、唱法的润腔、器乐的演奏技法,以及马的叫声、蹄声等等,将其运用在内蒙古地域风格二胡音乐作品的创作中。

演奏是音乐作品现实化的必要行为,唯有知道其从何而来,要体现什么,方能有效传达作曲家想要表达的内容。本文对内蒙古地域风格二胡音乐作品音乐语汇追根溯源,希望能为演奏者提供一定的理论参考。

参考文献:

[1] 张爱民,陈艳.中国民族民间音乐概论[M].兰州:甘肃人民出版社,2010:114-115.

[2] 孔志轩.来自草原上的当代赞歌:王建民《第五二胡狂想曲》创作评析[J].人民音乐,2020(6):18.

[3] 李世相.蒙古族短调民歌的基本艺术特征[J].内蒙古艺术,2010(2):83.

[4] 潮鲁.蒙古族长调牧歌研究[D].福州:福建师范大学,2003:83.

[5] 柯琳.长调演唱技法“诺古拉”探讨[C]//风从民间来:“追寻中国梦”采风文论集.北京:中国文史出版社,2014:130-133.

[6] 乔玉光.“呼麦”与“浩林·潮尔”:同一艺术形式的不同称谓与表达:兼论呼麦(浩林·潮爾)在内蒙古的历史承传与演化[J].内蒙古艺术,2005(2):75.

[7] 布林巴雅尔.概述马头琴的渊源及其三种定弦五种演奏法体系[J].内蒙古艺术,2011(2):127.

[8] 木其尔.蒙古四胡艺术研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2020:14.

作者简介:张琢靖(1998—),女,江苏镇江人,硕士在读,研究方向:二胡演奏、中国传统音乐。