勒石名山 辉映赣鄱 江西古代摩崖石刻概述

文 图/ 赵蕾 陈书迁

摩崖石刻,是指人们在天然石壁上摹刻文字以记事记景,其起源于远古的记事方式,兴盛于北朝时期,隋唐宋元明清以来连绵不断。广义的摩崖石刻既包括文字题刻,还包括石质造像、岩画等。这里论及的摩崖石刻,一般为文字题刻。历朝历代都有文人在江西的名山中挥笔,尤其是庐山、三清山等名胜留下了数量可观的摩崖石刻,是江西山水风光的点睛之笔。镌刻在江西大地苍山上的摩崖石刻,赋予赣鄱大地自然山水以生命和灵魂,也留下了历代文人墨客与佛道信徒的千古逸兴和神圣职责。它们蕴涵着深刻的宗教人文理趣和深邃的历史文化,兼具山地文化、江右文化等地域特征,表现出异彩纷呈的艺术面貌。

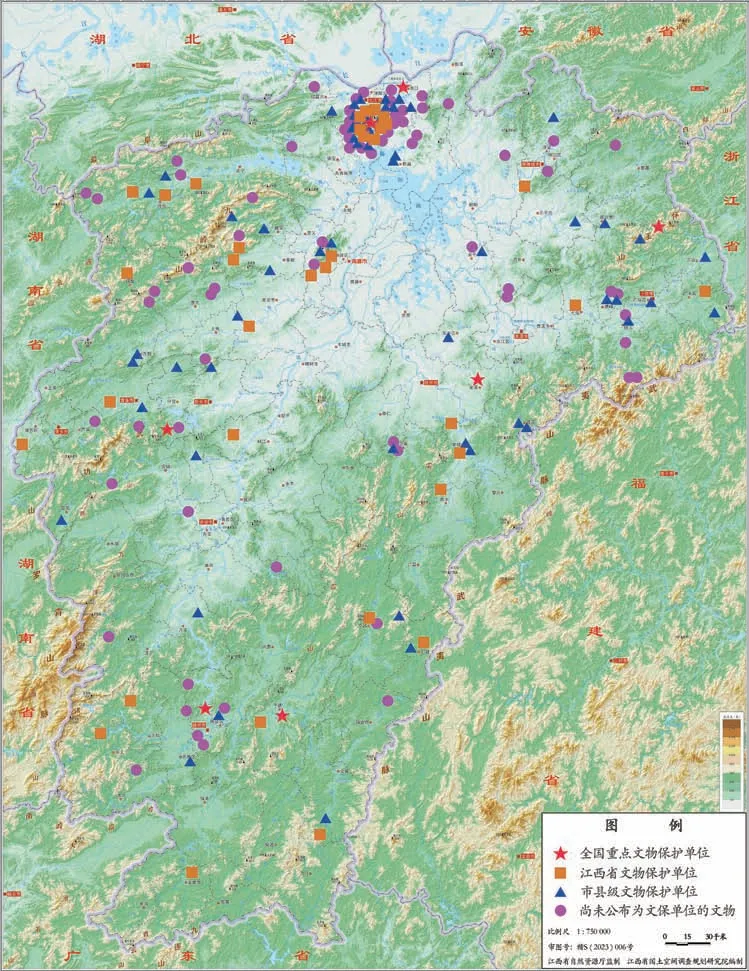

据江西省第三次不可移动文物普查数据,全省共有刻石书法近10 万件,其中摩崖石刻共计166 处,占石窟寺及石刻类文物(358 处)近半数。每处摩崖石刻中有少则一个、多则数十个的石刻点,每个石刻点中又有少则一品、多则百余品的石刻内容。根据文物保护等级划分,江西省摩崖石刻有全国重点文物保护单位7 处、江西省文物保护单位35 处、市县级文物保护单位57 处和尚未公布为文物保护单位的不可移动文物67 处。

江西古代摩崖石刻分布示意

时代特征

1984 年,赣州上犹县双溪乡大石门村发现一处摩崖石刻—石门摩崖石刻,在约1 平方米的石面上刻有14 句四字韵文,内容为赞颂山川景色、抒发文人情感,落款“建兴二年虞去虍书”。学者考证“建兴二年”系西晋年号,即公元314 年,距今1700 余年,该石刻是目前所知江西境内最早的摩崖石刻。

除西晋的石门摩崖石刻外,唐代至民国的摩崖石刻在江西青山秀水间绵延不绝,且往往在某一处摩崖石刻(群)中存在跨越不同时代的石刻点和石刻内容。具体到每个时代而言,留存唐代、宋代、元代、明代、清代和民国石刻内容的摩崖石刻(群)数量分别有10、51、28、61、63、42 处。江西摩崖石刻自西晋兴起,历经唐代发展,至宋代形成高峰,元代数量有所下降,明清两代达到鼎盛,逮至民国略有下降。宋代、明代、清代和民国是江西古代摩崖石刻发展的高峰。

高峰的形成,与唐宋以降江西文风兴起,涌现出如欧阳修、王安石、曾巩、胡俨、解缙、杨士奇、罗汝芳等,或文化世家或朝廷重臣或理学名家息息相关。此外,众多外省籍官员到江西任职,大量僧人、道士隐居于江西的青山绿水间。这些官员或隐士成为江西古代摩崖石刻的重要创作者,他们的书法或文学作品与江西的山川名胜结缘,或勒石名山翠崖,或镌刻溪涧谷地。

以庐山秀峰、湖口石钟山、赣州通天岩、于都罗田岩等为代表的14处江西古代摩崖石刻,呈现出延续时代长、石刻数量多的集中分布等特点。说明在相当长的一段时期内,它们作为文化景点或文化地标,吸引了历代文人前来泼墨创作。以庐山黄龙寺、会昌汉仙岩、于都需岩、南城从姑山等为代表的9 处摩崖石刻,虽成书于某一特定时代,但集中成片,单处数量在10品以上,也具有相当的影响力,为所处时代的历史文化、书法、文学等研究提供了难得的实物资料。

空间分布

江西省境东、西、南三面山地环绕,中部丘陵和河谷平原交错分布,盆地、谷地广布,这一地形地貌特征为摩崖石刻创作提供了先决条件,也在一定程度上塑造了江西古代摩崖石刻大分散、小聚集的空间分布特点。大体而言,可将全省摩崖石刻分为以庐山为中心的赣北石刻,以麻姑山、从姑山和百丈寺为代表的赣中石刻和以通天岩、罗田岩为代表的赣南石刻三大片区,数量呈现由北向南逐渐递减的趋势。从历时性角度观察,唐代石刻集中在九江、上饶、宜春三地;宋代、明代和清代几乎在全省遍地开花;元代和民国虽在部分地市存在缺环,但就三大片区而言均有代表。此外,唐代至民国的历代摩崖石刻,均以庐山数量最多,呈现局部区域高度集中的特点。

以庐山为中心的赣北石刻

这里的赣北包括九江、南昌、景德镇、上饶四地,摩崖石刻数量占全省的近2/3。

庐山石刻群庐山石刻群位于九江市庐山风景区内,这些摩崖石刻主要分布在著名景区、宗教场所或主要干道上,较为集中的有秀峰、仙人洞、天池寺、九十九盘古道、黄龙寺、醉石馆、三叠泉、五老峰、白鹿洞书院等处。在内容上具有创作主体广泛、石刻书体多样、石刻内容丰富等特点。创作者既有古代的帝王将相、地方官员和近现代的政治人物,又有历代文人学士、隐逸高人,还有韩国、美国等外国人士。石刻书体兼具隶、草、行、楷、篆,甚至还有英文字符,书法风格各具特色,被誉为“江南书法艺术的宝库”。石刻内容涉及景名、地名、咏景、纪游、纪事、纪功、祭文、抒怀、禅语、俗语、吉语、界标等,可谓丰富多元,不少诗词作品文辞优美,令人赏心悦目。

北宋黄庭坚书于庐山秀峰的《七佛偈》

石钟山石刻石钟山石刻位于湖口县双钟镇,有上石钟山石刻和下石钟山石刻之分。前者有宋至民国石刻25 品,包括宋代王安石、明代常遇春及清代、民国时期的名人石刻。后者现存唐至民国的名人碑刻24 品,元至民国摩崖石刻100 余品。石钟山石刻中以晚清和民国数量最多。平定太平天国起义的湘军将领彭玉麟在石钟山留下数量可观的石刻作品。民国石刻有着鲜明的时代特色,大多饱含激愤和忧国忧民思想。

以麻姑山、从姑山和百丈寺为代表的赣中石刻

这里的赣中包括鹰潭、抚州、新余、吉安、宜春和萍乡六市。此区域代表性的摩崖石刻是抚州南城县的麻姑山、从姑山石刻,以及宜春奉新县的百丈寺石刻。

麻姑山、从姑山石刻麻姑山石刻位于南城县西北的麻姑山。盱江自南而北穿城而过,劈山而出,盱江以西为麻姑山,以东为从姑山。麻姑山人文底蕴深厚。唐代邓紫阳真人在此习道修炼。北宋思想家、教育家李觏在此设“读书林”讲学,“唐宋八大家”之一曾巩曾求读于此。唐代大书法家颜真卿在任抚州刺史时登游麻姑山,留下被后代书家誉为“天下第一楷书”的《麻姑仙坛记》,麻姑山因颜真卿的书法刻石而闻名中外,刻石于“文革”时惨遭损毁。现仅存5 品明代石刻。

从姑山以麻姑山之从山而得名。明代思想家罗汝芳曾在此建“从姑山房”传道授业,培养出一批名徒高足,如戏曲大师汤显祖、状元沈懋学、吏部尚书杨起元、文统先生邓元锡、再世包公董裕、礼部尚书兼东宫大学士吴道南等。现存13 品石刻,其中最醒目的是罗汝芳所书“飞鳌峰”三字,镌刻在离地三十余丈高的南峰绝壁上,每字两米见方,笔势遒劲飞逸,若有神工。

百丈寺石刻百丈寺位于奉新县百丈山大雄峰下,唐大历年间(766—779 年)始建,怀海禅师曾在此住持修行。怀海到达百丈寺后,大兴农禅之风,倡导“一日不作,一日不食”,创立《禅门规式》,被称作“百丈清规”。“百丈清规”确定了禅林共修规范,实现了对禅林的规范管理。此后历代高僧在此云集弘法,奠定了百丈寺禅宗祖庭的地位。百丈寺现有石刻5 品,其中唐代柳公权所书“天下清规”石刻,成为中国佛教史上“百丈立清规”这一重大改革的见证。

以通天岩、罗田岩为代表的赣南石刻

这里的赣南主要指赣州市所辖18 个县区。赣南地区晋唐时期的石刻遗存零星分布在上犹、兴国、于都和赣州城区内,宋以后的石刻遗存则主要集中于赣州的通天岩和于都的罗田岩,崇义、大余等地也有零星分布。

通天岩石刻通天岩位于赣州城区西北郊,是我国位置最南的石窟寺群。其开凿于唐、兴盛于宋,现存唐宋时期窟龛315 处、造像359 尊,被誉为“江南第一石窟”。现存摩崖石刻128 品,上起北宋,历经南宋、元、明、清、民国九百余年未曾间断。诸多摩崖石刻中,不乏历史文化名人之作,如北宋的林颜,南宋的胡榘、李大正,明代的王阳明,民国时期的罗卓英等。李大正书《游通天岩》,将笔势遒劲、字大如斗的游记,镌刻在忘归岩数十米高的绝壁之上,气势恢宏。王阳明五言诗《题忘归岩》,对后世影响甚大,一些文人骚客来游,因仰慕阳明先生之名,所作诗篇多为步阳明先生之韵。

罗田岩石刻罗田岩,又名观善岩,位于于都县贡江镇,由“天子万年”石刻群、“观善岩”石刻群等组成。罗田岩石刻现存68品,上起北宋,历经南宋、元、明、清至民国,以明代数量最多。石刻中有岳飞、文天祥、周敦颐、王阳明、罗洪先、黄弘纲、何廷仁、张鏊等文官武将、理学名家的诗文,保留了近千年宋明理学的流风遗韵。如书周敦颐《游罗田岩》诗的罗洪先,以传播王阳明学说为己任,系江右王门学派代表人物。

赣南其他石刻除了前文所提江西境内年代最早的石门摩崖石刻外,位于崇义境内的《平茶寮碑》,是明代王阳明平定江西地方武装起义后,在桶冈险要之地茶寮巨石上留下的记功碑。碑体西侧有大楷石刻“纪功岩”三字,碑体东侧有草书诗文碑刻二则,均系王阳明真迹,从中可见其文治武功和书法功力之非凡,是研究阳明心学的珍贵文物。

明代罗汝芳书“飞鳌峰”石刻

会昌汉仙岩也保存了大量明代摩崖石刻,如“汉仙岩”“虔南第一山”“壁立万仞”“天子万年”等。龙南境内有王阳明撰书的《题龙南玉石岩》,方侃撰书的《奉和都宪王公韵》等。大余梅关古驿道保存有清代石刻“梅关”“重来梅国”“南粤雄关”等。

价值阐述

石刻因材质易得、风雨不侵、可传久远,成为古人记事、咏景、抒情、推动文化传播的重要手段,也是我们今日研究历史的重要文献补充。

南宋李大正题记《游通天岩》

书法价值

初唐时期,书体讲究法度;中晚唐时期影响较大的书法家有颜真卿、柳公权、徐浩等人,特别是颜真卿与柳公权的楷书,有“颜筋柳骨”之称;晚唐五代时期社会动荡,石刻书法水平下降,石刻文字大多显得草率,缺乏章法。宋代石刻大部分书体中规中矩,书写较端正但缺乏生气个性,不过苏轼、米芾、蔡襄、黄庭坚等仍有个人独特风格。明清时期的石刻书体已经比较成熟。随着大一统王朝稳定与儒家教育普及,文字书写的地方差异大大缩小,各地的石刻文字都显得比较端庄稳重,但书法艺术仍有水平差异。这一系列变化在江西境内摩崖石刻上有完整体现。

文学价值

从文学角度看,摩崖石刻较其他各类碑刻而言,是更有文学价值的一类石刻。摩崖石刻多数是就较为平整规则的自然山石创作而成,作品易为人鉴赏,所以成为文人,特别是行旅中的文人创作的最佳选项。题诗、题记、记叙、抒情等,或三两字书法,或长篇巨作,文学形式多种多样,精彩纷呈。

新庵里摩崖石刻

整体来说,摩崖石刻作者以官员、文人为主体。这些官员、文人多数是远离家乡异地为官,或是被贬谪流徙之人。这些人有对故乡的思念,有对新天地新见闻的好奇,引起了创作的热情。他们据一时的感受写下了大量文字,石刻也因此留下大量作者的名字,如欧阳修、王安石、黄庭坚、蔡襄、苏轼、朱熹、陆游等,更有大量不甚知名的作者留下印记,丰富了文学与文献资料。摩崖石刻因此成为最具影响的一类石刻,也因此成为一种文学传播的重要媒介。

历史价值

摩崖石刻作为石刻文献的一种,可与纸质文献互相印证,证经补史,具有特殊的历史价值。江西摩崖石刻自西晋起,历经唐、宋、元、明、清、民国以至现代,绵延千余年,是地方历史研究的重要史料。摩崖石刻的历史价值主要体现在史志价值和辑佚价值两个方面。

史志价值是指记述古人活动的踪迹与具体时间,如第七批全国重点文物保护单位—宝山金银矿冶遗址中的摩崖石刻《金溪场银坑记》,详细记载了金溪场宝山银矿开采的创始年代、废止年代和刻石年代、执行官等。又如吉安大智彭氏家族石刻,是我国历史上罕见的反映官宦家庭文化的石刻,真实记录了官宦家庭的社会交往和人文心态。

辑佚价值是指石刻诗文可辑补现存文献图书的不足,如南昌的新庵里摩崖石刻记载了元代著名地理学家朱思本和江西行中书省平章政事李世安两人主盟,“募道修造”万寿宫的事实,不仅为研究朱思本的历史行迹提供了宝贵的实物资料,更从碑文所述有关内容中,证实了元代江西省正式名称为“江西行中书省”。

文化景观价值

文化景观是人类文化活动作用于自然景观的结果。江西摩崖石刻,尤其是名山大川中的石刻,体现出人文与自然共融共生的文化景观价值,其中最具代表性的当数庐山石刻群,其深厚的历史文化内涵与“雄、奇、险、秀”为特征的庐山自然景观完美结合,形成集文化名山、宗教名山、教育名山、政治名山于一身的独特文化景观,并因此列入《世界遗产名录》,成为九江、江西乃至中国的靓丽文化名片,每年吸引上千万的海内外游客前往观光旅游。

作为古人文化活动遗留下来的不可移动文物,江西古代摩崖石刻的相当一部分已纳入全国、省级和市县级文物保护单位予以保护管理,但尚有许多未被纳入文物保护单位的摩崖石刻。它们作为古人特定历史情境下的文化创作,为当地山川赋予人文生命,成为今天各地开展城市化和乡村振兴建设可资利用的文化景观。