从唐韩休墓壁画《乐舞图》看唐代乐舞配置

文 图/李倩

唐代墓葬壁画是唐人生活与社会风尚习俗的真实反映,作为唐墓壁画重要装饰题材之一的乐舞图,更是遍及初、盛、中、晚唐各个时期,生动再现了唐代繁盛灿烂的乐舞文化。其中,以唐开元二十八年(740 年)韩休墓《乐舞图》保存完整,器乐丰富,而且首次出现分设男女乐队及男女对舞模式,在唐代乐舞图壁画中尤具代表性。这里即以其为研究对象,通过对韩休墓《乐舞图》所绘乐器、舞蹈种类之考辨,所属乐部之论证,借以对唐代,尤其是盛唐时期的乐舞配置特点作进一步探讨。

韩休墓《乐舞图》概述

韩休及夫人柳氏合葬墓位于今西安市长安区郭庄村,2014 年由陕西省考古研究院、陕西历史博物馆及长安区旅游民族宗教文物局联合进行抢救性发掘。墓葬为长斜坡墓道带天井砖砌方形单室墓,墓道、过洞、天井、甬道与墓室皆装饰以精美壁画。《乐舞图》绘制于墓室东壁,长392 厘米,高227 厘米,画面共计15 人,依布局可分为左侧女性乐队、中间男女舞者和右侧男性乐队三部分。

左侧5 位女乐伎皆头梳倭堕髻,身着襦衫长裙,作汉家女子装扮,或立或坐于方形四瓣花连珠纹流苏毯上,分别演奏笙、拍板、筝、竖箜篌等乐器,女乐伎下方还有一持竹竿男子形象,似为指挥。右侧7 位男乐伎则多蓄八字须,鹰钩高长鼻,呈胡人面貌,或跪或立于圆形五瓣花连珠纹流苏毯上,依次持排箫、竖笛、曲项琵琶、铜钹与竖箜篌等乐器。另有两人未持乐器,一作伴唱状,一作观舞状。画面前侧席地放置筝一件。

韩休墓《乐舞图》

中间男女舞者各立于一椭圆连珠纹流苏毯上。汉人女舞者脚步沉稳,右臂屈肘,左臂斜下外撇,袖口顺势而下;胡人男舞者左腿屈膝后翘,右腿脚尖点地,手部姿势与女舞者相似,两人相对而舞。

韩休(673—740 年),字良士,京兆长安(今西安)人,唐代政治家、画家。韩休唐开元二十一年(733 年)担任黄门侍郎、同平章事,成为宰相。生性刚直,犯言直谏,后罢为工部尚书、太子少师。开元二十八年(740 年)病逝,追赠太子太师、扬州大都督,谥号文忠。其子韩滉也官至宰相,但更以书画成就流芳后世,传世代表作《五牛图》。

乐舞配置

乐部

韩休墓《乐舞图》共涉乐器8 种,依据演奏方式不同可分为弹奏乐器、吹奏乐器与打击乐器三类。

弹拨乐器第一,竖箜篌。《通典》曰:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。”《隋书·音乐志》云:“今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。”可知竖箜篌为外来乐器,约西汉时期自西域传入。竖箜篌体曲而长,竖抱于怀,双手演奏,依形制可分为弓形箜篌和角形箜篌两种,韩休墓《乐舞图》中竖箜篌属角形箜篌,竖箜篌音域宽广、音色清丽,可独奏,亦可伴奏,在整个乐舞表演中作为旋律声部,具有极其重要的作用。

第二,曲项琵琶。韩休墓《乐舞图》中琵琶因头部画面未绘出而无法直接判断其为直项或曲项,但由梨形共鸣箱、四弦四柱以及用拨子弹奏等特点,笔者推断其应为曲项琵琶。曲项琵琶源于西亚,南北朝时期经龟兹传入中国,演奏时竖抱,可手弹,亦可用木拨刮奏,其音圆润清脆,极具穿透力,一般作为旋律声部的领奏。

第三,筝。关于此乐器,有“琴”或“筝”的争论,其中,刘呆运等持“琴”的观点,程旭、郑岩、周伟洲等持“筝”的观点,笔者认为该器虽未画出筝之弦下雁柱,但鉴于筝较琴体积、弧度略大,且筝首高于筝尾的置器方式,其为筝的可能性更大。《隋书·音乐志》记载:“筝,十三弦,所谓秦声,蒙恬所作者也。”说明筝为中国传统乐器,演奏时可置于腿上,双手弹奏,音色清亮绵长,可以调节音高、音质,也可用于转调。

竖箜篌

吹奏乐器其一,排箫。中国传统竹制管乐器,依律多管排列。演奏时横持于胸前,音区广泛,低音哀沉,中音圆润,高音清亮,整体具有很强的穿透力。

其二,竖笛。关于韩休墓《乐舞图》竖吹单管乐器种类,有箫、竖笛、尺八、筚篥等不同看法,宋代陈旸《乐书》记载:“箫管之制六孔,旁一孔,加竹膜焉,足黄钟一均声。或谓之尺八管,或谓之竖笛,或谓之中管。”可见尺八、竖笛与箫之间区别并不严格,墓葬壁画往往简画,无法从细节判断所属,因此笔者根据唐十部乐中乐器乐部之名称,将其皆归于竖笛一类。同时根据竖笛与筚篥在形制、演奏姿势等方面的区别,认为韩休墓《乐舞图》所绘乐器既无吹口之芦哨,又无45°角以上的持姿,应非筚篥,而更接近竖笛一类。竖笛是中国传统乐器,汉代马融《长笛赋》曰:“笛生乎大汉”。竖笛音清而纯,极具穿透性,既可独奏,亦可合奏,在合奏中则起平衡作用和旋律作用。

竖笛

其三,笙。笙是中国传统多管簧哨类吹奏乐器,《诗经》《尔雅》《尚书》中皆有对笙的描写。隋唐时,笙斗由竹制改为木制,簧片改用铜制,韩休墓《乐舞图》笙斗为黑色,应为木制髹漆后的颜色。笙亦具有广泛音区,且是吹奏乐器中唯一能吹出和声的乐部,因此在与其他乐器合奏时,常起调和乐队音色,丰富乐队音响的作用。

打击乐器其一,铜钹。《旧唐书·音乐志》记载:“铜拔(钹),亦谓之铜盘,出西戎及南蛮。其圆数寸,隐起如浮沤,贯之以韦皮,相击以和乐也。”可见其来源于西域,为胡人乐器,梁勉在《简说西安地区唐墓壁画中的铜钹》一文中通过对西安地区唐墓壁画及线刻中铜钹规格与尺寸的梳理,认为唐代铜钹应有大小两种规格,前者直径大于手掌,后者则远小于手掌,而韩休墓《乐舞图》应为大铜钹。大小铜钹均起着打击节奏的作用,但大铜钹声音低沉雄厚,小铜钹清脆高亮,两者在伴奏风格上略有不同。

其二,拍板。拍板为碰奏体鸣乐器,古时由西北胡地传入中原,唐时已广为流传。唐代拍板可分为大拍板(九块木板)与小拍板(六块木板)两种,观察韩休墓《乐舞图》木板数量,应为后者。演奏时两手分持外侧两板下端,来回合击使其发声,其声短促,音色响亮,在乐队属节奏声部。

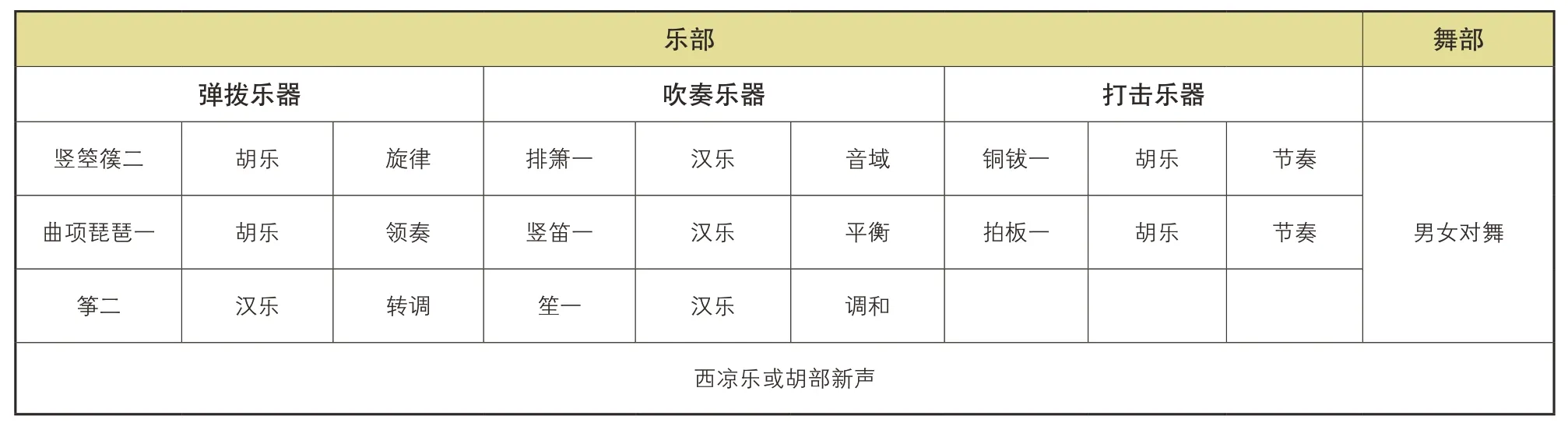

综上所述,由乐器种类来看,韩休墓《乐舞图》中乐部配置兼备弹拨、吹奏、敲击三类乐器,且三者的比例几近相同,演奏风格折中平衡。由乐器来源来看,胡乐与汉乐各占一半,充分体现了胡汉交融的乐器配置特点。由演奏类型来看,竖箜篌、筝和曲项琵琶主要负责旋律与和弦,排箫、竖笛、笙主要负责扩宽音域、调衡音色,拍板与铜钹则主要负责节奏,三者配置和谐得当,展示出丰富的音乐变化。

关于其所属乐部,程旭在《唐韵胡风:唐墓壁画中的外来文化因素及其反映的民族关系》一书中认为应是龟兹乐或“胡部新声”,周伟洲在《唐韩休墓“乐舞图”探析》一文中认为其应为在胡乐基础上融合了中原乐舞特点的胡部新声,而笔者认为其乐部更可能为西凉乐。其一,据《旧唐书·音乐志》记载,西凉乐的乐器配置为“钟一架,磬一架,弹筝一,搊筝一,卧箜篌一,竖箜篌一,琵琶一,五弦琵琶一,笙一,箫一,筚篥一,小筚篥一,笛一,横笛一,腰鼓一,齐鼓一,檐鼓一,铜(拔)钹一,贝一。编钟今亡”,这与韩休墓《乐舞图》乐舞配置最为相近,或为西凉乐的简化版本。其二,观《旧唐书·音乐志》中龟兹乐的乐器配置,“竖箜篌一,琵琶一、五弦琵琶一,笙一,横笛一,箫一,筚篥一,毛员鼓一,都昙鼓一,答腊鼓一,腰鼓一,羯鼓一,鸡娄鼓一、铜拔一,贝一。毛员鼓今亡”。可知,龟兹乐以极强节奏感为特色,鼓类乐器在龟兹乐中的占比很大,是极其重要的存在,但韩休墓《乐舞图》中并没有体现出这一配置特征,因此不具备充分理由推测为龟兹乐。而“胡部新声”则是流行于开元天宝年间(713—756 年)的乐部,乐器组合以丝竹为主,风格接近西凉乐,因此也具有“胡部新声”的可能性。

舞部

目前关于男女舞者对舞的舞蹈类型有较多争议,有学者认为是男女双人胡旋舞或华化的胡旋舞,亦有雅韵软舞与歌舞戏的观点,笔者认为胡旋舞属唐代“健舞”一类,舞蹈特点为急速旋转、节奏鲜明,而韩休墓《乐舞图》舞者却显一副宁和华雅之态,且《通典》卷一百四十六记载:“舞急转如风,俗谓之胡旋。乐用笛二,正鼓一,和鼓一,铜钹二”,可知胡旋舞的主要伴奏乐器为鼓与笛,这与韩休墓《乐舞图》乐器种类不符。因此从舞蹈姿态、乐器配置及整体乐舞氛围来看,韩休墓《乐舞图》的乐舞配置更偏向“从容雅缓”的西凉乐或“胡部新声”,主要表现韩休与家人宴饮享乐的欢愉闲适场面。

铜钹

韩休墓《乐舞图》乐舞配置

唐代乐舞配置特点

第一,官宦家乐的乐舞场所。与大多数唐乐舞图壁画不同,韩休墓《乐舞图》描绘出了乐舞表演的场所,其间竹树林立、花草疏朗,景石错落,应为韩休的私人庭院。《唐会要》卷三十四《杂录》记:“天宝十载(751 年)九月二日敕:五品以上正员清官、诸道节度使及太守等,并听当家畜丝竹,以展欢娱,行乐盛时,覃及中外”,唐刘言史亦作《王中丞宅夜观舞胡腾诗》一诗描绘官员家庭宴乐场景,由此可见玄宗朝唐代官宦贵族豢养家乐并将其用于宴饮助兴的风潮之盛。而韩休墓《乐舞图》与西壁棺床彼此相对的位置关系,也正是对现实生活中官宦贵族坐于榻床之上观赏对面乐舞表演的一种立体空间性质的模拟(李星明:《唐代墓室壁画研究》,陕西人民美术出版社,2005 年)。

第二,胡汉相融的乐舞组合。唐初,沿袭隋代乐制,设置十部乐,以乐器来源区分乐部,分华系(俗乐、雅乐)与胡系(胡乐)两大类别,且以华系清乐、西凉乐、䜩乐为首,显“以华领夷”之义;至高宗时,则设立坐、立乐部伎,以乐曲分类,此举打破了十部乐以胡、俗分类的标准,将胡乐、俗乐杂糅为一体;开元二十四年(736 年),玄宗更是“升胡部于堂上”,进一步提高胡乐地位,使其几乎可以与雅、俗乐齐平,并形成了“胡部新声”的多民族乐器融合格局,全面实现了“藩汉杂融”的乐舞场面。韩休墓《乐舞图》的乐器组合以及汉家女子与胡族男子共舞共奏的设置很好体现玄宗朝胡汉同比重、藩汉齐奏乐的乐舞配置特点。

第三,乐舞相协的表演氛围。韩休墓《乐舞图》乐器组合未设置鼓等强节奏的打击乐器,而是以丝竹管弦为主,音乐格调清亮高丽,男女舞者亦随乐而动,披帛飘逸,神态从容,音乐与舞蹈呈现出完美的匹配度,两者共同营造了一种闲适优雅的乐舞氛围,显示出以韩休为代表的唐代士族阶层的乐舞配置风格与音乐品味。

第四,指挥伴唱的丰富形式。韩休墓《乐舞图》除乐部、舞部外,还设有一伴唱者、一指挥者。伴唱者的加入,使舞蹈与音乐更具叙述性,丰富了乐舞的表演形式与表演内容,同时也更易于乐舞的民间推广,而指挥者的出现,则说明乐舞层次设计与表演规范性得到显著提升,以此可充分发挥各乐器的音色特点与演奏风格。两者一同体现出唐代在乐舞配置中的多样性与系统性,宣示出唐代乐舞表演在指挥、伴唱、奏乐、舞蹈等多方面的和谐统一。

唐韩休墓壁画《乐舞图》作为唐代乐舞文化的一个缩影,充分表现出唐代家乐盛行、藩汉杂融、乐舞相协、层次丰富的乐舞配置特点,彰显出盛唐兼收并蓄、胡华一体的开放格局,具有重要的艺术与历史价值。