竞争不过就诬蔑,美国再出阴招

汤伟

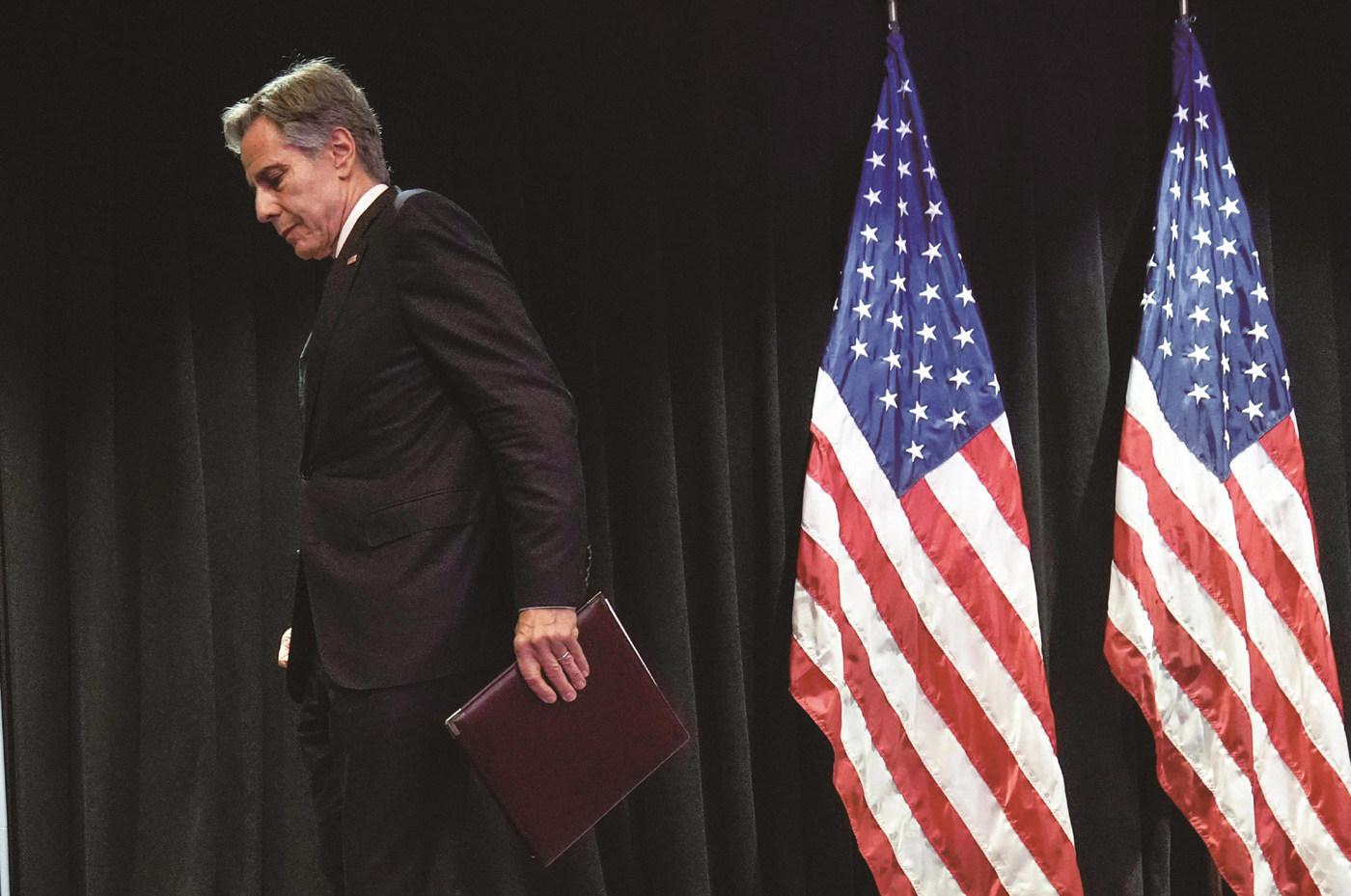

4月24日,美国国务卿布林肯访华,虽然表达了要降低误判和误解的努力,也声明了不脱钩的立场,但也再度对中国清洁能源产品(新能源汽车、锂电池、太阳能电池)提出了“产能过剩”的指控。

事实上,继4月初耶伦访华提出相同指控后,美国贸易代表戴琪就出手了。4月16日,她在众议院有关贸易议程的听证会上说,美国准备使用新的对华关税行动等在内的贸易工具,来对抗中国的非市场政策与做法。而她的办公室“非常接近于完成”对中国关税的审核。

第二天,她又在参议院金融委员会的听证会上表示,美国必须采取“果断”行动,保护美国的电动汽车:“如果‘放任竞争,美国会失去电动汽车的生产能力。”

上述新闻的背景正是,最近欧美经济舆论圈又流行一种新的话语,“中国产能过剩论”。

该论调认为,中国电动汽车、锂电池、光伏产品为代表的清洁能源产品,因受政府大量补贴,出现了严重产能过剩,扭曲全球价格和生产模式。为规避损害,美欧需要采取保护主义措施。

可预见的未来是,经济贸易领域的竞争还会持续,打压和围堵,也不会结束。

并不过剩

实事求是地说,中国确实存在工业产能过剩,但主要是中国房地产市场低迷相关的产品,例如水泥、钢铁、家具。

但奇怪的是,这次产能过剩论说的并不是这些产品,而是中国极具竞争优势的清洁能源产品,尤其电动汽车、锂电池和光伏产品。

美国财政部长耶伦4月4日访华前后反复提出,中国在电动汽车、锂电池等领域的“产能过剩”,可能对美国劳动者和公司产生影响,并称,美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策。

一般说来,判断产能是否过剩,要从全球市场需求和未来发展潜力来看,主要依靠市场价值规律调节。

如果供过于求,那么企业会自行调整产能,如果供少于求,那么企业会增加投资。放到世界市场,不同的国家,不同的比较优势和资源禀赋,生产不同的商品,满足国内需求之后,自然就是出口并购买自身并不具备竞争优势的产品。

如果仅以出口量和生产能力来定义产能过剩,那么,产能过剩的国家就绝不仅仅是中国。譬如德国2023年生产了410万辆汽车,其中出口约310万辆,但没有人说德国汽车产能过剩。美国农民将1/5的产品销往中国,通用汽车公司更在华销售了超过200万辆汽车,也没人说美国农产品或者汽车产能过剩。

事实上,耶伦所说的这些产品既没有过剩,更无倾销。譬如中国电动车企向欧洲出口,同款车型价格通常是国内两倍,出口量仅占欧洲电动汽车市场份额的8%,离主导地位还有很远距离。

至于电池,美国基本拒绝了我国宁德时代、国轩高科等领先厂商的投资,也谈不上过剩和倾销。

由此,问题并不在于产能过剩,而在于发达经济体是否接受中国企业在这些领域的生产效率和日新月异的竞争力。

早在2021年9月,美国商务部长雷蒙多就说,美国需要与欧洲合作,减慢中国的创新速度。

2024年4月4日,美国贸易代表戴琪干脆对欧盟官员说:“在中国非常高效的经济制度面前,我们的经济体正艰难生存。”言下之意,她认为西方经济体系与中国正当竞争不是对手,意思是让欧盟“不要讲江湖道义了”。

由此看穿国际政治本质的专家认为,产能过剩论调的实质,并非意在“產能”,而是西方国家担心中国发展脚步太快,对自己在相关领域的主导地位造成根本动摇。

中国电动车企向欧洲出口,同款车型价格通常是国内两倍,出口量仅占欧洲电动汽车市场份额的8%,离主导地位还有很远距离。

产能过剩论,说明美国越来越习惯于从战略竞争角度看待中国的产业发展,其进攻性色彩已比前段时间的“去风险”更为突出。

如果说,“去风险”主要意在提升自身的产业韧性,那么产业过剩论则已明确赤裸裸将自身的问题归咎于对方,要求对方按照自身的意图“纠错”。

欧美完全知道,依靠纯粹市场竞争,在清洁能源等新领域赢的可能性已然很低,而这些领域又关系到国家核心竞争力,由此想出了政府补贴导致产能过剩的论调。这也就为后面的提高关税、直接制裁、投资禁令等诸多限制性措施埋下了伏笔。

美欧 “协调性”

全球化背景下,美国煽动炒作的“产能过剩论”,单靠自身是难以成功的,由此构建争取最广范围的联盟尤为关键。

过去两年,美欧一直操作对华“去风险”,通过“去风险”的实施,大体可以判断出美国此轮“产能过剩论”能多大程度得到世界舆论的响应。

美欧都同意供应链、关键矿藏和越来越多的高科技过度依赖中国,将赋予中国过大的世界影响力和操作地缘政治议题的能力,由此试图在少数领域和关键环节摆脱对中国的依赖。

然而,美国、欧洲、日本、印度基于自身的国情、与中国的战略关系,以及各自关注的领域,对“去风险”有着各自的关切、操作方式,在不同平台也有着不同的参与程度。

后果是,“去风险”虽然取得很多的呼应,但实践进展却要缓慢得多,难度和成本也比想象的要大。

此轮产能过剩论,影响多大,关键看能否得到欧洲国家乃至日本的呼应。

虽然不带偏见的学者都知道,由于气候变化,清洁能源仍要大力发展,但欧洲政治人物出于选举、意识形态和跨大西洋关系等多重目的,有意使用这一论调。

德国总理朔尔茨访华,在同济大学与学生交流时表示:“在某个阶段,德国和欧洲也会输入中国汽车。必须始终明确的一点,就是必须有公平竞争。换句话说,不存在倾销,不存在产能过剩,不存在侵犯版权的问题。”

德国联合执政党之一的绿党,警告朔尔茨不要将中国视为一个经济合作的机会,应对中国新能源产业的快速发展采取趋于“保护主义”的态度。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩则干脆以产能过剩、市场开放不对等不公平为由,对中国电动汽车启动反补贴调查,认为中国的电动汽车,受到政府大量补贴,才得以向欧洲市场倾销。朔尔茨与法国总统马克龙也有所“协调”,双方提出要“重新平衡”欧洲和中国经贸关系,并强调要“刺激欧洲竞争力”。

这说明, 欧美都以“非市场” “不公平”来形容我国电动汽车产业,反复强调汽车企业待遇的“不对等”,凸显了欧美在产能过剩论调上有着明显的默契。

這种协调性展示了当前的地缘政治结构,即美西方仍试图合力主导当前的国际秩序,将中国置于监督之下。

但也必须看到,方式方法上,欧洲虽然质疑中国的产业政策和产业效率,但着眼于自身的产业转型,以及中欧的战略互动,部分政治力量并不认为通过贸易保护主义或者对抗来应对中国产业竞争是正确的,这样做的话,只会让世界割裂成不同阵营,对出口导向型的欧洲不利。

毕竟,中国也是欧洲部分国家的重要市场,它们希望和中国合作开拓清洁能源市场,合力推进日益严峻的气候治理。

下一阶段发展态势

通过上述分析可见,拜登政府在国际舆论场推动的“中国经济顶峰论”“去风险”和“过剩产能论”,与以往将经贸问题泛政治化、泛安全化并无二致。

拜登政府在国际舆论场推动的“中国经济顶峰论”“去风险”和“过剩产能论”,与以往将经贸问题泛政治化、泛安全化并无二致。

其基本逻辑,一是安全优于效率,二是隐性产业政策让位于显性产业政策,通过政治手段扼杀中国优势产品、建立一套独立完整的美西方内循环产业链,以彻底阻断新兴经济体尤其中国开放条件下调动外向性资源向新技术和复杂技术领域升级的路径。本质是地缘政治非产业规律,下一步的演化,将按照地缘政治而非经济治理的路径发展。

首先,美国将彻底从地缘政治角度看待中国任何经济问题。针对产能过剩,美国可能采取更多的措施。比如,鼓动取消对华最惠国待遇、更新《美墨加协定》、进一步提高中美贸易壁垒等。

现在,很多中国企业,通过在墨西哥、越南等第三国直接投资,绕过美国对中国设置的贸易壁垒。美国可能有更加极端的观点,对中国在第三国投资也采取一些超出常理的限制。下一届美国政府,无论特朗普还是拜登执政,都有极高概率这样做。

其次,欧盟也可能从地缘政治角度,不放弃任何对其开展产业竞争的“证据”和“漏洞”。其是否跟进美国做法,也取决于美国的施压程度,以及中欧战略互动过程。具体包括美国相对于欧洲的硬实力优势、欧洲团结与分裂的性质,以及我国的发展高度等因素。欧洲舆论认为,中国议题加速了欧洲离心程度。但中欧仍有讨论和对话的空间。

再次,国际协调机制将进一步紊乱。此次产能过剩论涉及的新能源汽车、动力电池,不同于棉纺、家电等传统行业。首先,这些行业的产业重要性已经显著提升,涉及的上下游很广,资金量达上万亿美元规模;其次,产品的单位物理量价值较高。

当下论及产能过剩,就需要国际协调机制,但在地缘政治挂帅的背景下,中美协调和治理的难度不小。

美国很可能反复炒作,并在WTO、G20上继续提出这个议题。而我国能做的就是,政府和相关企业都做好预案,并密切关注后续会不会有其他国家效仿。未来,地缘政治导致的国际贸易摩擦可能更密集,这是中国出海企业不得不优先考虑的重大事项。