大学管乐团的发展与探索

【摘 要】随着教育水平的不断提升,各高校在乐团建设方面持续发力,专业类院校往往有水平较高、编制成熟的民乐团、管乐团、室内乐团、交响乐团等,而很多非专业院校依旧在探索阶段,根据本校学生演奏水平、数量以及主修乐器种类来进行组建。因各种现实条件的限制,导致很多乐团只进行演奏技能的训练,不注重思想理论水平的提升,不能充分承担起高校乐团陶冶情操、提高修养等责任。本文旨在通过梳理榆林学院管乐团的发展脉络,研究思政融入对管乐团发展的意义,立足现状探索课程思政与管乐团训练的融合模式,为管乐团进一步发展提供助力。

【关键词】管乐团;课程思政;榆林学院

【中图分类号】G642.1;J621 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)02—169—03

一、管樂团的出现

西方管乐团最早可以追溯到古罗马时期,早期的乐器多采用兽角、动物骨骼、海螺壳等材质制成,在战争中起到指挥军队、鼓舞士气等作用。因其在军队中发挥的独特作用,在18世纪被正式命名为“军乐队”。随着社会的进步与发展,管乐器的制作材料也发生了根本改变,铜金属因其产量大、价格低以及延展性好、导热性强、容易震动等特点,被广泛应用于管乐器的制作上。铜质管乐器的高音明亮、极具穿透性;中音丰富、饱含表现力;低音浑厚扎实、具有威慑力,得到西方王室贵族等上流社会的青睐,并被用于各种礼仪仪式中。在19世纪初期,拿破仑在军队中大量使用管乐团,标志着现代军乐模式被确立并基本成型。这一模式带来了管乐的新发展,使之成为西方各国音乐学校的重要学科。随着管乐教育的普及,管乐的军事属性逐步淡化,平民属性不断加强,发展至今已基本成熟定型,这种木管乐加铜管乐共同演奏的形式被固定称为管乐团。

二、管乐团在中国的发展

(一)早期发展

中国的管乐团在晚清时期就已出现,早在1886年前后就由罗伯特·赫德(Robert·Hart)在北京创办了第一支私人管乐队。此后不久,管乐这种艺术形式逐渐被一些清朝开明士绅所接受,张之洞在1895年洋务运动期间创办的“自强军乐团”(16人)和1899年袁世凯创办的“新建陆军军乐队”(162人)是中国人最早自主创办的管乐团之一,水平高、表现力强,是当时中国本土管乐的集大成者。

早期的管乐团主要以军乐队形式出现,演奏的曲目大多取自军中的鼓吹乐曲调以及民间流传的吹打乐牌子曲(李映庚受袁世凯委托所编撰的《军乐稿》中有记载)。

真正意义上受过系统训练和教育的管乐团应该追溯到1903年袁世凯在天津开办的军乐班,军乐班共开设三期,每期训练八十人,毕业后被分派到当时的陆军第一、二、三、四、五、六各镇服务。

1932年专门组建了宫内府乐队。主要在元旦、皇帝诞辰、朝贺典礼等重大礼仪场合进行表演,并招募15岁以下的儿童学习乐器演奏,当时总共招募四期,招募人数52人。这只乐队同后海军军乐队合并,成为正式乐队。被誉为“中国军乐第一人”的洪潘在当权者的支持下创建了培养管乐人才的专门学校——陆军军乐学校,开设了包括单簧管、萨克斯、小号、长笛等多种乐器的教学课程,也极大推动了管乐在中国的进步发展。

(二)近代发展

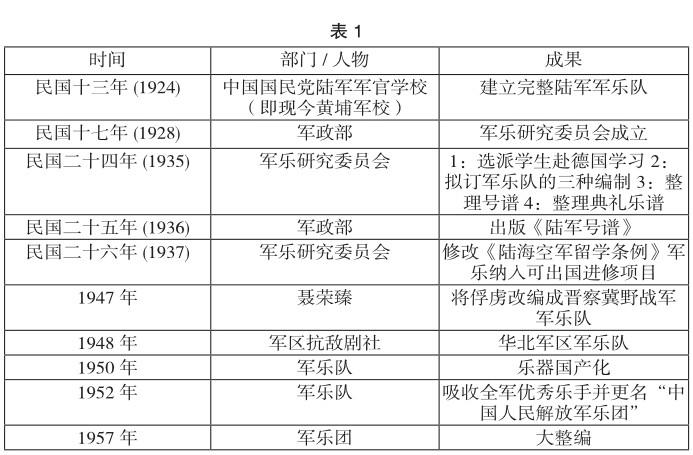

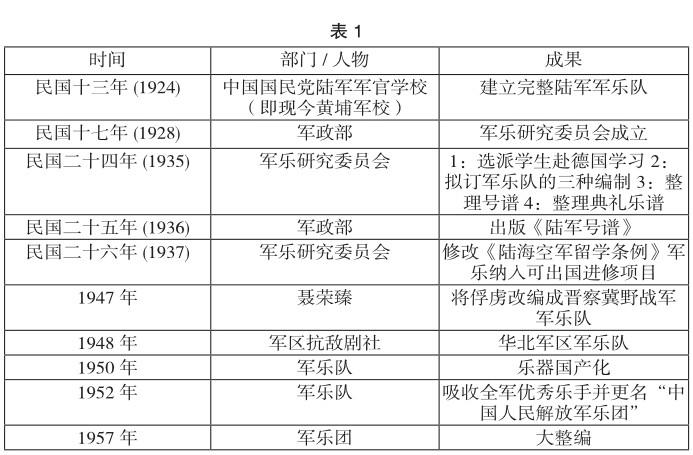

民国时期社会动荡、军阀混战,管乐团又一次与军队紧密联系在了一起。各方政治势力出于鼓舞士气、提升战斗力的需要,都积极发展自己的管乐团,表1是国共双方各自发展乐团的历程节选。

(三)教育发展

新中国成立之后,在“百花齐放,百家争鸣”方针的引领下,音乐教育与其它学科教育一样都有了快速发展。思想解放的浪潮下,中国的西洋管乐艺术团逐渐恢复并迅速发展壮大,如上海交响乐团在1976年正式恢复排练演出,也是在中国最先开始实施“音乐总监制”的乐团。

新时代以来,我国音乐教育进入新的发展阶段,管乐教育的思想性体系化建设不断加强。党的二十大报告强调:“育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

2020年5月28日,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,至此高校课程思政建设全面铺开。音乐教育作为高等教育的重要组成部分,必须牢牢确立“为党育人、为国育才”的教育使命,紧紧围绕党中央的育人思想和育人要求,始终把贯彻落实“立德树人”作为开展教育活动的根本任务。将思政工作贯穿教育教学全过程,坚持价值引领与知识传授相结合,深入挖掘管乐作品中蕴含的世界观、价值观、艺术观和人生观,将思政要素与专业知识有机紧密地融合在一起。

三、榆林学院管乐团简介

(一)发展

榆林学院艺术学院管乐团曾多次参加省、市、学校、企业举办的大型活动。2010年5月参加了“书香榆林”文化艺术周闭幕式的文艺演出; 2013-2023年成功举办近四十场管乐专场音乐会;2016年参加了与延安大学鲁迅艺术学院教学交流音乐;2018年5月到2023年四月组织参与了艺术学院管乐团《高雅艺术进校园》的系列活动,赴高新一中、高新三小等30余所中小学演出,得到多方关注;2018年6月以“助力企业文化,推动校企合作”为主题赴神南实业有限公司成功举办管乐专场音乐会。

(二)积极意义

1.增强地区管乐力量

榆林学院作为榆林市唯一一所本科院校,担负着培养本地区高质量人才的重任,学校每年向社会输送大批各专业的本科毕业生,音乐学专业每年也有百余名学生从这里走向不同的岗位,其中管乐团培养的学生大多走向了中小学或专业培训机构的音乐教师岗,为孩子们从小培养管乐兴趣及爱好打好了基础,极大的锻炼了孩子们相互配合、彼此协作的能力。

2.提升个人身体素质

管乐具有不同于弦乐、键盘等专业的特殊性,不仅需要手指的灵活还需要气息的支撑,现在的孩子们参加体育运动更少,更不用谈生活劳动以及农业劳动,很多同学沉迷于电子世界无法自拔,对待问题缺少持之以恒的耐力与定力,而管乐学习需要大量的时间来练习,这不仅可以帮助他们提升对做事的耐心,对注意力集中也大有助益;另外管乐学习需要较好的肺活量,这在一定程度上弥补了身体锻炼的不足,在管乐的吹奏时气息的吸入与我们正常的呼吸生理活动不同,我们的呼吸是身体机制自发的选择,主要通过一定量的新鲜空气来提升身体内的含氧量,这种活动与我们的眨眼类似,是我们人体无意识的活动,并不需要我们专门训练,而管乐吹奏时的呼吸我们采用胸腹联合式呼吸法,这种呼吸法特点是由纵向的横膈膜拉伸以及横向的胸腔扩大导致了腔体内的容积变大,可储存的空气更多,并且在向外吹气时并不是无方向、无速度、无大小的散漫呼气,而是由横膈膜、肌肉共同协作、完全自我控制的规律吹气,这不仅会加大身体内部的含氧量,还会增大我们的肺活量,实现体质的明显改善。

3.坚决贯彻落实全面育人的方针

在经济、教育、生活都高速发展的当下,培养学生早已不再是之前的单向培养,而是转变为了多元化、全方位的育人过程。一个品德高尚、思想完整的人绝对不止是优异的学习成绩,而是要德智体美劳全方位、有意识、有能力、有经验的新一代学生,音乐教育作为其中重要一环,教学目标一定要适应时代的进步发展,要力求培养理想信念坚定、专业素养过硬、情感表达突出、感性与理性并存的人才。

(三)乐团现状

經过十余年发展后,乐团已初具规模(木管组由萨克斯、单簧管、长笛构成,铜管组由小号、长号、圆号构成,另外还有打击乐组、键盘组。另下辖一个流行组)。但日常学习与排练中还存在一定的问题,距离将音乐教育与技能、艺术实践等融为一体的初衷还有差距,学生对乐器的学习还不够熟练,自身综合素质及演奏技能的提升还不明显。主要存在以下几个问题。

1.声部不足

我校以音乐学专业为主,并非以音乐表演专业为主,所以在学生水平上会存在良莠不齐的情况,相较编制齐全的管乐团最少还缺乏大号、巴松、双簧管等乐器;这限制了同专业的同学交流,让声部的配合意识大大减弱。

2.责任不清晰

大学管乐团的成立不仅仅体现管乐教育的水平,从学生自身来说它也为本校管乐爱好者提供了一个学习平台,为管乐学生提供了一个交流的平台;同时也应该为大学生艺术内涵的多样性以及综合素质的提升起到一定的推动作用,使学生们在学习的同时提升思想品德修养,厚植爱国主义情怀。现在乐团还局限于会吹就代表一切,这从根本上没有实现教书育人中“立德”的要求,并没有将思想高度与演奏水平放在同一个高度,只注重外在形式的”一条腿走路“,没有担负起组建乐团的宣传责任。

3.科学的专业教材较为欠缺

现在市面上教材种类繁杂,很多曲目的选择都是以好听或者符合演奏水平为主,并没有一款既能根据音乐学专业学生水平、又可以兼顾系统性教学的同时将思想路线正确的曲目编纂成册,这极大地影响了课程思政内容在管乐团教学的嵌入,学生们也极易忽略自己除了是演奏员身份以外还有宣传员的身份,不利于良好的音乐思想在整个学校乃至地区流传。

4.师资力量略显薄弱

管乐团因为开始时间短,整体水平还有待提升,因为本校对教师队伍的严格要求,部分达不到教学要求的教师不允许其在一线教学,所以解决教师问题迫在眉睫。

四、解决方案的探索

(一)尝试主修选择时间的改革

因为学生从大二才开始选择主修,所以本科阶段真正学习的时间并不算多,很多同学一开始就选择了其他乐器,但在第一学年依旧要花费大量的时间与精力去练习钢琴或者声乐,这些课程无疑是非常重要的,但对有限的四年时间来说可能会有点浪费。

(二)专场音乐会

本校因为地处陕北革命根据地,所以更加感到思政元素不是一句口号,而是要在教学活动中坚定观察落实。近年来,管乐团为了真正实现与思政元素的融合做了很多方面的尝试,包括同学们之间互相讲述革命历史故事、组织去革命老区参观学习、观看红色电影以及书籍,去博物馆进行了解等等,每次活动结束同学们都感慨颇多,从自身的角度真正感受到了我们革命先辈的不易与壮烈,也切身体会到了现在生活的幸福与来之不易,在老师们的策划下,我们进行了一些列的红色专场音乐会,不仅包含了《东方红》《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》等一系列脍炙人口的歌曲,还融合了陕北的本土文化,例如将极具生活气息的《赶牲灵》也进行了改编,在短时间内将管乐团思想统一起来,并强调了当代大学生应该担负的责任与使命,将理论与实践进行有机融合,不仅提升了同学们在管乐团演奏的水平,还让他们对自己因为什么选择管乐团、做音乐会的意义在哪里有了比较清晰的认识。

五、结语

日渐提升的音乐教育质量不仅对学生更是对教师提出了新的要求,唐代思想家韩愈在《师说》中写道:师者,所以传道,授业,解惑也。授业与解惑可能大多数教师都可以到做,作为高校教师中的一员,如何在自己的教学过程中做到真正的传道是我们应该思考的问题。如何解决好“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”是我们应该持续探索的道路。面对日渐充实壮大的管乐团我们该怎么样迎接新的挑战,培养孩子们正确的人生观、价值观、世界观,树立什么样的思想观念是在教学之外值得老师们去学习与思考的问题。

参考文献:

[1]樊右伟.初探中国军乐的形成与发展[J].北方音乐,2009(8).

[2]段蕊.袁世凯“新建陆军“军乐队研究[D].南京:南京艺术学院,2010.

[3]许聪.思政教育在高校音乐教育中的实践与运用——以贵州民族大学交响管乐团为例[J].艺术评鉴,2023(18).

[4]石利.高校专业课课程思政实施策略研究[J].哈尔滨学院学报,2022(6).

项目基金:本文系榆林学院教学改革项目《课程思政视域下大学管乐合奏课程内涵建设》(项目编号:JG2316)。

作者简介:高孚嘉(1994—),男,博士研究生,榆林学院讲师,研究方向为器乐演奏。