春日雅集兴

刘佳璇

2022年5月2日,浙江农林大学汉服协会的学生们,身穿汉服在校园里参加雅集活动

听琴、吟诵、插花、焚香、品茗、书法、观赏传统戏曲、体验各式各样的非遗文化……如果想在当下的都市生活中寻找到一种能包罗所有雅事、体验中式美学的文化活动,那么可选雅集。

“群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”王羲之笔下的《兰亭集序》,记载了东晋永和九年(公元353年)暮春时节一场文人聚会,后世将这场聚会称为“兰亭雅集”。

近年来,雅集之风渐盛。春季草长莺飞,也正是举办雅集、诗会等文化活动的高峰期。相比于古人,今人举办的雅集样式更加多元,雅集所发挥的作用,也不局限于文化精英的自娱自乐,但古今不变的,是其中传承的文脉密码。

多元复兴传文脉

雅集,是指古代文人雅士聚集一处,进行与文学和艺术相关的休闲游艺。他们往往在天气适宜的时节聚于山水园林中,吟诗、品茶、饮酒、赏花、听琴,并留下诗文书画。

如今的雅集比古典意义上的更宽泛,涵盖琴棋书画、茶酒香花、太极武术、中医、昆曲、诗文等传统雅文化元素。和古代只能为文化精英所享受的雅集不同,当代雅集具有群众性、开放性的特点。

和古代只能为文化精英所享受的雅集不同,当代雅集具有群众性、开放性的特点。

例如,自2020年起,西泠印社举办的秋季雅集,除了学术讨论集会之外,还连续推出面向社会大众的“守正创新——走进西泠印社社员(60-70岁)新作展”“西泠印社社员(50-60岁)新作展”等。

2021年3月花朝节,在福州西湖公园举办的“流觞诗会”和汉服雅集,则为公众普及了清朝时期福建八闽文人雅集中流行的“诗钟”活动。这类文化雅集为官方组织,已经成为当下群众文化活动的一种形式。

当代雅集呈现出更多元的特点。从举办主体来看,既有民间文化团体、民营企业组织的兼具文化普及和商业目的的雅集,也有官方组织的、以传承文化为目的的公益性雅集。

2024年清明假期,无锡薛福成故居西花园举办的“园林春之声”雅集活动,向公众展示中式插花的韵味;在成都宽窄巷子,“宽窄雅集·踏春问茶”则将传统雅集与成都的休闲文化、饮茶文化结合起来。

在具备深厚江南文化积淀和士人雅集传统的浙江,当代文化雅集活动已经成为一种当地政府重点关注和推动的文旅消费业态。

据悉,为全面贯彻实施文旅深度融合工程,不断丰富文化和旅游新产品与新业态供给,浙江正在培育一批主题性文化雅集,探索形成主题性雅集活动的基本模式。2023年12月,浙江省文旅厅公布了浙江省文化雅集试点培育项目名单,确定了42 个项目为文化雅集试点培育项目。

值得一提的是,雅集也成为了中国文化海外传播的新形式。2024年4月3日,荣宝斋广州有限公司举办了“花朝雅集”传统文化国际交流活动,现场安排了非遗展演和体验活动。开幕当天,来自16个国家的驻穗领事官员及其家属莅临现场,近距离感受中国传统艺术与非遗之美。

而在2023年5月21日“国际茶日”前后,为以茶为媒加强文明友好对话,推动文明交流互鉴,中国文化和旅游部联动国际组织、中国驻外使领馆以及海外中国文化中心、驻外旅游办事处,也在全球举办了“茶和天下”雅集活动。

雅集在中国有着约1800年的历史,但在20世纪一度式微。

20世纪初,文人举办的雅集活动仍有零星出现。例如,1904年在杭州西湖成立的西泠印社便在1913年春举办过与会者达数百人的雅集活动;1920年,青年梅兰芳在赴上海演出期间,与况周颐、吴昌硕、沈曾植、陈三立等文化名人也共同举办过香南雅集。

不过,20世纪上半叶中国正经历剧烈变革,面对民族危亡,雅集显然也成为一种不合时宜的“附庸风雅”之事,因而中断。

近年来,雅集被赋予了新的时代色彩,成为传承与传播中国优秀传统文化的载体并由此复兴。

从贵族宴饮到风雅之约

雅集之滥觞起于魏晋。汉献帝建安时期,曹操据守邺城,以曹氏父子和建安七子为核心的文人集团云集邺下。在曹氏父子尤其是曹丕的召集下,他们经常集宴云游、赋诗叙怀,后世将之称为“邺下雅集”。

曹魏的统治者通过与文士的交往显示其政治号召力。曹丕《与吴质书》中所写“昔日游处,行则连舆,止则接席,何曾须臾相失”,记述的正是邺下雅集的頻繁与热闹。

实际上,由帝王或贵族召集的宴饮游艺,最早可以追溯到先秦那些带有礼仪色彩的宴会,但到邺下雅集才呈现出文学交流的“雅”,而相比于后世的雅集,邺下雅集政治色彩又更浓厚。

到两晋时期,雅集之风更甚,并显示出平等交流的特征。一方面,兼具政治身份与文人身份的门阀士族成为社会新兴阶层,他们具有举办雅集的经济实力和时间;另一方面,两汉经学的崩塌与社会政治的动荡,使这些士族将目光从经业转向文学、清谈,他们需要在交流中寻找精神困境的出口。

《世说新语》中就记载了西晋名士洛水戏、渡江名士新亭饮宴、王导府上清谈会、桓温三月三诗会等50余次雅集。著名的“兰亭雅集”则发生于东晋,42名东晋名士出现在这次有趣的集会上,不仅琅琊王氏、颍川庾氏、陈郡谢氏、龙亢桓氏四大门阀士族家庭均有人士出席,举办地点会稽山阴也体现出当时南北士族的融合与对江南地区的开发。

文人雅集在后世发展中逐渐确定基本范式。唐朝时,出现了留下王勃辞赋名篇《滕王阁序》的滕王阁雅集,以及白居易和胡杲、吉旼等九老组织的“香山雅集”。

到北宋年间,雅集已成为文人会聚、赋诗唱和的“风雅之约”。宋神宗年间的驸马王诜酷爱诗文、精通绘画,经常在自己的宅邸西园举办文人聚会。元丰初年(公元1078年),在王诜召集下,苏轼、苏辙、黄庭坚、米芾、秦观等16人举办了一场盛大的集会,被称为“西园雅集”。

后世又出现元代“玉山雅集”、明代“杏园雅集”等。随着这些集会中文人比例、诗文数量的骤增,雅集已经成为以文学创作为核心,兼具风雅性、交谊性、随意性和休闲性的文人自发活动。

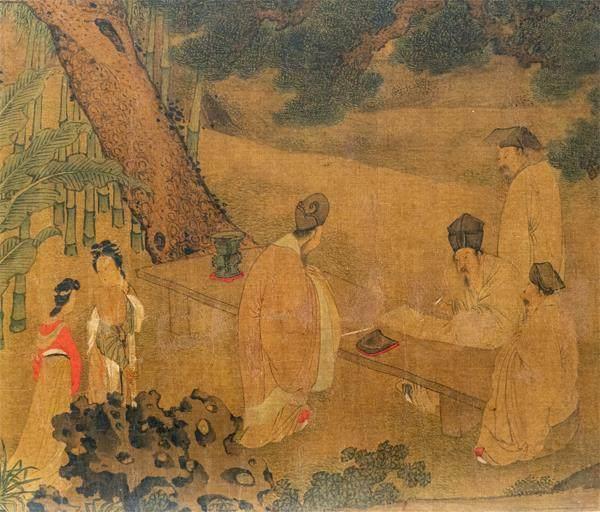

西园雅集图卷

寄情诗酒茶花

作为古代“有闲阶级”,文人雅士们会在雅集上举办各种具有雅趣的活动。

《兰亭集序》中记载的“曲水流觞”便是一例。“曲水流觞”与一种源自周朝的古老习俗有关——三月三“上巳修禊”。修禊原是一种祈福消灾的仪式,相传先民会在每年农历三月三日的上巳节到水边沐浴,洗濯上一年的风邪。两晋时期,这一时令民俗又与文人雅士喜爱的诗文和美酒结合起来,演变为“曲水流觞”。

在历代雅集中,游山玩水、诗酒唱和、书画遣兴、文艺品鉴、品茗听琴,是文人们的主要活动。

在这些活动中,美酒和诗歌是最为重要的组成部分,文人们经常即兴唱和、创作诗文,没能创作成篇的人往往要罚酒三杯。这种以诗酒为核心的雅集传统,与魏晋时期文人们抱负难酬、需要借酒浇胸中块垒的境遇有关。但到后世,饮酒与文学创作的结合更加深入,饮酒赋诗在雅集上已是约定俗成。

雅集将以文会友、切磋文艺、娱乐性灵作为基本目的,因此具有随意随性的氛围。在雅集上,人们也可以三五成群,有的品茶、有的吟诗、有的说经、有的抚琴、有的鉴赏书画。在《西园雅集图》中,到场的16位文人被分成几组,在园林中,他们或挥毫泼墨、或吟诗作赋、或抚琴高歌、或打坐参禅,各得其乐。

宋朝时期,焚香、点茶、挂画、插花是文人日常生活里必不可少的四件雅事,也是雅集中的装点。北宋张邦基在《墨庄漫录》中记载:“西京(今洛阳)牡丹闻于天下,花盛时,太守作万花会。宴集之所,以花为屏障,至梁、栋、柱、拱,悉以竹筒储水,簪花钉挂,举目皆花。”

宋以后的文人雅集类活动组织,最为常见的形式是以琴棋书画为媒介。到了明朝,社会生活更倾向于休闲化和娱情化,除了诗画相酬、赏鉴文房,还增加了观演戏曲,并更加追求山水园林之乐。从雅集举办的时间上看,明清时以诗文活动为核心的诗社雅集往往“或十日一会,或月一寻盟”,但也有固定时令的修禊雅集、消夏雅集、消寒雅集。

从古代文士们的诗酒游乐,到如今容纳文化普及性与都市消费性的新场景,无论古今,中国人在雅集中追求风雅、抒怀性灵的内核始终未曾改變,它其中承载的文化内核,仍在随着时代变迁不断丰富。