塔可:给流动的时间做一个切片

汤骁辉

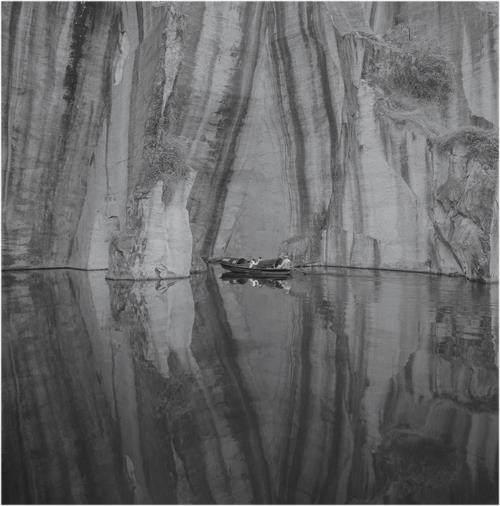

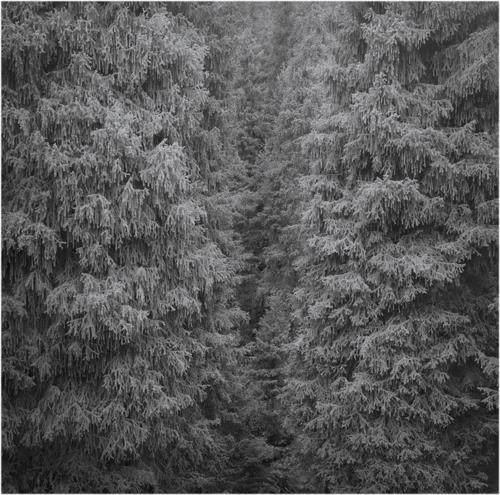

选自《洞天福地之魏万行旅》系列。塔可 摄

塔可曾先后就讀于中国中央美术学院和美国罗彻斯特理工学院。他被戏称为“古墓派摄影师”,其作品根植于古典文本,关注遗迹探寻与记忆重塑。除了受到西方现代艺术理论与中国古典水墨诗画的双重熏陶,塔可亦倾慕先驱摄影师庄学本的摄影实践。塔可对于古老文明的摄影追踪与记录,也大多与田野调查及文献研究密不可分。

《洞天福地》系列是塔可用五年时间,基于道家思想文化“洞天福地”概念所进行的调查与走访;他以《诗经》为创作背景的系列作品《诗山河考》则同样花费了近五年的时间,以研读与考据为基础,走访并拍摄了这部古老歌谣中所提及的地点;《坠简》系列的主题源自罗振玉与王国维的著作《流沙坠简》,这本书是对于斯坦因在西北考察时候搜集的简牍文书的考证,塔可以河西走廊的古代地理名词为线索,考察寻访了这一条繁盛千载的古道与遗迹。

基本上,长时间的文献阅读与整理,并搭配实地考察与走访,是塔可进行摄影实践的“规定动作”。但区别于人类学家或文学研究者的是,摄影于他而言并非仅仅是对当下和文本的记录、翻译与阐释,而更像是一把通往过去、连接不同时空世界的钥匙。

选自《洞天福地之魏万行旅》系列。塔可 摄

你为什么对历史遗迹充满兴趣?在这么多年的创作中,你探访的聚焦点是否发生过变化?

塔可:我的拍摄主题其实一直来自古典文本。个人兴趣也一直在历史文本或者某些古代的人、事、物上,对现实通常缺乏一探究竟的兴趣。我的第一个系列的创作是从2009年开始的,一直持续到2013年,大概四五年的时间,考察拍摄了《诗经》当中所提到过的一些地域,像是山川、河流、遗址、都城,等等。

《诗经》跟其他的先秦古籍不一样的是,它有比较大的篇幅记录当时平民们的生活,甚至是来自当时百姓们的创作。这就让《诗经》读起来很有一种亲切感,能被诗中所传达出的安宁平静、活泼生动、孤独落寞的情绪所感染,会让人不由自主地幻想,诞生出如此美妙诗歌的土地,当时是什么样子,而两千年过去了,如今又是什么样子。于是,我就决定去这些地方走走,去体会一下,是否还有一丝丝从千年之前的《诗经》中所遗留下来的气息,《诗山河考》就是这样诞生了。非常自然地,之后的几个项目也是沿着这个脉络,根据历史文本来展开了。

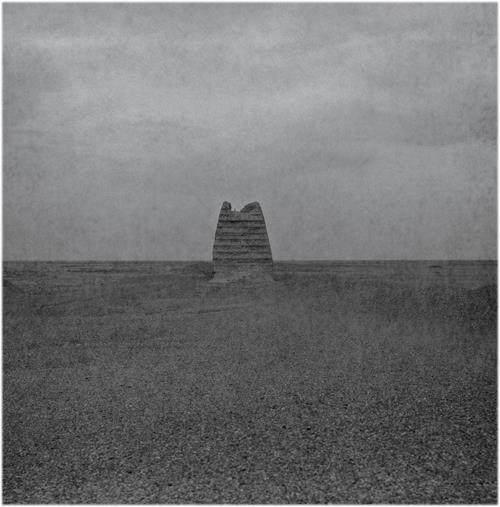

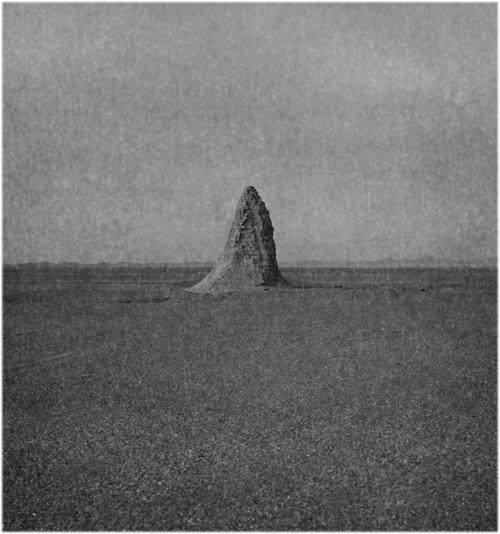

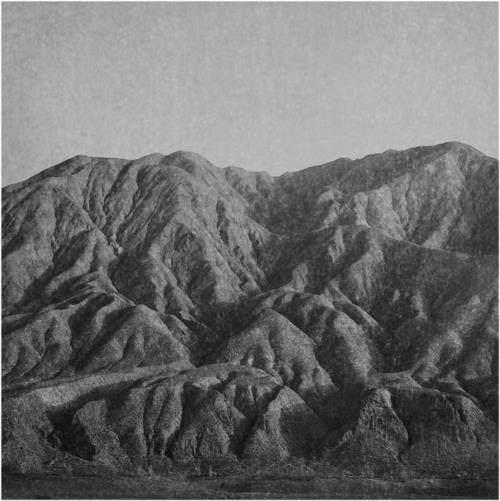

选自《坠简》系列。塔可 摄

选自《坠简》系列。塔可 摄

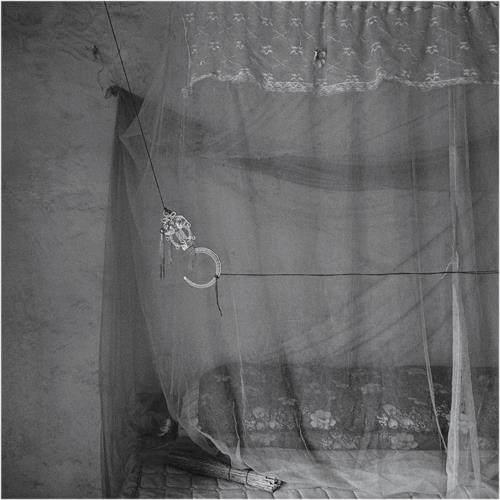

选自《诗山河考》系列。塔可 摄

在你的摄影中,文本和文化与摄影和图像之间的关系是什么?

塔可:我一直也在思考一个类似的问题,就是古代文化的魂魄留存。这听上去像迷信,但这个东西恰恰在摄影术诞生以后变得挺主流的,不少国家的艺术工作者都在做类似的事情。

发生过某件事的土地,是不是能承载发生了这件事的那些所有的回忆?其实过去既是无形的,却又随处可见,所有在土地上留存的细节,都是一股塑造我们的视觉和感官的力量。风景及对它的各种描述正待我们去重新塑造和诠释。“过去”并没有消失,它们只是无形,但所有现存的景物,都在提示着它们的存在。对我来说,摄影就是指出这些痕迹的最好手段。

如果没有相关的文本和文化知识,比如没有深入研究过这些古典文本的观众可以从哪些角度来理解你的创作?

塔可:塔可夫斯基觉得观众在观看他电影的时候,感受与直觉的重要性要远胜于理论与解读。观看影像也是同样的道理,摄影可以做到我们肉眼所做不到的事,给流动的时间做一个切片,用现在来书写所消失的历史痕迹。这个切片,会启发观者对于曾经在这片荒野上发生过的事物,产生独特的想象。我在想这种想象是完全个体化的吗?还是对于有类似文化背景的人群,有一定的共通性?可能这个问题要问荣格。

选自《诗山河考》系列。塔可 摄

选自《诗山河考》系列。塔可 摄

选自《诗山河考》系列。塔可 摄

你的影像画面基本都保持着一种中立而克制的灰度,并未强调浓烈的黑白反差,这样处理是有什么特殊的用意吗?

塔可:这种美学方面的选择一方面来自我的审美偏好与性格:我本身就是一个比较怀旧,性格也比较理性温和的人。另一方面来自《诗山河考》:当我成年后,在异国他乡重新读到中国两千多年前的诗歌时,我既能感受到对自己已经过去的童年的怀念,也能体会到这些古诗中蕴含着的那些古老的,已经失落的文明。所以我在呈现这个项目的时候故意选择了一种低反差的影调。我希望这些作品在欣赏时,能比较含蓄地给人一种在阅读尘封多年的旧档案照片的感觉。

摄影对你来说是一种既可接触外在世界、又可自由独立完成的实践。你是如何理解创作的“自由”?你在创作中又如何实现视觉自由的最大化?

塔可:我最近的项目在寻访那些中国文明最早的祭祀遗址,早到甚至都还没有“中国”这个概念。有一年中秋的晚上,我在一座几千年前的先民们祭祀月亮的山上等了几个小时,等待月亮爬到山顶。在这个过程中,我忽然觉得这个山顶的环境,像极了我在纽约家旁边公园的小山,甚至连树木都一样。

我忽然意识到,这些中国人几千年前祭祀的主体元素,好像在全世界都可以找到,比如“太阳”“月亮”“天空”“大地”,甚至“四季的交替”。所以,我相信人类的思想与文明,共性远远大过于分歧,感受到每个“个体”思想的独立存在,冲破一切理论与概念的枷锁,这便是直面“自然”与感受,带来的“自由”。

选自《坠简》系列。塔可 摄

選自《坠简》系列。塔可 摄

“时间”在你的作品中是一个不可忽略的元素。流逝与永恒,你更想通过镜头定格哪个方面?

塔可:这几年我才意识到,我在拍摄时,一直在尝试捕捉一个瞬间,就是让观者模糊掉“历史”与“当下”的那个瞬间。摄影有着跨越不同时间与空间,搭建起“桥梁”的能力。古代与现代在一张照片中相逢了,它们彼此对话,互相叠加,如同回声,让观看的人有短暂的恍惚。就像是黄昏时候在乡间小路开车,车窗外的风景都在微妙的熟悉与陌生之中切换,但光线黯淡一点,感受就完全不同。这种微妙,很让我着迷。