《浣溪沙·咏橘》文本中感官意象图像分析

刘梦竹

(中国美术学院,浙江杭州 311199)

诗画本同体,《浣溪沙·咏橘》为苏轼悠然之境所做“以食抒情”的词,其“意”与“妙”描写契合读者对橘这一物体所发射出开的“可见形象”或“感觉形式”①,可见“诗中有画,画中有诗”。②

饮食之味本就是一种极难言喻的多感体验,《吕氏春秋》③本味篇提到:“鼎中之变,精妙之微纤,口弗能言,志弗能喻。”与其他主题的诗词不同,饮食诗歌不仅包含着细腻且灵动的味觉体验,而且它的意境由五感以及心理状态相互连贯的意象描述所构成。这种感悟与图像审美趣味是相通的。于观者而言,其妙在顷刻唤醒脑海中对于橘形象的感觉数据。这种精神形象与现实图画之间存在一种可解读的“空间”,也就是从感官的角度来诠释诗文意象。从图像学角度来看④,采用构成法对“意象空间”进行拆解和重构,并加入感官意象图释,以呈现主体的能动性。当今互联网语境下,饮食内容通常以图文相伴呈现,因此图文之间的关系愈发紧密。文本和图像的交互感研究为社交互动和情感解读提供了研究价值。⑤

本文首先对比探讨记景诗与记情诗在感官意象表达方面的差异,并分析了文本与图像之间交互感所产生的意象空间。其次,针对宋代精通饮食的文人代表苏轼所作《浣溪沙·咏橘》一文,对其进行解构与元素提取,以探究其如何通过图释表达建立立体感官意境。

一、饮食诗中的感官意象

意象是客观事物在艺术家心中转化成的艺术形象⑥,感官意象则是从不同角度获得的感觉体验的形象,如听觉、视觉、嗅觉、触觉、味觉等。饮食诗文表达的精神旨意包含更丰富的感知数据,常通过隐喻的形式体现。

苏轼《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》中上阙首两句“细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。”的“作晓寒”“媚晴滩”以触觉角度描绘微寒的天气,表现豪气、乐观。第三句“入淮清洛渐漫漫”描绘眼前之景,宽广无际。下阕“雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘”描绘茶的色泽与菜蔬的样式,皆从视觉角度对景物进行描绘。末句“人间有味是清欢”提到茶味,实则喻心境。作为一首记景诗,诗文主要通过视觉和触觉来描绘景象,但更注重以景抒情,而非重视五感及心理的多层次应用。

相较于前文,饮食诗文《浣溪沙·咏橘》中使用的文笔呈现出更加渐进、连贯的感官意境。“新苞绿叶照林光。竹篱茅舍出青黄。”一句以绿叶、青黄的视觉意象表现新生命诞生的初春色调,以佳景衬托品橘的酣爽,形成清新爽朗的词风。“香雾噀人惊半破,清泉流齿怯初尝。吴姬三日手犹香。”以噀人的触觉意象与清泉,折映出清神与喜人。借助嗅觉意象“香雾、手犹香”,让读者感受到橘香的自然流淌,仿若橘味在口中散开,令人回味。同时诗文也具有“惊半破、怯初尝”对物象心理感觉反映的描写。在感官意象层次上包含视、触、嗅、味及心理感受。饮食诗更加注重描绘感官的多层次和丰富性,以更好地传达诗人的情感和思想。

二、诗文元素提取

诗人在创作诗文时的精神形象会直接影响诗文结构的选择。为了解读诗文结构,引用了程抱一先生在《中国诗画语言研究》⑦中的分析方法。将文本拆解为词汇句法层、格律层与象征层以此解构多维度的感官要素。在词汇语法层面上,虚词和实词的相互作用构成了文本中微妙空间变化的核心。在格律层面上,声调对位和律诗的工整对仗虽然不应被轻视,但在词文分析中也需要暂时搁置。在象征层面上,隐喻意象构成了诗文中客观物象和主体情感的关联性,同时也为读者提供了更多的解读间隙。通过对应《浣溪沙·咏橘》诗文的形式格律,我们可以寻找行文规律,提取感官意象。

将诗文的词汇进行拆解,分成实词和虚词。实词包括名词、行为动词和性质动词,而虚词包括人称代词、介词、比较词和助词等。虚词常充当诗文空间中的“空”的维度,赋予诗文韵律之美。时间状语通常是通过动词时态和动词连接,将不同的时间或虚实并置,以探索时间的模糊性。

在《浣溪沙·咏橘》中“菊暗荷枯一夜霜。新苞绿叶照林光。竹篱茅舍出青黄。香雾噀人惊半破,清泉流齿怯初尝。吴姬三日手犹香。”可以拆解为:

菊暗(性质动词)荷枯(性质动词)一夜(时间)霜(名词句段)。

新苞绿叶(名词句段)照(动词)林光(性质动词)。

竹篱茅舍(名词句段)出(动词)青黄(性质动词)。

香雾(名词句段)噀人(动词)惊半破(性质动词),

清泉(名词句段)流齿怯初尝(动词)。

吴姬三日(时间)手犹香(性质动词)。

若虚词省略并提取实词,可将其分为物质描述词和精神描述词。物质描述词包括客观物象和时间,而精神描述词则包括感官元素和情感元素。即归类为:

物质描述词:物象【菊暗、荷枯、新苞、绿叶、霜】、时间【一夜、噀人、三日】;

精神描述词:情感元素【惊半破、怯初尝】、感官元素【一夜霜(感受)、林光(视觉)、香雾(嗅觉)、清泉流齿(味觉)、手犹香】

以上提取出的意象来自词文结构,但除了表面的词文结构之外,仍存在意象的解读空间,所谓“象外之象,味外之指,韵外之致”⑧。从天地人关系的角度对诗文进一步解读,王夫之提出了“情景”的概念,即“情”与“景”(意象)相互激发、相互补充与替换,在结合诗人的情感之后,可以进一步解读诗文。

《浣溪沙·咏橘》通过隐喻中的物象来阐释“情”。“菊暗荷枯一夜霜”中残菊、枯荷和霜三物象构成萧瑟荒凉之景,并带有沉郁和孤寂的情感。次句“新苞绿叶照林光。竹篱茅舍出青黄”则通过新生和初阳的暗示,将情感由低沉转向积极。“香雾噀人惊半破,清泉流齿怯初尝。”中“惊”与“怯”直抒对橘味的喜爱。最后一句则运用典故来延续橘香的意境,并表达作者对品橘体验的赞美之情。

“情景”概念中,“景”这个字代表着中国传统的空间观念。王维所说“诗中有画,画中有诗”实际表达了诗文与图像共通的空间意识中的“以大观小”,即以全面的节奏组织各部分要素。《浣溪沙·咏橘》中的空间表现依然遵循着这一节奏化原则。⑨

“菊暗荷枯一夜霜。新苞绿叶照林光,竹篱茅舍出青黄。”

此处“竹篱茅舍出青黄”将远景的“青黄”橘树、橘子与身处的近景“竹篱茅舍”并置,呈现了传统中国诗画中“移远及近”的观看方式,显露远景和近景在平面化的空间中铺开的画境。前两句及其具有这一画韵,描绘了残花寒霜和绿叶林光各自的景象,但在诗文中,诗人不出门户,却将这些景象放在同一画框中,通过剪裁天地以自我为主体,实现了苏轼所描述的“从远处看深邃,从深处看近处”的流动视角。而后两句则对前三句的视角进行了较大的转换。

“香雾噀人惊半破,清泉流齿怯初尝。”

纵观全诗,节奏化观看贯穿全文。前三句话展现了宏观的自然景观,后两句则通过“香雾”和“流齿”等细微形象展示了深层次的内涵。这种“一虚一实”的观照方式非常精妙,实现了物质和精神的相呼应。同时,诗文中的“情”与“景”的对应关系也展现了时间与空间的关系,为图像产出提供了有价值的线索。

三、图像产出

感官意象之于图像可拟作是情感与视觉再现的关系。从感官意象到视觉图像的过程可以挖掘转瞬即逝的情感。探索诗人内心世界和瞬间体验,使用自然语言分析法可以实现转换路径,从而对瞬间体验图像化的设计研究有借鉴意义。

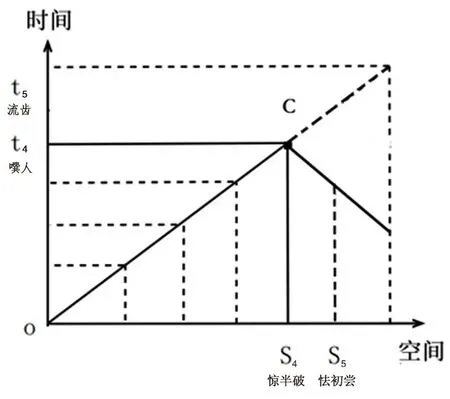

在进行意象转换之前,需要对提取的元素进行分类,即“物质”和“精神”。在中国绘画图像中,具有选择决定性顷间和象征性顷间的传统。因此,对饮食诗文的顷间结构⑩进行分析是文图转换的前提。但是,与图像顷间的(11)选择不同,《浣溪沙·咏橘》并不是一段故事的图像化,而是短暂瞬间的情感递进。(见图1)

图1 《浣溪沙·咏橘》顷间结构:意象与情感相关关系

《浣溪沙·咏橘》文本中“一夜霜”的时间(T1)描述对叙事初略定位在薄霜的清晨,“菊暗”“荷枯”在首句以哀景先抑为情感的发展留出了空间,这是全文情感曲线的最低点。次句“照林光”(T2)相对于首句推移了时间,“新苞”“绿叶”积极精神形象出现,情感与时间的关系向正相关发展。“出(于)青黄”(T3)回到了宏观的视角弱化时间次序与情感的关联,以蒙太奇手法将视角推移从时间的线性中割离,形成精神形象的真空。下一幕正是诗文情感高潮的开始,清晨睡意的乏困氛围酝酿正浓,顷刻“香雾噀人”(T4)时间停留在短暂嗅觉激发的瞬间,情感上达到顶峰进入全诗的顷间时刻,“香雾”的放大化的特写与“噀人”强烈指向性的动态大且生动,给予强烈的感官印象与情感,达到最具孕育性的瞬间(C)。“清泉流齿”(T5)同样展示一个时刻,但在情感级别稍弱于(T4),在品橘的过程中嗅觉往往是最先品尝到橘味的感官,嗅觉与视觉先至,味觉将品橘瞬间的情感延续但却已过高峰。顷间结构分析的结果将为图像转换瞬间的选择提供依据。

除了情感层次外,精神意象元素在特定语境下排布,构成了意境表达中的象征。这些元素通过文本词汇在所处时代的释义,实现了从抽象形象到具象形象的路径连接。因此,针对《浣溪沙·咏橘》的文本精神意象进行梳理,以便于将其元素图像化地排列布局。

精神意象构成图像形象的氛围与基调,物质意象选取顷间结构分析中的“香雾噀人惊半破,清泉流齿法初尝”(S4、S5)作为物质构成,因此“青黄、香雾、清泉、林光”的权重更大构成画面主要元素。

抽象元素进而需在传统观照法的流动节奏化原则下转化为画的具象构成。空间的虚与物体的实、画面构成的明与暗其节奏韵律应当遵循诗文观看的韵律。在画面上应当遵循传统的散点透视法,所描绘物象皆布局于画面平面中。其次物象排布次序与视线的观看引导应当相对应。借由华琳所提出中国传统空间构成的“三远法”中“推”的动力学法构建视线引导合理的构图方式,即将诗文中首句“残花枯荷”作为高远,置于画布顶部作为首先观看的景,“绿叶林光”次之,布局其后由高转深。“竹舍青黄”远观橘树居于画布中段,橘子初次登场由深转近。而铺垫之后“香雾”“清泉”构成平远,挽留视线,三远成画构成平面空间节奏从上而下婉转曲折,使视线流连。

图像转化将使用Midjourney作为文字到图像的转化工具。通过自然语言转化的方式,Midjourney具备更强的可控性和稳定性。通过文学描述和设计学描述解构意象,可以减少个体主观经验转换方式中产生的偏差值。实践中,将对比不同描述组合产生的转换结果。

中国传统美学中的意象与图像学中的形象是相通的,前者是客观事物的主观印象,后者是一个内在的原始感觉,同时存在于诗文与图像中。对于图像而言,图像意象是一个不可见的世界,即存在于可见的图像形式中的一个不可见的精神空间,而解读精神空间是诗文与图像转化的方法。

饮食诗文中特别是宋代诗人热衷于饮食文化,写食材、叙过程、谈感受记述展示食事内容,可品可感的对象使得感官意象在其中成为重要的反映方式形成独特的文风。感官意象并非独立分支,而是从心灵感觉和五感的维度对意象的重新划分,在饮食形象再现的过程中处于中介位置,即“食物——感官感受——感官意象——符号(诗文与图像)”。如图像学的形象图谱可以将感官意象所属的感知形象介于图像与词语之间,呈现出可见的形状稳定性和不可见的隐喻。

四、结语

在《诗论》(12)中“诗人和画家都认为他们的行当就是从物的外表撷取物的相像性”诗文同图像总具有相似的目的。本文将诗文本转化为以多感官维度为导向的图像,引导观者逐渐从以视觉为主导的意象中抽离出来,让其进入更多维的感官意境中。这种图像分析方法可以帮助我们理解图文交互产生的意象。通过《浣溪沙·咏橘》文本的图释重塑方法,消解时空阻隔,为其词作呈现当下食味之美的意境体验。图像分析方法在解读图文之间的感官意象空间方面扮演着重要角色,正是由此产生了以感官意象交互所生产的审美之妙。

注释:

①DE ANIMA II.12.424A;TRANS.W.S.HETT [M].Cambridge: Harvard University Press,1957,137.

②(宋)苏轼.书摩诘《蓝田烟雨图》[M].北宋.

③吕不韦.吕氏春秋:卷十四本味篇[M].商务印书馆,2015.

④(美)米歇尔 (Mitchell,W.J.T.).图像学[M].北京:北京大学出版社,2012.

⑤黄敏,张佳薇,孙蓝蝶.《楚辞·九歌》文字意象的图像化研究及设计应用[J].包装工程,2022,43(12):392-402.

⑥宗白华.美学与意境[M].北京:人民出版社,2014.

⑦程抱一.中国诗画语言研究[M].江苏:凤凰出版传媒集团,2006.

⑧唐·司空图《二十四诗品》:“象外之象,味外之指,韵外之致”.

⑨宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.

⑩李彦峰.中国美术史中的语图关系研究[M].北京:人民出版社,2014.

(11)陈瞻.视觉设计中图像的叙事性象征[J].包装工程,2012,33(24):29-31.

(12)朱光潜.诗论[M].北京:北京出版社,2016.