新农科背景下植物生产类专业新型人才培养体系改革研究

张欢 李倩 魏学军

摘要在新农科建设背景下,植物生产类专业落实立德树人根本任务,为高质量实现“藏粮于地,藏粮于技”的战略目标,全力改革优化人才培养体系。围绕“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”的主旨思路,以立德树人为核心引领,探索构建适应新农科建设需要的“1+3+3”植物生产类专业新型人才培养体系,培养“懂农业、爱农村、爱农民”的现代高素质农业人才,为乡村振兴战略提供人才动力与科技支撑。

关键词植物生产类;新农科;新型人才;培养体系改革

中图分类号S01 文献标识码A 文章编号05176611(2024)07028003

doi:10.3969/j.issn.05176611.2024.07.065

Research on the Reform of New Talent Training System for Plant Production Specialties Under the Background of New Agricultural Science—A Case Study of Hebei University of Engineering

ZHANG Huan, LI Qian, WEI Xue-jun

(College of Landscape and Ecological Engineering, Hebei University of Engineering, Handan, Hebei 056038)

AbstractUnder the background of the construction of new agricultural science, the plant production specialties had implemented the fundamental task of strengthening morality and cultivating people, and made every effort to reform and optimize the training system to achieve the strategic goal of “storing grain in the land and storing grain in technology” with high quality. Centering on the theme of “what kind of people to cultivate, how to cultivate people and for whom to cultivate people”, and focusing on meeting the needs of new agricultural science construction, exploration and construction were carried out with the core guidance of molding high morals and cultivating talents to build the new training system with “1+3+3” model, excellent talents who “understand agriculture, love rural areas and love farmers” were cultivated. These methods provided talent power and scientific technological support for the rural revitalization strategy.

Key wordsPlant production specialties;New agricultural science;New-type talent;Reform of training system

在新農科建设背景下,面对农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新要求,面对乡村振兴战略和农业农村现代化建设的时代需求,农林高等教育系统在人才培养工作中面临着一系列新问题与新挑战。作为农林高等教育人才培养的核心“阵地”,植物生产类专业人才培养体系的建设与优化,将为缓解新型农林人才培养压力,解决传统农林教育在新农科建设背景下面临的问题与挑战提供重要支撑。植物生产类专业隶属于农学学科门类,共涵盖普通本科专业6个、特设专业5个,各专业之间关联密切,同时差异明显[1]。在新型人才培养体系构建过程中,以立德树人根本任务为核心引领,统筹规划高校涉农专业人才培养模式改革与探索,为“三农”事业高质量发展培养更多知农爱农新型高素质农业人才将是今后植物生产类专业人才培养工作的主攻方向。

1新农科建设背景

随着经济全球化程度的不断加深,日益变化的国际农产品供给格局为我国农业生产体系带来一系列新压力。新冠疫情的全球肆虐与俄乌冲突的爆发对全球粮食供给格局的稳定造成了严重的冲击,让国民更加清醒地认识到提升粮食自给能力的重要性。国家实施“藏粮于地,藏粮于技”战略,为解决好端稳端牢14亿人口饭碗的问题做出了战略性解答。在国际粮食供给格局改变,生产资料价格日益升高,耕地、淡水等资源约束加剧的情况下,维持粮食生产稳定,实现持续性高产,保障国家粮食安全还存在诸多挑战。习近平总书记在2019年9月5日给全国涉农高校书记校长和专家代表回信,高度肯定了涉农高校为新中国70年“三农”事业发展做出的贡献,要求涉农高校继续以立德树人为根本,以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才[2]。农业系统创新与发展靠先进科学技术,科学技术发展核心动力是人才。习近平总书记的回信精神为我国涉农高校人才培养工作指明了前进方向。

“新农科”是农林高等教育人才培养思路的一个全方位革新,是农林人才培养体系在落实供给侧结构改革与提升农业人才培养质量过程中对人才培养模式的进一步升级。2019年6月,《安吉共识——中国新农科建设宣言》正式发布,对新农科建设做出了总体部署,明确了新农科建设所面对的四大发展任务,提出了新农科建设的3条路径,规划了培养创新型、复合应用型与实用技能型农林人才新模式,打造卓越农林人才教育培养计划升级版[3]。2019年9月,教育部提出新农科建设北大仓行动,推出了新农科建设的八大新措施,将新型人才培养行动作为首要任务部署,着力培养创新型、复合型、应用型知农爱农人才[4]。2019年12月,新农科建设“北京指南”发布,从专业结构、培养模式、质量提升与体系发展4个角度对全面建设发展新农科、深化高等农林教育的人才培养环节改革工作提出了更为具体的方案,为新农科人才培养全局规划了发展蓝图[5]。新农科“三部曲”的稳步推进为我国高等农林教育人才培养体系改革创新吹响了冲锋号。

2涉农专业人才培养体系研究现状

刘雅婷等[6]在分析云南农业大学植物生产类专业人才培养现状基础上,创建彰显学生个性,提升实践动手能力、创新创业能力,以科研促教学的多元化人才培养模式。中国农业大学校长孙其信教授[7]指出新农科人才培养过程中要以耕读教育为重要抓手,强化知农爱农情怀教育,实现科学与人文融合、通识与专业融合、思政与育人融合。张华等[8]提出在“三全育人”理论指导下,推进“第二课堂”在综合实践过程中提升学生核心素养的育人效力。汪明义等[9]提出地方高校从人才培养目标、教育理念、教学制度、培养模式、教学评价5个方面提升教学工作质量,构建“五维”型高质量人才培养体系。梁微[10]提出打造“研创并举”一流课程,组建“双师双能”教师队伍,做实“全程互动”协同育人。侯永侠等[11]基于农业农村发展对新型农业人才的要求,整合线上课程资源,强化线下实验课与实践课教学,构建混合式教学模式。以上研究从学生素质培养、教育方法与教学目标、第二课堂建设与师资队伍建设等多个角度针对新农科背景下农业人才培养模式展开研究,对人才培养体系的改革与质量提升提供了丰富的理论参考。

3新型人才培养体系构建与路径探索

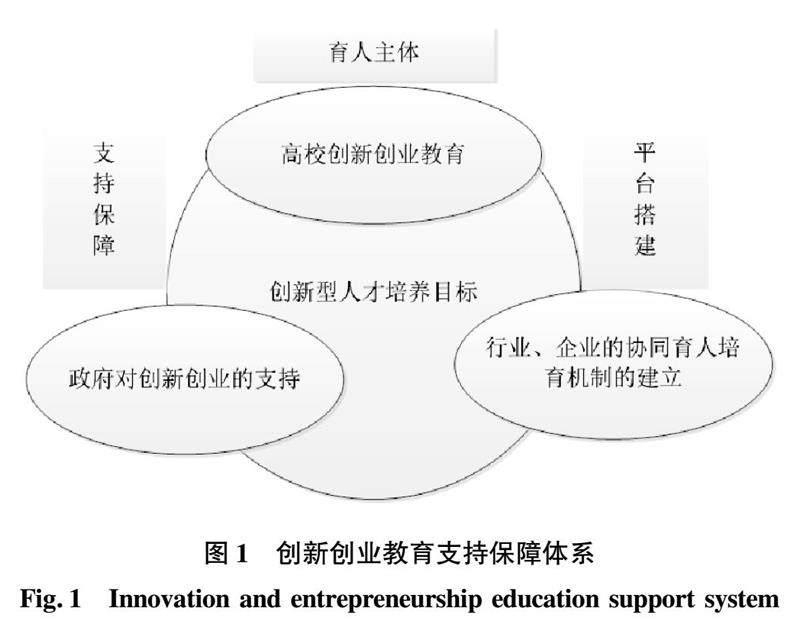

坚持立德树人根本任务,围绕“培养什么人”这一问题,确立人才培养目标;围绕“怎样培养人”,实施课程体系结构、教育教学、“三全育人”3个方面改革举措;围绕“为谁培养人”加强师德师风、课程思政、实践基地3个方面建设。探索构建适应新农科建设需要的“1+3+3”植物生产类专业新型人才培养体系,培养“懂农业、爱農村、爱农民”的现代农业人才,为乡村振兴战略提供人才与科技支撑。

3.1以人才培养目标为核心

在新农科建设背景下,围绕创新型、复合型、应用型人才培养目标,擦亮学校办学特色,运用现代生物技术、信息技术、工程技术改造提升传统涉农专业。加强与环境工程、信息工程、机械工程、水利工程等多学科融合和渗透,围绕乡村振兴战略和生态文明建设,加快培养知农爱农新型农林人才。在培养目标上,突出立德树人的核心地位,在具体培养方案中提升培养环节与课程体系的思政育人权重,强化新农科育人理念在人才培养中的系统性引领作用。例如园艺专业人才培养方案要重点体现园艺专业基础知识和拓展方向的农工结合特性,体现农—工—信—生交叉融合的新型现代园艺理念。根据学生的兴趣爱好、职业发展、升学深造等多元化发展需要,引导学生在果树、蔬菜、花卉等模块化方向中选择适合自己的专业方向。

3.2强化课程体系结构改革

优化课程设置,丰富课程资源,形成具有“新农科”特色的课程体系。第一课堂由通识教育和专业教育两个模块组成,通识教育包括思政课程、创新创业、体育、公共基础等课组,专业教育包括专业基础课、专业核心课、专业选修课和拓展课等课组。第二课堂包括综合素质拓展、综合能力拓展、公共艺术、文化素质等课组。充分发挥第二课堂协同育人作用,进一步深化第二课堂育人改革,实行“第二课堂成绩单”制度,系统提升第二课堂育人成效。第二课堂综合能力拓展课组紧紧围绕思想素质养成、政治觉悟提升、文艺体育项目、志愿公益服务、创新创业创造、实践实习实训、技能特长培养等内容设计课程项目体系,实现第二课堂与第一课堂互动互融、互补互促。开设农学导论、园艺学导论、植物保护导论、设施农业科学与工程导论等导论类专题,优选各专业核心课程主讲教师建立农学专题教学小组,以讲座的形式,为园艺专业的低年级大学生快速、全面讲解植物生产类各本科专业的历史沿革、当前动态及发展前景,提升大学生学习相关专业的兴趣,为专业分流奠定导向性基础。开设粮食安全、农业法规、农业经济管理、智慧农业、农业机械、生态文明等一系列“大国三农”通识课。为保障学生的学习效果,培养方案修订中通识课规定为限选课,使学生在不同的学期进行学习。此外,为充分保障课程教学质量,教师团队全部由相关学院同类课程教学经验丰富、深受学生欢迎的教师组成。

3.3开展教育教学改革

植物生产类专业各教研室积极开展教育教学改革工作,推进人才培养模式研究与创新。利用国家智慧教育公共服务平台、全国高校教师网络培训中心等平台,开展寒暑假教师专题培训研修,以网络培训、教研室活动、专题研讨、个人学习等多种形式,充分发挥学院省级、校级教学名师等模范的典型示范引领作用,推动经验交流。定期聘请校内外优秀教师专家开展交流研讨、案例分享等。鼓励教师开展课程思政教学研究,在教研项目申报、教学成果评审、一流本科课程建设中,向积极开展教学改革研究及实践的教师倾斜。以专业系部(或教研室)为单位全面开展集体备课,着重围绕“备内容、备学生、备教法”,发挥团队合力,凝聚集体智慧,提升教学质量。以开设“大国三农”通识课为契机,吸引多学科背景的专家与优秀教师研究“三农”问题,形成浓厚的服务“三农”研学氛围,为学生了解当代“三农”问题提供师资基础。

3.4实施“三全育人”综合改革

加强和改进新形势下思想政治工作,全面实施“三全育人”综合改革。一是完善全员育人体系。配齐建强以专为主、专兼结合的辅导员队伍。落实专职辅导员职务职级“双线”晋升办法,实施“辅导员能力提升计划”,积极参加各级辅导员技能大赛。实施“心理育人队伍能力提升专项”,加强对学生的心理疏导和人文关怀。二是建立全程育人机制。把思想价值引领贯穿于教育教学全过程,形成“十大育人”长效机制,紧密结合现代农业发展前沿,定期举办“耕耘论坛”,邀请校内外专家学者和优秀青年博士讲学,培养高素质新型农林人才,持续提升落实立德树人根本任务的工作质量。三是统筹推进全方位育人,依托学校“大工程文化”背景[12],统筹协调学校各方面的育人资源,充分发挥不同学科师资队伍优势,构建并逐步完善系统化育人机制。充分发挥课堂教学、专业实践与集体活动各环节的育人效力,推动理想信念、道德观念与价值理念教育与知识传授、能力培养有机结合。

3.5紧抓师德师风建设

激励引导教师坚持教书和育人相统一,坚守科学道德与学术规范,做“四有”好老师、学做“大先生”。一是健全师德师风培育机制。做好每年9月份的师德师风建设主题宣传月活动,定期组织师生赴红色教育基地开展爱国主义教育,增强历史责任感和使命感。积极开展思想政治及师德师风建设课题研究,加强教师课程思政意识,提升教师思想政治素质和职业道德水平,切实提高教师综合育人能力。二是建立师德师风激励机制。开展师德标兵、优秀研究生导师、辅导员年度人物等先进典型选树活动。利用教师节等重大节庆日、纪念日召开教师座谈会,加强思想意识交流。在学院网站、微信公众号宣传优秀教师的典型事迹。如,30年坚持科技扶贫、足记遍布河北果树种植区的李保国式科技服务团队、河北省最美教师、河北省脱贫攻坚贡献奖获得者陈敬谊教授。三是建立师德师风监督机制。围绕“立德树人表现、人才培养成效、业务能力水平、培养环境条件”完善学生评教制度。通过调查问卷、听课、座谈等方式对师德师风进行评价。落实师德第一标准,将师德师风考核纳入年度考核内容,在年度考核、晋职晋级、岗位聘用、评优奖励等环节实行一票否决。

3.6推进课程思政建设

贯通人才培养体系的是思想政治工作体系[13]。实施知识体系教育同思想政治教育有机融合,科学认识与把握思想政治工作定位,整合各方育人资源,把促进学生成长作为学生工作的出发点,将思想政治工作融入课程知识体系全过程,立足思政课程、开辟课程思政,不断创新活动载体,逐渐形成“大德育”建设体系。引导学生以强农兴农为己任,举办课程思政教学工作坊、课程观摩等活动。督导课程思政建设,遴选课程思政示范课,开展课程思政集体备课,将乡村振兴、农业现代化、生态文明与职业发展融入专业教学,树立将论文写在大地上的意识和信念。举办课程思政教学竞赛,建立课程思政建设成效考核评价体系和监督检查机制,结果纳入绩效工资评定和岗位聘用。结合课程开展“大国三农”系列主题教育实践活动,成立新时代“三农”思想研习社,知行合一,引导学生学农、爱农、知农、为农。完善教学技能大赛评分体系,在每年度进行的教师教学技能大赛中增加课程思政的考核要求。开展“课程思政”评比表彰活动,推出一批学生喜欢,有高度,有深度,有温度的“优秀课程思政示范课”,培育一批有亲和力,感染力,影响力与创新力的课程思政教师教研团队。

3.7强化实践基地建设

强化青年农科人才创新实践能力与服务“三农”事业发展意识是植物生产类专业教育改革的一个重要目标。在人才培养过程中,进一步强化实践教学要求,加强实验、实践、实习、毕业设计(论文)等实践教学过程管理,科学合理安排实践教学学分和学时。改革实践教学考核方式,推动学科交叉融合,构建多学科协同育人格局。与此同时,充分发挥洺关校区、滏东国家级现代农业产业园、硅谷农业等校内外实习实践育人基地的作用,增强学生服务农业农村现代化、强农兴农的使命感和责任感。构建“创新创业创优”工作体系,举办“企业家论坛”,邀请企业家、优秀校友为研究生开展创业教育、就业指导与职业规划。学校建立的“馆陶黄瓜”“鸡泽辣椒”等7个科技小院入选教育部、农业农村部、中国科协支持建设名单。科技小院由多名专家、教授、博士组成,结合毕业实习、志愿服务等活动,带领学生深入田间地头和村屯农家,在服务乡村振兴中解民生、治学问。依托校园内劳动教育基地、实践教学基地等,开展植物普查和挂牌活动,制作微视频,解读植物分类,识别植物病虫草害。依托全国农科学子联合实践行动平台,开展“深入乡土乡村助力精准扶贫”“走进乡土乡亲科学助力新农村”主题宣讲活动。整合实践资源,拓展实践平台,建立多种形式的教学科研、社会实践、创业实习基地,培育建设实践育人与创新创业科普示范基地。与课程实习相结合,在专业教学的同时融入农业史、自然史、生物史、社会史、文化史讲解,给学生带来独特而丰富的审美感受。通过农业实践基地建设,激发学生扎根农业,知农爱农的情怀,增强学生服务“三农”事业的使命感和责任感。

4結语

植物生产类专业人才培养体系改革是一项系统工程,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题,探索构建“1+3+3”人才培养体系,并在实践过程中取得初步成效。新时代,新农科,地方高校涉农专业师生牢记嘱托,不忘使命,以强农兴农为己任,不断探索构建新型人才培养体系,培养更多知农爱农新型人才,引导新时代农业青年人才用青春与智慧在祖国充满希望的田野上谱写中国农业新华章。

安徽农业科学2024年

参考文献

[1] 教育部高等学校教学指导委员会.普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(下)[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 习近平给全国涉农高校书记校长和专家代表回信[J].中国农业教育,2019,20(4):43.

[3] 安吉共识——中国新农科建设宣言[J].中国农业教育,2019,20(3):105-106.

[4] “新农科”建设开启“北大仓行动”[J].中国农业教育,2019,20(5):1-10.

[5] 新农科建设推出“北京指南”[J].中国农业教育,2019,20(6):104-106.

[6] 刘雅婷,唐滢,胡先奇.多元协同培养云南植物生产类创新创业人才:以云南农业大学为例[J].西南交通大学学报(社会科学版),2017,18(6):100-104.

[7] 孙其信,林万龙.胸怀“国之大者” 高质量推进新农科建设[J].中国高等教育,2022(12):18-20.

[8] 张华,李洪波,王海军,等.“新农科”背景下农林高校“第二课堂”人才核心素养能力探究[J].中国农机化学报,2021,42(10):222-227.

[9] 汪明义,康胜.新时代地方高校构建高质量人才培养体系的维度与实践[J].现代教育管理,2022(5):17-24.

[10] 梁微,邓文.地方综合性大学研创并举、多元融通新农科创新人才培养模式探索[J].基因组学与应用生物学,2022,41(5):11631-168.

[11] 侯永侠,杨杰,程全国,等.推行混合式教学模式促进新型农业人才培养[J].农业经济,2022(8):133-134.

[12] 哈明虎.文化引领 特色引擎 服务引导:河北工程大学持续跨越发展的探索与实践[J].社会科学论坛,2018(5):56-59.

[13] 林建华.扎根中国大地办大学 形成高水平人才培养体系:学习贯彻习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话精神[J].学校党建与思想教育,2018(21):8081.

基金项目2020—2021年度河北省高等教育教学改革研究与实践项目“植物生产类专业新型人才培养体系改革研究”(2020GJJG197)。

作者简介张欢(1989—),男,河北涿州人,讲师,博士,从事高校人才培养体系改革研究。*通信作者,副研究员,博士,从事高校人才培养体系改革研究。