危机传播管理企业影响评估与防范实证研究

刘 瑞,李 海,黎幸瑜

(1. 珠海科技学院,广东 珠海 519000;2. 广州市横琴第一小学,广东 珠海 510030)

1 危机传播管理概述

在公共领域,危机传播是普及的研究和实践工作,政府、企业、公共团体等在公众信息出现负面现象的情境下,消除危机、减少错误信息传播、降低伤害,降低信息的传递偏差带来的公司信誉、股价、经营、消费者忠诚度等损伤,以及树立正面、良好、积极的企业形象,是流行的公关方法。 尤其是在新媒体时期,在媒体和舆情带来的危机风险中,企业如何处理特殊、突发、迅速的正面或隐形的伤害,如何处理危机成为公共关系中的独特社交艺术[1]。

危机传播的研究有三个维度,包括案例研究、理论研究,以及技巧研究[2]。 在案例研究的基础上,进行巧妙、艺术的技巧研究是新的研究方向,研究主旨进一步深化,案例和技巧研究偏重于应用,而理论研究反之。 史安斌对危机传播研究范式的演变做了较为清晰地梳理。 他指出,西方危机传播研究的历史并不长,参与早期危机传播研究的多为管理学者,他们把危机传播作为危机管理的一部分,关注的是危机处理当中的传播和公关模式及策略。

极具代表性的是格鲁尼格和亨特研究的“优化理论”,他们认为管理的方向和目标是传播中的中间环节。 比如组织应对危险、危机、风险的信息传播能力,如何传递正确的、透明的、真实的信息,提高企业的公关能力、公关的自主性,以及如何把握信息文案的准确性、艺术性和信息公开性、客观性,是沟通策略的进一步优化,是传播研究的传承与创新,此类研究大部分采用定量研究,数据研究更有说服力和客观性[3]。

西方各类传播对危机管理相当重视,并设立专门的研究机构对各类历史危机事件进行总结,从不同角度对危机进行深入分析,为完善危机管理体系提供理论指导。 “情景式危机传播”(SSCT)理论是在传统危机管理的基础上进一步升华与优化,库姆斯等学者对传统危机传播的机制、影响因素、优化路径等进行整合与重构,构建出情景式新理论。

我国的公关危机传播管理起步比较晚,理论构建还不成熟,已有的危机公关管理理论涉及的领域比较广泛,相关方面对危机成因和危机管理进行了全面研究[4]。

2 理论基础与假设

将传播危机识别的三个维度分别命名为议题选择、价值取向、行业支援。 Thomas 和McDaniel 进一步研究发现,价值取向比议题选择和行业支援更有代表性[5],比如应用在区分威胁—机会实践和事件处理中,Barr 和Glynn 研究观点相似,进一步对理论进行了验证。 价值取向在各类影响因素中非常突出,比如在战略决策中,对战略管理有积极的影响和引导[6]。 综合以上国外学者的研究分析,提出如下假设:

假设1:中国企业高管的传播危机评估要素包含了议题选择、价值取向和行业支援三个维度。

管理特征对传播危机评估的要素内容有重要影响。 Barr 和Glynn 对276 名美国和国际个体的实证调查为这一结论提供了证据[6]。 侯玉波研究发现这种特征差异显著地影响了人们的危机应对方式[7]。 此外,中国管理哲学可能会对传播危机识别和评估产生重要影响。 这种思维模式特征在传播危机识别中的具体体现就是威胁与机会相互转化性的知觉[5]。 因此,本文提出如下假设:

假设2:中国管理背景下,企业高管的传播危机评估还包含转化性这一重要因素。

假设3:中国管理背景下,企业高管传播危机评估认知模型主要包含议题选择、价值取向、行业支援和转化性四个要素,四个要素构成传播危机知觉评估的整体。

3 研究方法

3.1 访谈研究

为了实证中国管理背景下转化性这一传播危机评估要素的存在性,我们设计了半开放性访谈。 在江苏省的领带产业选取了9 家企业的20 名高管人员。 首先询问企业建立至今经历过哪些重要危机事件,其次针对每个重要危机事件询问当时他们对危机的评价和采取的行动策略,并进行追问。 通过对访谈记录的内容编码和统计分析,提供了转化性要素在中国企业传播危机评估中的存在性和重要性的初步实证证据。

3.2 问卷研究

设计了两轮问卷研究。 从访谈材料中提取出高频次行为事件语句形成包含22 个问项的问卷,进行第一轮问卷研究。 样本为江苏省42 家领带企业的97 名高管人员,平均年龄47 岁,平均工作经验19年,36 名女性,61 名男性。

本次问卷研究初步探索研究传播危机评估的维度结构,对问卷进行修订。 分析方法为探索性因素分析,分析工具为SPSS 13.0。 第二轮问卷研究使用前一轮研究后问卷修订版本,总共包含18 个问项。样本为中小企业高管人员,总共包含67 家企业的123 名高管,企业主要分布于纺织、领带、服装行业。高管人员的平均年龄为45 岁,平均工作经验为17年,38 名女性,85 名男性。 采用验证性因子分析方法,工具为AMOS18。

4 分析结果

4.1 第一轮问卷研究分析结果

首先,对问卷数据进行信度检验,Cronbach 内部一致性系数α 为0.91,表明量表具有较高的信度。 其次,对KMO 测量和Bartllett 球体检验,配合适宜性和合理性的检验,KMO 值为0.85,大于0.8;Bartllett 球体检验Sig.=0.00,小于0.01,相关系数矩阵为单位矩阵的假设被拒绝,问卷数据适宜因子分析。

问卷需要进行主成分检验,按照特征根>1 对因素抽取,转轴建立在方差最大,因素分析中,处理结果得到4 个因素,解释了变异,达到57.10%的变异。因子分析良好,如表1 所示。 题项7、10、11、21 在两个因子上的荷重分布相当,因此删除该题项。 最后剩余18 个题项,分别分布在四个因子上,将因子根据问卷题项含义和相关文献的概念进行命名,分别为议题选择、价值取向、行业支援和转化性四个维度。 这一分析结果从数据上基本支持了本文的研究假设。 但由于问卷初次编制,研究属于探索性,尚需更多实证支持,因此进行了第二轮问卷研究分析。

表1 因子分析结果

4.2 第二轮问卷研究分析结果

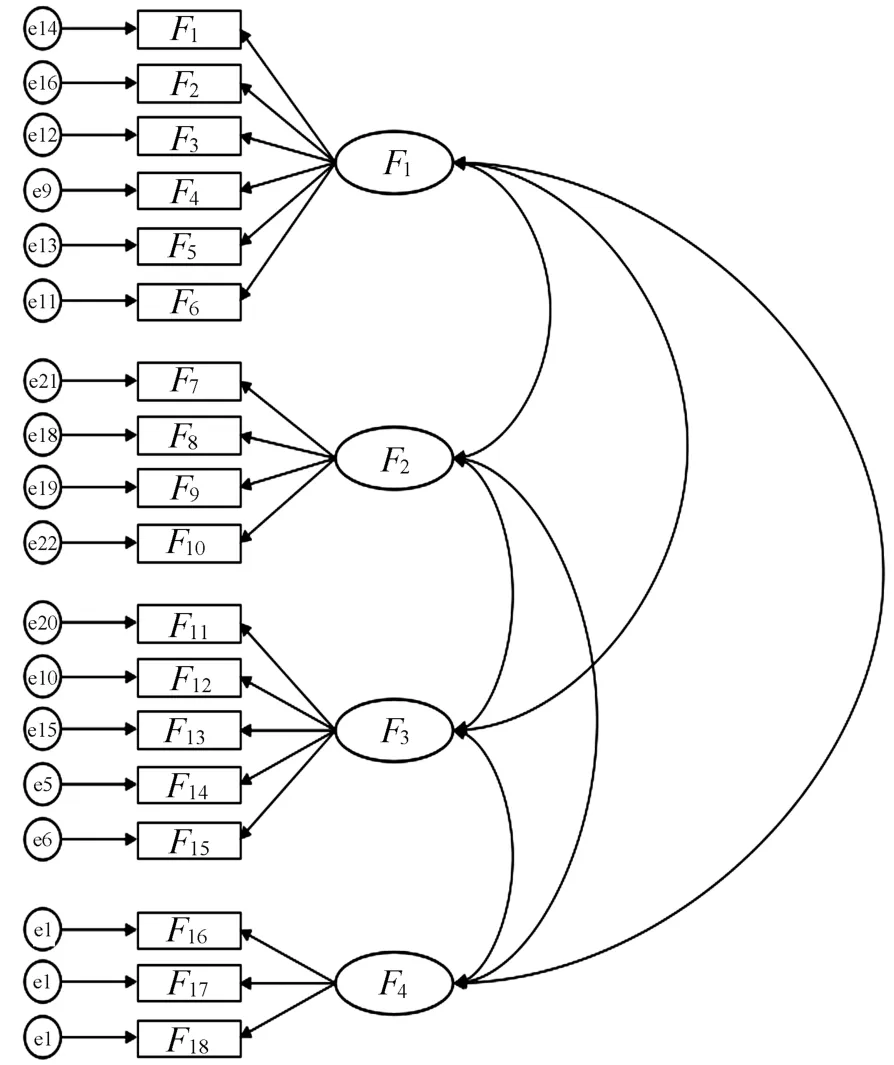

第二轮问卷调查数据采用验证性因素分析方法分析,如图1 所示。F1、F2、F3、F4分别代表议题选择、价值取向、行业支援和转化性四个维度。

图1 本文研究模型

从计算的拟合指标看,X2为206.272,X2/df 为1.599,小于2,这一拟合指标很好;CFI 为0.896,在可接受的范围之内;RMSEA 指数为0.038,小于0.80,可以接受;四个维度的标准化因素负荷基本在0.50以上,且所有因素复合都具有统计上的显著性。 因此总体认为该假设模型拟合良好,是可接受的。

5 结论与启示

文献研究和访谈内容分析的结果均说明中国管理背景下人们对传播危机的知觉内容和方式与西方文献中有所区别。 区别的主要体现是人们更加强调传播危机的转化性,即将传播危机向有利的方向转化作为危机评估的重要内容。 后续的探索性因子分析和验证性因子分析从实证上支持以上定性分析得出的假设,即中国管理背景下人们对传播危机评估的核心要素除了包括西方研究文献中的议题选择、价值取向和行业支援,还包含了转化性这一要素。从验证性因子分析的结果看,良好的辨别效度和信度表明,四个要素相互关联、构成传播危机知觉的整体,因此,假设1、假设2、假设3 成立。

这一结论意味着照搬西方有关危机的概念来研究和揭示中国企业传播的危机决策机制将存在很大缺陷。 因为中国人的危机观与西方人的危机观有极大差异性,这种概念内涵上的差异很可能是管理差异的结果。 四维度的传播危机心理评估模型实际上解释了中国企业传播高管人员对传播危机的信息加工模式,是一种特定的思维方式或者心理图式[6]。认知决策理论研究发现,不同的信息加工模式,特定的思维方式或心理图式决定着后续决策结果,即意味着企业传播的危机管理策略选择很大程度上受到基于心理认知的传播危机评估结果的影响。 因此,可以运用这一模型来解释中国企业传播的危机应对行为。

6 研究不足与展望

本文的主要研究不足是由于条件不足未采集西方样本进行管理对比研究,若能进行中、西方双样本的对比研究,所得出的结论将更令人信服。 此外,限于篇幅等原因,基于该危机评估模型的后续研究未能包含在本文之内,仅研究单一概念内涵在说明理论重要性方面略显单薄,若能与危机管理方法策略和技术等结合研究更佳。

未来可在本研究基础上重点发展两个方向:一是基于认知决策理论的研究,揭示中国管理背景下企业高管人员危机决策的认知机制和特点;二是结合危机管理实践,结合优选法、统筹法等技术方法开展应用研究。