耕作和秸秆还田对球囊霉素和土壤生态化学计量特征的影响

李扬 张梦歌 王震 石兆勇

关键词:耕作;秸秆还田;球囊霉素;土壤有机碳;全氮;全磷

近年来,全球气候变化严重影响农田生态系统,氮肥的不合理利用带来了严重的土壤环境问题,除草剂的大量施用及耕地沙化、酸化现象导致农田土壤环境污染、耕作层变薄、渗透性降低、保水保墒能力变差,造成土壤养分流失和耕地质量下降,严重影响耕地土壤的可持续生产。耕作与秸秆还田都会影响土壤结构和土壤养分,进而影响到土壤肥力状况以及农田生态环境。因此研究耕作和秸秆还田对土壤养分特征的影响尤为重要。

生态化学计量学是研究土壤养分平衡、循环、限制的一门学科。土壤碳、氮、磷的含量和分布等是揭示土壤养分状况、土壤质量的重要指标,即土壤生态化学计量特征是以碳、氮、磷为主要研究指标。开展生态化学计量学研究有助于探明土壤养分的有效性及其对土壤环境变化的响应。耕作与秸秆还田影响土壤碳、氮、磷化学计量特征的研究已经成为了近几年的热点。传统作物生产中广泛采用旋耕、翻耕和深松等方式,秸秆还田主要是直接还田或秸秆覆盖,国内外学者对耕作和秸秆还田对土壤理化特征及作物生长发育的影响已有大量研究。而关于耕作和秸秆还田条件下土壤丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizalfungi.AMF)分泌物——球囊霉素相关土壤蛋白(glomalin-related soil protein,GRSP)与生态化学计量特性的关系则知之甚微。

球囊霉素相关蛋白是由土壤微生物丛枝菌根真菌分泌的一种土壤蛋白,广泛分布在陆地生态系统中。根据提取GRSP的难易程度可将其分为易提取球囊霉素(easily extracted glomalin,EEG)与总球囊霉素(total glomalin,TG)。曹梦等研究表明,GRSP在土壤中性质稳定,可以改善土壤结构,是土壤氮库和碳库的主要来源。相关研究表明,不同生态环境中土壤GRSP含量存在差异,同样位于黄土高原林区的灌木地、撂荒地和油松幼林地中,灌木林土壤团聚体中GRSP浓度要显著高于撂荒地和油松幼林地。进一步的研究表明,在不同的生态系统中,GRSP对土壤化学计量特征的响应是不同的,张亚娟等关于塞北荒漠生态系统的研究表明,TG和EEG含量与土壤氮、磷含量均呈显著正相关,而马洁怡等关于盐碱地生态系统的研究则表明,TG和EEG与土壤中的氮含量无显著相关关系,EEG与土壤磷含量呈显著负相关,而TG与土壤有机碳含量呈显著正相关。然而关于耕作与秸秆还田对GRSP含量的影响,以及耕作和秸秆还田条件下的土壤化学计量特征对GRSP的影响却鲜见报道。因此,本试验选取常年免耕、耕作、耕作秸秆还田的农场土壤进行研究,试图阐明土壤GRSP和生态化学计量特征变化规律及其两者之间的关系,以期为耕地土壤可持续利用和作物高产、优质生产提供理论基础和科学依据。

1材料与方法

1.1采样地概况及供试材料

试验地位于河南省洛阳市河南科技大学试验场(112.25°E,34.36°N),土壤为壤质土。本研究于2022年6月在始于2009年10月的3个麦豆轮作栽培模式试验田中进行采样,分别为免耕、耕作和耕作秸秆还田,其中免耕处理是在作物播前及播后不用农具进行土地管理:耕作处理是将前茬作物秸秆清出,對土地采取传统的机械化翻耕、旋耕技术:耕作秸秆还田处理的耕作播种作业程序与耕作处理相同,在耕作播种前将前茬作物残体进行全量均匀还田。2009年试验开始前0~20cm土层土壤pH值8.0,有机质含量30.4mg/g、全氮0.9mg/g、速效磷15.2mg/kg、速效钾270.5mg/kg。每季所有小区的施肥、播种均相同。供试小麦品种为洛旱6号,2021年10月中旬播种,2022年6月初收获。

1.2样品采集

于2022年6月在试验区作物收获后,把每个处理的60mx3m大样区划分为3个20mx3m的小样区,用土钻在每个小样区中用五点法进行取样(图1),采样时先去除土壤表层的废弃物,取土深度为0~20cm,把每个小样区同一土层采集的5个点的土壤合成一份土壤样品,混匀后装入袋中进行编号,带回实验室,风干处理后备用。

1.3测定项目与方法

总球囊霉素(TG)和易提取球囊霉素(EEG)含量根据Wright、David等的方法测定,土壤有机碳(SOC)含量用重铬酸钾外加热氧化法测定,土壤全氮(TN)含量用凯氏定氮法测定,土壤全磷(TP)含量采用高氯酸一浓硫酸消煮一钼锑抗比色法测定。

1.4数据处理与分析

使用SPSS21.0软件对不同耕作方式和秸秆还田土壤TG、EEG含量和SOC、TN、TP含量分别进行单因素方差分析,土壤SOC、TN、TP含量对TG、EEG含量变化的贡献,则采用方差分解分析(variance partitioning analysis,VPA)的方法用RStudio 3.6.3软件进行分析,用线性回归模拟TG、EEG与土壤SOC、TN、TP的相关关系。

2结果与分析

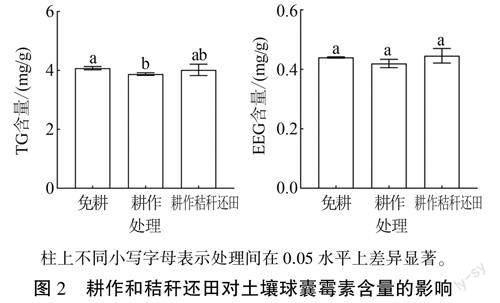

2.1耕作和秸秆还田对土壤球囊霉素含量的影响

总体来看,研究区土壤中TG含量表现为免耕>耕作秸秆还田>耕作:EEG含量表现为耕作秸秆还田>免耕>耕作(图2)。其中,与耕作土壤相比,免耕土壤TG含量显著提高5.1%,耕作秸秆还田土壤提高3.6%。EEG含量在三种处理间无显著差异,免耕和耕作秸秆还田处理较耕作处理EEG含量高4.8%和6.1%。无论TG还是EEG,在耕作土壤中含量均最低,分别为3.9mg/g和0.4mg/g。

2.2耕作和秸秆还田对土壤有机碳、全氮、全磷含量的影响

由表1看出,耕作和秸秆还田显著影响土壤有机碳、全氮含量和碳氮比。免耕和耕作秸秆还田处理较耕作土壤有机碳含量分别提高14.1%和16.1%。与耕作和耕作秸秆还田相比,免耕土壤的全氮含量显著提高26.3%和17.3%,但耕作秸秆还田及耕作处理均明显提高土壤碳氮比,分别较免耕处理提高33.2%(P<0.05)和20.0%。免耕处理较耕作和耕作秸秆还田处理土壤全磷含量增加5.1%和8.8%.氮磷比提高9.8%和10.8%,但土壤全磷含量以及氮磷比在三种处理间均无显著差异。

2.3耕作和秸秆还田土壤有机碳、全氮、全磷含量与球囊霉素的关系分析

对耕作和秸秆还田土壤有机碳、全氮、全磷含量与土壤GRSP关系的研究发现,免耕土壤有机碳、全氮、全磷对土壤TG变化的解释率为74.5%,耕作秸秆还田为19.5%(图3)。其中,免耕土壤TG受土壤有机碳和全氮的影响,解释率分别为68.9%、86.4%,共同作用的解释率为104.1%;耕作土壤TG主要受全氮的影响,解释率为9.2%,与土壤有机碳共同作用的解释率为9.7%:耕作秸秆还田主要受土壤有机碳和全氮的影响,解释率分别为17.3%、26.0%,共同作用的解释率为6.0%.

由图4看出,免耕土壤有机碳、全氮、全磷对土壤EEG含量变化的解释率为20.1%,耕作为17.3%,耕作秸秆还田为16.6%。其中,土壤全氮含量在免耕处理中对土壤EEG含量的贡献最大,解释率为37.5%:土壤有机碳对耕作处理土壤EEG含量影响最大,解释率为27.2%:土壤全磷对耕作秸秆还田处理土壤EEG含量影响最大,解释率为23.9%。免耕、耕作、耕作秸秆还田土壤有机碳、全氮、全磷共同作用对土壤EEG的解释率分别为17.6%、6.7%、3.8%。

进一步分析耕作和秸秆还田土壤有机碳、全氮、全磷含量与球囊霉素的线性相关性发现,免耕土壤有机碳和全氮含量与TG含量呈显著正相关,耕作土壤有机碳含量与EEG含量呈显著正相关,耕作和耕作秸秆还田土壤TG、EEG含量与全氮、全磷含量均呈线性正相关,但未达到显著水平(表2)。

3讨论

土壤碳、氮、磷生态化学计量特征指示土壤養分平衡与循环,它会受到耕作模式的影响。本研究中,免耕土壤有机碳平均含量为17.58mg/g,土壤全氮、全磷平均含量分别为1.49mg/g和1.24mg/g,高于全国第二次土壤普查养分分级标准的第三级标准和第二级标准。因此,研究区土壤全氮含量属于一般水平,全磷含量属于较丰富水平,这可能是由本研究中免耕土壤处于常年免耕状态造成的,免耕土壤氮素矿化分解速率较高,大量的有机氮转为无机氮,造成氮含量较低。本研究发现耕作土壤有机碳、全氮含量显著低于免耕土壤,而全磷含量在免耕和耕作土壤中无显著差异,这表明长期耕作主要造成了土壤碳、氮的分解和流失。耕作秸秆还田土壤有机碳平均含量为17.89mg/g,显著高于耕作土壤,与以往的研究结果一致。这可能是因为在该模式下,土壤结构得到改善,土壤有机质输入量提高,从而增加了土壤有机碳含量。

土壤碳氮比和氮磷比与土壤团聚体养分的矿化速率和土壤养分及作物营养吸收的限制性元素有关。本研究中,耕作秸秆还田土壤碳氮比显著高于免耕土壤,且高于耕作土壤。免耕土壤碳氮比低的原因可能是土壤有机质矿化分解速率高,同时加速氮素的矿化作用,增加了有机碳、全氮含量。本研究还发现,耕作秸秆还田土壤碳氮比为14.47,接近全球范围土壤碳氮比平均值14.3和全国土壤碳氮比平均值14.4。这表明,经过长期的耕作和秸秆还田,改善了土壤结构,补充了流失的土壤养分和水分,提高了蓄水保墒能力,土壤碳氮比已经处于比较平衡的状态。本研究中,三种处理土壤氮磷比均小于14,这表明作物生长过程表现为氮限制,因此研究区在进行后续的土壤耕作和作物生产过程中应加大氮素的施用,尤其是无机氮的供应,改善植物的缺氮状态。

已有研究表明,有机物料、耕作施肥、氮沉降、钼矿开采等影响土壤球囊霉素含量。本研究发现,长期耕作降低了土壤GRSP含量,免耕和耕作秸秆还田较耕作土壤TG含量提高5.1%、3.6%,EEG提高4.8%、6.1%。出现这种现象的原因可能是:耕作造成了土壤有机碳、全氮的大量分解和消耗,AMF赖以生存的碳、氮营养物质减少,最终降低了土壤GRSP含量。VPA分析中耕作土壤有机碳、全氮共同作用对TG和EEG的解释率分别为9.7%和15.8%.也证明了上述观点。已有相关研究发现,土壤GRSP与土壤有机碳、全氮有一定的相关性。本研究中,TG占土壤有机碳的比例为23.4%.这表明GRSP对土壤碳库有重要的贡献。VPA分析结果表明,免耕土壤有机碳、全氮、全磷对GRSP的贡献率更高,且线性相关分析表明,免耕土壤有机碳、全氮对GRSP的影响达到显著水平,这可能是因为免耕土壤人为扰动较少,AMF群落组成和丰度主要受到土壤理化性质的影响。张贵云研究发现,免耕降低土壤容重,提高土壤养分含量,促进AMF的形成。汪志琴等研究也发现,免耕影响AMF多样性指数和丰富度。AMF的动态变化进一步影响GRSP的分泌和累积。本研究还发现,三种处理土壤全磷含量对GRSP均没有显著影响,这可能是因为磷素在土壤中以沉积的形式存在,性质比较稳定,而GRSP在土壤中易受到耕作和土壤有机碳、全氮等因素的影响,导致在不同的耕作和还田处理中,土壤全磷与GRSP的相关关系较弱。

4结论

与耕作相比,免耕和耕作秸秆还田提高了土壤有机碳、全氮含量,长期耕作秸秆还田使土壤碳氮比处于平衡状态。另外,长期耕作降低了土壤TG和EEG含量,不利于丛枝菌根真菌分泌物GRSP的产生和累积。