课程思政背景下土壤地理学课程教学改革探索与实践

王月月 安娟 吴希媛 宋红丽

摘 要:地理科学专业作为一个师范类专业,其核心课程对国情教育、辩证唯物主义教育、可持续发展教育及构建人类命运共同体都蕴含着丰富的育人资源,在人才培养时进行课程思政体系建设显得更为重要。为此该文以地理科学核心课程土壤地理学为例,从课程思政目标、课程目标、思政素材、教学设计、考核评估及教学反思等方面进行课程思政教学改革探索与实践,构建“目标-内容-实施-评价-管理”的课程思政教学模式,为其他相关专业课程思政建设提供参考。

关键词:土壤地理学;课程思政;教学改革;教学评估;教学反思

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0144-04

Abstract: The major of geographical science is regarded as a normal major, and its the core curriculum contains abundant educational resources for national conditions education, dialectical materialism education, sustainable development education and the construction of a community of human destiny. It is more important to construct curriculum ideological and political system in personnel training. Taking Soil Geography, the core curriculum in geographic sciences, as an example, this paper explores and practices curriculum ideological and political teaching reform from the aspects of curriculum ideological and political objectives, curriculum objectives, ideological and political materials, teaching design, assessment and evaluation, teaching reflection, and constructs a curriculum ideological and political teaching model of "goal-content-implementation-evaluation-management" to provide reference for the ideological and political construction of other relevant professional courses.

Keywords: Soil Geography; ideological and political education; teaching reform; teaching evaluation; teaching reflection

黨的十八大以来,习近平总书记对教育工作提出了一系列富有创见的新理念、新思想、新观点,系统回答了一系列方向性、全局性、战略性的重大问题。习近平总书记强调,要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。在理论讲授和实践指导环节下足功夫、夯实深度、把活做细,构建“大思政”育人格局,形成强大育人合力。2005 年,上海市在中小学推进以“学科德育”为核心理念的课程改革,被认为是课程思政的雏形[1]。2014年,课程思政改革在上海市率先实施[2-3]。2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。2018年,全国开展课程思政的推广工作,课程思政研究热潮由此拉开序幕[2-4]。2020年,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,强调高校课程思政要融入课堂教学建设,要健全高校课堂教学管理体系,改进课堂教学过程管理,提高课程思政内涵融入课堂教学的水平。因此,在高校开展专业课程思政教学是教育改革的重点内容,同时也是进行课程思政建设的重要环节。

课程思政不是一门或一类特定的课程,是以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念[5]。课程思政也是一种教学思维方式,在讲好专业知识的基础上,充分发挥课程的德育功能,运用德育的学科思维,提炼专业课程中蕴含的文化基因和价值范式,将其转化为社会主义核心价值观具体化、生动化的有效教学载体,在“润物细无声”的知识学习中融入理想信念层面的精神指引[6]。目前,部分知名院校课程思政建设走在前列,落实得当,但绝大多数地方高校的课程思政建设还在路上[7]。地理科学专业作为一个师范类专业,其核心课程对国情教育、辩证唯物主义教育、可持续发展教育及构建人类命运共同体都蕴含着丰富的育人资源[4],在人才培养时进行课程思政体系建设显得更为重要。因此,本文结合临沂大学地理科学专业核心课程土壤地理学近年的教学改革探索与实践,从课程思政目标、课程目标、思政素材、教学设计及考核评估等方面阐述课程思政教学改革,构建了“目标-内容-实施-评价-管理”五位一体的课程思政教学模式(图1)。

一 课程思政目标

土壤地理学是地理科学专业的核心课程,是自然地理学与土壤学之间的交叉学科[8],其教学内容包含理论讲授、室内实验和野外实习三环节,是一门综合性和实践性很强的课程,蕴涵着丰富而鲜明的思政元素。基于此,本课程在课程思政建设时以增强学生家国情怀、培养学生科学的世界观、树立学生勤俭节约和绿色可持续发展观为方向,通过理论讲授、视频观看、案例分析、课堂讨论及实地考察等教学方法,从社会主义核心价值观、国家政策、家国情怀等方面确定思政教育融合切入点,进行土壤地理学课程思政建设,主要课程思政建设目标为:①引导学生坚定理想信念,培养学生个人素养及家国情怀;②理论联系实际,在教学过程中培养学生求真务实的探索精神;③强调生态文明和可持续发展理念,树立学生勤俭节约和绿色可持续发展观。最终实现价值塑造、能力培养和知识传授于一体的课程建设目标,以促进学生全面发展,提高学生服务国家、人民的社会责任感及勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力。

二 课程目标确立

依据临沂大学地理科学专业人才培养目标,结合课程特点,设置课程目标。在临沂大学地理科学专业本科人才培养方案(2021版)中,土壤地理学课程支撑毕业要求4.1(掌握自然地理及相关学科的基础理论、实验技能和发展概况)和毕业要求7.2(结合环境问题渗透绿色思想、人地和谐关系和可持续发展观念)。由此本课程设定4个课程目标。课程目标1,能够通过学习土壤发生、发育、分异和分布规律等内容,了解土壤地理学的学科发展及在地理学中的地位;掌握土壤的物质组成和性质;掌握土壤的发生规律及我国主要土壤类型的成土过程;掌握我国主要土壤的分布规律,重点掌握我国南方及北方主要土壤类型的形成、分布、特性及其利用改良的途径;掌握我国目前土壤分类的原则、方法和现状,了解国际现行土壤分类的情况,培养学生基本素养和爱国情怀。课程目标2,理解土壤地理学的基础知识和基本理论,了解土壤地理调查的基本方法,能够正确采集土壤样品及进行简单的样品处理,掌握土壤地理学中的基本实验技术和操作技能,提升团队协作能力,运用土壤地理学基本知识和基本原理对土壤剖面进行描述。课程目标3,具备综合分析能力,能够运用综合法、分析法分析土壤圈的地位和作用、土壤形成发育过程、土壤肥力等问题;具备实际应用能力,能够运用国际土壤质地分类三角图判读土壤质地。课程目标4,通過课程学习,能够了解土壤与环境的关系,树立学生保护土壤,保护环境的意识,培养学生人地和谐和可持续发展观念。

三 思政素材挖掘

临沂大学是沂蒙老区弘扬沂蒙精神的一所高校。沂蒙精神要点为:吃苦耐劳、勇往直前、永不服输、敢于胜利、爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业和无私奉献[9-10]。习近平总书记把沂蒙精神的特质高度概括为“水乳交融、生死与共”。在教学过程中应用滴灌式课程思政模式,将思政内容一点一滴地灌输给学生。比如在讲到土壤类型时,将沂蒙精神融入课堂教学,首先让学生来思考一下我们所在区域沂蒙山区土壤是什么类型,进而引出沂蒙精神,讲授沂蒙红嫂事迹,采用启发式教学方式,引导学生爱党爱国,培养学生家国情怀,让学生既学习了理论知识又进行了思政教育。

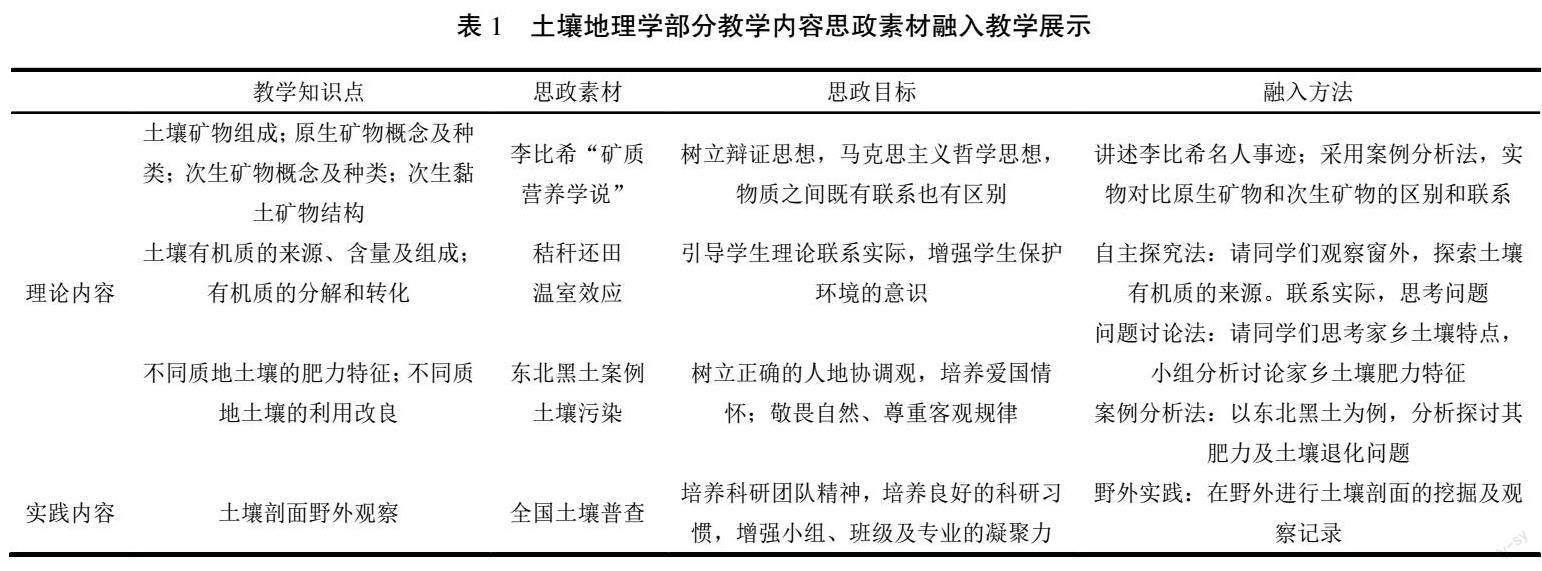

土壤地理学这门课综合了从理论到实践、从微观到宏观、从课堂到大自然的大量内容,且随着学生的学习,不断深入、拓展到社会生活的方方面面,具有很好的引导学生理论联系实际、在实验和实践教学中培养学生求真务实和探索精神的条件。根据课程每一章节内容,深入剖析思政元素,建立课程思政案例库,将思政内容巧妙地融入到教学内容(表1)。

四 教学设计

(一) 课程思政教学方法

在理论教学方面,课程充分利用现有教学、技术资源,采用线上线下相结合的混合式教学模式,学生自主参加线上课程的学习,作为传统线下学习的补充。在线下课程中通过雨课堂等教学辅助软件,采用启发式(理论讲授、视频观看)、讨论辩论式(设置课堂讨论题)、自主探究式(实地考察)和案例式(案例分析)等多种教学方法,将思政元素融入课堂教学内容;在实践教学方面,以学生为主体,激发学生的主动性,培养其动手能力及团结协作精神,将实践与理论充分结合,让学生真正地意识到土壤地理学在促进经济社会发展过程中的重要作用,以增强学生的社会责任感和使命感。

(二) 课程思政教学过程

以土壤酸碱性课程为例进行详细阐述。教学目标主要为掌握辨析土壤两种酸度的异同,土壤酸碱度的空间分布差异及其影响因素,理解土壤酸碱性的形成原因。所展示的思政素材为我国土壤酸碱性的南北差异,所要达到的思政目标为提升学生分析问题解决问题的能力,培养学生的家国情怀。教学讲授过程如下:通过一张受酸雨侵蚀树木的图片引出本节内容,让学生根据图片内容思考图片展示的问题以及产生该问题的原因,使同学们初步了解酸化问题;引导学生增强环境保护的意识;阐述导致土壤酸化过程的致酸离子,理解土壤酸化形成过程,进而思考喝茶会不会造成“铝中毒”;结合我国土壤酸碱度分布图,明确土壤酸碱性存在空间差异,在此基础上探讨造成土壤酸碱性空间差异的原因,分小组讨论分析并给出答案;分析土壤酸碱度对植物生长、土壤微生物活性、有益和有害元素转化等方面的影响,阐述土壤酸碱度的生态学意义,融入马克思主义哲学思想,认识物质世界是普遍联系的;最后总结本节内容并设置课后探究:查找相关资料,分析自己家乡土壤属于何种酸碱度,对于酸碱土壤如何进行改良。加强学生对课堂内容的深入理解,提升学生分析问题、解决问题的能力。

五 教学评估及教学反思

为了更好地将课程思政考核融入教学评估,对考核评估方法进行改革如下。

由单一化考核方式转变为多元化考核,为了更好地体现学生的水平,在教学过程中即时、动态、多次对学生实施的评价,并在最终成绩里添加过程化成绩(课堂讨论,课堂表现,笔记、课件展示和阶段性学习测验等),并量化各部分成绩的权重。具体包括平时成绩、实习成绩、期中和期末考试成绩四部分。

其中,期末考试成绩占45%(试题内容根据课程目标考查学生对土壤地理学基本理论知识的掌握情况及分析解决实际应用问题的能力),过程考试成绩(平时成绩、实习成绩和期中成绩)占55%。过程考试成绩:平时成绩包括通过作业、单元测试和课堂表现进行考核(其中作业成绩占40%,重点检查学生重点理论知识的掌握情况;单元测试成绩占40%,考核学生对章节知识点的复习、理解和掌握程度;课堂表现成绩占20%,依据学生课堂表现及考勤情况考核学生综合素质);实习成绩通过实习报告进行考核(每次实验实训活动结束后,学生要写出实验实习报告,作为考核的依据,重点考察学生对实验内容的掌握情况,根据实习报告内容完整性、正确性评定成绩。取各次成绩的平均值作为实验实训的最终成绩);期中成绩为课堂讲练成绩,主要是对重点知识及框架的总结归纳及应用(提前布置六组课堂讨论题,这些讨论题的特点是贯穿各章前后。要求学生以小组为单位,随机抽取一组题目,自由发挥,并进行课件设计与展示,考核学生对所学知识灵活运用能力及团结协作精神)。计算公式如下

学业成绩=期末考试成绩×45%+期中成績×15%+平时成绩×20%+实习成绩×20%,

平时成绩=课堂表现×20%+平时作业×40%+单元测试×40%。

由知识考核为主转变为知识和能力并重,课程考核内容设计时减少客观性、记忆性的考核内容,增加主观性、综合性、实践性的考核内容。有利于培养学生分析和解决问题的能力。

由单一主体评价转变为多元主体评价:邀请校内外同行参与课堂教学和考核,在教学内容上进行交流与比较。同时鼓励学生参与课程考核评价,对课件展示、课堂辩论讨论等环节开展学生自评、互评,提高学生学习积极性与主动性。以逐步实现“评价主体多元化”。

考核过程中融入思政元素考核:在学生课件展示和课堂讨论评分中增加思政元素分数,使思政元素彻底贯穿整个课程。

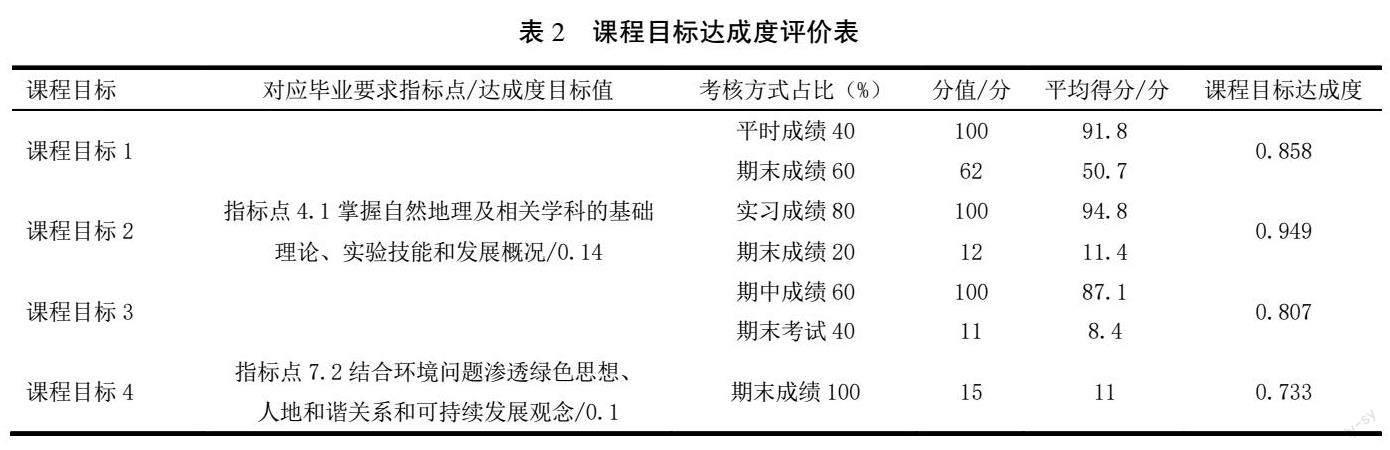

从2021级地理科学专业课程目标达成度评价表(表2)得出,4个课程目标的达成度分别为0.858、0.949、0.807和0.733,能够反映出学生对土壤地理学课程专业知识和思政元素的掌握情况较好。课程思政改革不是一朝一夕之事,需要持续改进和完善,比如课程目标4的达成度相对较低,下一步应改进措施提升此目标的达成度。

六 结束语

本文基于地理科学专业人才培养特点,首先确定了课程思政建设目标,结合人才培养方案,设立了土壤地理学课程目标,通过思政素材挖掘,建立课程思政案例库,再采用启发式、讨论辩论式、自主探究式和案例式等多种教学方法,将思政元素融入课堂教学内容,最后分析评价了课程目标达成度,并为改进后续教学提供指导。形成了“目标-内容-实施-评价-管理”五位一体的课程思政教学模式,以期更好地解决思政课与专业课两张皮的问题,为其他同类相关专业课程思政建设提供指导。

参考文献:

[1] 于万里.工科课程思政建设的实践探索:以宝石学概论为例[J].高教论坛,2021(9):32-34,39.

[2] 贺武华,王凌敦.我国课程思政研究的回顾与展望[J].学校党建与思想教育,2021(4):26-30.

[3] 王雪梅,刘泉.基于四位一体的地方高师院校“土壤地理学”课程思政教学设计[J].绵阳师范学院学报,2022,41(11):116-130.

[4] 李权国,张弢,文力,等.高校地理科学专业“课程思政”与德育价值研究[J].中国地质教育,2020(1):54-56.

[5] 刘宪锋,李晶.课程思政背景下地理信息科学专业教学改革探索与实践[J].首都师范大学学报(自然科学版),2023,44(4):91-96.

[6] 宋红丽,刘前进,安娟,等.高校地理科学导论课程思政教学改革探索[J].高教学刊,2021(34):112-119.

[7] 田其濡,赵思琦,刘诗雨,等.地方高校课程思政建设路径探索与实践[J/OL].中国教育技术装备:1-3.http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4754.T.20230927.1439.004.html.

[8] 赵军,戴沈艳,刘子豪,等.“土壤地理学”课程思政教学改革探索[J].南京师大学报(自然科学版),2023,46(S1):16-20.

[9] 宋红丽,吴元芝,董彬,等.沂蒙精神融入地方高校地理学类课程思政教学探究[J].高教学刊,2023(8):189-192.

[10] 岳峰,徐东升.沂蒙精神融入高校思想政治理论课的路径研究[J].江西科技师范大学学报,2019(2):5-12.