基于工程教育专业认证的土壤污染与防治课程改革

辛佳

摘 要:工程教育专业认证标准对环境工程专业教育质量和大学生综合能力培养提出新的标准和要求。为此,该文以土壤污染与防治课程为例,基于工程教育认证的成果导向教育理念,以培养学生分析、解决问题的能力为目标,对课程的教学内容和教学模式等方面进行创新性改革,坚持成果导向,梳理课程逻辑,教学科研互促,鼓励课堂互动,深化课程思政,建立“有目标、有逻辑、有案例、有互动、有情怀”的“五有”创新教学模式,从而实现教学效果的提升。

关键词:工程教育专业认证;土壤污染与防治;思维导图;课堂互动;课程思政

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0035-04

Abstract: The standard of the engineering education accreditation puts forward a new requirement to the education quality of the major environmental engineering and the cultivation of college students' comprehensive abilities. To meet the requirements of engineering education accreditation, taking the course Soil Pollution Prevention and Remediation for example, this paper reformed the traditional teaching mode. "Five haves" teaching mode was established to well define goals, specify logics, introduce case teaching, promote classroom interaction, and realize ideological and political education in curriculum, thereby improving teaching performance.

Keywords: engineering education accreditation; Soil Pollution Prevention and Remediation; mind map; classroom interaction; curriculum ideology and politics

为应对我国土壤污染防治工作的迫切需求,在环境工程的专业范畴内,土壤污染与防治相关的理论学习和实践培训已经被放置到与水和大气污染阻控同等重要的战略地位[1]。土壤污染与防治课程是于2016年被增设到中国海洋环境工程专业课程体系中的。课程旨在改变“重水轻土”的专业原始状况,与“将整个地球关键带作为环境工程专业的研究对象”的教学理念完全契合。结合2016年我国《土壤污染防治行动计划》的实施,引导学生在掌握基础理论知识的基础上,来探讨和理解土壤修复技术原理及其应用。课程开设以来,基于工程教育认证的成果导向教育(Outcome-Based Education,OBE)理念[2],以培养学生分析、解决问题的能力为目标,不断完善知识体系建设和教学方法拓展,逐渐形成了具有系统性、先进性和前瞻性的课程知识体系,建立了“有目标、有逻辑、有案例、有互动、有情怀”的“五有”创新教学模式。

一 “五有”创新教学模式与实践

(一) 有目标——问题导向教学,学习效果检验

基于工程教育专业认证的目标,不仅要考察学生对理论知识的掌握程度,更重要的是关注学生运用知识来解析和解决实际问题的能力。因此,如何在课堂上有针对性地给同学们展示知识应用出口就显得尤为重要[3]。此外,该门课程中某些基础理论知识比较枯燥,如果不在授课前激发学生兴趣,明确其学习目标,很难使学生充分投入课堂。

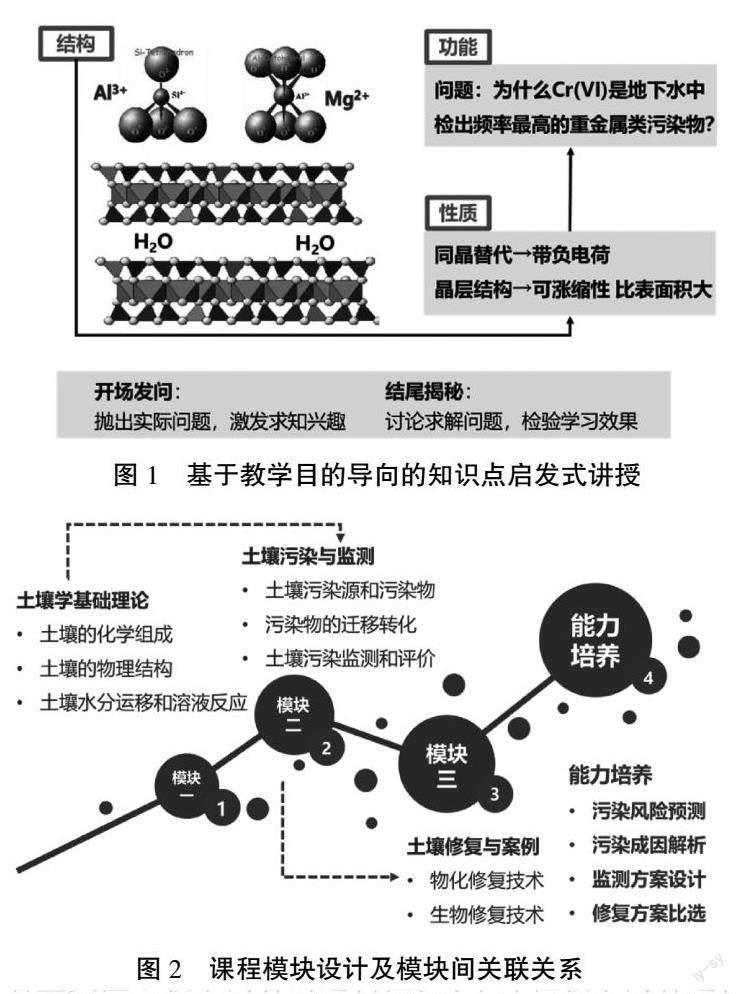

课堂讲授与演讲在方法上有相似之处,如何在演讲的开场抛出问题吸引听众,是决定演讲能否成功的关键。因此,由此借鉴,以学生们关注的实际环境问题开场,让他们思而不解,进而被吊起胃口,必然能在接下来的学习中兴致盎然。此外,在相关知识点讲授完时,回顾问题,让同学们依據所学知识自己来讨论答案,进而检验学习效果。例如,第二章中讲授的“黏土矿物的结构与性质”(图1),内容枯燥且较难理解,在讲授之前,以一个热点环境问题为引——为什么在众多类型的重金属当中,Cr(VI)与众不同,它不易积蓄在土壤中,而容易迁移至地下水?实际上课时同学们也对这个问题很感兴趣,而且讲授完后,同学们可以自主解答该问题,证明他们已经掌握知识原理并能够加以应用。再例如,第二章和第三章分别讲授了土壤中的无机矿物和有机质,其中所包含的黏土矿物和腐殖物质分属于无机胶体和有机胶体的范畴,所以当第四章开始讲授“土壤胶体”的时候,同学们会质疑这章难道不是对前面内容的重复吗?于是,除了在授课前跟同学们厘清第二、三章和第四章内容在侧重点上的差异之外,同时还以一个实际工程案例为引——为什么同一园区内不同工艺单元相同排污通量情景下其周边重金属污染分布特征迥异?让同学们发现仅凭第二、三章所学到的无机、有机胶体基本结构的知识是无法解决这个实际问题的,从而驱动同学更有兴趣地去跟踪本章中关于土壤胶体静电吸附机制和影响因素的相关知识。

(二) 有逻辑——彰显逻辑思维,实现内容重构

该门课程针对的是环境工程专业的本科生,而目前与课程同名的现有教材所包含的内容与授课对象的知识背景和知识需求并不匹配,缺少递进式的章节设计,不利于学生对知识的深入理解。此外,相较于中学教学而言,本科专业教学具有知识点繁多、授课进度较快等特点,如果不能建立知识点之间的关联性,形成串联性的知识体系,学生只能靠机械记忆进行知识点的背诵,而无法上升到理解和应用层面[4-5]。在课程设计时,教师着重关注了教学内容的逻辑性。对本课程教学内容逻辑性的设计主要体现在“课程模块的关联性”和“章节知识点的关联性”两个层面。

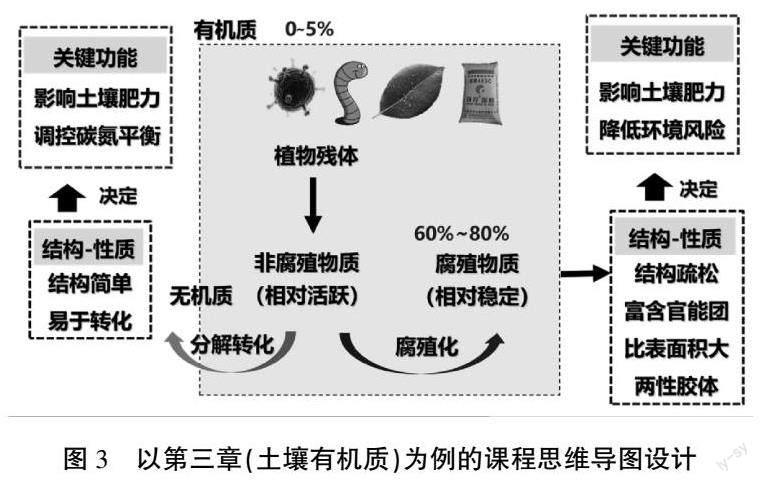

在“课程模块的关联性”方面,课程设计之初就发现与该课程同名的现行教材存在两个关键问题:①主要内容设置与学生专业基础不符。课程章节往往直接从“土壤污染的基础理论”切入,而缺乏对土壤学基础知识的讲解,忽视了目前环境工程专业学生毫无土壤学先修基础的尴尬现状,造成学生对土壤污染理论理解困难,教学效果不佳。②“土壤污染理论”部分所占比重过高,“土壤调查与风险评估”“土壤修复技术”等部分往往介绍不够充分,也缺乏实际的工程案例辅助,不符合工程教育认证中对“解决复杂工程问题”这一培养目标的支撑。为了解决以上问题,在开授土壤污染与防治课程的过程中,进行教学大纲试点,创新性地进行课程内容重构,将全部课程内容分为“土壤学基础理论”“土壤污染与监测”和“土壤修复与案例”三个模块(图2),合理分配课时,使得学生在获取土壤学基础理论知识的基础上能够更好地理解和解析复杂的土壤污染问题。同时,在学习土壤修复技术时,能够结合实际工程案例,更好地理解技术的内在原理和技术在实际工程问题中的优化集成。

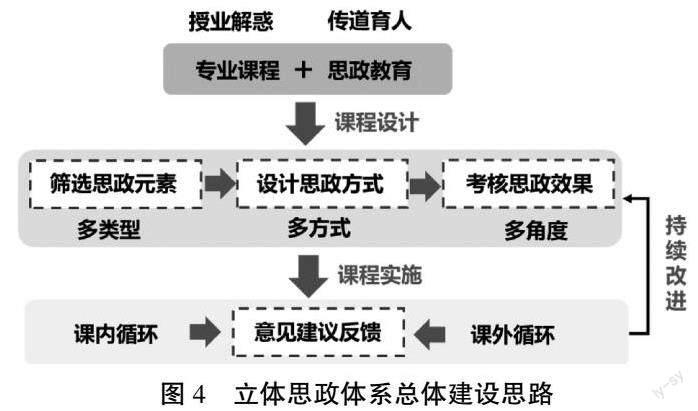

在“章节知识点的关联性”方面,进行教学设计时就厘清知识点的逻辑关系,建立章节间内容关联,绘制每一章知识点之间的思维导图。一方面,教师借助思维导图指导课堂进程,在制作多媒体课件的过程中,设置顺序动画效果,支撑“提问-思考-解答”的课堂互动,体现教学内容的递进性和层次感,依靠后面章节的实际污染问题分析来检验先前章节的理论学习效果,让同学们真正做到把书读“薄”;另一方面,在每章开始和结束时,设计“知识回顾”和“本章小结”,利用思维导图,把关键知识点串联起来,并强调教学目标中的能力要求,帮助同学们抓住知识重点和明确知识出口。以第三章土壤有机质为例,整章内容包含“土壤有机质的来源、含量及其组成”“土壤有机质的分解和转化”“土壤腐殖物质的形成和性质”和“土壤有机质的作用”四个小节,看上去内容比较分散,如果能将以上内容间建立系统性的关系,会更利于同学们对整章内容的掌握。于是,在授课结尾时,借助一幅思维导图(图3),带领同学们进行知识梳理,以土壤中有机质的分解转化过程为纽带,建立起土壤有机质来源、主要组分(腐殖物质和非腐殖物质)、无机质之间的关系,然后以“结构决定性质,性质决定功能”的基本规律为纽带,串联起有机质组分及其功能的关系。

(三) 有案例——教学科研互促,两者相得益彰

该课程以“土壤”为题,土壤和其他环境介质(如大气、地表水)不同,它赋存于地表之下,同学们日常生活中往往缺少对它的直观观察,更没有亲身参与过野外调查工作或亲眼见过实际修复工程,很难对其物理结构和化学组成形成感官想象,难免困于纸上谈兵,对理论知识的理解受到局限[6]。

针对该问题,教师注重授课的故事性,借助案例教学,加强理论知识与感性理解的同步提升[7]。在讲授关键知识点时,辅以一些相关的具体科研项目或实际工程案例进行讲解。一方面,个性化地绘制土壤物理结构或化学组成的示意图片或动画,或者展示现场照片或视频,可以帮助同学们建立野外工作和修复工程的现场感;另一方面,分享和知识点相关的实际科研数据,带领同学们扮演“侦探”角色,利用所学理论知识来解析特殊有趣的数据规律或实验现象。例如,在讲授第六章土壤水分移动与循环时,为了让同学们更好地理解“毛细水在污染物‘自下而上输移中的重要性”,以一项垃圾填埋场周边土壤污染调查课题为例,给同学们展示在垃圾填埋场下游深层土壤中所发现的污染物含量随着深度增加递增的趋势,这与通常认知下污染物随着重力水下渗所导致的污染物随深度递减的规律相反,就能很好地帮助同学们理解毛细水上溯在污染物自下而上输移中的重要性。这些真實案例的加入,不但能够辅助同学们理解理论知识,检验其学习效果,而且由于现场图片和视频的真实性,还意外地收获了轻松的课堂氛围。

此外,课程所讲授的土壤污染原理和土壤修复技术与整个土壤修复行业关联紧密,在坚持“目标导向”的教育理念和服务就业需求的基础上,穿插“土壤修复市场与产业现状”的教学内容,向同学们讲授该领域的行业市场动态,包括行业发展趋势、主要的从业单位和产业链条、行业发展的主要进展与瓶颈问题等,同时,适当联系科研热点,以此加深同学们对该行业就业前景和科研需求的认识。

(四) 有互动——鼓励课堂互动,培养思辨能力

互动式教学可以在教学过程中实现教与学的有机结合和相互作用,强调在教师授课的同时注重学习者的反馈,给学生提供参与和自我表达的机会[8]。但是,大学生中普遍存在“不愿互动、不敢互动”的问题,这与中学阶段以接受为主的教学模式有关,很难要求同学们快速转变。

针对该问题,需要在课程中循循善诱地以同学们乐于接受的方式鼓励课堂互动。一方面,在“讲授型”教学环节中,穿插集体互动和个体互动,在个体互动前,给同学们充分的讨论思考时间,减少同学们对互动的担忧和恐惧,鼓励同学们“发声是自己的权利”;另一方面,设置了两周“讨论型”教学环节,翻转角色,依靠同学们进行案例调研,通过大家的“汇报—讨论—思考—互动”来调节课堂氛围。在课堂上通过鼓励性政策激发主动提问和主动回答,培养同学们批判性思维,鼓励同学们积极思考和勇于表达自己的观点。

与其他翻转式课堂有所不同,“讨论型”教学环节将课堂讨论放到PPT汇报同等重要的地位,每个小组汇报完毕后,针对汇报内容展开讨论,讨论时间同为10分钟。讨论的方式分为以下几种:①汇报小组以课堂互动的方式提出问题,启发听众思考并回答;②听众针对汇报小组讲授内容提出疑问,由汇报小组成员共同解答;③教师针对汇报的具体内容,提出启发思考性问题,请汇报小组或全体同学结合此前章节所学知识来综合思考、讨论、回答。课程助教负责记录现场提问和回答情况,为课后评分提供参照。在每个小组汇报和问答环节结束后,教师从以下三方面进行总结:①知识性总结,针对汇报小组所讲授内容未及之处进行补充性讲解;②汇报表现总结,针对汇报小组汇报内容的知识性和逻辑性、汇报成员的表达能力、PPT文档制作、回答问题的准确性和团队全员参与度等方面做出过程性评价;③问答环节总结,对非汇报组提出问题的深度和讨论过程进行总结。此外,针对先前几届课程中同学们反映的其他课程中“汇报主题与课程联系不紧密”“组别过多,汇报像赶场”“小组内各成员贡献度不一致,缺乏差异性评价机制”等问题进行一一改进,不断优化成绩评定细则,注重学生课堂实际参与情况与解决问题的能力。课程结束后,请汇报小组代表、研究生代表和教师三方根据各组本场的实际表现依据评分标准给出客观分数,然后进行成绩汇总、公示。

(五) 有情怀——筛选思政元素,实现价值引领

目前,在工科课程中开展课程思政往往存在课程思政育人点与专业知识点贴合度不高的问题,为了思政而思政,专业教育和思政教育两层皮[9]。课程思政的教学方式也比较单一,缺乏教师和学生之间的有效互动,课下、线上和现场的教学环节没有得到充分开发,缺少调动学生积极性的课程内生动力[10]。此外,考核和反馈机制不健全导致思政效果无法得到有效评价和持续改进。

本课程从“家国情怀”“生态思想”“专业认同”“职业素养”“团队协作”“思辨精神”等六大方面出发,筛选与课程三大知识模块(土壤学基础理论模块、土壤污染与监测模块和土壤修复模块)紧密贴合的思政元素。例如,在讲授中融入习近平生态文明思想;介绍我国在首次全国土壤污染状况调查中所做的努力及污染现状,增强学生的职业荣誉感和责任感;结合实际的土壤污染案例,强调实事求是的严谨科学精神的重要性,强调环保犯罪的严重性和工程伦理的重要性;在讲授“土壤样品的采集和保存”时,结合最近中国探月工程嫦娥五号探测器顺利完成月球表面“月壤”自动采样的新闻,介绍嫦娥五号的任务是中国航天迄今为止最复杂、难度最大的任务之一,实现了中国首次月球无人采样返回,助力了深化月球成因和演化历史等科学研究,提高同学们的国家荣誉感。

采取包括“问题导向式教学”“案例分析与讨论”“课堂互动和翻转课堂”“现场实践教学”等多种方式穿插进行。依据不同知识点及其思政元素的具体特征,确定适合的教学方式或教学方式组合,整合教学资源,使思想政治教育与专业课程有机融合,形成协同效应,以期达到“教之以事而喻诸德”的教学效果。此外,课程构建了多循环的持续改进机制,征询同行专家和学生的意见建议,定期进行课程质量评价;与学院团委开展合作和实施信息共享,建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,对用人单位的人才需求进行定期分析;针对反馈结果进行教学内容和教学方式的持续改进(图4)。

二 结束语

教师曾连续五年对课程进行质量评价和课程满意度调查,根据同学们的反馈意见,认为课程所采用的创新改革手段对他们加深理论认知很有必要。教学创新改革是教学手段,而不是教学目的,不能为了采用而采用,也不能生硬地照搬,要根据课程特色和学生诉求来进行有针对性的设计和优化,才能够实现最终的教学目的。在土壤污染与防治课程中,坚持成果导向,梳理课程逻辑,教學科研互促,鼓励课堂互动,深化课程思政,建立了“有目标、有逻辑、有案例、有互动、有情怀”的“五有”创新教学模式。通过学生们身体力行地参与,加深了他们对实际理论知识的认知,也提升了同学们运用所学知识来解析复杂环境工程问题的能力。

参考文献:

[1] 王禹,龚巍峥.浅谈中国土壤污染问题及其防治[J].能源与节能,2021(5):87-88.

[2] 吴伊波,姚敏,程军蕊.工程教育专业认证驱动下“环境化学”课程改革探索[J].教育教学论坛,2021(45):79-82.

[3] 谷陈,陈鹤鸣.工程教育专业认证中的教师职责探究[J].高等工程教育研究,2020(3):104-108.

[4] 杜彦斌,李平.《工业工程概论》双语课程教学内容重构实践与探讨[J].教育教学论坛,2020(9):183-184.

[5] 黄振菊.应用型课程教学内容体系的重构与优化[J].黑龙江高教研究,2012,30(8):176-178.

[6] 王芳,林妍敏,何俊.基于科研反哺教学的环境类创新人才培养模式探索——以“环境土壤学”课程为例[J].教育教学论坛,2021(20):93-96.

[7] 孔令军,宋刚,苏敏华,等.科研反哺教学在创新型人才培养中的实践探索——以环境工程专业教学为例[J].高等理科教育,2021(6):35-39.

[8] 李晓飞,仝艳.物理化学课程的六种互动式教学[J].教育现代化,2020,7(6):161-162.

[9] 倪金龙,唐小玲.地质类专业课程思政建设的探索与实践[J].教育现代化,2022,9(1):66-69.

[10] 李美俊,朱先磊,师生宝,等.《环境化学》“互动”式教学方法探讨[J].大学教育,2013(7):94-97.