“四结合四优化”培养作物学科研究生科研创新能力的探索与实践

张桂莲 张海清 贺记外

摘 要:当前,研究生教育规模不断扩大,研究生队伍已成为我国科学研究的主力军。培养研究生的科研创新意识和创新能力对我国现代化建设具有重要意义。该文通过分析作物学科研究生科研创新能力培养现状,从高校-企业-基地相结合优化实践教学资源,校内外导师与技术人员相结合优化实践教师队伍,教学-科研-生产相结合优化人才培养模式,校内与校外管理相结合优化人才培养管理机制等方面探讨作物学科研究生科研创新能力的培养,切实提高研究生的培养质量。

关键词:四结合四优化;作物学科研究生;科研创新能力;培养模式;管理机制

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0023-04

Abstract: At present, the scale of graduate education is expanding, and the graduate team has become the main force of scientific research in China. Cultivating graduate students' scientific research innovation consciousness and innovation ability is of great significance to China's modernization construction. This paper analyzed the current situation of cultivation of scientific research and innovation ability of graduate students in crop discipline. The paper explored the cultivation of scientific research and innovation ability of graduate students in crop discipline through optimizing practical teaching resources by combining university-enterprise-bases, optimizing practical teaching team by combining tutors and technicians inside and outside school, optimizing talent cultivation mode by combining teaching-scientific research-production, and optimizing talent cultivation management mechanism by combining management inside and outside school, effectively improved the quality of postgraduate training.

Keywords: four combinations and four optimizations; graduate students in crop discipline; scientific research innovation ability; training mode; management mechanism

创新是社會向前发展的动力,是国家兴旺发达的源泉。国家竞争力的核心体现在自主创新能力上,而科研创新能力是自主创新能力的基石[1]。评价国家科研创新能力高低的关键因素在于是否拥有创新型人才。高等学校研究生教育肩负着为我国现代化建设培养高素质、高层次创新型人才的重任。随着研究生招生规模不断扩大,研究生队伍已发展为我国科学研究的主力军。但近年来,由于培养模式不合理、教学资源不足、理论联系实际不紧密等问题导致研究生培养质量下降[2]。本文以湖南农业大学作物学科研究生为例,针对作物学科研究生创新能力培养现状,结合作物学科的科研优势与特色,对“四结合四优化”培养作物学科研究生科研创新能力进行了探索与实践。

一 作物学科研究生科研创新能力培养现状

(一) 培养模式不科学

传统的研究生培养模式为“三段式”培养模式,即一年级完成研究生阶段的课程学习,二年级查阅文献资料撰写文献综述和开题报告,三年级开展学位论文研究与学位论文撰写。研究生阶段主要在学校教室-图书馆-实验室完成,很少参与社会生产实践,导致理论学习与生产实践脱节,影响了研究生科研创新能力的培养。

(二) 教学质量不高

与国外研究生灵活多元化专业课程相比,当前作物学科研究生课程设置不合理,创新性不强;教学内容更新速度较慢;教学方式单一;研究生课程教材建设不足,许多选修课程没有教材可用。

(三) 教学资源不足

近年来,由于招生规模的不断扩大,教学资源建设滞后,无论硬件条件还是软件条件都比较差,现有的实验室面积小、仪器设备老化陈旧,特别是研究生校外实践教学基地不仅数量少且不稳定,教学资源不足影响了研究生培养质量的提高。

(四) 实践教学队伍较弱

近几年,高校教师队伍片面追求高学历和年轻化,引进的青年教师实践教学经验不足,导致培养的研究生实践动手能力差,不利于实践创新能力的培养。

(五) 监管和评价机制缺乏

研究生人才培养方案的实施必须以严格的管理制度和管理运行机制作为保障。但是许多学校虽然制定了研究生培养管理的系列规章制度,但仍缺乏有效的监管和评价机制,致使许多制度和措施难以落实到位,人才培养质量得不到保障。

二 “四结合四优化”培养作物学科研究生科研创新能力

(一) 高校-企业-基地(平台)相结合,优化实践教学资源

近年来,我国研究生招生规模不断扩大,但教学资源建设滞后,使得教学资源处于超负荷现象,严重影响了研究生的培养质量[3]。以生物技术、信息技术为基础的现代农业逐步向规模化、集约化、机械化、标准化和信息化方向发展,单独依靠高校本身的教学资源已难以满足现代农业发展对人才培养的需求。产学研联合培养模式是高等学校培养高素质创新型人才的有效途径,不仅可以利用企业、科研院所的教学环境和教学资源,解决高等学校资源不足问题,而且可以结合企业、科研院所的生产实践培养研究生的科研创新能力与实践能力[4-6]。例如,湖南隆平种业有限公司是集科研、生产、加工、营销和服务于一体的农业高新技术龙头企业,建立了完善的新品种选育推广示范体系、种子生产管理体系、种子质量监控体系、种子市场营销网络体系、种子加工储运体系及售后服务体系,拥有水稻国家工程实验室、湖南亚华种业科学研究院等科研平台,拥有全国最大的杂交水稻繁殖制种基地,种子生产加工、检测检验成套设备和良好的生活设施条件,具有对研究生实施科研实习实训的完整功能。为满足现代种业发展对人才培养的需求,湖南农业大学于2008年5月与隆平高科湖南隆平种业有限公司签订了“关于建立校外教学实习基地的协议”,开展了联合培养研究生实践创新能力的探索。2010年,湖南隆平种业有限公司被评为“湖南省普通高等学校优秀实习教学基地”,2013年被教育部授予“国家级大学生校外实践教育基地”,2016年被评为湖南省研究生培养创新基地,2018年被评为全国农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地。近年来,湖南农业大学与湖南隆平种业有限公司联合组建了国家2011协同创新中心、湖南省杂交水稻种子工程技术研究中心、杂交水稻全程机械化制种关键技术研究与示范基地等,为研究生培养提供了良好的科技实践创新平台。

(二) 校内导师-校外导师-技术人员相结合,优化实践教师队伍

在研究生培养过程中,加强创新型导师团队建设是培养高层次创新型人才的关键[7]。近年来,很多高校教师队伍片面追求高学历和年轻化是导致培养的研究生科研实践动手能力差的重要因素。近年来,湖南农业大学与湖南隆平种业有限公司、大北农集团、中国种子集团有限公司等企业开展产学研联合培养研究生。校企双方分别指派具有丰富实践经验的教师和专业技术人员组成了相对稳定的实践教学指导教师团队,团队成员具有明确专业方向与任务分工,校内导师为第一责任人,重点负责理论与科研能力培养,校外导师重点负责专业技能的训练与提高,技术人员重点负责现场操作指导。研究生实践期间,双方派人共同参与,提供全方位的实践指导,有效地提高了人才培养质量。

(三) 教学-科研-生产相结合,优化人才培养模式

作物学科研究生科研创新能力不强的根本原因是理论联系生产实际不够。“十三五”期间,湖南农业大学与湖南隆平种业有限公司、大北农集团、中国种子集团有限公司、垦丰种业、湖南希望种业科技股份有限公司和湖南金健种业科技有限公司等企业根据现代种业发展的需求,合作申报和承担了多项国家项目和省级项目,为研究生论文选题和创新能力培养提供了丰富的科技资源。通过高校教师、企业科技人员和研究生的联合攻关,提高了科技成果产出率,产出的科技成果及时进入课堂和教材,进一步丰富了教学内容,形成产学研的良性互动,提高了研究生的实践创新能力和综合素质,实现了人才培养与社会需求的有机对接。

(四) 校内与校外管理相结合,优化人才培养管理机制

湖南农业大学根据实际情况在制订全日制学位研究生实践研究计划、研究生联合培养基地建设管理办法等制度的同时,实施了“四双”校内与校外相结合的培养管理运行机制,即双导师制,校内导师与校外导师联合指导,校内导师负责理论与科研创新能力培养,校外导师注重实践技能的训练与提高;双导向制,以培养创新能力和综合素质为目标;双向考核制,对研究生的基础理论知识与创新能力进行综合考核;双边监控制,按照学校与企业共同制定的管理实施细则,双方共同监控,分工合作,确保监控到位。整个培养过程中突出过程指导,加强现场案例教学,实行过程考核、同学相互评价、基地现场考核、书面报告和交流答辩等多种形式综合评价,保障人才培养质量。

三 “四结合四优化”培养成效

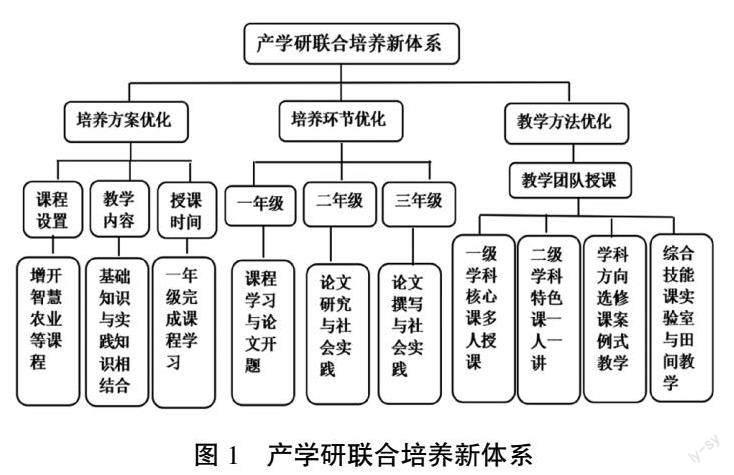

(一) 建立了产学研联合培养新体系

根据作物学科研究生的培养方案,以及现代农业发展对人才知识和能力结构的需求,以培养研究生科研创新能力为目标主线,在产学研联合培养中构建传授知识、运用提高、研究创新的培养新体系(图1)。在课程设置上根据产学研联合目标及企业的实际需求,双方共同商讨制定联合培养方案,优化了课程体系,例如增加了大数据分析、智慧农业、多组学分析等课程,并调整了课程学习时间与学位论文研究时间的安排。在教学内容上进行了整合与优化,将作物学科中共性知识、前沿内容融入到课程体系中,可在各专业实践类课程中体现,由联合培养导师或行业知名专家主导,以前沿讲座、案例分析、经验交流和小组讨论等形式联系生产实际讲授重大课题,突出了基础理论与实践理论的结合,在开放的探究性、主动性学习过程中提升研究生的科研创新能力。其次,优化了研究生培养环节,研究生复试录取后提早进入研究生学习阶段,通过查阅国内外文献或参与科研实践,发现科研与生产的实际问题,确定学位论文研究方向。研究生第一学年在完成课程学习的基础上,查阅文献撰写论文综述与开题报告,并完成论文预备试验。研究生第二学年,主要进行论文课题研究,在研究中发现问题,解决问题,创新研究内容,同时进行社会实践。研究生第三学年,根据实际情况补充部分论文试验内容,并整理、归纳、分析试验数据,提炼创新点,撰写学位论文,同时参加社会调查与社会实践,完成研究生阶段学习任务。整个研究生培养阶段,产学研紧密结合,理论与实践紧密结合,校内与校外紧密结合,课程学习与学位论文研究紧密连接,交叉进行。最后,改革了教学方法。改革过去传统的灌输式课堂教授教学方式,实施由名师领队,组建与“一核多元” 课程体系相匹配的教学团队,实施一级学科核心课多人一课专题讲座式教学、二级学科特色课和方向课一人一讲研讨式教学、学科方向选修课案例式教学,综合技能课实验室与田間课堂式教学,加强学科创新思维培养和跨专业能力融合,不断提升课堂教学的有效性与针对性。新的培养体系不仅激发了学生的创新欲望,而且培养了研究生的科研创新能力。

图1 产学研联合培养新体系

(二) 提高了研究生的培养质量

“四结合四优化”产学研联合培养模式,为作物学科研究生走出校门,进入企业或科研院所参加科研课题研究与生产实践提供了机会,不仅可以培养学生理论联系实际的能力,而且有助于在科研实践中培养分析问题与解决问题能力。学生的实践技能、创新能力、综合能力得到全面培养,提高了人才培养质量。近年来,有41 篇学位论文成绩被评为优秀,3人获得湖南省科技进步二等奖1项,1人获得“国家建设高水平大学生公派研究生项目”资助,8人参加国家标准和地方标准制定,10人获得国家发明专利,40 多名研究生获得国家奖学金,2 人获北美校友会奖学金, 20 余人获湖南省优秀毕业生称号,72 人获校优秀党员等各项荣誉称号。并且,还获得湖南省科创项目 26 项。在以“粮油作物绿色高产高效生产”为主题的湖南省第十届研究生创新论坛上,作物学研究生积极参与,5 篇论文获一等奖, 10 篇论文获二等奖,8 篇论文获三等奖。《稻田养鸭免耕轻简栽培技术集成创新研究》在全国农学院协同发展联盟华中片区大学生创新创业大赛中获得创新组一等奖;牛玉芳等的作品获“大北农杯”第一届全国农林院校研究生学术科技作品竞赛二等奖;梁玉刚在第十三届长三角作物学博士论坛中获得优秀报告三等奖。 学生踊跃去沅陵借母溪乡、洪江市、益阳大通湖,开展社会调查、支教、精准扶贫等丰富多样的各类社会实践活动,在基层服务百姓,提升自我。博士生陈元伟获评 2020 年全国“三下乡”社会实践活动“优秀个人”荣誉称号。

(三) 培养了研究生的“三农”情怀和职业素养

通过在湖南隆平种业有限公司的实习和锻炼,学生们可以身临其境地感受和学习袁隆平精神,增进学生对农业、农村、农民的基本情况和问题的了解,增强学生对建设社会主义新农村的认识,坚定“学农、爱农、兴农”的信念。通过接触社会、接触行业,学生可了解企业的人才需求特征。培养学生的社会活动能力和组织能力,以及严谨求实、吃苦耐劳、团结协作等品德,为其今后走上工作岗位,打下坚实的基础。

(四) 加快了科技成果转化

近年来,湖南农业大学与湖南隆平种业有限公司、大北农集团、中国种子集团有限公司、垦丰种业、湖南希望种业科技股份有限公司和湖南金健种业科技有限公司等企业合作完成了10余项国家级和多项省部级科研项目,合作获湖南省科技进步一等奖1项,大北农植物育种一等奖1项,湖南省科技进步二等奖7项,联合发表科研论文65篇,获得国家发明专利5项,制订中华人民共和国农业行业标准2项、湖南省地方标准3项,审定品种60多个。“杂交水稻全程机械化制种关键技术研究与示范”“杂交水稻制种母本机插秧技术研究与应用”和“杂交水稻种子机械干燥技术”3项科技成果被专家评价为具有国内外先进水平,并获得了湖南省科技成果登记。合作完成的“杂交水稻全程机械化制种技术”研究成果,2020—2023年在全国杂交水稻制种区得到快速推广应用。该技术大大减少了杂交水稻制种的成本,提高了制种效率,可节支增收400元/亩(1亩约等于667 m2) 以上,减少劳动用工50%,创造经济效益1.6亿元,有效带动了杂交水稻规模化、机械化生产和专业化服务,带动了地方经济的发展。同时,与湖南隆平种有业限公司等单位合作成立了“杂交水稻机械化制种产业技术创新战略联盟”,每年为种子企业、杂交水稻制种大县和专业合作组织培训生产技术人员千余人次,促进了杂交水稻产业化升级。

(五) 提高了研究生就业率

通过“四结合四优化”产学研联合培养,不仅培养了研究生吃苦耐劳与集体协作的团队精神,而且提高了学生就业竞争能力,使得学生在毕业前就被联合培养企业或科研院所录用,在一定程度上促进了研究生的就业。2019—2023年合作培养的研究生中有29人直接进入了合作培养单位就业,由于其基础知识扎实、创新能力强、能刻苦钻研,很快成长为单位业务骨干,受到了用人单位的好评。其中,2011届毕业生周飞捷已晋升民生科学院院长助理,2015届毕业生袁斌已晋升为湖南农丰种业有限公司副总经理,2016届毕业生李小华现已晋升副高并全面负责湖南隆平种业的亲本繁殖工作,2016届毕业生张维亮已晋升亚华种业总经理助理,2019届毕业生张钊已晋升先正达集团中国MAP与数字农业经作业务总经理兼任中国绿色食品有限公司法人代表、执行董事、总经理。

四 结束语

围绕研究生科研创新能力培养,结合湖南农业大学作物学科的科研优势与特色,对作物学科研究生科研创新能力培养进行了探索与实践。

通过高校-企业-基地相结合优化实践教学资源、校内外导师与技术人员相结合优化实践教师队伍、教学-科研-生产相结合优化人才培养模式、校内与校外管理相结合优化人才培养管理机制,形成了“四结合四优化”培养作物学科研究生科研创新能力的新模式。

优化人才培养方案、培养环节与教学方法,在产学研联合培养中构建传授知识、运用提高、研究创新的培养新体系。

“四结合四优化”培养模式,不仅激发了学生的创新欲望,培养了研究生的创新创业能力,提高了研究生的培养质量,而且加快了科技成果转化,促进了企业产业化升级和地方经济的发展。

参考文献:

[1] 覃世艳,崖波.研究生科研创新能力的培育与研究生思想政治理论课教学[J].教育教学论坛,2013(43):279-280.

[2] 杨杰,刘政,周克良.基于产学研合作的研究生创新能力实践的教育研究[J].江西理工大学学报,2010,32(2):83-85.

[3] 刘洪,樊沐佼,曾庆恒,等.产学研合作培养创新型石油工程应用型人才[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2010(5):165-167.

[4] 周国模.浙江农林大学产学研合作教育的探索与实践[J].高等农业教育,2010(8):7-9.

[5] 雷永林,徐光亮.产学研联合培养研究生模式下的过程管理探讨[J].中国电力教育,2010(30):40-42.

[6] 邱玉臣,陈绍英.开展产学研合作教育,培养创新人才[J].呼伦贝尔学院学报,2008,16(1):70-73.

[7] 孟春麗,李连举.产学研合作教育培养创新人才的探索[J].河南工程学院学报(自然科学版),2009,21(4):78-80.