书法家薛元明 王博文 半缘修道半缘君

◆薛元明( 南京 )

承蒙隽平兄不弃,多次相邀,约我在《文艺生活·艺术中国》杂志刊载鄙人及内子王博文两人的专题。在这之前,我俩从未在一起亮相。书法圈的夫妻档很多,“夫唱妇随”或“妇唱夫随”都有,然而这么多年,我们却各唱各的。有点各自的“空间”会更好。其实我们对于孩子的书法教学,也持同样的主张,除了不该做的坚决不能做之外,其余的尽可能大胆地尝试,这样反倒有自由自在的成长空间。这也不行、那也不行,反而会将个人的思维和能力束缚了。在书法修行的过程中,有时“反其道而行之”,恰恰是反常合道。

博文出生在文化底蕴深厚的汉高故里。她的书法之路起步很早,七岁学书。有意思的是,她是从篆书入手的,至今仍是个人创作的主要方向,主攻邓石如、吴让之、吴大澂,上溯秦篆、石鼓文、《散氏盘》和《毛公鼎》等,其中对邓石如《白氏草堂记》和吴昌硕《石鼓文》用功最勤,后来又涉猎魏碑和汉隶。她拜本地乡贤景大文为师,后忝列张荣庆先生门墙;在南京求学、工作多年,得到孙晓云老师的关心。景大文老师喜欢写碑,得力于沈曾植。其为人质朴,强调夯实基础。张荣庆老师为人率真、坦诚,多年来秉持个人理念,继承传统,光大“二王”,从不凸显自己,强调弘扬经典,走的是碑帖融合之路。这些老师,从不同角度给予王博文很多引导和启发。

回顾来看,王博文在个人的成长经历中,有几个关键点:1995年上高一时,在丰县博物馆成功举办首次个人书法展,在当地“声名鹊起”;1996年获中国书协主办的“海尔杯”全国少年儿童书画大赛二等奖;大学期间获得1999年全国大学生艺术节书法二等奖;2003年,入展全国第三届妇女书法展。作为女性书家,她肩负着工作和家庭的双重责任,没有大块整段时间投入到临创当中。虽然近几年她参加书法圈交流活动不多,但她热爱书法的脚步并未停止,利用各种碎片时间临摹碑帖或揣摩创作。她给人的印象是快人快语,热情而又略带拘谨,真诚而又严肃,追求完美,反映在书法上—风格工整大方、平和素雅。书法塑造了她的精神世界和理想世界。

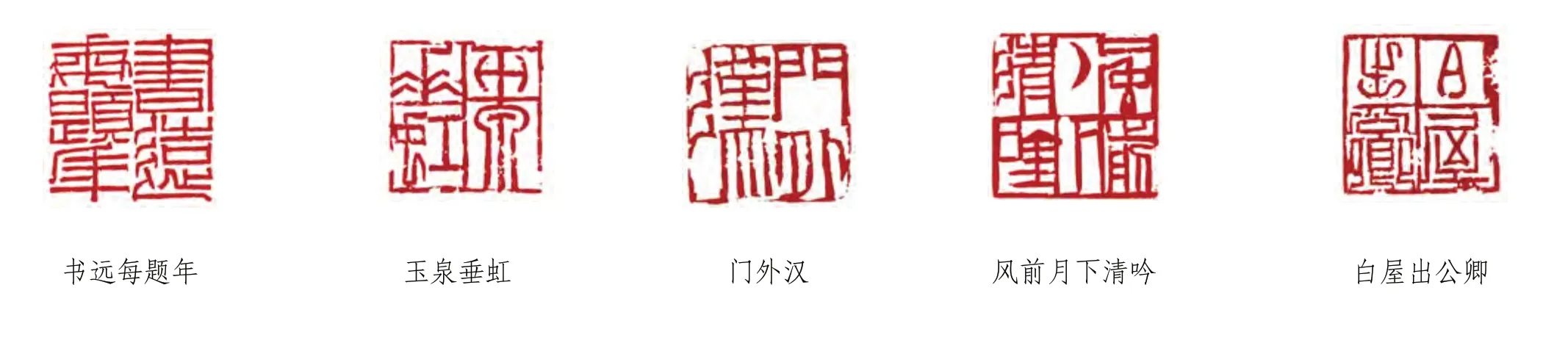

篆刻 薛元明

相比其他书体,篆书出新非常难。篆书先有正误要求,须释读准确,掌握来龙去脉,其次才是风格要求。写篆书格外强调文字学修养,对于多种篆书体系和子体系的接纳与熔铸,必须有学术性思考。也正因为如此,篆书创作也带来了很多的乐趣。创作必须做到严谨性和即时性的有机统一。很多人忽视了“即时性”要求。殊不知,篆书的求变契机很多时候就在于这一点。书家创作时,必须注重对自身特定状态的把握,比如对吴派石鼓有所感悟,在创作之前可以先临习半小时,顺着这种笔意,迅速地进入状态。有时偶尔觅得若干篆书小品资料,欣赏之余,亦可加以模拟,进行“有凭据地创作的尝试”,可能有意外的收获。平时注重积累不同的感觉,关键时刻必定会有收获。除了坚持临创之外,王博文对于整个篆书史非常关注,对于一些小的发展脉络,也加以梳理,以思考引领创作。

我俩的相识,完全是一种偶然。毫无疑问,书法起到了至关重要的作用。我始终深信笔墨缘。我更坚信一点,书法赐予了我人生中的一切,所以要感恩书法,竭尽一生的努力,传道授惑,为书法做一些力所能及的事。

回顾我个人的学书经历,可以说非常偶然。我的父亲不识字,母亲粗通文墨。我是无意中受到一位老私塾先生的影响—也许可能谈不上影响,回想起来,感觉在有意无意之间。直到多年之后,我才知道他姓“尹”,名字一直不知道,而他的外号就叫“老先生”。也许,这正是那个时代对读书写字之人的尊称。我至今仍然记得他那一手工整的柳体字。虽然记忆有些模糊,却从未忘怀。上大学之后,有幸结识了张乃田老师,全面系统学习书法篆刻,改变了我一生的方向。我原本所学的是经济学专业,现在基本荒废,几乎成了“不务正业”,半辈子光阴主要从事书印创作实践和研究,业余爱好成了自己的专业。但我明显感觉到,经济学知识使我的思路异于纯粹的书法专业之人。但从本质上来说,书法学是人学,经济学也是人学,都是相通而互助的。至此,一晃时间过去三十多年,好在现今还能坚持。

我的书印创作极少示人,多半是专门的约稿。平时主要是撰写理论文章。我从内心深处来说,一直强调必须有一定的实践基础,获取经验,否则无法以理服人。在创作上,我的兴趣是有起伏的。前段时间迷上了嵌名联的撰写和创作:一方面是与众多挚友的交往,难免各类酬答行为;另一方面,我比较注重培养“革命后来人”,对于想学、爱学书法的晚辈,总是要给予鼓励,多留点书法的种子、读书的种子。于是,就有了这样一批嵌名联的出现,算是契合了“原创性”宗旨。

陶渊明·饮酒 楷书 王博文

嵌名联有限定性要求,因而有挑战性。我所选择的是汉简。汉简字形变化大,磊落跌宕,不拘绳墨,应用到对联方面,可以自践新意,只是功力不足,尚有待努力。拟就这批对联内容,耗费了大半个月的时间,我没有集中专门整理,有空闲就看一下,可能又增加了一两个。完全确定内容之后,我花了两晚上时间,集中书写完成,感觉尚能达意。书写中医诸福元的嵌名联时,纸张不够,只能一黄一绿相配,倒也有趣。我只觉得胸中有一股气,书毕而长舒,五脏六腑极为畅快。书家创作,注重兴之所至,无意于佳乃佳。这不仅有学养要求、技法要求,更有契机要求。至此,嵌名联的创作告一段落。

晓篁是家强兄的爱子。“篁”的意思是“竹子”,于是我想到“竹林七贤”。淮北是文化古城,容易引人浮想联翩。长吟和长啸乃古人一抒胸臆的常见举止,随即我又联想到“雏凤”之声,综合几个典故而成就此联。沛宸是激浩兄的公子。虽然我和小朋友只见过一面,但他颇有个性,有点桀骜不驯的意思,“专业”的说法是“不服从”,凡事有自己的主见,难能可贵。所以我就想到“沛公之意”,没别的意思,主要是预祝小伙子将来可以有一些“闯劲”,走出属于自己的路。奎荣兄是国内知名的胰腺专家,也是行政领导。医生和书家之间,自古以来不分家。奎荣兄钟情翰墨,当在情理之中。艺术因子也遗传给了女儿开颜,可能为了择业的便利,或者是他考虑到自己医学方面要有继承人,所以让女儿选择学医。好在小朋友对于书画的挚爱未曾改变,故我拟就“开卷颜笔”联。需要说明,“颜笔”指鲁公,乃书法史中独一无二的“书人合一”之典范,是我辈“偶像”。再者,读书和写字向来是不分家的,人格修炼和艺术创作也不能分开。

忠敏兄虽是官员,骨子里更像个文人。当然,他本质上也是读书人。我们有很多的共同语言。遣词造句撰联,不自觉地将传统的“诗礼传家”的要求应用上了。书法圈里,读书人应该更多一些。写给邓伟生兄的嵌名联,其中有“成大业”“展鸿图”的内容,可能俗了点,因为他是经营花圃的,必须祝愿他生意大发。俗点也好,更接地气。

为隽平兄撰联纯属一时兴起。从方方面面来看,他是一个想做实事的人。身处中国社会,想做点事,有时非常难。“沧海横流,方显出英雄本色”。我相信湖南人的血性,“湘人不倒,华夏不倾”“楚虽三户,亡秦必楚”。以我的观察,尤其是他在书法方面,还是有点野心的。有些话,也是我的心声:书法史中诸贤,犹如一座座巍峨的山峰,面对他们,如对至尊。而有志于在书法之路中前行的修行者,必须想尽一切办法,把自己变成一座山。故以此联共勉。

我对于刻印纯粹是一种兴趣。有时感觉篆刻比书法更有趣,刀石相碰的瞬间,吱吱嘎嘎的声响中,反复设计印稿的焦虑会一扫而空,兴之所至的偶得可以带来无穷的快感,夹杂着石质不可预料的崩裂而可能导致败兴,各种感觉都有,堪称印中岁月、印中人生。篆刻相对书法来说,民族属性更为稳定。不过,印坛之中,闷骚型的人还是比较多,卖弄风骚的则更多。很多人可能一味强调个性,最终忘乎所以。所谓“离经叛道”,得先有“经”和“道”,尚未入门,没有打牢基础,便急不可耐地要表现,以至于各种牛鬼蛇神纷纷出笼。有的则沉浸于“复古风”,模拟某一路印风惟妙惟肖,俨然忘了自己。这两种极端令人担忧,但也无可奈何。书印小道,纯属个人之事。说到本质,这是书印本身的“慢热”与“速成”观念之间的矛盾。以我粗浅的体验来看,书法比篆刻的成熟更慢。篆刻用刀,是硬质的,毛笔软毫,柔软多变怪异,想要驾轻就熟,难呐。无论书印,我一直强调临摹,具体做法如王铎所言“一日临摹,一日应请索”,而从心态来说,则期望如吴昌硕所言“一日有一日之境界”,功力积累是“尽人力”,至于能做到什么程度,那就“听天命”。

借助《文艺生活·艺术中国》宝贵版面共同展示亮相的机会,我想对内人说,执子之手,与子偕老。书法篆刻的道路上,让我们更从容一些。

汉马嘶风 篆书 王博文

——钱坫