刊首语

破解传统村落保护与发展的瓶颈

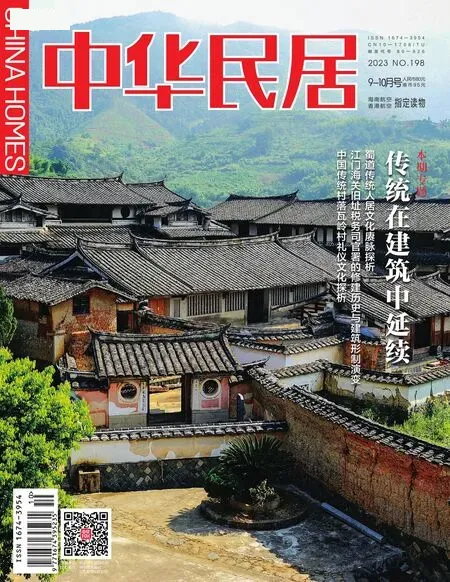

我国广袤的乡村地区散落着各具特色的传统村落,见证着农业文明的悠久历史。传统村落保持了传统的选址和格局,保存了风貌较为完整的传统建筑,具有鲜明的区域文化类型和活态传承的非物质文化遗产。除了纳入传统村落、历史文化名村等保护体系的村落外,我国各地还有数以万计的普通村落,同样具有悠久历史和文化价值。

根据住房和城乡建设部、原文化部、财政部发布的《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》,将传统村落界定为“拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落”。

传统村落大多散落在相对偏僻、贫困落后的地区,除了极少数得到政府的较大重视外,大多数传统村落仍“散落乡间无人识”。

传统村落的保护工作繁琐,技术性较强,依靠村民的自发保护显然是不够的,从传统村落的普查、登记、认定、公布再到保护规划的编制,均须以政府为主导。而对目前以经济发展为中心、以城市建设为主要任务的地方政府来说,传统村落保护的重要性明显地被放在了次要位置。同时,传统村落的保护是需要持续投入资金、人力、技术的过程,而创造的经济效益、政治效益、社会效益有限,导致部分地方政府对传统村落保护态度冷淡。特别是部分紧邻城市且保存较好的村落命运更加曲折。当面临城市扩张压时,政府往往会放弃保护传统村落护而努力推动城市建设。

传统村落相关法律制度滞后。2012年12月住房和城乡建设部、财政部、发改委及国家文物局印发了《传统村落评价认定指标体系(试行)》,并于同月提出《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》,但并未形成正式的具有法律效力的传统村落保护法规。目前,传统村落的保护主要借鉴《中华人民共和国文物保护法》《中国历史文化名城名镇名村条例》《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》《历史文化名城名镇民村保护编制办法》及各省市的保护性法规和国际历史文化遗产保护条约等,但显然地方性保护法规都具有明显的地域性。

目前,中国历史文化名城、名镇、名村和自然文化遗产主要由住房和城乡建设部管理,物质文化遗产由国家文物局管理,非物质文化遗产由文旅部管理。而传统村落具有物质、非物质文化遗产和自然遗产的特性,涉及三个部门的管理,目前尚未明确和衔接好各部门的职责。同时,传统村落的保护还涉及建设、国土、房管、公安、财政、环保、水务、旅游、园林、绿化、民族宗教等多方面内容,管理制度的完善存在现实困难。

传统民居宅基地多为集体土地性质,按照目前的法律规定,其土地使用权和房屋所有权仅限于在本集体经济组织成员间流转。同时,根据《中华人民共和国合同法》,租赁最高期限仅为20年。这给传统民居的保护发展工作带来了一些困难。

目前,村落经济环境的持续衰退导致乡村人口继续流失,村落空心化状态无法得到改善。虽然村落物质环境暂时得到了修复,但随着人去楼空,新一轮的败落也会接踵而至。由此可见,当前传统村落保护存在的根本问题是村落缺乏可持续发展能力。

在关于传统村落保护的探讨中,保护与发展是一组颇受争议的命题。在文化遗产保护语境中,保护意味着限制发展。因此,控制性保护是文化遗产保护的基本模式。但我们只有认识到传统村落的历史文化遗存能创造经济价值,传统村落保护才能更好地落实下去,村民才会赋予更多的热情来维护、修缮古老的传统村落和房屋。所以,传统村落的利用与保护不应是矛盾的。对于适合传统村落保护的产业应给予鼓励与支持,为传统村落的保护注入持久的动力。同时,传统村落保护也为产业发展提供了优越的发展环境,吸引更多的人才和资金。两者应相互促进,形成“在保护中求发展,在发展中更好地保护”的良性循环。