荧台焚紫电,石室化丹书

——中国南方乡村字库塔及传统惜字文化拾遗

撰文舒莺

字库塔,是一种与文字相关又蕴含信仰意味的小品建筑。这种蕴藏着深厚文化的建筑在北方鲜见踪影,却在旧时南方乡村十分常见。遗憾的是,这种奇怪的分布现象尚未得解。马不停蹄的城镇化扩张已逐渐湮灭了其大部分遗存文字塔。全国三普资料统计和地方文物资料显示,如今现存的字库塔建筑已不到三百座。这种寄托着古老文字信仰、仓颉崇拜的文化建筑正在岁月的侵蚀中消失,曾经为前人所敬畏的『精神民俗』濒临消失,其无魂的载体— 字库塔成为今人见而不识的陌生事物。

航拍湖南长沙茶亭镇惜字塔

字库塔的缘起

字库塔缘起于文字崇拜。汉字,作为华夏数千年历史文化的符号承载,含义简洁、音节简短、书写方便、组合多元、衍变度小,是东亚乃至东南亚大中华文化圈存续和使用时间最长的文字,是无声的语言,亦是历史的记忆,其作为文字符号的功能和美学价值被世界所公认。传统时代文化教育资源的稀缺和不易得,使得中国古人对文字十分看重。《淮南子·本经训》中记载:黄帝令史官仓颉造字作书,结果“天雨栗,鬼夜哭”,甚至“龙乃潜藏”,文字发明的动静可谓惊天地、泣鬼神。所以,文字早期在大众眼中是具有神秘力量和崇高地位的,值得无上尊崇和敬畏。

正是这种文字崇拜心理让人们将文字符号的物质载体也视作具有特别力量的东西,由此“敬惜字纸”的精神思想逐渐渗透到人们的日常生活中。尤其是使得一些录有古圣先贤典籍的纸张、书籍得到敬重,成为民间“敬惜字纸”的开端。故而,早在南北朝时期颜之推就已经将写过文字的字纸进行特别对待的行为写入《颜氏家训》中:“吾每读圣人之书,未尝不肃敬对之。其故纸有五经辞义及贤达姓名,不敢秽用也。”后世格外注重对字纸神圣性的宣传力度,如唐高僧道宣撰 《教诫新学比丘行护律仪》教导小沙弥不得用字纸拭秽,五代敦煌变文《庐山远公话》则警告“字与藏经同,秽用在厕中。悟灭恒沙罪,多生忏不容。陷身五百劫,常作厕中虫”。人们对“惜字敬纸”行为不仅是普通的说教,甚至渗透了因果报应的思想。

实际上,早期纸张资源缺乏,读书机会难得,珍惜书本纸张亦为时情所需。随着儒家文化在传统社会中教化地位的确立,科举和文官制度的推动,崇文教育也成了社会治理的重要手段。但由于南北方文化传播存在地域不均衡现象,传统社会上层出于维稳的统治目的,对文化昌明之地多晓之以义理,而对蒙昧地区托赖于神鬼说教,曲线开启民智、训示伦理、教谕人心,反而更加有效。所以,社会文化道义宣教在南北地区也就出现了微妙的差异,故而自宋元以来,传统时期儒家文化“惜字崇文”现象在不甚发达的南方地区尤为多见。民间原本笃信鬼神的地域又对这一信仰进行了更多加持,赋予其神性,故而字库塔在巴蜀、云贵、湖广、岭南等地愈发多见。

明清时代,“敬惜字纸”的思想日益成熟,“天子重英豪,文章教尔曹,万般皆下品,唯有读书高”,崇文惜字信仰成为倡启文运的寄托。在经济发达的南方地区,对民众和读书人而言更加具有特别的意义和价值。崇文信仰在此阶段达到极致,对文字的崇拜甚至一度异化到迷信程度,轻贱字纸、秽用字纸会生疮害病,“惜衣得衣穿,惜字眼不瞎”的民间传言流传甚广。有意思的是,这些近乎蒙昧的教化活动背后明显带着政府支持的背景,如清政府颁布的《文昌帝君惜字律》,开篇就是:“国家颁行惜字律。”可见崇文信仰背后真正起到决定性作用的还是国家。

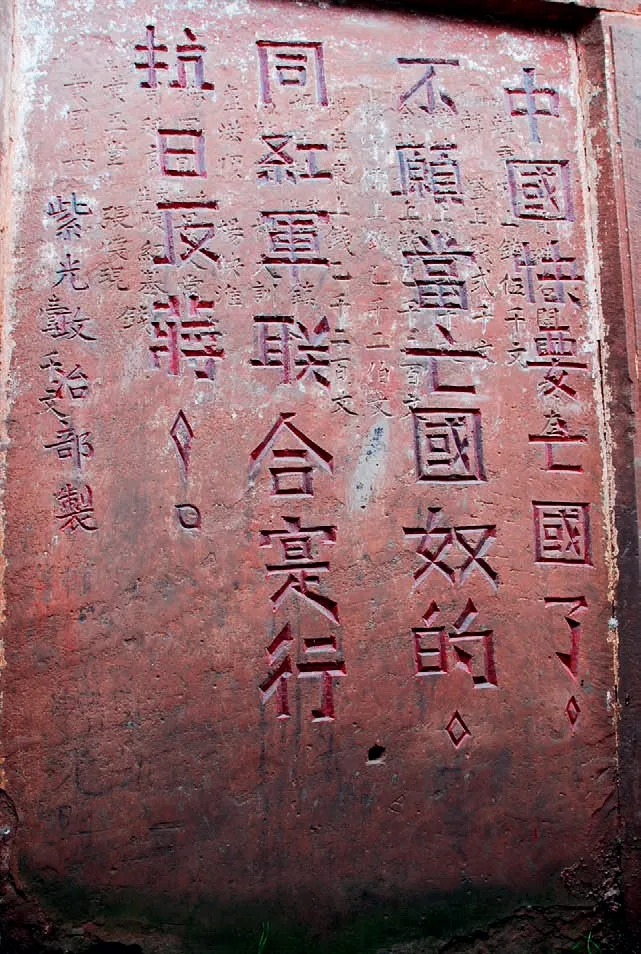

洛带古镇字库塔碑刻

实际上,早期纸张资源缺乏,读书机会难得,珍惜书本 纸张亦为时情所需。随着儒家文化在传统社会中教化地位的确立,科举和文官制度的推动,崇文教育也成为了社会 治 理 的重 要 手段。

上里古镇字库塔

“敬惜字纸”除了要求在生活中尊重文字、节约和慎用字纸外,对于废弃字纸的处理也要考究。一般性的书籍、文字的神圣性虽然不能比肩道教符箓、佛家佛经的天然威慑力,但先贤思想的加持仍让普通人心怀敬畏。所以,处理放弃字纸的行为就慢慢演变成一种具有仪式感的活动。焚化字纸,令其羽化成蝶,无疑是最符合尊崇心理的行为方式。这种行为早在南宋晚期已有记载,只是焚化的场所并无固定,也没有出现字库塔形态。现今留存最早的实物遗迹是福州市永泰县同安镇辅弼岭古道中段鳌头岩下的惜字坛。这座坛开有石门,就焚化字纸而言,建筑规制不算太小,门墙宽约5米,高约2米,门框刻有“字迹藏岩穴,文光射斗墟”的对联,横批“敬惜字纸”。这座内空洞穴面积约20平方米,平时石门紧闭,在农历八月特定的日子,中间石门才会开启,用于举行仪式,焚化有字废纸。虽然这和后世多见的字库塔相去甚远,但可以说福州永泰惜字坛在一定程度上奠定了字库塔的功能雏形。

字库塔从产生并发展成形到被更多民众所知,主要是在明清时期。如巴蜀地区字库塔便多为明清时期大力推广而兴建的。以字库塔存量较丰富的重庆地区为例,现存的70座字库塔中,年代跨度从明成化十年(1484年)到民国二十八年(1939年),且有明确纪年可考:明3座,清65座,民国1座,另外1座年代不详。“文革”时期,字库塔被大量毁损,崇文信仰也被彻底根除。曾经在巴蜀占据城外一席之地的字库塔现在已无踪迹,与之相关的活动销声匿迹,惜字文化自此渐行渐远。

当下,后人对于残留乡间的字库塔已大多见而不识。“礼失求诸野”,或许重拾这份近于消亡的精神民俗,可以让后来者重新触摸到过往的历史脉搏,唤起新的文化解读。

何以为塔

塔并非中国本土产物,而是源自印度的窣堵波,本意“坟冢”,因其用于供奉佛祖舍利而享有崇高地位。汉代时期,印度佛教传入东土,塔式建筑不断吸收华夏营建传统,逐渐与古代中国重台高阁的建筑形制相融合,从宗教信仰圣地建筑逐渐走入世俗红尘,甚至成为东方建筑最具代表性的文化形象之一,并以独特的装饰艺术记录古风教义、圣人之说,宣扬救世济民、修身齐家的传统道德,演绎教化传奇,展示山川造化和人力建筑的智慧之美。所以,塔这种建筑具有天然优势,可兼具精神信仰和实用的双重功能。崇文信仰本身具备儒、释、道三教合体的综合性特质,选取塔作为信仰活动载体也算是顺势而为。

一方面,佛教传播、发展过程中逐渐呈现世俗化,早早形成了良好的信众基础。佛塔建筑代表的神圣、法力、功德、福报等精神意志承载了无数民众多样化的精神寄托。所以,惜字崇文活动对佛塔进行形态上的借用,对于延续塔这一建筑形态上无形的精神力量无疑是最方便的选择。

另一方面,早在字库塔产生前,佛塔周边焚香礼佛、道家燃烧符箓等行为都已经在潜移默化地影响塔式建筑的功能发展。在塔式建筑构造中增加炉口、排烟口,内部结构改为空心,形成类似于民间的灶台和烟囱,解决焚烧和排烟的需求后,字库塔便得以成形了。自此,字库塔以塔的形态出现,且带着炉口、排烟口,这种兼具文字崇拜和焚化功能的建筑在民间逐渐落地生根。

字库塔区别于众多高峻出云的巨构,形制偏于小巧精致。具有文字图腾崇拜等神秘象征意义的民间字库塔,也被称为“惜字塔”“惜字宫”“敬字亭”等,在传统村落之中广为建构,成为推动文风教化的特别存在。南方各地在修建过程中因地制宜、灵活变通,突破了佛塔形制上的种种限制,在装饰表达上更加本土化、人性化,具有丰富的地域性和多彩的文化性。

雅安上里古镇字库塔红军石刻

“过化存神”建筑艺术

惜字文化发端较早,但“荧台焚紫电,石室化丹书”的现实场景是由字库塔来辅助完成的。字库塔多为石材建构,保存时间较长,多历经几百载风雨还能屹立不倒。即便耕读文化衰微,字库塔承载崇文信仰的使命及其伴生功能也大多消失于无形。但从现存的字库塔遗迹来看,这种典型文化小品建筑在基本使用功能之外承载的文化艺术信息量依然十分巨大。

就其选址而言,字库塔作为昔日乡村难得的公共风雅文化活动核心载体,有公用、家用之分,前者常存在于寺庙宫观、祠堂学宫、场镇街口、村头溪边,后者常存在于家学私塾。民众求神拜佛、祭祀祷告、抄诵经文等宗教活动和宗教仪式频繁举行,寺庙宫观有大量的字纸产生,需要进行焚化;祠堂学宫是用纸大户,加上利用字库塔焚烧字纸本身具备一定的仪式感,非常容易作为教化的形式被人们所接受。所以,在这些地方修建字库塔可谓两便。将字库塔置于这些室外公共区域具有特别的意义,往往可充分利用字库塔的文化图腾作用和建筑特性,发挥风水导向作用人们。人们一般会选择在乡村公共场地空间的关键处,如场院、路口、水口节点上修建字库塔,使之在一定程度上起坐镇风水之用。具有财力和文化修养的仕绅大户或书香门第出于为家族成员求福报的目的,同时也为彰显家族身份和地位,往往会在自家宅院或宗族祠堂附近修建字库塔。

从建筑形态上看,南方乡村字库塔作为塔式建筑的特殊类型,主要用于焚烧字纸,外形具有一般塔式建筑的共性,却不求高峻,相对一般高塔,字库塔尺度偏小,显得比较袖珍,以人体操作高度为参照进行设计建造,方便日常使用。所以,字库塔多为10米以下多层建筑,奇偶规制并不严谨,体现了民间建筑的随意性。建筑立面风格硬朗威严,造型稳重。主体由塔基、塔身、塔刹三部分构成,塔身作为建筑重要主体,造型丰富,多为六角柱体或八柱体,也有朴素的四柱造型,圆塔则极其少见。

合适的建筑材料是字纸焚烧功能的重要支撑,所以字库塔一般都是石材建构。如重庆地区的字库塔大部分是石塔,仅有2座砖石塔和1座砖塔。石材主要有红砂石、青砂石、麻石。材料选择除了功能需求外,与巴渝地区石材分布广泛也不无关系。另外,自唐宋以来巴蜀地区石窟、石刻的繁荣也促进了石材开采、雕凿、砌筑技术的发展,积累下了宝贵的制石、用石经验。所以,目前全国字库塔遗迹最多和最为集中地是巴蜀地区,而重庆则是重点区域之一。字库塔的发展繁荣,有文化教化之需,也与材料、技术的支撑相关。

装饰艺术最能体现字库塔文化个性。一般在塔顶、塔身都有不同平面和立体雕刻、神龛造像。但凡装饰必有寓意,所以图文、造像往往都十分考究。塔身平面多用于书写题刻,题刻内容通常是建塔者信仰、身份、事迹、文化主张,以表功记德,也有抒发读书人志向和鼓励勤奋读书、求取功名的励志诗篇字句。塔龛中常供奉仓颉、魁星及孔圣雕像,这是字库塔“崇文”信仰的集中表达。

肩负字库塔“身份证”说的是塔身字纸焚化入口的装饰。字库塔内部为便于焚烧,都是设计为中空的,塔身通常前后有孔,孔洞造型多变,有方形、圆形、菱形、倒U形等。前部是投入字纸的入口,与之相对的洞孔则是出烟孔。这些孔洞也是字库塔最为明显的标识,所以常常在字纸投放的入口处进行重点装饰。作为字纸最终“过化存神”的主入口,一般用石刻楹联、图案、造像装饰,往往将“崇文惜字”的情感流露得淋漓尽致,同时还饱藏着地方民众对读书改变生活、改变命运的美好愿望。比如,四川字库塔最为集中的盐亭字库塔有“残章无委地,零字悉焚炉”的使用说明,重庆巴南四桥字库塔宣传“文运启波澜,安流资砥柱”的神奇功能,重庆万州关口字库塔则表示“石藏珍墨宝,笔立起文峰”的文化立场,云南昭通上里字库塔的“字库配山长文风,石亭锁水保财源”则表达了文财兼备的实用性愿望,湖南金称敬字阁上书“珍藏天地秘,收拾圣贤心”,四川江油文星阁文峰塔则题“黄卷时过目,朱衣暗点头”……凡此种种,无不体现出文字魔力与地方民俗的自然融通,把信仰与烟火的结合雅化到了极致。

家谱以同宗、共祖为前提,是以世系表谱的形式记载一个家族世系繁衍源流和重要人物事迹的载体。

典仪活动

仓颉造字的神秘和敬字如天的传统造就了字库塔的发展与繁荣,让儒家文化的传播在南方乡野生活之中有了别样的演绎方式。日常的“敬惜字纸”活动是老一辈乡民坚信不疑的真理,口口相传、层出不穷的果报故事使本怀迷信思想的民众深信不疑。所以,民间流传甚广的“敬惜字纸积阴德”之说,在社会下层的教化效果明显。“不惜字纸,作践字书,生疮害病,祸及儿孙”,官方颁行护书惜文的《惜字律》中专门对“敬字纸功例”和“慢字纸功例”进行分类,采用“功过格”的形式来记录各种敬惜或侮慢字纸的行为,它们各自可能会获得相应的奖惩。不仅如此,还要对文字内容的价值取向加以规定,但凡“淫书艳曲唱本”都要加以焚毁,也不能书写毁谤侮辱他人的语句,等等,以此来提醒民众进行自我约束,爱护字纸,尊重文化。

街子古镇字库塔细节

在日常约束之外,政府和社会公益机构也严格实施文字纸张保护政策。如,在坊间成立惜字会组织,雇佣专门工作人员,称为“拾遗人”,负责社会字纸归集收纳。在这种风气之下,开展相关的宗教仪式性的活动。如今,这种活动在大陆地区几乎已经见不到,但在客家地区尤其台湾地区仍然可见,并有完整记载。如,台湾噶玛兰厅(今宜兰)地区的送圣迹活动,就对全流程有清楚记载:

首先是归集字纸圣迹。一般是惜字会拾遗人走街串巷,四处收集破损的经史子集纸张,积累到一定量之后再进行批量化处理。

随后是对大量废弃字纸进行仪式性的程序化处理。回收的废纸会存放一处,用加入香沫的水进行洗涤,并且洗涤纸的水也要用筛子过滤,以防漏掉剩纸,确认无遗漏后再倒入特定水口,不能随意泼洒。经过洗涤的字纸晒干后,放入字库塔供奉存放,积累到一定量后进行焚烧。“焚时烟上腾为魂,天神验之;灰下遂为魄,地祇察之;惟沉诸水及痊于土,则灰灭而字无迹矣。”焚烧完毕,用木勺将灰送入陶瓮中,待盛灰之瓮到一定数目后,在特定日期等待“送圣迹”。

最具有公众教化意义的典仪是送圣迹仪式。是日,地方文人仕子穿戴整齐,护送圣迹到码头。过程中彩旗飘飘,鼓乐齐奏,其中往往还有众多街头观礼队伍与文艺演出。晚清时期,在台湾府三年一次的“送圣迹”活动中,护送队伍中就有“吴宫教美人”“马融设绛帐”故事的表演。最后,无数瓮贮圣迹伴以香花、鼓乐,用船送入江心或海中,待水慢慢淹没,瓮自沉入水,众人庄重目送圣迹消失在视线中,方为完成“送圣迹”。

这项文化典仪工作除了作为公益机构的惜字会支持和提供经费外,善堂、佛寺、道观往往也拿出部分资金用于活动开展,成为乡村生活中具有特殊意味的公共活动,可谓地方教育和文化事业兴盛的精神支撑,也是乡村文化事业中的一道风景。

随着近现代文化教育普及,社会不再具有难以逾越的阶级鸿沟,南方乡村曾经遍地的字库塔也随之衰退,传统文化信仰在城市向乡村扩张的进程中,随着时代变化而慢慢消弭。字库塔精神民俗现象作为众多乡村下层社会文化遗存中仅存一丝余热的微小存在,却在近些年来又重获了一些生机。部分地方字库塔成为高考学子和家长祈福叩拜的对象,也唤起了地方有关部门的重视和保护。只是,现在的字库塔已经不再是焚化废纸的巨炉,而是成为庇佑文昌的圣物了。或许,这也算是这种古老的小品建筑能继续长期存留的新契机吧。

古镇字库塔