泼墨山水的交响音画

——温德青古琴协奏曲《泼墨V》音乐研究

严亦果

《泼墨V》创作背景及概况

受中央音乐学院音乐文化高等研究院和广东省韶关市委宣传部的联合委约,温德青的古琴协奏曲《泼墨V》创作于2019年,同年首演于广州大剧院。

《泼墨V》作为温德青近年来最重要的大型作品之一,折射出他的双重文化身份 ——中国与西方,以及由此而发展出的两种技法的融合——中国传统画技与西方现当代作曲技术。同时,该作品也体现出温德青最核心的审美理念和精神追求。

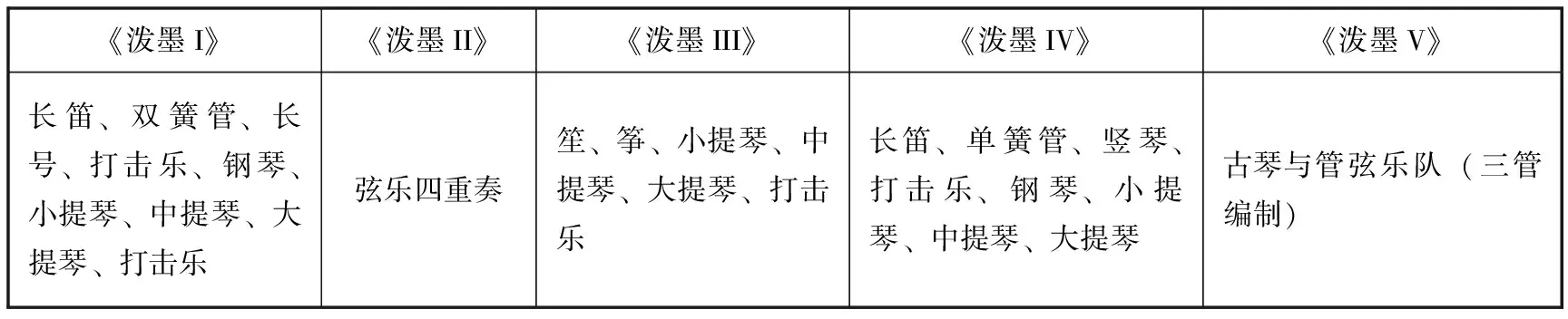

早在1996年,温德青就开始了用音乐对中国传统书画进行探索与再造的历程,他也称那一年为他作曲生涯的“重要转折点”。1996年,日内瓦音乐学院委约他创作的单簧管与钢琴二重奏《痕迹之一》,其灵感便来自中国书法。温德青通过对书法的研究与实践创作,总结出了一系列有别于西方的现代作曲技术,包括对结构、旋律、和声、织体、配器、音响等一切音乐参数的构建。在写完《痕迹》系列五首编制各异的作品之后,温德青又将此创作思路延展到国画技法“泼墨”之上。从2007至2019年,他又创作了五首《泼墨》系列作品,这五首作品的编制各异,汇总如下(表1)。

表1.《泼墨》系列作品编制汇总

不同的乐队编制需要以各声部间不同的力度组合去加以平衡,但五首作品均受到泼墨画技的启发,这是作曲家为寻找和确立自身创作风格而辛勤耕耘的足迹。

泼墨画技源自唐朝的山水画家王洽(?—804)。《历代画史汇传》中有记载形容此人:“疯癫酒狂,凡欲画图障,先饮醺酣之后,即以墨泼,或笑,或吟、脚蹙、手抹,或挥,或扫,或淡,或浓,随其形状,为山为石,为云为水;应手随意条若造化,图出云霞,染成风雨,宛若神巧,俯观不见其墨污之迹,皆谓奇异也。”(1)转引自俞汝捷主编:《中国古典文艺实用词典》,北京:中国青年出版社,1991年,第831页。王洽的“大泼墨”,使水墨的运用达到了自由的极限,对中国画有着持续且深远的影响。近现代国画大家潘天寿、黄宾虹、陆俨少、张大千等人继往开来,又将泼墨画技提升到了一个新的高度。

图1.张大千《泼墨山水》(1968)(2) 该画作为水墨纸本(立轴),图片引自上海书画院编:《海上风》,上海:上海书画出版社,2013年,第118页。

《泼墨V》主要受张大千《泼墨山水》(图1)的启发而作。该画作气势磅礴,笔法、线条墨积浓厚却自由舒展,是为摆脱传统山水画笔墨之束缚的代表作之一。

《泼墨山水》高182厘米、宽91.5厘米,画面主体以“大泼墨”法作于纸上,全画只见山,不见棱,黑白相称。既有中国传统山水画的意境,又有现代抽象表现主义的“无形”。画面上有大面积饱和而浓厚的“积墨”,也有墨迹很淡、接近透明的部分,这样强烈的对比与古琴协奏曲《泼墨V》的力度比例有着明显的相对应之处——乐队极端的重(浓墨)与古琴极端的轻(淡墨)相互协作,以形成强烈的浓淡对比。大乐队恢宏的编制和宽广的音场,又能很好地表现出画作中向纸张边缘扩散和延伸的墨迹(见图1画面左右两侧),有一种狂放无边的震撼之感。在温德青的五首泼墨系列作品中,以下三个成形的作曲技术都来自泼墨的视觉效果以及对泼墨画技的转化:1.预制和声——泼墨画饱和的墨迹;2.预制节奏——以中国传统的数理观念重组业已存在的节奏习惯;3.豪放音响——音势即笔画、织体铺陈即大泼墨。此外,《泼墨V》因其与前四首不同的乐器编制,还衍生出了一套以古琴为中心的配器思维。作者在下文中将以《泼墨V》为例,展开论述。

一、预制和声

(一)预制音集

泼墨画作画的第一步就是用笔蘸满饱和的水墨,再快速下笔,等墨在快干之时,又以浓墨泼之,以构建出墨的层次。泼墨画相对于其他种类的国画来说,视觉上给观者的感受是非常浓厚的,其一是因为“泼洒”到纸面上的墨本来就比勾画上去的量更大;其二,一副泼墨画的制作过程往往包括多次、多层面的覆盖。因此,当作曲家在受到这样的视觉冲击之后,产生了与音乐相关的艺术联觉,就会将其转化成某种饱和的听觉效果。

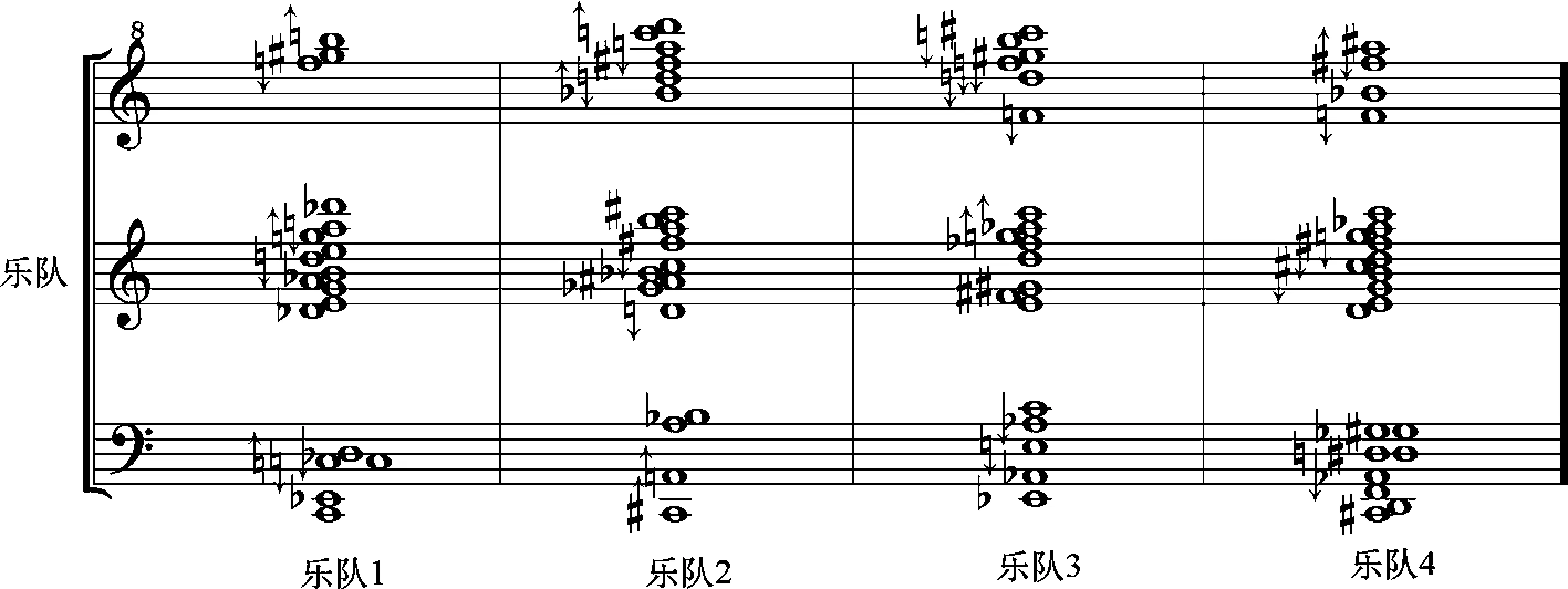

温德青为《泼墨》系列作品预制了8个听觉饱和的音集,其中每一个音集都取自长笛、英国管、低音单簧管和巴松四件木管乐器的复合音的集合。由特殊指法产生的复合音,分为基音和泛音(浓与淡),其中的几个泛音之间又能分出三种不同的清晰程度(以对应墨分五色画意)。温德青认为,木管在特殊指法下产生的复合音有一种动态、立体的感觉,而且他设计的四件乐器的复合音集里还有共同音,因此每一组中的四个复合音听上去是相互交融、相互渗透的,这与泼墨画的“层层覆盖”有着很强的关联。谱例1中的8个音集为《泼墨V》全曲的预制音高。

谱例1.《泼墨V》的8个预制音集

(二)音集特征

《泼墨V》的和声从这8个音集来看,有三个较为显著的特征。第一,音域辽阔。从纵向上看,每一个音集的音域都跨过了四个八度,跨度最大的达到了五个八度+1/4音之广。宽广的基础和声似乎对应了艺术家在创作泼墨画时豪放不羁的状态。第二,避免趋同。8个音集在纵向排列上并未遵循传统和声或频谱和声“下疏上密”的原则,这似乎是作曲家要在和声语汇上刻意避免趋同。第三,脱离十二律。由四件木管乐器的复音同构而成的音集带有微分音,这些微分音是木管在用特殊演奏法演奏复音时自然产生的,作曲家为了演奏的实际情况考虑,选取了微分音各自相邻近的1/4音(这样的做法与大部分频谱作曲家相类似)。当微分音与十二律音相混合时,所产生的音响也更加符合作曲家的审美预期,即与“传统”的十二律拉开距离。

(三)组织方法

在音高组织方面,《泼墨V》中的8个音集又被分成了两组音高材料,其中(如谱例1所示),“琴1—4”为古琴所使用的音高材料,“乐队1—4”为管弦乐队所使用的音高材料。值得注意的是,在《泼墨V》当中,古琴声部所用的音集和全体乐队所用的音集从一开始就是分开了的,这与《泼墨》系列的前四首作品都不同。笔者认为,这样的安排是为了贴合“协奏曲”的特性:第一,独奏乐器与乐队之间需要对比,因此在预制音高的阶段把8个音集分配成“互不干涉”的4+4是更合理的选择;第二,独奏乐器在音乐参数上的篇幅、占比需要与乐队取得大致的平衡,以符合独奏协奏曲的形式美感。因此,古琴独奏和乐队各自被平均分配了4个音集,这样从和声饱满度来看,两方能够基本持平。8个音集在全曲滚动循环出现,形成光影交错且和声语汇统一的画卷。如谱例2中对“琴1”音集的使用,此为微观。

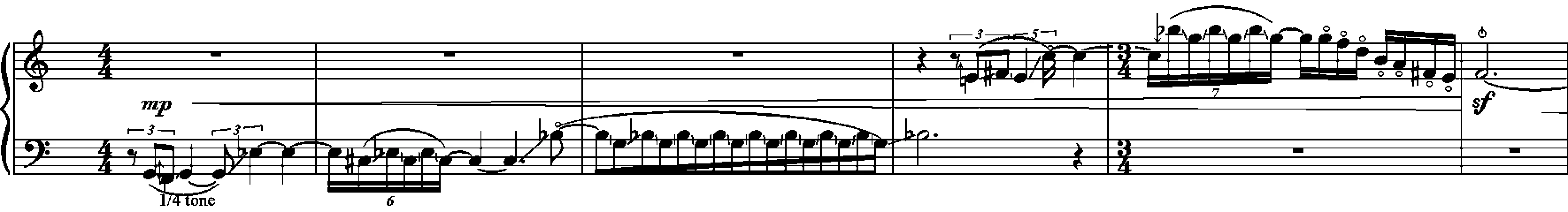

谱例2.第1—6小节古琴声部,音高素材取自音集1

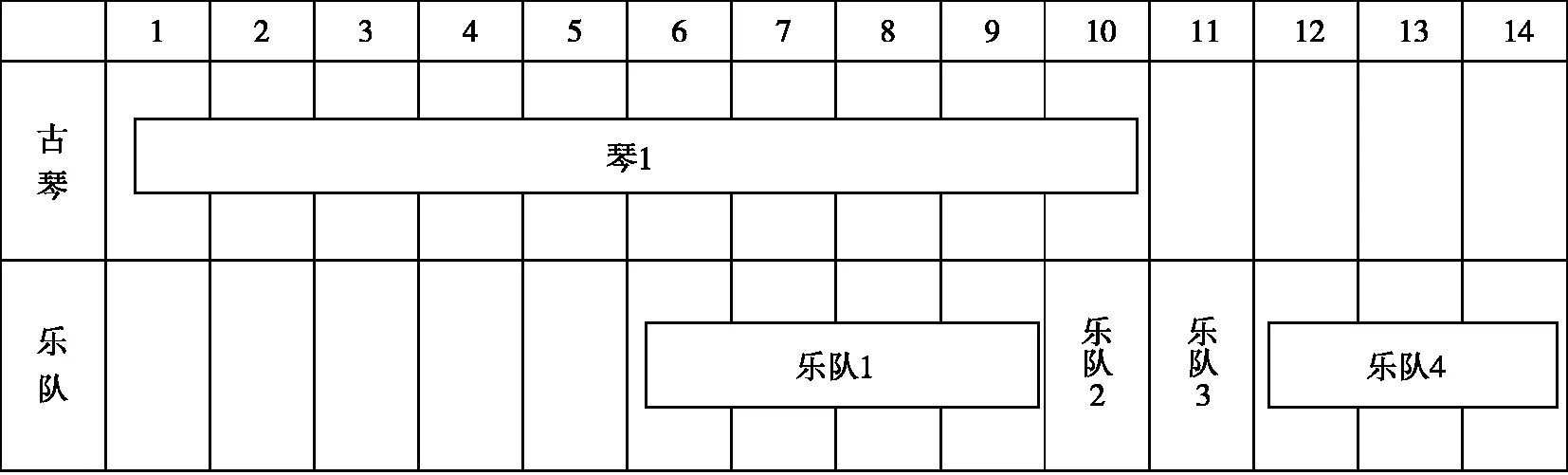

谱例2为全曲最开始的古琴独奏乐句,该乐句的音高材料全部取自第一个预制音集。 “琴1”整个音集被展开为横向的旋律,而随后迅速铺满的乐队部分,则分别使用了“乐队1—4”4个音集。表2以第1—14小节为例,归纳了其中的音集使用分布情况,此为中景。

表2.第1—14小节的音集使用分布

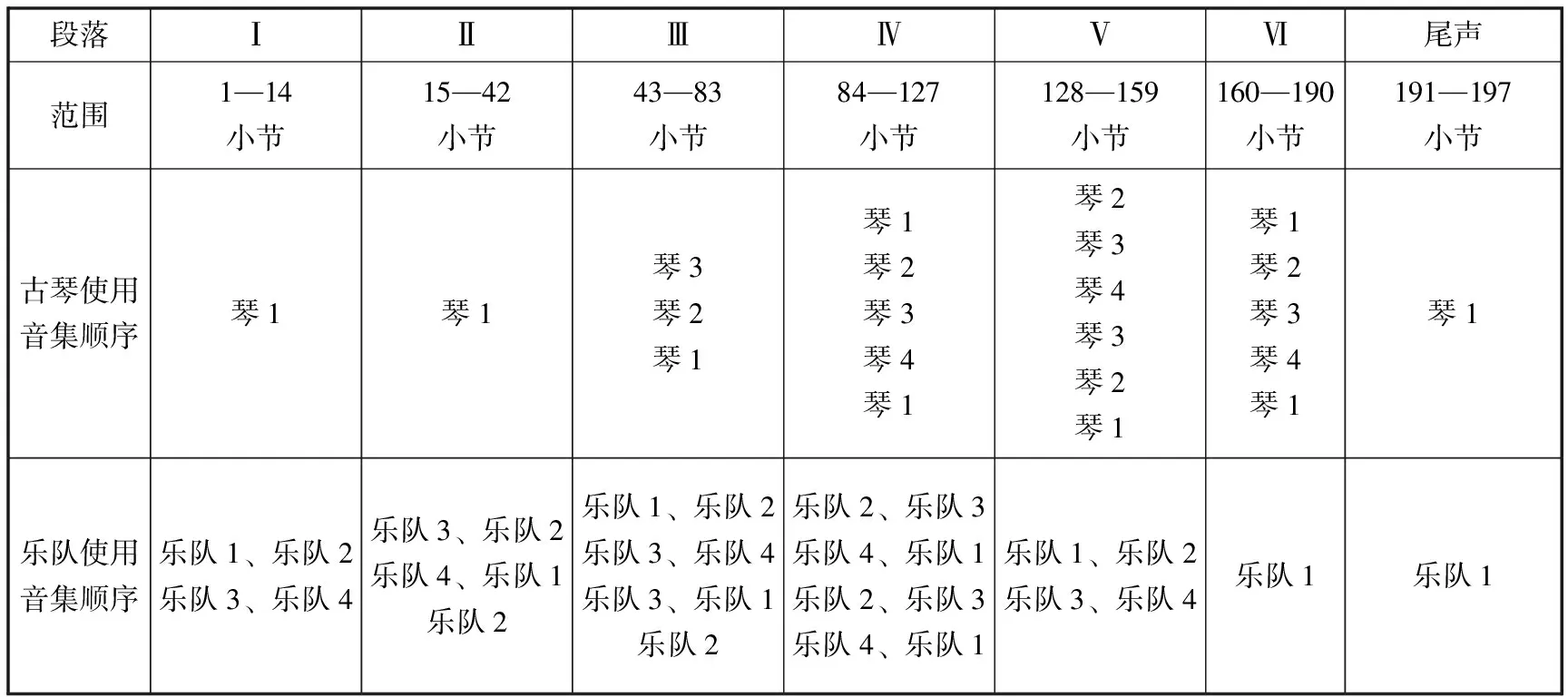

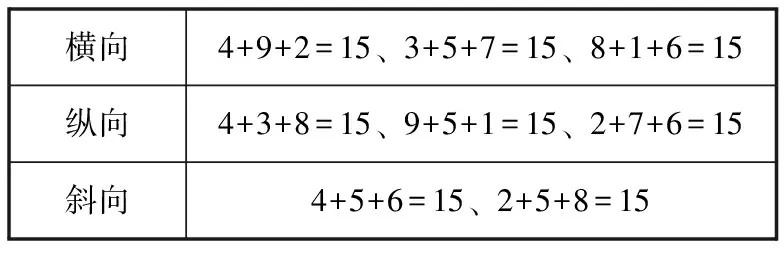

纵观全曲,音高安排在严格遵循预制的基础之上,又有一定的灵活性:古琴、乐队音集在横向、纵向上灵活切换使用,8个超大和弦的交替构建出一套富有规律且不停滚动、转换的和声场。《泼墨V》的曲式结构,可基本依照古琴和乐队横向组对的关系,归纳成六大部分和一个短尾声,表3归纳了全曲古琴和乐队的音集分布使用情况,此为全景。

表3.《泼墨V》全曲的曲式结构及音集分布

8个音集灵活组对,不规律地循环往复,此为音乐统一的基础。另外值得指出的是,全曲开头和结尾所使用的“琴1”和“乐队1” 两个音集首尾呼应,暗合了古典音乐的再现原则。

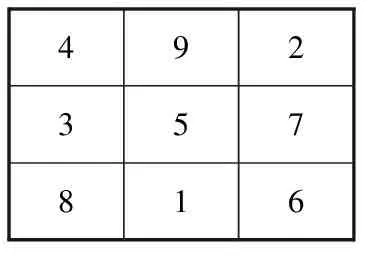

二、预制节奏

温德青的五首《泼墨》系列作品,均使用洛书九宫数列(见表4)来进行节奏组织,以打破现存的节奏习惯。洛书是中国古人表述天地与空间变化脉络的图案,它既是研究易学的重要内容,又与中国传统数学密切相关。(3)参见朱一文:《河图洛书与中国传统数学的历史关联——以方中通〈数度衍〉为中心》,《哲学研究》,2022年,第4期,第65—75页。在洛书数列九宫图中,任何横、纵、斜三个方向的数字总和都是15。

温德青在《泼墨》系列作品中贯穿使用了8种三连数公式(见表5,其中数字出现的顺序如4+9+2,也可排列成2+9+4、9+2+4或2+4+9等)。

表4.洛书九宫数列图示例

表5.《泼墨》系列作品使用的洛书九宫图横、纵、斜向三连数公式示例

“15”在洛书数列图中,隐喻着某种宿命似的结果,也象征着宇宙间的能量守恒定律。它既有神秘玄学的意味,又暗合了数理、科学的规律。 在《泼墨》系列的全部五首作品中,洛书九宫格的公式被作曲家用作一种类似“数控”的手段,隐藏在乐曲中。以《泼墨V》为例,可参看谱例3中的具体用法。

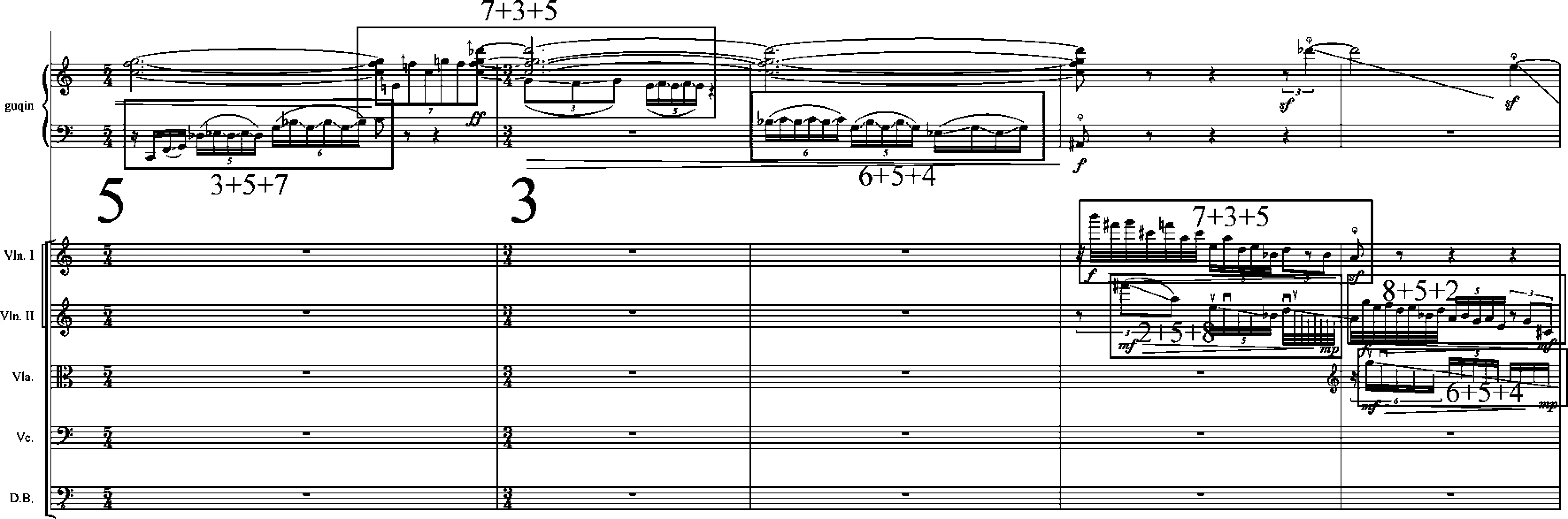

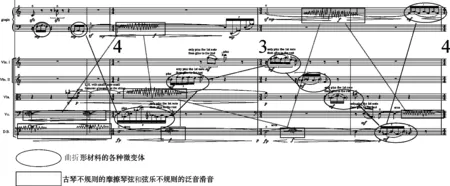

谱例3.第63—67小节古琴与弦乐声部局部

在谱例3中,按照洛书数列图排列的节奏数控共出现了7次(见谱例中的矩形框),分别是古琴声部的3+5+7、7+3+5和6+5+4,以及弦乐声部的7+3+5、2+5+8、8+5+2和6+5+4。细看古琴独奏声部,洛书数列图的数理公式几乎无所不在。除此之外,在一些织体浓厚的部分,洛书公式依然有迹可循,如谱例4的弦乐声部。

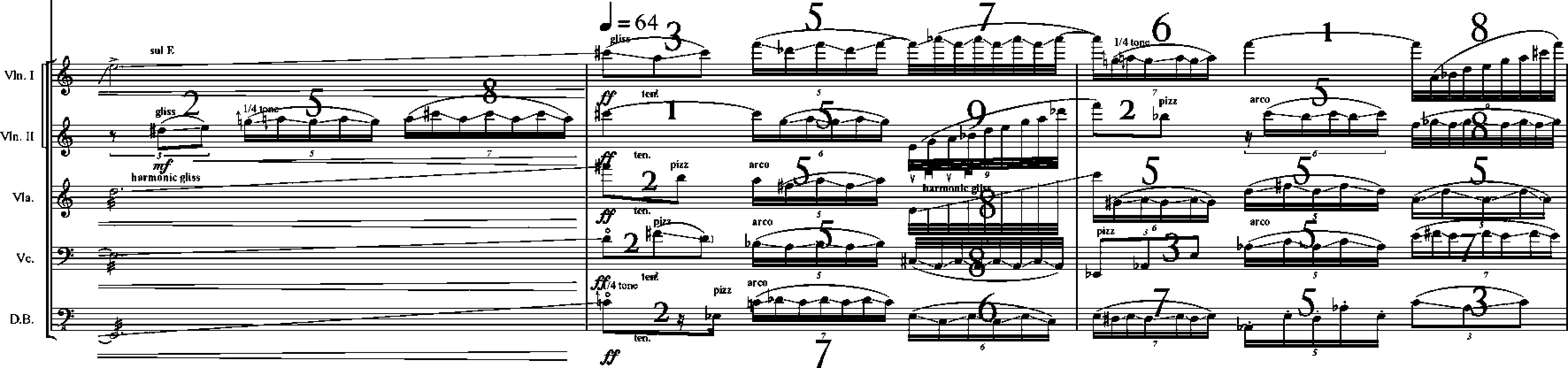

谱例4.第9—11小节弦乐声部局部

谱例4中所有的节奏组合几乎都是按照洛书数列图来排列的,从左到右分别有3+5+7、 6+1+8、1+5+9、2+5+8、2+7+6、7+5+3。唯一一组非洛书数列图的组合是中提琴声部的5+5+5(第11小节),虽然这三个数字并非取自洛书的“三数相连”,但它们相加之和仍然是15。

谱例3、4能较为清晰地体现洛书数列在作品中的具体运用方法,即以九宫格中横、纵、斜三向相连的,总和为15的数字来作为发音点,以组织出不同于传统音乐的节奏习惯。洛书数列在《泼墨V》全曲中贯穿使用,暗藏在管乐、打击乐、弦乐和古琴声部中,几乎无处不在,体现出一种具有东方神秘色彩的数理平衡感。

三、豪放音响

通过预制,和声与节奏被作曲家严格地控制起来,音乐语言也得以维持统一。但《泼墨V》及其同系列的另外四首作品,总体音响都是挥毫自如的,而非严格、拘谨的。这是因为作曲家在严格遵照音高、节奏预制的同时,在“音势走向”和“音响能量”上都采取了艺术化的表现手段。本节将逐一详述。

(一)音势

“音势”这个词语,在与新音乐分析相关的文献中出现得越来越多,大多时候,音势的意思是音乐的走向、姿势、动作及造型等。站在一个作曲者与现代音乐分析者的角度来看,“音势”之所以在新音乐的语境下出现得愈发频繁,一是因为在无主题、无调性、无旋律的现当代音乐作品中,“音势走向”自然会变成一个非常显眼的因素;二是因为当代国际上活跃的作曲家,很多都注意到这一点,并开始越来越多地使用音势,如饱和主义作曲家杨·罗宾(Yann Robin)、微分音作曲家乔治·哈斯(George Friedric Haas)、先锋作曲家查娅·捷诺文(Chaya Zcernowin)等人。虽然他们的音乐风格各不相同,但都在宏观与微观层面上刻意使用了音势。温德青的《泼墨V》也是一个明显使用了音势的作品,他的使用方法主要集中在材料层面,也就是音乐的基础要素。

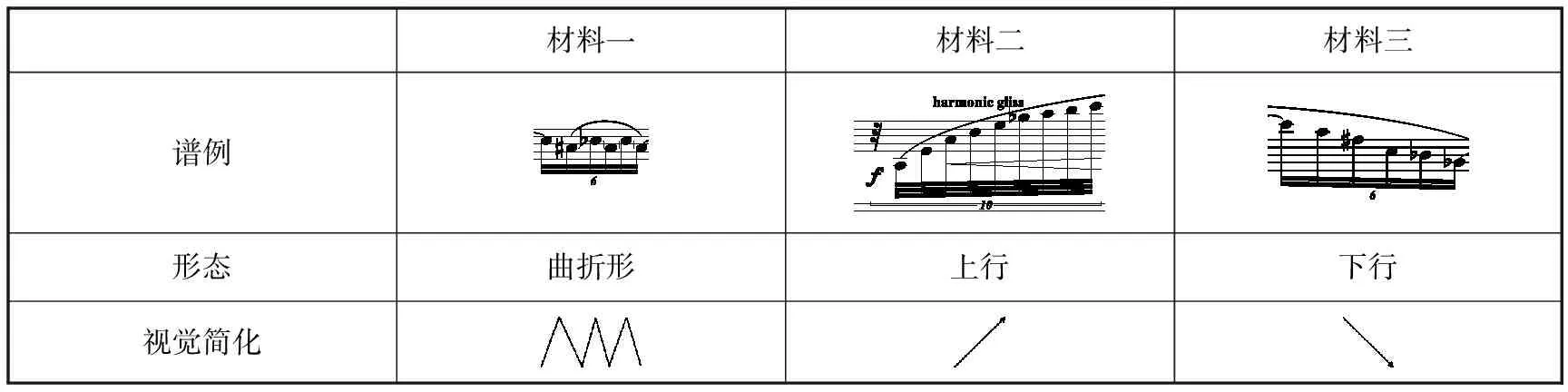

《泼墨V》的音乐核心材料有三个,其中每一个都有明显的音势走向(如表6)。

表6.核心音势材料总结

表6所列的《泼墨V》所用的三个材料,都有着明显的、类似信号一般的标志,听觉上的识别度很强,且均与“笔画”有着十分明显的转化关系。其中,材料一(曲折形)来自古琴的抹弦噪音,这种演奏法要求演奏家用手指在琴弦左右两音之间摩擦,以产生带有噪音性质的滑音。抹弦技法在不同的速度、力度和音高上可以展示出丰富多变、极具特色的艺术表现力;同时,抹弦时产生于手指、琴弦、琴板间的噪音也令作曲家联想到了泼墨作画时手指抹画的技法。材料一不但本身具有“泼墨画技”的象征性和听觉可辨识性,它的发展性也很强。在《泼墨V》中,材料一在最开头的古琴独奏声部中呈示,主要是以小三度为主。随后,材料一在乐队大面积的铺陈当中被发展出了多种变体,表7汇总了材料一的几种发展后的变体。

表7.材料一(曲折形材料)的呈示及变体

表7中,材料一的五种变体都是根据音势(而非音高、节奏动机)为基础要素来进行发展的。五种变体虽然在音高、速度、幅度、力度上各不相同,但“曲形”的音势形状辨识度很强,使得音乐在发展中保持着高度统一。

材料二和材料三分别是上行和下行的音势,被作曲家编织在曲折形的材料一周围。上行与下行的音势既突出了材料一的中心地位,又能很明显地在微观层面上表现出自身的“笔画走向”和音乐势能,具体的用法请参看谱例5。

谱例5.第118—120小节铜管声部局部

谱例5中,上行材料(见矩形框内)与曲折形的材料相结合,在浓稠的音乐织体中,使音势的活动更加多样和立体。就仿佛在层层墨迹覆盖的画面中,不同的笔迹、笔画仍然有迹可循。谱例6中,下行材料与曲折形材料相结合,构成另一套顺势下滑的笔法。

谱例6.第178—180小节弦乐声部局部

谱例6中的弦乐组织体主要由下行音势构成,但曲折形的音势材料仍然在其间“微弱”地活动着(见谱例6中的矩形框)。

在《泼墨V》中,音高、节奏和“材料发展”是分开的,这其实是现当代音乐注重音势表现力的一种必然结果。温德青在分析《痕迹IV》的文章里写到“写作时,我把大型管弦乐团作为一张无边的宣纸,唢呐视作一支纵情奔放、挥毫自如的笔。”(4)参见温德青:《书法与音乐的艺术形态转化——我的唢呐协奏曲〈痕迹之四〉的创作痕迹追述》,《中央音乐学院学报》,2015年,第1期,第46—65页。“无边的宣纸”“挥毫自如的笔”等艺术上的想法,自然要靠音势的力量去体现,没有音势则没有明确的方向感,也就没有“力”,或者说,“力”的表现就不够强。《泼墨V》中的三个音势材料是按方向来区分的,可这三个材料不涵盖音高与节奏的预制。音势与音高、节奏预制的分离使用能够兼顾“逻辑严密”与“纵情奔放”。就谱例5、6来说,音势材料无论被如何放置、组合、调配,它们的音高都被控制在预制音集内,这样和声场域才能贯穿统一;它们的节奏组合也都被框定在洛书九宫数列以内,以保持一种发音点数量的平衡感。可以说,温德青正是通过分离音高、节奏与音势材料这一作曲思路,才得以做到兼顾逻辑与激情。

(二)织体铺陈

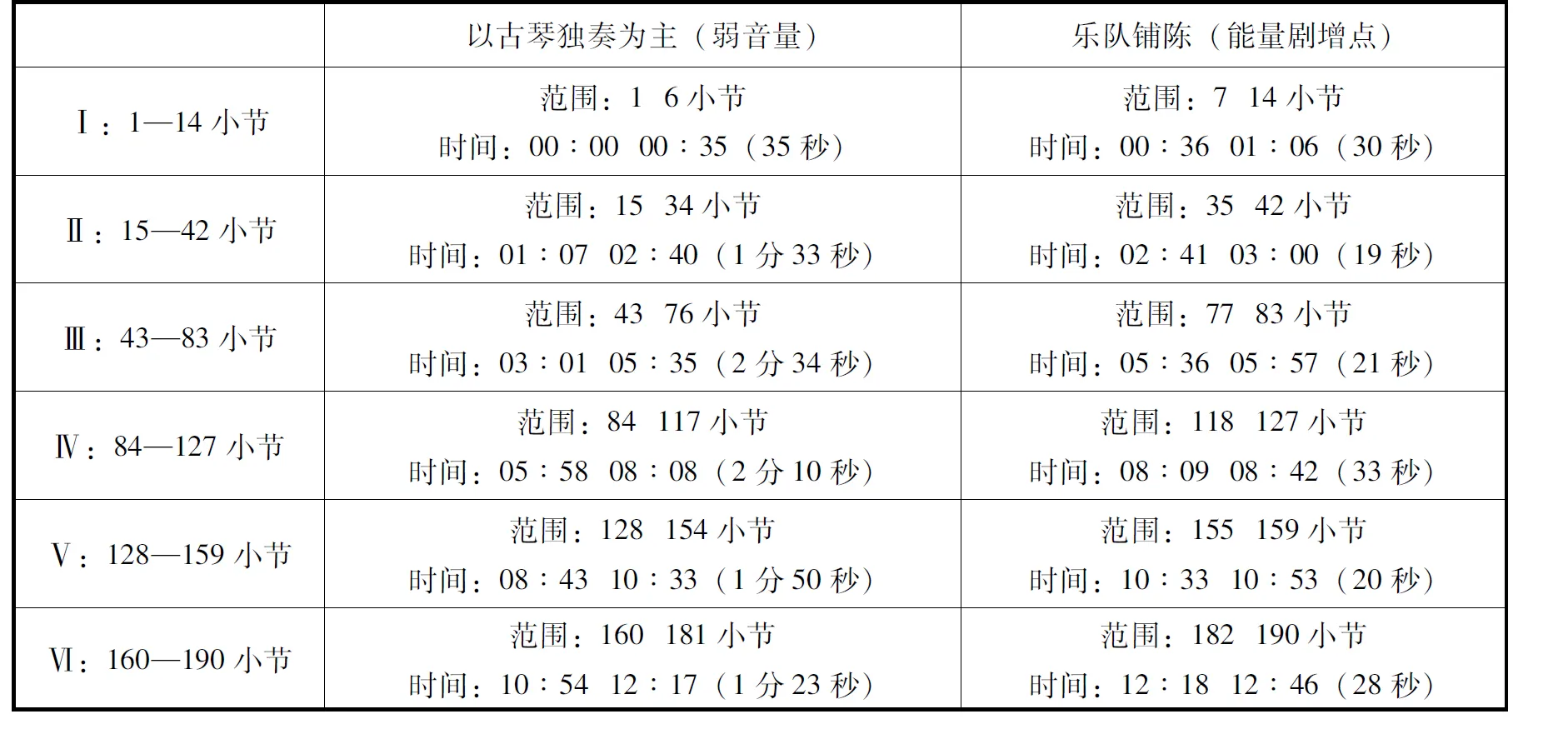

就《泼墨V》的编制来说,将音量最轻的乐器古琴和恢宏的交响乐队放在一起,这极端的对比既是一项写作上的挑战,也是一种艺术特色。事实上,温德青正是“利用”了古琴与乐队在音量对比上的极端,趁势营造出了如泼墨画一般的音响张力。他在曲目介绍中写到:“独奏古琴与交响乐队的强烈对比似乎象征着:‘积墨’彰显能量的聚集——交响乐队浓密厚重与喧噪的现代音响;‘破墨’对应音量的弱化——古琴音色的稀释单薄与宁静的古典雅致。”(5)参见温德青:《泼墨V》总谱,Switzerland:Edition Musicale Suise,2019。如前文所述,《泼墨V》的总体结构按照“古琴独奏”与“乐队铺陈”的横向组对情况,可分为六个部分和一个小尾声。其中,每一个部分中都有一次比较剧烈的音响能量释放,表现为力度和织体密度的剧烈增长。每一次的音响能量释放,都建立在古琴独奏的“单薄与宁静”之上。正是因为有了古琴独奏的对比,之后乐队的音响能量剧增才能表现出强烈的反差。温德青依作品的六部结构,六次使用了织体快速铺陈的方法,重现了“泼墨”时墨汁大量倾倒在纸面上的激烈瞬间。

谱例7节选自第二部分中能量剧增的部分,从第35—37小节,整个乐队在9拍之内被迅速铺满,与之前宁静悠远、文静单薄的古琴独奏部分(或伴有弦乐作为背景、金属打击乐作为音色点缀时)形成强烈对比,表现出一种极致的情感宣泄。像谱例7这样使乐队急速铺满的写作方式,是《泼墨V》的艺术特色之一,这一特色在全曲的六个部分中都有贯穿表现。因此,音响能量的剧增点不但具有表现“泼墨”激情的感性成分,也有结构功能上的理性成分。汇总全曲,古琴与乐队按照音响能量剧增点与结构上的关系如表8所示。

表8.(6) 表8中的演奏时长以2020年9月24日浙江交响乐团于浙江音乐学院音乐厅的演出录音为例。

谱例7.第35—39小节

表8中,乐队铺陈的能量剧增点共2分31秒,在全曲中的时长占比约为19.7%。在很多古典奏鸣曲(尤其是奏鸣曲式作品)中,能量剧增的“展开部”时常会占全曲的至少30%,相比较之下,《泼墨V》19.7%的占比看似是不平衡的。但《泼墨V》的音响给人最直观的印象却是狂暴的、躁动的、密集的、饱满的。它的能量剧增时段占比不大,但却比古典奏鸣曲显得要狂躁得多,其原因是什么呢?或者说,一个作曲家应该如何合理地分配“弱音量”和“剧增音量”的比例,以适配他/她心中所想象的音乐整体面貌呢?

以《泼墨V》为例,笔者认为,致使音乐整体面貌狂躁的原因有两个。第一,音响能量剧增点虽然占比少,但每一次“剧增”都非常戏剧化、非常夸张。如谱例7,整个乐队从古琴独奏(伴有弦乐泛音的背景)到乐队被瞬间铺满,只用了9拍(约11.8秒)。一个交响乐队的音响空间,当以乐队的所有乐器一起响奏为最高值,从古琴的低弱音量,快速扩展到全乐队响奏,这样的听觉效果很刺激,会给人留下很深刻的印象。第二,《泼墨V》当中的音乐高潮次数较多。以六部结构划分,全曲六个高潮,给人以忽上忽下的、狂躁不安的感觉。另外,由于古琴的音量很弱,整体音乐气质也比较轻盈、飘逸,因此,作曲家需要给它较长的独奏时间,才能和乐队浓密铺陈的织体相平衡。

《泼墨V》当中戏剧化的音响,从作曲家最初的创作意图来看,是为了实现泼墨画技的听觉转化,而这样的创作意图又是通过强调“音势”和“音响能量剧增”达到的。

四、以古琴为中心的配器思维

对中国古典人文精神具有高度象征意义的古琴,与西方历经好几个世纪逐渐发展成熟的管弦乐队,从文化属性和声音气质上来说,都是“南辕北辙”的。依照音乐创作“对立统一”的审美原则,要把古琴和西洋乐队融合在一部作品中,十分考验作曲家对声音的抽象整合能力,以及对双重文化的艺术表现能力。在温德青的古琴协奏曲《泼墨V》当中,最值得借鉴和学习的配器思维,可以概括为以古琴为中心,将整个交响乐队想象成它的扩张、衍生和发展,而不仅仅是背景和衬托。本节将以《泼墨V》中六处古琴与乐队相结合的创作手法为例,来说明作曲家在这部作品中留下的值得借鉴的、适配于国乐西乐相混合的两种配器思维。

第一种配器思维,即以古琴为中心的扩展配器。扩展配器之于独奏协奏曲,即扩大、衍生、发展独奏乐器的材料。具体从配器的角度来说,就是扩大、衍生、发展独奏乐器的某些特殊演奏法。在《泼墨V》中,作曲家抓住古琴的这些演奏法,再在乐队中进行扩展,请参看以下四例(谱例8—谱例11)。

谱例8中,弦乐声部矩形框内的材料为古琴声部“曲折形”材料的放大(参见前文“音势”部分)——时值和上下滑动的音程都被放大了,导致远观时以为是两种材料,近看则能观察到两者之间的衍生关系。从配器上来说,古琴通过抹弦产生的小三度曲形滑动,被弦乐的滑奏模仿,“抹弦”和“滑奏”都有手指在指板上摩擦的动作,因此可以推断出,弦乐在演奏法上模仿古琴,并在材料上以古琴为中心进行发展。

谱例8.第15—21小节古琴、弦乐声部局部

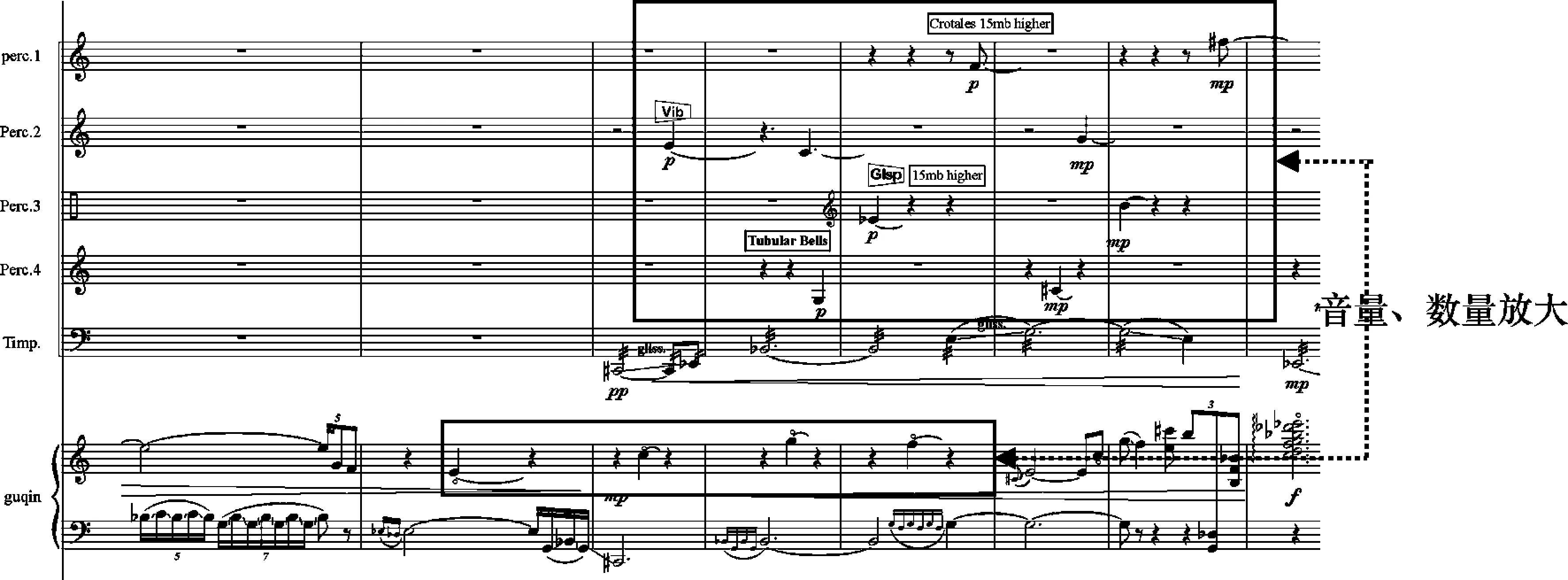

谱例9.第22—28小节打击乐和古琴声部局部

谱例9中,古琴的泛音点描被四件金属键盘打击乐——钟琴、钢片琴、颤音琴、古钹放大了,这四件金属打击乐都有明确音高且音色透亮,与古琴的点状泛音融合度很高。此处,作曲家抓住了古琴泛音音色透亮、轻薄和时值较短的特征,再从管弦乐队中抽调出与之最“神似”的音色,将古琴泛音做了音量上与数量上的放大。

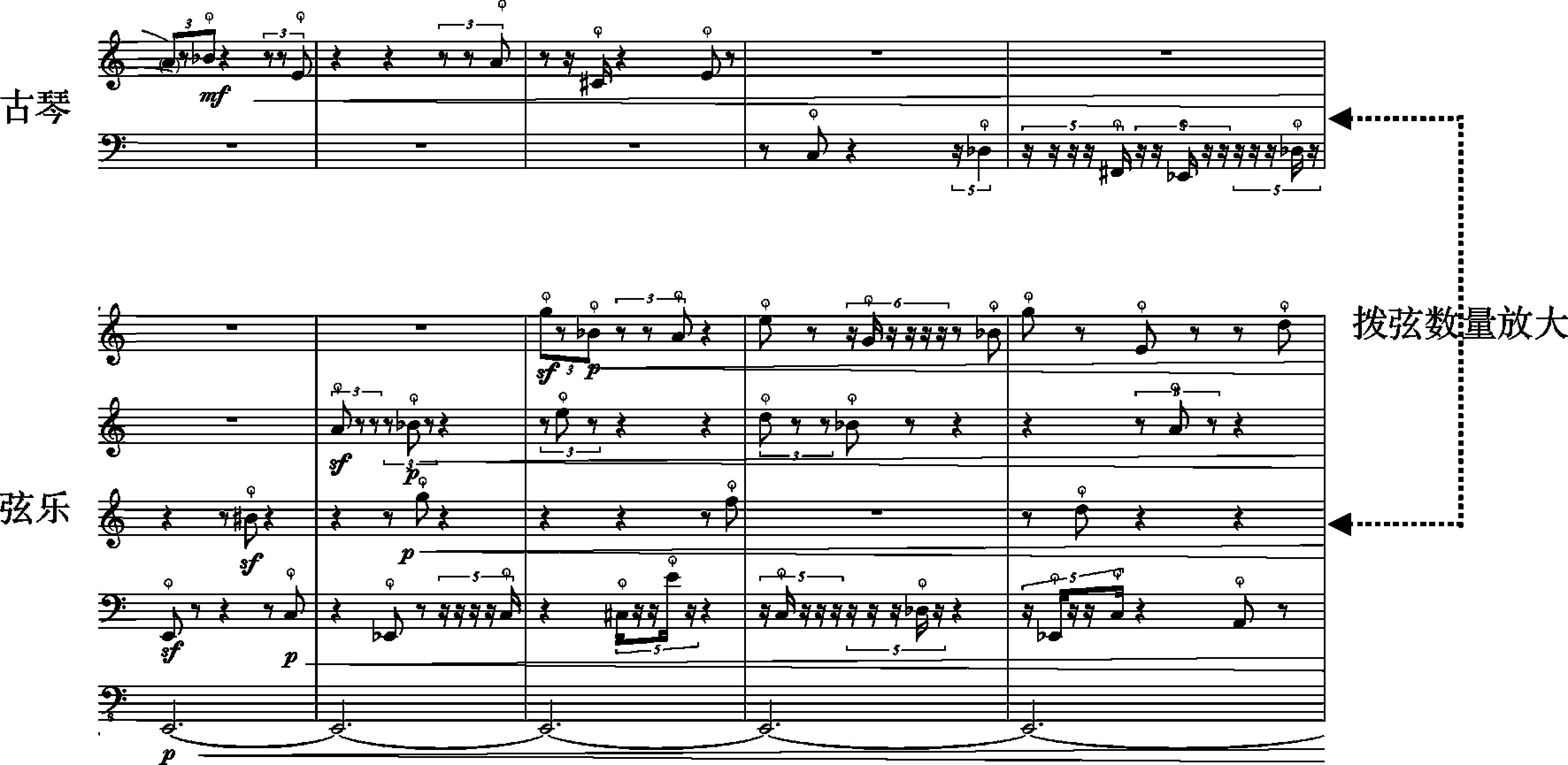

如谱例10所示,古琴拨弦的特征被弦乐放大,“点”状的声音更多、更错落,形成群感。此处古琴和弦乐的拨弦点状音之间的休止时值,也是按照洛书九宫格三连数来控制的(预制节奏在第二节有详细展开,不再赘述)。

谱例10.第71—75小节古琴和弦乐声部局部

谱例11.第94—98小节古琴和弦乐声部局部

谱例11显示了两个材料交错使用的扩展配器法。第一个材料是前文提到过的曲折形材料,用椭圆框表示;第二个材料是古琴不规则抹弦的技法,在弦乐中被作曲家“音色变奏”成为了不规则的泛音滑音,用矩形框表示。从谱例11中不难看出古琴声部和弦乐声部之间较为明显的衍生关系。此处,古琴的两个材料被分开来发展,弦乐声部也分别扩展了这两个材料,形成了双材料错落发展的声音图景。

第二种配器思维,是以古琴为中心的情景配器。即适配古琴的乐队背景,不是从古琴独奏当中抓取材料,与之没有衍生关系,而是作曲家根据泼墨画的意境、情景而想象出来的适配古琴独奏的背景。以谱例12、13说明。

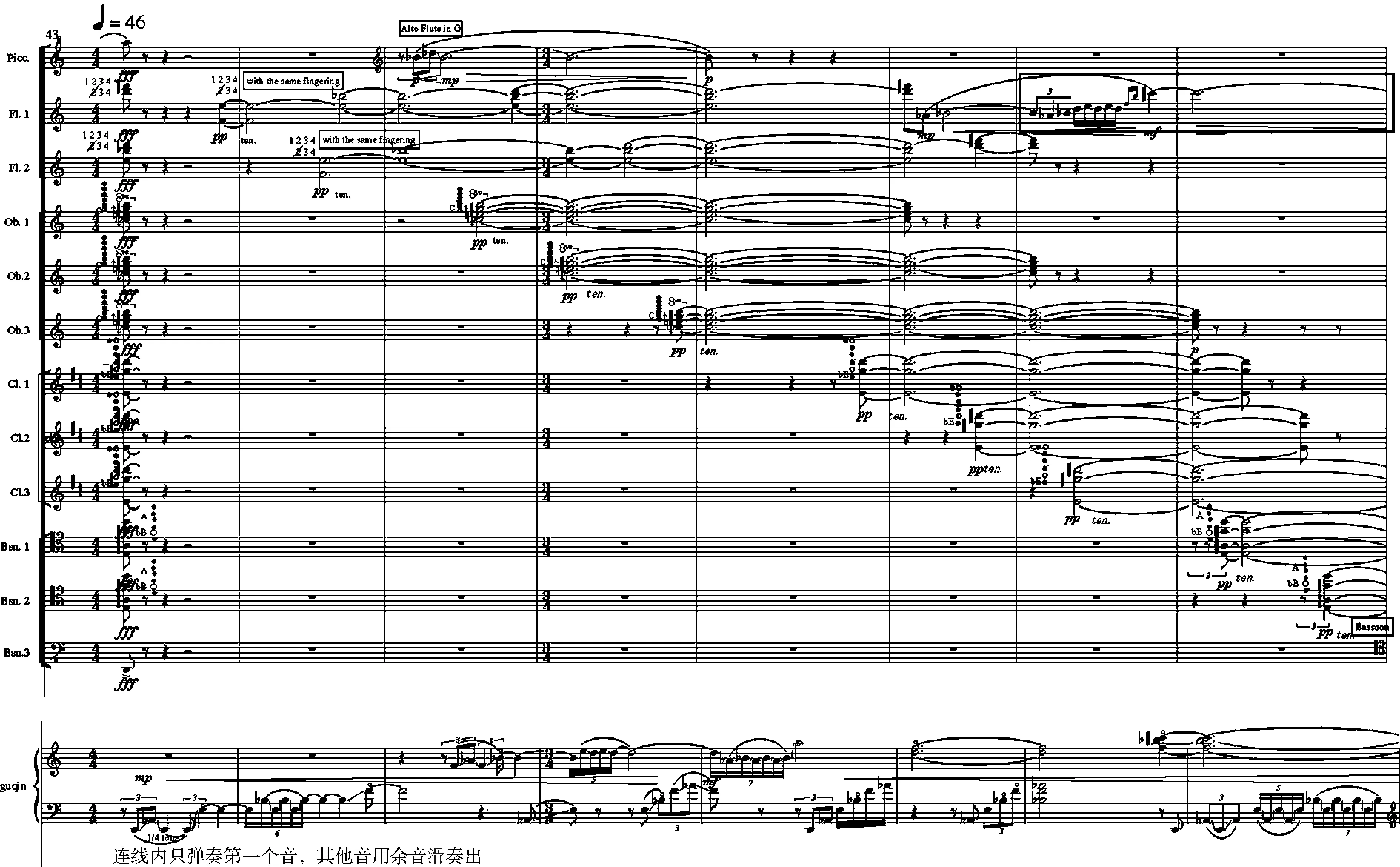

谱例12.第43—50小节木管与古琴声部局部

谱例12中,除了用矩形框标示出来的长笛声部为古琴独奏材料的衍生之外,其余木管声部都在演奏复音。在这一段以古琴独奏为主的乐段中(第43—76小节),木管声部的长笛、短笛、双簧管、单簧管和巴松都分别出现了从古琴独奏旋律中截取片断发展而来的材料,与古琴形成了高山流水一般的呼应。除了这些独奏以外,其余的木管都在演奏复音。复音这个演奏法不是从古琴中扩展而来的,而是作曲家根据山水画的情景去想象、转化而来的。木管通过特殊指法吹奏出来的复音,因其基音与泛音的音量大小不对等,且常伴有微分音,故自然产生了层次感。谱例12中,12个木管的复音相叠,和声效果复杂,纵向上强弱也不均等,构建出了听觉层次,会使人联想到层层叠叠、延绵不断的山峦,与泼墨山水画有着强烈的对应效果。

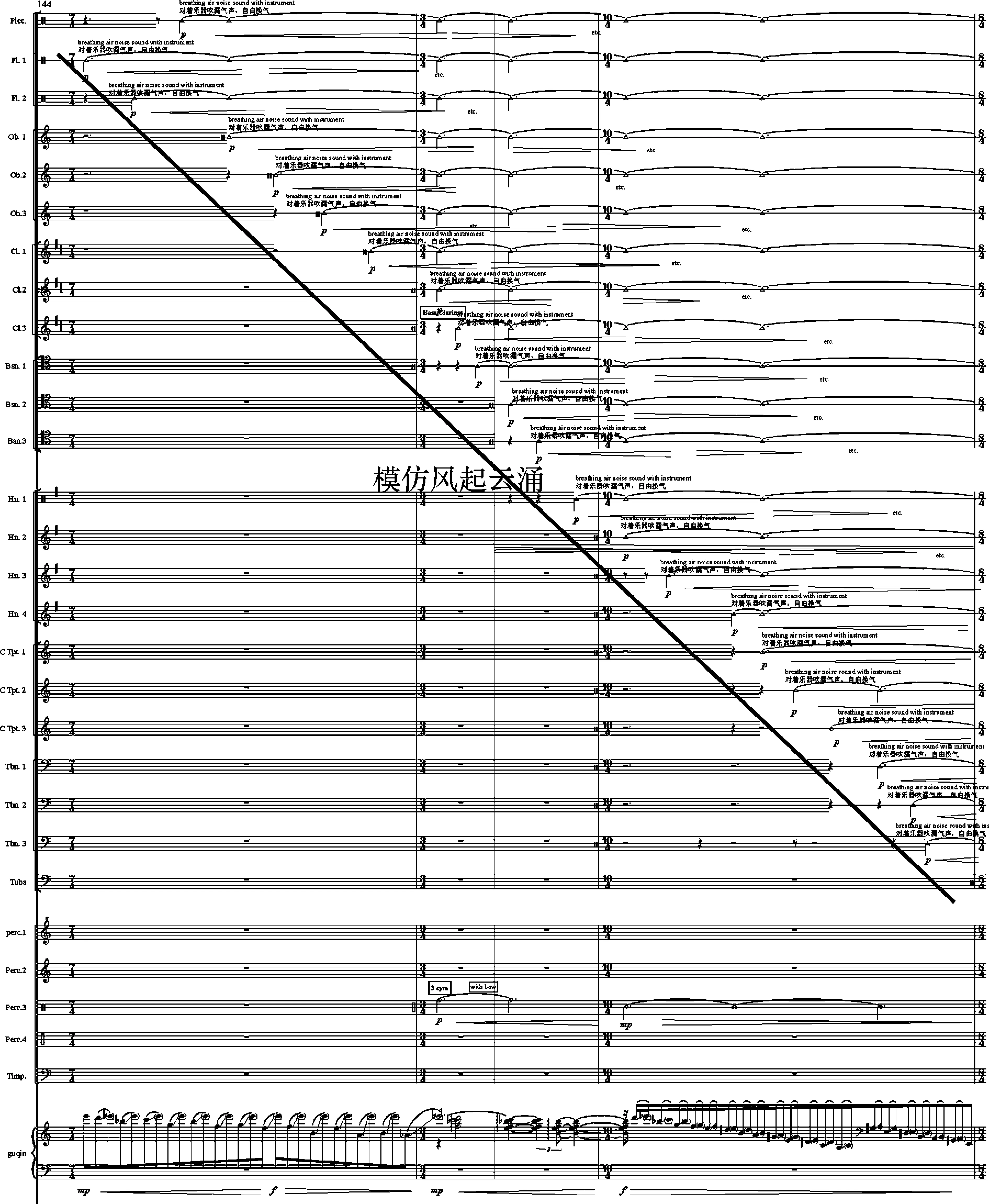

谱例13中,所有的木管和铜管乐器依次模仿进入白噪音,即对着管乐吹气,发出纯气声。这些气声依次进入,总体力度逐渐加强,如同一阵大风吹过。此处,木管乐器吹出的气声也不是从古琴独奏中衍生而来的材料,而是根据《泼墨山水》的意境,把乐队想象成/编织成云雾缭绕的景象,令人联想到一位演奏古琴的优雅文人,独坐高山,在风云之上安静抚琴的画面。

《泼墨V》的乐队配器手法,无论是以古琴为中心的扩展,或是以古琴为中心的情景想象,都是为了强化表现古琴意韵,突出其中心地位,同时也进一步统一了两种文化属性、两种声音气质。

谱例13.第144—147小节古琴、打击乐、铜管、木管声部局部

结 语

总体而言,温德青在古琴协奏曲《泼墨V》中,沿用了许多他在多年创作实践中总结出来的、并能熟练运用的一系列标志着他个人风格的作曲技术(例如文中介绍的预制音高和预制节奏,以及受泼墨画的启发转化而成的豪放音响)。《泼墨》系列的五首作品编制各异,其中,古琴协奏曲《泼墨V》在编制上的强弱对比最极端,也最难处理。但是温德青运用了这个特点,趁势把“古琴-乐队”极端的音量对比处理得更加极端,反而突出了“积墨”和“破墨”的浓淡对比。此外,在这首作品的配器处理上,采取以古琴为中心的配器思维,或扩展古琴材料、或以山水画的意境适配古琴独奏,主次分明,以达到使两种文化交融的艺术目的。

温德青在他的五首《泼墨》系列作品中,以成熟的作曲技术和个人化的音乐语言,非常贴切地展现出了主题的特性,即作画时的剧烈肢体动作和画家癫狂不羁的精神状态,并通过将中国传统画技与西方近现代作曲技法的原创性结合,以现代审美的方式进一步发展中国泼墨画经久不衰的魅力。《泼墨V》以最具中国文人精神的古琴为中心,以交响乐为恢弘背景进行豪放自由地展开,较之前面四首《泼墨》作品在戏剧性和对比性方面有了更进一步发挥,是为《泼墨》系列的完满句号。