高频超声诊断小儿肠套叠诊断符合率研究

王玉荣

山东省东营市利津县盐窝中心卫生院,山东 东营 257445

肠套叠症状属于临床中较为常见的急性腹部疾病,人群主要为婴幼儿,其病理机制主要因近端肠段及其肠系膜插入远端肠腔引起的肠梗阻。患儿发病后会出现无精打采情况,临床表现主要为腹痛、呕吐、哭闹及果酱样变等情况,其发病率较高,具有发病急、症状重及进展快的特点[1]。由于婴幼儿各项功能仍处于发育阶段,抗病能力较差,若不及时采取有效措施及治疗,严重情况下,患儿发病后可引起肠坏死、肠梗阻和穿孔等严重并发症,因此,对于患儿早期诊断和治疗对改善患儿预后效果尤为重要[2]。X光属于临床诊断该疾病的方法,但其诊断技术会损害儿童身体机能,随着临床不断研究,将超声诊断技术应用肠套叠患儿诊断中,其诊断方式深受临床欢迎,本文通过对小儿肠套叠患儿实施高频诊断超声技术,分析其临床效果,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 将2018年2月至2019年5月64例小儿肠套叠患儿作为研究对象,通过随机数字表法将64例患者分为实验组与对照组各32例,实验组中男16例,女16例,年龄5个月~3岁,平均年龄(2.0±0.35)岁;对照组中男18例,女14例,年龄6个月~4岁,平均年龄(2.5±0.21)岁,对比两组患儿资料差异无统计学意义(P>0.05),可进行对比。

纳入标准:(1)患儿经临床诊断为肠套叠疾病;(2)患儿意识正常;(3)患儿家属自愿参与并签署同意书。

排除标准:(1)临床资料不全患儿;(2)患儿严重性心肾脏功能受损;(3)患儿及患儿家属不遵医嘱,并中途退出实验。

1.2方法 两组患儿超声检查经多普声(dopson)DSDS-6Cvet彩色多普勒超声诊断仪(重庆多普声电子科技有限公司;尺寸165*365*85,重量4.5kg);

对照组患儿采用低频超声检查,将低频探头频率设置在3.5~5MHz,将儿童置于仰卧位,以检测腹部其他脏器病变、腹腔积液、包块等情况。发现典型肠套叠声像图时,其位置、大小、内部回声、血供等图像,并进行常规保存。

实验组患儿采用高频超声检查,将高频探头频率设置在7~10MHz,观察肿块内血流的变化,其包块是否渗出积液,周围淋巴结、周围肠道扩张及异常远端回声情况。保证患儿检查过程中情绪处于平静状态,获取其病灶声像图,通过回放方式采集及相应图片或影像数据。肠套叠典型的声像图特征中横断面和肠壁呈“同心圆征”和“靶环征”,其明暗相间;纵剖面为“套筒征”,内部为套入部,外部为鞘部,经反复插入和套入时间过长后,肠壁出现增厚水肿情况;长轴切面表现为肠系膜自套口部位进入肠管,形成平行条状血流,且肠壁彩色血流。

1.3疗效观察及评判 对比两组患儿诊断符合率及诊断效能。

2 结 果

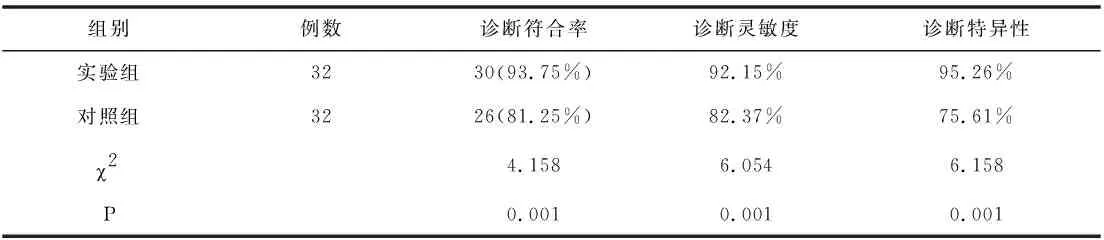

两组患儿诊断符合率、诊断效能结果差异明显,具有统计学意义(诊断效能结果),详见表1。

表1 两组患儿诊断符合率、诊断效能结果[n(%)]

3 讨 论

肠套叠可分为原发性和继发性两种,其中95%的小儿肠套叠患儿属于原发性肠套叠,由于该疾病在肠管及附近未见器质性病,临床分析其肠套叠疾病主要与婴儿活动过度、肠系膜过长有关,同时饮食习惯差、便秘情况也是导致患者出现肠功能紊乱情况,到之后患者临床表现出腹痛、便血、呕吐等症状,单纯临床症状无法判断其不典型肠套叠症状[3]。本文通过对小儿肠套叠患儿实施高频超声诊断,其患儿诊断符合率、特异性及灵敏度均高于低频超声诊断效果,差异具有统计学意义(P<0.05),临床经高频超声诊断后,清晰显示儿童肠壁病灶情况,对儿童肠套叠诊断中具有较高的特异性、准确性。以彩色多普勒诊断仪进行高频超声诊断,将高频超声的探头频率范围在7~10MHz,明显提高图像分辨率,清晰呈现出小肠套叠情况,有效观察其肠壁活动,保证其准确性,提高其诊断疾病符合率[4]。同时有效及时分析出肠套叠壁血流程度,评估其自行复位概率,为患儿临床治疗提供参考依据,防止出现过度治疗情况。高频超声检查具有方便、诊断准确率高等优点,同时可根据患儿病情变化情况及时进行复查,防止出现漏诊情况,在小儿肠套叠患儿诊断中具有较高的临床价值。