清热解毒凉血法辅治乙肝肝硬化临床观察

纪明平,杨小军

(河南省鹤壁市第三人民医院/鹤壁市传染病医院感染科,河南 鹤壁 458000)

乙型肝炎相关性肝硬化是乙肝病毒感染引起的肝脏纤维组织过度沉积病变,病理表现为肝脏弥漫性纤维化、再生结节和假小叶等,乙肝肝硬化早期症状为乏力、食欲减退,随着病情发展后期可能出现肝功能减退、门脉高压症等症状,同时伴有消化道出血、腹水、肝性脑病等并发症[1],危及生命。本研究用清热解毒凉血法辅治乙肝肝硬化疗效较好,报道如下。

1 临床资料

共86例,均为2017年1月至2018年6月我院收治的乙肝肝硬化患者,根据随机数字表法分为研究组和对照组各43例。研究组男28例、女15例,平均年龄(52.75±7.32)岁,平均病程(6.49±1.25)年,入组时Child-pugh评分(2.37±0.59)分。对照组男26例、女17例,平均年龄(53.07±6.89)岁,平均病程(6.71±1.36)年,入组时Child-Pugh评分(2.25±0.43)分。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

西医诊断标准:参考《慢性乙型肝炎防治指南》[2]和《肝硬化中西医结合诊治方案》[3]中乙型肝炎和肝硬化的相关诊断标准,HBsAg和(或)HBV DNA呈阳性超过6个月,ALT持续或反复异常,肝组织病理学检查提示存在炎性病变。肝硬化主要指征:①内镜或食管吞钡X线检查提示食管胃底静脉曲张;②B超检查提示有明显的肝回声或肝表面凹凸不平、呈锯齿状,门静脉直径超过1.4cm,有明显脾脏增大迹象;③腹壁静脉怒张,可伴有腹水;④CT检查显示肝外缘呈结节状隆起,有肝裂扩大迹象,尾叶/右叶比例大于0.05。⑤肝部穿刺活检或腹腔镜检查确诊为肝硬化。次要指征:实验室指标中血清白蛋白含量下降、胆红素含量升高、凝血酶原时间延长、A/G倒置,血清透明质酸、Ⅲ型前胶原肽和Ⅳ型胶原等含量升高。

中医诊断标准:参考《肝硬化中西医结合诊治方案》中“肝胆湿热证”辨证标准。主症为口干、口臭、胸胁胀痛、大便粘结,次症为乏力倦怠、胃脘胀满、纳呆、目肤黄染,舌红苔黄、脉弦数或滑数。

纳入标准:①符合中西医诊断标准确诊为乙肝肝硬化且中医辨证类型为肝胆湿热证;②年龄不超过75周岁;③Fibroscan硬度值大于12.4kPa;④签署知情同意书。

排除标准:①合并严重心肺功能不全、感染性疾病、血液系统疾病、恶性肿瘤等疾病不适宜参与本次研究;②因HCV感染或酒精滥用引起的肝硬化;③参与研究前曾服用免疫调节类药物;④服药依从性较差;⑤精神障碍。

2 治疗方法

两组给予常规干预方案,包括控制饮食低盐低油,适当休息,提供营养支持,纠正水电解质平衡等。在此基础上服用恩替卡韦片(中美上海施贵宝制药有限公司生产,国药准字H20052237)0.5mg,每日1次。

研究组加用清热解毒凉血汤。药用黄芩15g,茵陈15g,柴胡15g,栀子12g,茯苓12g,龙胆草12g,赤芍9g,白术9g。使用煎药机煎药,每日1剂,每剂300mL,早晚饭后0.5h分服。

两组连续治疗12个月。

3 疗效标准

参考《肝硬化中西医结合诊治方案》中疗效判定标准。显效:症状消失,肝脾恢复正常,无压痛或叩痛,肝功能各项指标恢复正常,有腹水者腹水消失,HBV DNA、HbsAg及HbeAg转阴超过6个月。有效:症状有所好转,肝脾无进行性肿大,无压痛或叩痛,有腹水者腹水减少超过50%,肝功能异常好转超过50%,HBV DNA、HbsAg及HbeAg至少有1项转阴超过3个月。无效:未达到“有效”标准。

4 观察指标

治疗前后使用Fibroscan瞬时弹性扫描仪(法国ECHOSENS,规格型号Fibroscan502)检测肝硬度值,检测两组治疗前后透明质酸(HA)、Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)和Ⅳ型胶原(Ⅳ-C)含量。治疗后分别对两组行肝功能检查,检测指标包括血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、碱性磷酸酶(ALP)以及总胆红素(TBIL)含量。

用SPSS23.0软件进行统计分析,计量资料用t检验,计数资料用χ²检验,等级资料用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

5 治疗结果

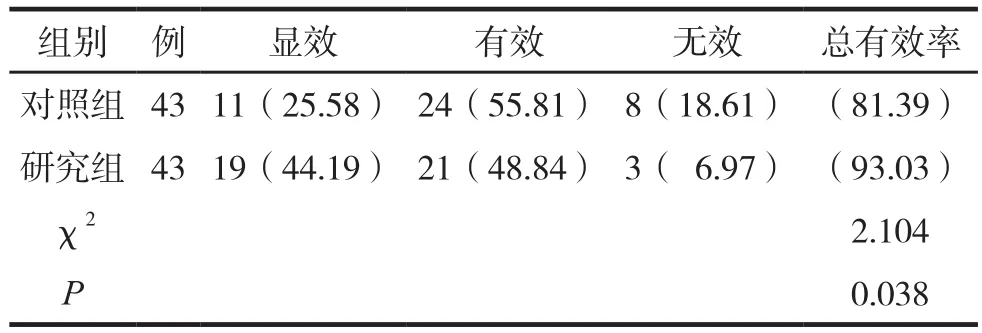

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

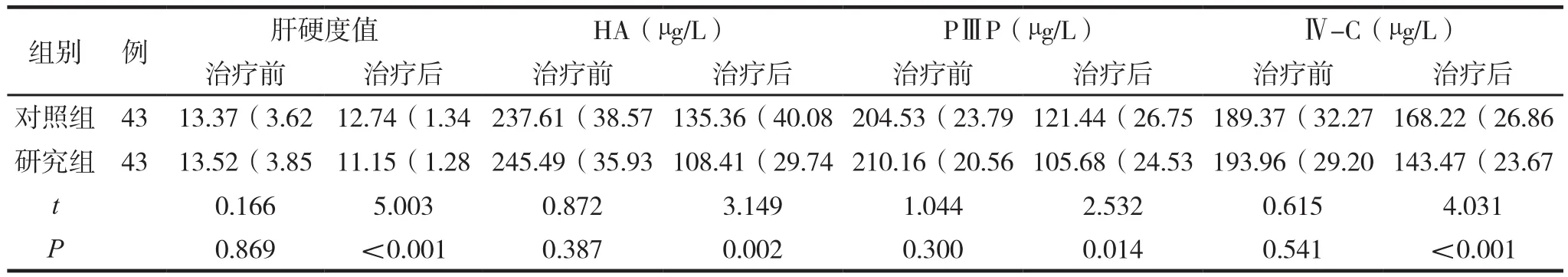

两组治疗前后肝纤维化指标比较见表2。

表2 两组治疗前后肝纤维化指标比较 (±s )

表2 两组治疗前后肝纤维化指标比较 (±s )

组别 例 肝硬度值 HA(µg/L) PⅢP(µg/L) Ⅳ-C(µg/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 13.37(3.62 12.74(1.34 237.61(38.57 135.36(40.08 204.53(23.79 121.44(26.75 189.37(32.27 168.22(26.86研究组 43 13.52(3.85 11.15(1.28 245.49(35.93 108.41(29.74 210.16(20.56 105.68(24.53 193.96(29.20 143.47(23.67 t 0.166 5.003 0.872 3.149 1.044 2.532 0.615 4.031 P 0.869 <0.001 0.387 0.002 0.300 0.014 0.541 <0.001

两组治疗后肝功能指标比较见表3。

表3 两组治疗后肝功能指标比较 (±s )

表3 两组治疗后肝功能指标比较 (±s )

组别 例 AST(U/L) ALT(U/L)ALP(ng/L)TBIL(umol/L)对照组 43 44.75(10.39 57.14(7.57 64.37(6.21 34.95(8.36研究组 43 36.43(9.78 51.49(7.35 57.16(6.94 27.33(7.41 t 3.400 3.122 4.514 3.977 P 0.001 0.003 <0.001 <0.001

6 讨 论

肝硬化属中医“胁痛”、“黄疸”、“积聚”等范畴。《素问脏气法时论·》较早记载了“肝病者,两胁下痛引少腹”,《灵枢·水胀》则记载了“腹胀,身皆大,大与肤胀等也”,分别描述了肝硬化从胁痛至腹胀的不同阶段体征。乙肝肝硬化涉及较多中医病证,其发病病机也与多种因素有关,中医通常认为“湿热邪毒”在肝硬化进程中贯穿始终,患者外感湿热邪毒后正气不足,日久伤肝,肝气郁结而血停成瘀,肝病传脾,而脾喜燥恶湿,血瘀湿热阻滞气机,湿邪伤脾而影响津液分布又促进瘀血形成,水湿停聚腹中,长久则正虚瘀结,成肝硬化。当以清热凉血,解毒化瘀之法治疗[4]。

清热解毒凉血汤方中黄芩性寒,清热燥湿,可泻火解之毒,茵陈归脾、胃、肝、胆经,有清利湿热、利胆退黄之效,配伍黄芩既可强化清热利湿之功,亦可助于利胆去黄,故共为君药。龙胆草入肝兼胆经,可泻肝胆实火、除下焦湿热,栀子亦可清热利湿、凉血解毒,柴胡为疏肝解郁、和解表里之药,三药在协君药发挥清热泻火、解毒利湿之效外可改善肝气郁结引发的胸胁胀闷之症,共为臣药。佐以赤芍具有清热凉血之功,茯苓、白术利水渗湿、通淋利尿,且性甘温,全方多取性微寒之药物以平肝泻火,甘温之白术,使气机得以升降。全方有清热燥湿、泻火凉血之效[5]。现代药理研究表明,黄芩中的活性成分可减少胶原在肝脏处沉积、保护肝脏粗面内质网,同时黄芩苷可通过抑制血小板衍生因子以及转化生长因子分泌改善肝纤维化状态。茯苓提取物羟基茯苓多糖对人肝癌细胞系中的HBV具有抑制生长、转录作用。白术中的白术多糖及多种氨基酸可通过抑制肝星状细胞发挥抗肝纤维化的作用[6]。肝纤维化是肝硬化进展的重要过程之一,其病理过程与大量炎症因子导致肝星状细胞的活性异常增加有关,促使肝星状细胞转化肌成纤维细胞,其含有的丰富高尔基体促进细胞外基质增加,最终发生细胞纤维化[7]。研究结果表明,治疗后研究组肝硬度值明显降低,且血清HA、PⅢP、Ⅳ-C等指标含量明显降低,说明了清热解毒凉血汤辅治乙肝肝硬化对改善肝硬度值和肝纤维化具有较好的疗效,同时研究组各项肝功能指标也相对较好,证实本方具有改善肝功能之效。

综上所述,清热解毒凉血法辅治乙肝肝硬化疗效较好,可增强肝功能,改善肝纤维化。