阿卡波糖联合二甲双胍治疗2型糖尿病的疗效观察

张桂云

巍山县血吸虫病防治站 云南巍山 672400

2型糖尿病原名叫成人发病型糖尿病,多见在35-40岁之后发病,占糖尿病患者90%以上。糖尿病是一种慢性终身性疾病,患者血糖持续升高,通常会累及其他系统疾病,导致大血管病变、微血管病变等,严重影响到患者的身体健康。2型糖尿病患者体内产生胰岛素的能力并非完全丧失,有的患者体内胰岛素甚至产生过多,但胰岛素的作用效果较差,因此需要通过某些口服药物来刺激体内胰岛素的分泌[1]。本文为了探讨阿卡波糖联合二甲双胍治疗2型糖尿病的临床效果,选择了94例患者进行分组研究,现将报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将我院选取的94例2型糖尿病患者作为本次观察对象,并将患者分为对照组与观察组,每组各有47例。对照组中男25例,女22例;患者最小年龄为46岁,最大年龄为78岁,平均年龄为(58.72±3.15)岁;病程最短为2年,最长为15年,平均病程为(6.98±2.17)年;观察组中男24例,女23例;患者最小年龄为45岁,最大年龄为79岁,平均年龄为(59.26±3.24)岁;病程最短为3年,最长为14年,平均病程为(6.85±2.07)年。两组患者一般资料比较无明显差异(P>0.05),试验可比较。

1.2 方法

所有患者入院治疗后,首先要进行血糖监测、健康教育,同时在护士的指导下严格控制饮食。对照组在此基础上采用二甲双胍治疗,具体方法为:患者口服500mg二甲双胍,一天服用3次,坚持治疗1个月;观察组患者在采用二甲双胍治疗后,再给予阿卡波糖片50mg,一天服用3次,第一口饭时嚼服,坚持治疗一个月。两组患者治疗后,护士要密切观察患者的反应,并监测患者的血糖变化。

1.3 评价指标

比较两组患者治疗前后空腹血糖水平、临床治疗效果及糖化血红蛋白水平。临床疗效分为显效、有效、无效三个指标,显效:患者治疗后空腹血糖小于6.39mmol/L,餐后2h血糖小于7.7mmol/L;有效:空腹血糖小于7.8mmol/L,餐后2h血糖小于11.1mmol/L;无效:患者治疗后空腹血糖与之前相比无明显改善,血糖有升高的现象[2]。

1.4 统计学处理

本文所有数据资料均采用SPSS20.0软件进行统计分析,临床治疗效果用计数资料(%)表示,组间差异用χ2检验;空腹血糖水平与糖化血红蛋白水平用计量资料(平均数±标准差)表示,组间差异用t检验。

2 结果

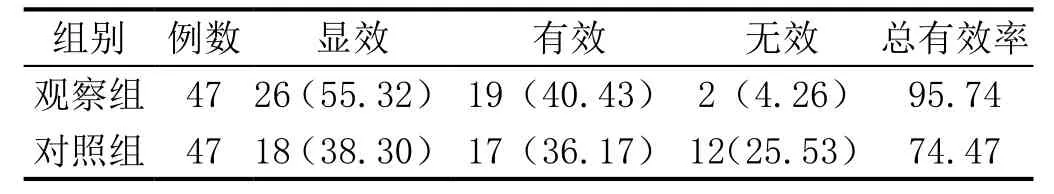

2.1 两组2型糖尿病患者临床治疗效果比较

观察组总有效率占95.74%,对照组总有效率占74.47%,观察组有效率高于对照组(χ2=6.574,P<0.05),见表1。

表1:两组2型糖尿病患者临床治疗效果比较[(%)]

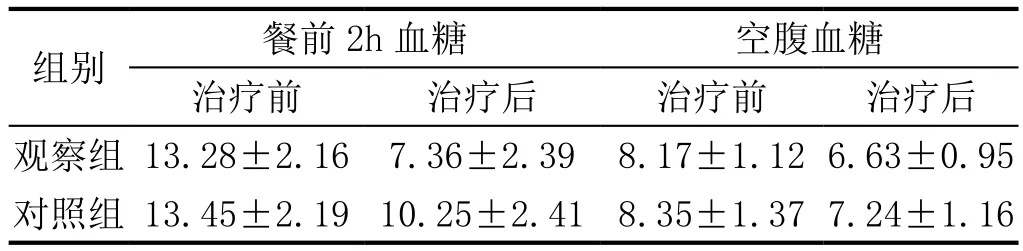

2.2 两组患者治疗前后血糖变化比较情况

观察组患者治疗后,空腹血糖及餐后2h血糖水平明显低于对照组,两组患者比较有差异(t=5.447,6.743,P<0.05),见表2。

表2:两组患者治疗前后血糖变化比较情况

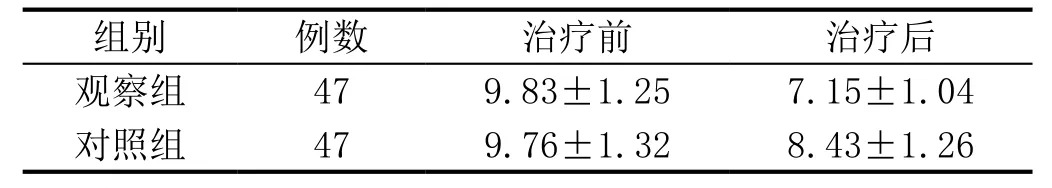

2.3 两组患者治疗前后糖化血红蛋白比较

两组患者治疗前,糖化血红蛋白值比较无明显差异(P>0.05);治疗后观察组糖化血红蛋白值低于对照组(t=6.754,P<0.05),见表3。

表3:两组患者治疗前后糖化血红蛋白比较

3 讨论

糖尿病是临床上常见的疾病,其中以2型糖尿病最为多见,导致2型糖尿病的主要诱因包括遗传、肥胖、体力活动过少和应激。应激又包括劳累、精神刺激、外伤、手术、分娩、其他重大疾病等,由于以上诱因,患者的胰岛素分泌能力及身体对胰岛素的敏感性逐渐降低,导致血糖升高,引起糖尿病。2型糖尿病患者有较为明显的家族史,我们无法控制人体的遗传因素,但是我们能从环境因素进行护理,降低2型糖尿病的患病率。目前临床上主要采用二甲双胍和阿卡波糖治疗2型糖尿病,其中二甲双胍适用于2型糖尿病,尤其是肥胖者,可以增加外周组织对葡萄糖的利用,增加葡萄糖的无氧酵解,减少胃肠道对葡萄糖的吸收,从而有效降低高血糖[3]。阿卡波糖可以减缓肠道葡萄糖的吸收速度,缓解餐后高血糖,长期服用还可以降低空腹血糖与糖化血红蛋白的浓度。相关研究显示,将二甲双胍与阿卡波糖联合治疗2型糖尿病,可以有效提高降糖的效果[4]。

本文研究显示,观察组患者的总有效率高于对照组,餐后2h血糖、空腹血糖及糖化血红蛋白水平均优于对照组(P<0.05)。综上所述,二甲双胍联合阿卡波糖治疗2型糖尿病临床效果更显著,不仅可以有效降低血糖,而且安全性高。