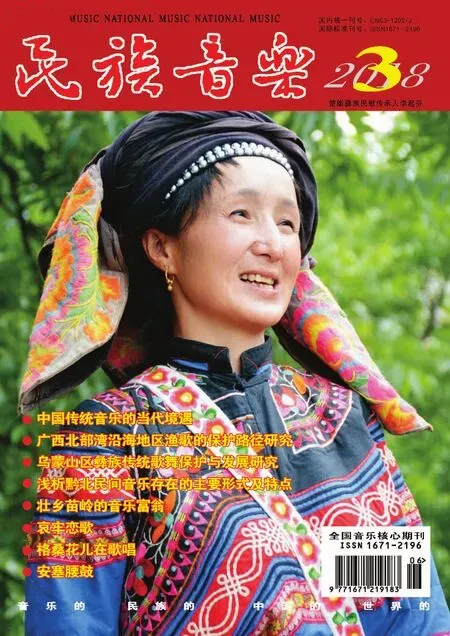

乌蒙山区彝族传统歌舞保护与发展研究

■陶 波(六盘水市社会科学院)李如海(中共六盘水市委党校)

乌蒙山区包括云南的昭通、曲靖和贵州的毕节、六盘水等地,乌蒙山是云贵界山,是彝族祖源地,六祖分支地。彝族先民沿着乌蒙山和南北盘江迁徙到滇、川、黔、桂各地繁衍生息。至今乌蒙山区还生活着近百万彝族同胞,乌蒙山区保留着古老的彝族文化,以传统歌舞最具代表,例如撮泰吉、绑神猴、海马舞、肯合呗、确比舞、唢呐花鼓舞、撒麻舞、阿妹戚托等彝族传统歌舞记录和见证着彝族各时期的迁徙历史、农耕文化、婚嫁习俗、丧葬仪式等,是彝族文化的重要组成部分。

■乌蒙山区彝族传统歌舞资源情况

《西南彝志》(第十六卷)描述了“歌场的起源”“尼能氏歌场”“天地歌场”“确舍的歌场”。“歌场”是彝族祭祀、丧葬、婚嫁、聚会不可缺少的文化场域,在歌场上彝族同胞或舞蹈或唱歌,借助歌场进行感情交流和文化传承。时至今日,乌蒙山区仍然流传有独具特色的彝族传统歌舞。有被誉为“中国戏剧的活化石”之称的撮泰吉;有原始古朴的“绑神猴”;有丧葬仪式上慰藉亡灵、送逝者回归祖源地的海马舞、恳合呗、确比舞、唢呐花鼓舞;有婚嫁仪式中表现彝族耕种历史与服饰文化,歌颂彝族女性的勤劳、美丽,展现挖地、撒麻、绩麻、织布、裁衣的撒麻舞。

(一)撮泰吉

撮泰吉主要流传地域为贵州省的威宁县和赫章县交界地带,尤以威宁县板底乡裸嘎最具代表。也译作撮寸姐、撮衬姐、撮寸己、撮寸几、撮特紧、曹腾紧、撮屯基等。彝语“撮”意为“人”,“泰”意为“变化”,“吉”意为“游戏、玩耍”。“撮泰吉”的完整意思可解释为“人类演变的戏”或“先民耕作活动的由来”。撮泰吉的表演内容有四个部分:第一部分为祭祀仪式;第二部分为叙述耕作历史;第三部分为庆贺丰收;第四部分为扫火星,也叫扫寨,彝语称为“米夺秋”。演出时间为每年农历正月初三到十五晚上。

(二)绑神猴

绑神猴主要流传地域为云南省曲靖市师宗县,尤以师宗县雄壁镇大堵杂保存最为完好。绑神猴,也叫绑山花子,彝语称为“阿鲁达”或“阿奴得”。“阿鲁”或“阿奴”意为“猴子”,“达”意为“捆绑”。按照“阿鲁达”整个演出过程人们形象的称为“绑神猴”或“绑山花子”。绑神猴需要硕大的面具和捆绑神猴用的“过山龙”、藤条。绑神猴表演内容分为两个部分:第一部分为野外祭祀和绑神猴,第二部分为神猴入村驱邪、祈福仪式,演出时间为每年农历正月初一。

(三)海马舞

海马舞即吆喝马的舞蹈,它是彝族村寨一种极为古朴原始的丧葬祭祀传统舞蹈,主要流传于云南省的沾益区、宣威市,贵州省的威宁县、水城县、盘州市、普安县、兴义市、兴仁县等彝族村寨中。海马舞的道具包括“海马”和“花棍马鞭”。道具“海马”是用纸和竹篾分段扎成的,分为马头和马尾两部分。马头部分包括马头和颈部,头顶扎红花或者白花,颈部配饰铃铛。马尾部分包括臀部和尾巴。“花棍马鞭”为竹棍或竹篾条制成,两端扎上红色或者白色花团。丧葬仪式上表演时一般3人一组,1人为牧马人,另外2人扮演海马。表演时扮马者将马头和马尾系于人的腰部,或仅将马尾系于人的腰部,两手捧着马头,形如骑在马上。牧马人手持花棍马鞭,以各种姿态指挥着马儿跳跃和行走,马儿则随着指挥,伴着铃铛的节奏,模仿马的动作,时而跑步前进、时而慢步缓行、时而昂首长啸、时而低头喘息,各种动作交替出现,形成一套完整的套路。

(四)恳合呗

恳合呗系彝语汉译。“恳合”即彝族丧葬仪式中所唱的歌或丧葬仪式中的彝文经文和歌的统称;“呗”汉语意思为跳或跳脚。跳脚又称为“跳脚舞”“铃铛舞”“孝舞”“搓蛆舞”“搓蛆赶老鸦”“钞子舞”。跳脚所用道具有马铃铛和白纸条(或白毛巾、白布条),马铃铛彝语称为射浊(汉意为金珠)或钞子。恳合呗主要流传于乌蒙山区的沾益区、宣威市、富源县、镇雄县、威宁县、纳雍县、赫章县、钟山区、水城县、六枝特区、盘州市等彝族聚居区,此舞在钟山区汪家寨镇、水城县玉舍镇、六枝特区中寨乡以及威宁县板底乡、赫章县珠市乡等地形态保存较完整。《大定府志》记载:“至焚所,又有跳脚之俗,将焚之前,姻党群至,咸执火以来,至则弃火而聚其余炬于一处,相与携手,吹芦笙歌唱达旦,谓之跳脚也。及焚之日,鬼师祝告,椎牛数十头以祭。”

(五)确比舞

确比舞是流传于云南省曲靖市麒麟区茨营、东山、珠街,富源县墨红以及沾益区白水一带。确比舞是由跳脚舞演化和发展而来。“确比”是彝语称谓,“确”的汉语意思是“一群、一伙”,“比”的汉语意思是“跳”,整体意思是一群人一起来跳。确比舞是彝族传统葬礼上必不可少的部分。在举行葬礼前,死者家属派人去请亲戚、朋友参加葬礼,被请的亲戚、朋友会在村寨邀请一些会跳“确比”的人一起参加葬礼。在葬礼举行的前一天晚上,亲戚、朋友带来的“确比”队伍以村寨或家族为单位,轮流在丧葬场上跳“确比”。跳舞的先后次序有一定的要求,如死者是男性由本家亲戚、朋友先跳,如死者是女性由死者后家(死者娘家在滇东地区被称为后家)先跳,然后是其他亲戚、朋友接着入场表演,直到全部依次轮流表演一圈方才结束“确比”。每一个确比队伍都有自己的“确尼细”(领舞者),在上场表演前,确尼细就敲响大锣,召集确比们排成一队,准备入场跳确比舞。除了大锣,确比舞表演者还敲打鼓、钹、镲进行伴奏。舞蹈过程中确比舞者要唱诵“确哦”调子,整个过程包括约伴、入门、绕灵、转场等仪式。确比舞者伴随着大锣、鼓、钹、镲等进行表演,身体动作包括搓脚、屈膝、伸腿、弯腰、摇肩、扭腰等动作,腿部伴着踢、踩、蹲,手上伴着拍、打、摇、甩等动作。整个舞蹈节奏性很强,铿锵有力。

(六)唢呐花鼓舞

唢呐花鼓舞主要流传于贵州省六盘水市水城县南开乡,该舞蹈由跳脚舞演变而来,主要用于丧葬仪式,主要表演时由12人参与,最少不低于4人,传统唢呐花鼓舞均为男性表演。表演时1人击鼓,1人击镲,2人吹唢呐,其余手持花棍伴随着节奏跳舞,周围的观众也可即兴参与伴舞。舞蹈分为4个大段,12个小段。春、夏、秋、冬12个月,均通过叙述性动作表演出来,其中也穿插一些装饰性,有一定技巧性的动作,增加舞蹈的观看效果和挑战性。例如正月舞段的“满堂春”,包括“凤凰起舞”“喜乐无边”“青蛙伸腿”“猛虎过山”“狮子降麒麟”等动作。唢呐花鼓舞表演时气氛热烈奔放,唢呐吹起气势高昂,表演者伴着唢呐、鼓和镲的节奏身体前后左右扭动,腿部伴着伸、蹲、曲、抬、踢等动作,手中花棍舞动着,或敲打肩部,或敲打腰腿,节奏感非常强烈。

(七)撒麻舞

撒麻舞,彝语叫“木书暑”(或“木出署”“刻署偷”),流传于乌蒙山区彝族、苗族、布依族等民族中,在毕节市的赫章县、威宁县,昭通市的彝良县、大关县、鲁甸县,六盘水市的六枝特区、水城县、盘州市等地均有流传。该舞没有乐器伴奏,表演时舞者唱着《撒麻歌》,用优美的舞步和悦耳的歌声,生动形象地表现出嫁新娘从挖地、撒麻、割麻、洗麻、织布到做嫁衣的整个劳动过程。舞蹈边唱边跳,所有伴娘均可参加,基本舞步有“三步一转”“三步一伸”“三步一跺”“三步一拽”等动作,并有“手筛撒麻”“脚搓盖种”“纺线拉经”“织布剪裁”等劳作动作,还有转圈、环绕、旋转等造型。该舞蹈叙事性强,故事完整,情节细腻逼真,画面感强,具有很强的表现力。撒麻舞过去一般在彝家嫁娶之夜举行,接亲客人来了后,新娘和女伴们与前来接亲的小伙子们对歌挑战,盘根究底,你应我合,唱得兴起,姑娘们就包好纱帕,戴上银饰,穿上镶着花边的长衫,唱起撒麻歌,跳起撒麻舞,现在凡是节日和喜庆场合都可跳。

(八)阿妹戚托

阿妹戚托主要流传于乌蒙山区的贵州省六枝特区和兴仁县等地,在六枝彝族同胞中也叫阿买期鼗,汉语意译为“姑娘出嫁舞”“嫁女歌舞”。歌舞来源于彝文古籍文献《阿买恳》,有歌有舞,歌舞相伴,通过脚踏的节奏进行歌唱,歌词内容为嫁女之词,以五言对答为主。姑娘出嫁前在姑娘家堂屋或门前院坝中唱跳,以唱“阿买恳”为主,“打跳”“跳脚”为辅。“阿妹戚托”纯属无音乐伴奏的彝族婚俗舞蹈,是新婚姑娘临出嫁时,寨中及邻寨女伴纷纷踏至为新娘送行,在与新娘离别之际,表达女伴们依依难舍的心情,同时告诫新娘坐家之后,要勤俭持家、孝敬公婆、相夫教子、尊重寨邻;祝福新娘与丈夫全家和睦相处、兴旺发达。“阿妹戚托”是彝族人民在长期的生产劳作、日常生活及其民族历史文化发展过程中逐步形成的舞蹈。

除此之外,乌蒙山区还流传有板凳龙舞、织布舞、羊皮鼓舞等传统歌舞。

■乌蒙山区彝族传统歌舞分类

乌蒙山区彝族传统歌舞主要分为祭祀舞蹈、丧葬歌舞、婚嫁歌舞、农事歌舞。通过歌舞展示了乌蒙山区彝族特殊的民族文化和地域文化,通过歌舞保护与发展,不断传承民族文化。

(一)祭祀舞蹈

乌蒙山区彝族撮泰吉、绑神猴等舞蹈为祭祀舞蹈,撮泰吉、绑神猴两个舞蹈表演者都佩戴“大面”,一般表演时间为正月,应该说两个舞蹈系正月傩祭文化遗存,“撮泰”的表演和“阿鲁”的跳跃类似上古的“禹步”。《荀子·非相》记载:“禹跳,汤偏。《尸子》曰:禹之劳,十年不窥其家,手不爪,胫不生毛。偏枯之病,步不相过,人曰禹步。”后世一般认为,“禹跳”指大禹行巫的舞步,也就是传统的“傩舞”表演的舞步,具有驱邪逐疫、祭祀等功能。撮泰吉最后的“扫寨”仪式和绑神猴最后的进村入户祈福仪式有很多相似的文化因子,都属于祭祀仪式。例如祈求一年家庭清吉平安、五谷丰登、风调雨顺;在屋内进行扫“火星”仪式,避免村寨内和房屋遭受火灾;对新婚家庭的祈福、求子仪式等。这些文化因子展现出浓重的巫术色彩,因此我们大胆的将这类舞蹈划分为祭祀性质的舞蹈,舞蹈主要是年初的祈福、娱神、祭祀作用。

(二)丧葬歌舞

丧葬歌舞是彝族最为古老的歌舞之一,彝族对于逝者和祖先非常敬重,传统丧祭场面盛大。《西南彝志》(第十六卷)“歌场的起源”如是记载:

“斋场的四面八方,有洛武家的亲戚,有妥拍的家族,有纳姆君长与臣,有做斋的当事人和巫师,有匠人和百姓,有歌舞的男女。在月夜的树影下,聚拢的人们,像雾罩投入场里。唱歌又跳舞,巧舞者手执小铃······歌舞的青年男女,都聚集到这里,月亮下看像黑树林······青年们模仿山里的大象,灵巧的舞蹈着,也像那鸟啄肉样跳跃。又联手地跳呀,唱一次歌,跳三次舞。”

另外《西南彝志》(第二十五卷)记载“为好人死了做斋的讲述”,“上古的时候,在园园的地上,设起歌场,作歌歌颂死者,讲故事送给亡魂”。

除此之外,《中国民间故事集成·贵州卷》收录一则流传于威宁的民间故事“人死做斋的由来”,讲述什勺家给猴子做道场,敲牛杀羊,杀猪宰鸡,敲锣打鼓,震得天地摇动;跳起跳脚舞,灰尘漫天飞扬。斋场非常宽大,围圆了9座大山9个大坝,有81个歌场和36个神位。至今乌蒙山区彝族丧葬仪式上仍然保留有海马舞、恳合呗、确比舞、唢呐花鼓舞等歌舞。丧葬歌舞是亲人对逝者及祖先的追忆,对逝者和祖先的尊崇,通过追忆先祖凝聚祖灵崇拜,传承民族丧葬礼俗和民族文化。

(三)婚嫁歌舞

婚嫁是人生重要的礼俗之一,彝族婚嫁伴随着歌舞,通过歌舞展现婚嫁礼俗。《西南彝志》(第七卷)记载“纳知阿施保吐仆耿二位慕施的辩论”,如是记载“凡结婚之时,由慕施引荐。女方来入宗,默拜祖宗时;他们在当中,唱歌作介绍”。另外《中国民间故事集成·贵州卷》记载了一则流传于威宁的民间故事“笃米”。故事讲述大洪水之后,笃米在洛尼山上弹月琴、唱歌,用弹琴和唱歌来排遣孤独和烦恼。掌管宇宙的大神策举祖听到笃米那悠扬又凄惨的歌声,就在拜谷肯呷设歌场,邀请笃米去唱歌,还请来东方、南方、北方3位天神的女儿。3个女子见了笃米都非常惊奇,也非常爱慕,她们就与他对歌,请他跳舞。从那以后,她们还常约他到拜谷肯呷唱歌、跳舞。策举祖见他们情投意合,就成全他们,把三女许配给笃米做妻子,让他们传彝族后代。后来每个仙女各生了两个儿子,发展成彝族的六大家支。彝族始祖笃米因为歌舞赢得婚姻,因此歌舞在彝族婚嫁习俗中尤为重要,乌蒙山区彝族婚嫁有一整套礼仪,配着礼仪有不同的歌舞,最为突出的是姑娘出嫁活动中的《阿买恳》。出嫁过程中每一个仪式都要用一首歌来完成,伴随着歌曲还有撒麻舞、阿妹戚托等舞蹈表演。婚嫁歌舞主要展现彝族女性的勤劳美德以及教育彝族女子婚后该如何孝敬公婆,抚养子女。

(四)农事歌舞

乌蒙山区流传的农事舞蹈有撒麻舞、撒小麦舞、撒燕麦舞、撒荞子舞等,与之相配的还流传有撒麻歌、撒小麦歌、撒燕麦歌、撒荞麦歌,这些农事歌舞,歌舞相伴,且歌且舞。

撒小麦

小麦撒不撒?

撒了就发芽。

麦子青油油,

麦穗抽得大。

黄了收小麦,

推面烙粑粑。

小麦撒完了,

长满一大坝。

麦子怎样收?

割来连盖打。

麦子黄铮铮,

种子要留下。

(1980年4月采集于水城大河)

撒燕麦

砍地砍生地,

砍地撒燕麦。

一天砍九块,

一块撒九石。

中间岔两边,

砍完回家转。

两边砍中间,

砍好撒燕麦,

两头对着撒,

四处都撒完。

一天撒九升,

一年打九石。

(1980年5月采集于水城大河)

撒荞子

你们撒荞子,

撒是怎样撒?

撒荞像筛糠,

就是这样撒。

小妹小妹子,

快来撒荞子。

(1980年5月采集于水城大河)

贵州六盘水市水城大河流传的《撒小麦》 《撒燕麦》 《撒荞子》展现了彝族传统耕种历史上的刀耕火种和饮食文化中的小麦、燕麦、荞麦(荞子)三大麦。

另外,乌蒙山区还流传的扯韭菜歌(也叫采韭菜歌),歌曲展现了贵州屋脊韭菜坪的美丽风光和彝家青年男女在韭菜坪相约欢歌、跳舞的幸福时光。

扯韭菜

上山扯韭菜,

韭菜长得好,

叶子嫩又黄,

扯满好回家。

上山扯韭菜,

别把蔸蔸拔,

割了还会生,

韭菜扛回家。

(1980年5月采集于水城大河)

采韭菜歌

哦呀,采韭菜。

啊呀,采韭菜。

太阳出来照上牧养坡,

哦哦啊啊照上韭菜坪,

四月、五月咱们上去。

哦呀,采韭菜。

啊呀,采韭菜。

蜜蜂蝴蝶绕着花儿飞,

云雀唧唧蓝天云下飞,

四月、五月咱们上去。

哦呀,采韭菜。

啊呀,采韭菜。

哦耶耶,啊呀呀,

谁的天堂美。

哦耶耶,啊呀呀,

谁的幸福长。

四月、五月咱们上去。

哦呀,采韭菜。

啊呀,采韭菜。

阿表哥,阿表妹,

咱们一起去,

哦耶,啊呀,韭菜采回家。

(备注:根据 “酷狗音乐”彝汉版歌曲汉文部分整理)

除此之外,乌蒙山区还流传有栽秧歌、放羊歌、量布歌等劳动歌谣。这些歌舞展现出彝族传统农业种植历史,展现了彝族传统生活风俗,展现了彝族人民对美好生活的热爱和向往。

■乌蒙山区彝族传统歌舞保护与发展情况

乌蒙山区彝族传统歌舞属于民族重要的非物质文化遗产资源,在传统歌舞的保护与发展中主要借助非遗名录保护、传习基地传承、民族文化生态保护区建设、非遗进校园、民族文化园建设等方式方法进行保护与开发,通过多形式、多方位、多角度保护与开发,乌蒙山区彝族传统歌舞得到很好的保护与发展,实现民族文化保护、传承、开发与利用的共赢。

(一)非遗名录保护

乌蒙山区各地非遗保护均实现国家、省、市、县4级名录保护。截至目前共有4批国家级非遗名录,乌蒙山区彝族国家级非物质文化遗产名录项目有彝族撮泰吉(第一批)、火把节(第一批)、彝族铃铛舞(第二批)、彝族漆器髹饰技艺(第二批)、彝族传统婚俗(第三批)、彝族山歌(第三批)、阿妹戚托(第四批),其中彝族撮泰吉、彝族铃铛舞、彝族山歌、阿妹戚托等4项为传统歌舞。通过非遗名录的申报,各地完善传统歌舞的档案资料,对传统歌舞的保护制定相关规划;非遗名录的入选,进一步推进传统歌舞的知名度和影响力,有效推进传统歌舞的保护与传承工作。

(二)传习基地传承

随着国家级、省级、市级、县级非遗目录的公示,一批非遗传承人伴随产生,各地在民族文化浓郁、非遗项目濒危以及一些基础条件较好民族村寨建设传习所、传习基地,由传承人在传习所和传习基地进行非遗传承。传习基地兼具非物质文化遗产的展示、宣传和传习等多种功能,通过传习基地让更多人认识和参与到非物质文化遗产的保护与传承中来。在田野调研中,我们了解到,六盘水市钟山区新华社区通过彝族铃铛舞传习基地的建设,加强彝族铃铛舞的保护与传承,新华社区的铃铛舞多次参加贵州省多彩贵州活动和六盘水市消夏文化节、旅发大会演出活动,2013年还到法国参加第129届尼斯狂欢节展演活动。

(三)民族文化生态保护区保护与传承

民族文化生态保护区建设是探索少数民族文化“活态保护”的有效手段。目前乌蒙山区云南、贵州、四川都有相关发展规划,四川叙永水潦、石坝拟建设“彝族生态保护区”,贵州六盘水市拟建设乌蒙镇、新华村、坪地乡、淤泥乡、普古乡、牛场乡等6个彝族文化生态保护区。田野调研中,我们了解到,盘州市为推进乌蒙大草原的民族文化旅游开发,积极推进盘北“八石山”民族文化生态保护区建设,重点保护与传承彝族文化。2017年7月22~23日在盘州市坪地乡举办了毕摩文化与生态保护研讨会,并举行了彝族圣山“大梭柏”祭祀活动。

(四)非遗进校园传承

非遗进校园是将非物质文化遗产搬进课堂、搬进学校,让青少年从小学习和传承民族文化。贵州省威宁彝族回族苗族自治县板底乡板底小学,自2011年以来将当地彝族铃铛舞列入学生大课间操中,让全校700余名少数民族学生在跳舞的同时进行体育锻炼,同时也让彝族文化得以在教学中更好地传承。贵州省盘州市鸡场坪镇民族中学将海马舞、羊皮鼓舞等传统歌舞引入学校传承,取得很好收效,该校师生表演的相关舞蹈参加国家级、省级和市级比赛。

(五)民族文化园保护与旅游开发

乌蒙山区是民族地区、革命老区、贫困地区,在扶贫开发过程中各地结合民族文化和自然山水进行旅游开发,建设了一批民族文化园,向外界展示乌蒙山区民族文化的深厚底蕴。目前初具规模的有海坪彝族文化园,水西古城,宣威芙蓉寨,昭通六祖广场、慕俄格古城,贵州宣慰府,乌蒙大草原,百里杜鹃。民族文化园通过彝族传统歌舞展示民族文化,吸引游客前来观光旅游。为适应旅游开发需要,各地对民族传统歌舞进行舞台化设计,2017年水城创作出彝族史诗舞剧《支格阿鲁》;盘州创作出彝族歌剧《天穹下的歌谣》;威宁创作出彝族舞剧《支嘎阿鲁》,展示出乌蒙山区独特的彝族歌舞。

■结 语

乌蒙山区是彝族的祖源地、是彝族文化遗存最丰富的地区之一,乌蒙山区的彝族人民创造了独特的具有区域民族特色的集歌(诗)、乐、舞为一体的民族歌舞,以撮泰吉、绑神猴、海马舞、肯合呗、确比舞、唢呐花鼓舞、撒麻舞、阿妹戚托等为代表,是乌蒙山区特有的民族歌舞,是彝族历史文化、文学艺术、精神价值、思维方式、想象力和文化意识的体现,是中华民族传统歌舞的瑰宝。传统歌舞是彝族文化传承的重要载体、是彝族人民日常生活不可或缺的精神生活方式。乌蒙山区彝族传统歌舞既有独特的舞蹈艺术价值,又承载着彝族历史、伦理、哲学、民俗等多方面的文化,保护与传承传统歌舞就是保护与传承民族重要文化因子。因此需要加大力度保护与传承,让乌蒙山彝族传统歌舞走出乌蒙山,走向全国、走向世界,让更多人了解和欣赏到乌蒙山区丰富和独特的民族传统歌舞,真正做到民族的就是世界的。