EMS诱变技术在水稻育种中的应用

邢飞 王晓雪 任旭东 杨峰 王伦 马建

摘 要 综述EMS诱变的原理和关键技术,简述一些EMS诱变技术在水稻育种中的应用。EMS对水稻成熟胚的愈伤组织的诱变、对水稻种子的诱变、对水稻幼穗的突变等;总结了EMS诱变育种技术存在缺点和不足;提出了今后EMS诱变技术应用在水稻育种方面的展望和发展方向。

关键词 EMS诱变;水稻;育种

中图分类号:S336 文献标志码:B 文章编号:1673-890X(2016)06--03

EMS(Ethy Methan Sulfonate)属于一种烷化试剂,是目前公认的一种最为有效且应用比较多的化学诱变试剂。EMS诱变水稻所产生的突变体,后代分离的基因数量很少,且稳定性较好,但不同的株系之间产生的突变类型比较丰富[1]。当前,水稻种质资源库新的基因极其缺乏、遗传资源日益枯竭的状态,采用EMS诱变水稻技术、创造有用目基因有重要意义。对水稻分子育种提供理论基础。

1 EMS诱变的原理

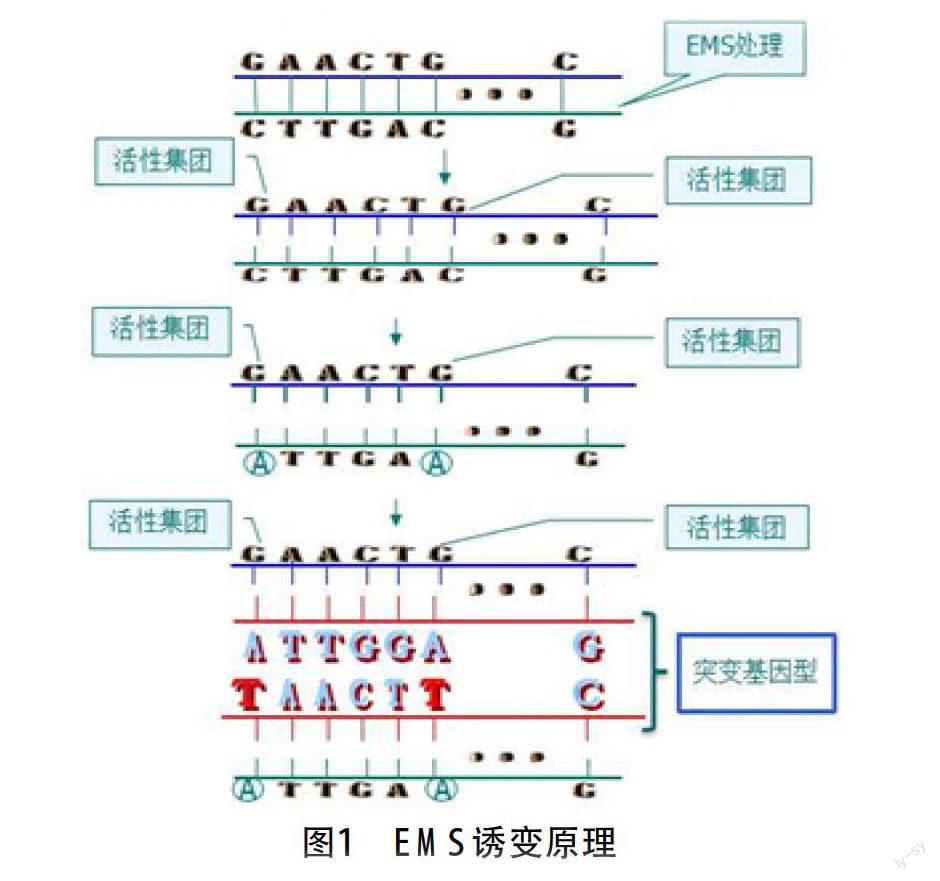

EMS诱变技术改变DNA的一些结构,通常它带有一个或者多个活性烷基,此烷基可以转移到电子密度高的碱基上,发生烷化反应,置换出氢原子,进而改变氢键的能力,使DNA结构改变。其诱导表现为嘌呤和嘧啶的转换,DNA的N-7位置的H离子被活性烷基取代后,成为一个带正电荷的集团,易发生转变型突变和置换型突变两种遗传效应。EMS诱变原理见图1。

图1 EMS诱变原理

1.1 转变型突变

烷化了的鸟嘌呤(G)不再与胞嘧啶(C)配对,从而造成G≡C碱基对变成T=A碱基对,EMS诱变大部分表现为转换型突变。

1.2 置换型突变

活化的鸟嘌呤(G)由于糖苷键发生断裂,造成了脱嘌呤,而原来鸟嘌呤的位置成了一个空位,当DNA分子在下一步复制的时候,4种碱基都有可能进入到其互补位置,造成突变,但是这种现象的可能性较小。

2 EMS诱变的关键技术

EMS具有操作比较简单、突变频率较高、突变专一及多效等优点,其诱变成败的关键技术如下。

2.1 适当的诱变剂量

处理材料时,用适当的EMS剂量以便于产生较多的变异,减少植株的不必要损伤。诱变过程中对材料造成半致死效应的剂量通常作为诱变的最适剂量,或者设置诱变剂的浓度梯度及时间梯度来筛选最适诱变剂量。

2.2 适当的筛选

表型筛选鉴定、生物技术、生理生化检测、遗传学分析等方法筛选出产生的突变体。

2.3 突变性状的遗传分析及基因定位

根据突变后代F2、F3表现性状,分析为主效基因或者是微效基因,然后采用两点测验或者三点测验的方法进行基因定位。微效基因定位一般采用标记分析、区间作图以及复杂区间作图等。

3 EMS誘变技术在水稻育种中的应用

3.1 EMS对水稻成熟胚的愈伤组织的诱导

在一定范围内,随着诱变剂量或者浓度增加,诱变频率也会随之增加,如果超过一定的剂量范围,植株死亡和细胞受损就会极大增加,因而被筛选掉的有利变异也会增加,进而使育种效率降低。

朴铁夫、原亚萍[2]等在离体培养条件下,EMS处理水稻成熟胚诱导的愈伤组织,观察处理后愈伤组织的生长变化、细胞染色体畸变和株体的分化情况。设定EMS的浓度梯度且每个梯度设置5次重复后取平均值。结果显示,低浓度EMS处理水稻成熟胚的愈伤组织有刺激生长的作用,而高浓度EMS处理对水稻成熟胚愈伤组织生长则有抑制作用,这种抑制作用随着EMS浓度的增高而加强;伴随着EMS浓度的增高,愈伤组织细胞染色体具有微核细胞数明显增加;从愈伤组织分化出来幼苗的情况看,低浓度EMS处理的愈伤组织分化出来的绿苗明显比对照多,分化率较高,高浓度的EMS处理分化出来的绿苗明显比对照少。其中最高浓度EMS处理的分化率最低。此试验表明,低浓度的EMS处理对水稻成熟胚愈伤组织的生长和分化有促进作用,而高浓度的EMS有抑制作用。低浓度的EMS对细胞呼吸强度及细胞色素氧化酶活性有刺激作用,高浓度EMS则表现为抑制作用。

刘丕庆[3]从水稻品种中丹二号的花药和幼穗中分别诱导出二倍体、四倍体的愈伤组织,并利用EMS处理愈伤组织,调查处理的愈伤组织耐盐细胞频率的变化试说明耐盐变异体筛选过程中使用诱变剂的重要。实验经过培养基配制、诱变处理、愈伤组织的筛选、相对生长量、耐盐细胞频率和细胞的计算等方法,测定EMS对愈伤组织生长的抑制作用和EMS处理后愈伤组织耐盐细胞频率的变化。EMS在较低浓度下,愈伤组织生长和对照相差比较少。EMS浓度达到一定浓度,愈伤组织生长会受到抑制,有些愈伤组织变褐死亡且相对生长量约是对照的40%。当EMS浓度达到一定量时,直到接种约20 d才有愈伤块,很多愈伤块已死亡。当EMS浓度达到最大时,所有的愈伤块都死亡。而经EMS处理后的愈伤组织的耐盐细胞频率表没有显著高于或低于对照。此实验说明EMS诱导水稻愈伤组织,可以刺激或者抑制水稻愈伤组织的生长,但是对愈伤组织耐盐细胞频率的变化几乎没有影响。

张小玲、王元辉[4]采用EMS处理水稻体细胞愈伤组织,诱导其产生变异。采用浸渍法及滴加法处理水稻体细胞愈伤组织,确定半致死质量浓度。经过与对照比较,确定再生植株株系的图变频率。试验配制3种培养基(诱导愈伤组织培养基,继代培养基,分化再生植株培养基),诱导愈伤组织,EMS处理,最后将再生植株D1代移栽到温室,成熟后单株收货构成D2代,D2代田间种植,以原品种为对照,生育期间观察记录变异情况。结果显示浸渍法处理水稻愈伤组织,EMS对水稻愈伤组织的半致死量为1~5 g/L;滴加法处理,水稻愈伤组织的半致死量为50 g/L。从实验结果来看,浸渍法的有点是愈伤组织各部分能与EMS充分作用,愈伤组织吸收EMS比较均匀,但是在浸渍和清洗过程中愈伤组织表面分生能力强的细胞容易脱落,提高愈伤组织的死亡率;而滴加法的优点是愈伤组织经过一段时间的恢复生长后,进一步处理时的存活率比较高,其缺点是愈伤组织与EMS作用不均匀,EMS长期留在培养基中会产生一些分解物质,对愈伤组织和绿苗有毒害作用。

试验上看,高浓度的处理得不到再生植株。另外,从有关EMS处理的报道中获悉,EMS处理并不是浓度越高变异频率就越高,较低的EMS浓度反而有较高的变异频率。

3.2 EMS对水稻种子的诱导

EMS对水稻种子胚的诱变伤害稍轻,不像物理诱变的抑制或损伤效果那么强烈,物理诱变如电离辐射,其穿透力较强且容易被染色体组吸收,对染色体结构的破坏性很大,强烈抑制水稻种子的萌发和根、芽的生长。

李学宝、杨学荣[5]等通过研究EMS对水稻萌发种子呼吸强度及多种酶活性影响,分析呼吸代谢、种子发芽率、幼苗生长高度和根系活力等之间的关系。选取饱满的水稻品种籼稻“广陆矮4号”预浸泡后用不同濃度的EMS震荡处理。用TTC法、微量检压法、3,5-二硝基水杨酸比色法及愈创木酚法等对种子的发芽率、发芽势、呼吸强度、细胞色素氧化酶活性以及α-淀粉酶活性等进行测定。结果显示EMS对水稻种子的发芽势、发芽率和幼苗生长高度等的影响随处理浓度的高低而异。低浓度的EMS提高幼苗的根系活力,根尖还原TTC的量明显高于对照组;当浓度进一步增加时,根系活力受到抑制并下降,最高浓度处理的TTCH含量达不到对照组的60%。较高浓度EMS的处理,根生长速度降低并且根长和根数明显少于对照组。EMS对水稻萌发种子呼吸的影响、α-淀粉酶活性的影响均存在某一“临界剂量”,在该剂量之下表现为促进作用;超过此剂量后,变为抑制作用,EMS作用的变化符合诱变剂作用的“剂量曲线”。但是EMS对氧化物酶活性的影响比较特殊:低浓度的EMS对过氧化物酶活性的影响不大;高于此剂量时,则该酶活性下降。该研究不仅研究了水稻种子萌发生长初期形态学上的效应,还对植物体内发生的生理生化变化进行了研究,为水稻EMS诱变育种提供了有力的科学依据。

陈灿,徐庆国[6]等采用不同种类的化学诱变剂(EMS、NaN3和MNU)处理水稻种子,研究其萌发和生长状况。测定发芽势,统计发芽率:稻种的胚根长度以与种子长度相等为标准,胚芽长度约以种子长的1/2为标准。计算发芽率的同时还要测量水稻的根长和芽长。

发芽指数=∑Gt/Dt(GT为t时间内的发芽数,Dt为相应的发芽天数)

活力指数=发芽指数×苗长度

诱变处理的水稻种子萌发对3种不同的化学诱变剂刺激的反应基本相同,部分低剂量的诱变剂对水稻种子发芽刺激作用,但总的情况是随着3种诱变剂浓度的增加,稻种的发芽势、发芽率呈明显下降的趋势。低浓度的化学诱变剂对稻种发芽影响表现不大,高浓度的化学诱变剂如EMS和NaN3处理严重降低稻种的发芽率和发芽势。

3.3 EMS对水稻幼穗的诱导

李学宝[7]用不同的EMS处理水稻离体幼穗,测定培养初期的呼吸强度、细胞色素氧化酶和同工酶及苹果酸脱氢酶同工酶。采取幼穗,用含不同浓度EMS的液体培养基振荡处理后将幼穗切成段,接种在固体培养基上。

低剂量的EMS对诱导率和分化率有一定的促进作用;随着EMS剂量逐渐加大,幼穗体细胞愈伤组织的诱导与分化均受到抑制,诱导效率和分化效率都表现明显降低,处理组和对照组间差异显著;高浓度的EMS延长幼穗体细胞愈伤组织的产生,未处理和低浓度处理的幼穗培养到8~10 d,即可见有愈伤组织产生,高浓度处理需13~15 d才能看见有愈伤组织产生,比对照延迟了5~7 d,且愈伤组织生长缓慢。低浓度的EMS对幼穗呼吸有一定促进作用,在EMS较高浓度时,呼吸强度与EMS浓度呈负相关;EMS对培养幼穗具有持续的生理效应;EMS对细胞色素氧化酶和对苹果酸脱氢酶同工酶的影响与EMS对愈伤组织的影响相同。

3.4 EMS对水稻的其他诱导

EMS诱导水稻不单单表现在愈伤组织、种子、幼穗等,EMS对水稻右边育种还有其他的应用。

顾佳清、张智奇[8]等用化学诱变剂EMS对粳稻进行诱变处理,来构建突变体库。结果显示出0.5%浓度的EMS溶液处理水稻种子,再经过0.5%和0.7%EMS溶液复合处理,发生突变的频率12.4%,复合处理优于一次性处理的效果。EMS诱变产生的突变体后代分离的基因数量较少且稳定性比较好,不同株系产生的突变类型比较丰富。

陈忠明、王秀娥[9]等利用EMS对籼型水稻进行诱变处理,以构建基因突变群体。M1代单本移栽并单株收取。M2代播种了5 000个家系,根据各个生育期的表现,鉴别筛选出了发生突变的411个家系,且收获271个家系。M3代对M2代收获材料按照系谱法进行跟踪观察。表明形态性状的突变率是8.22%,一些突变体具有的优良性状,可能在以后的育种中得到充分利用。

4 EMS诱变在水稻育种中应用的展望

EMS的突变频率相对比较高、能诱发出各种有用的突变基,能够在原有遗传背景基本不变的情况下,分子水平上使植物体出现有用表现性状的变异。EMS对水稻诱变产生的突变主要有:穗部形态突变、籽粒形态突变、茎秆形态突变、叶片形态突变、育性突变及熟期突变等。在植物种质资源创造、功能基因组学研究等方面发挥了重要作用。EMS在水稻育种中应用的研究广泛,在诱导水稻成熟胚的愈伤组织中,确定EMS的最适诱变浓度和最大突变率;诱导水稻种子,研究EMS对水稻种子一些生理生化指标的变化;EMS诱导水稻幼穗,分析水稻呼吸强度、细胞色素氧化酶及苹果酸脱氢酶同工酶等指标的变化。此外,利用EMS诱变处理水稻,构建基因突变群体,试图得到新的基因类型,对新型水稻育种途径提供理论依据。但由于EMS本身有毒性、对诱变材料有损伤、突变的随机性大等特点,导致要求诱变群体的数量大,后期检测工作量多。所以,有必要加强EMS诱变的深度研究,来控制变异的方向和性质,进一步加强高通量突变筛选技术的研究,提高诱变效率。

参考文献

[1]崔清志.刘晓虹,陈惠明.EMS诱变技术研究进展[J].湖南农业科学,2013(5).

[2]朴铁生,原亚萍,郭筑英,等.EMS对水稻成熟胚愈伤组织生长和植株分化率的影响[J].核农学通报,1995,16(2).

[3]刘丕庆.EMS和5-氮胞苷处理的水稻愈伤组织对耐盐细胞频率的影响[J].核农学通报,1999,13(3).

[4]张小玲,林恭松,王元辉.烷化剂EMS处理水稻愈伤组织诱导突变的方法初探[J].安徽农业科学,1999(12).

[5]李学宝,杨学荣.EMS对水稻种子萌发生长初期的影响[J].湖北农业科学,1989(3).

[6]陈灿,徐庆国,彭波,等.不同化学诱变剂对水稻种子萌发和生长的影响[J].种子,2008,27(3).

[7]李学宝.甲基磺酸乙酯对水稻萌发种子的生理效应[J].武汉植物学研究,1991(10).

[8]顾佳清.张智奇,周音,等.EMS诱导水稻中花11突变体的筛选和鉴定[J].上海农业学报,2005(1).

[9]陈忠明,王秀娥,赵彦,等.水稻93-11EMS诱导突变体的分离与鉴定[J].分子植物育种,2004(3).

(责任编辑:赵中正)