甘州区井灌区地下水资源分析研究

黄 钰 焦国军 孔 霞

(甘肃省张掖水文水资源勘测局,甘肃 张掖 734000)

甘州区位于甘肃省河西走廊中部, 黑河流域中游,总面积4240km2,人口49.8 万人,灌溉面积108.85 万亩。 该区域地下水补给来源主要是黑河, 黑河是我国西北地区第二大内陆河,发源于青海省祁连山区。 由东岔八宝河和西岔野牛沟于青海省祁连县境内的黄藏寺汇合后流经祁连山区到达出山口莺落峡,此段区域为黑河上游,是径流产流区;从莺落峡至北山正义峡为黑河中游,是径流利用区,此间地表水与地下水交换频繁;从正义峡到内蒙古的居延海为下游,为径流消失区。

从国家对黑河流域进行综合治理, 到黑河调水方案的实施, 分配给张掖市及甘州区的黑河地表水资源大幅度削减。 甘州区可用水资源8.97 亿m3,其中地表水6.74亿m3,地下水2.23 亿m3,人均占有水资源1250m3,亩均占有水资源511m3, 分别为全国平均水平的57%和29%,到2015年人均水量将为1000m3,属严重缺水地区。

1 地下水资源的水文地质特性

1.1 地下水储存条件

甘州盆地平原区地下水主要储存在盆地第四松散的底层内,中间夹有粘性土的洪积、冲积和湖积相砂砾层和砾层,其厚度、岩相和结构严格受基低构造形态控制,并影响含水层系的富水性。南湓地的中央泑陷带为巨厚的以卵砾石为主的单一结构含水层系, 一般厚200~300m, 最厚500~800m。 其北半部逐渐变为以砂砾石、含砂砾及石亚粘土为主的含水层系,一般厚50~100m,最厚200m[1]。

1.2 补给来源

甘州区地下水资源的补给来源主要有: 平原区降雨入渗,侧向流入量,田间入渗,河、渠渗漏。72%的地下水来自于地表水体补给,26.4%的地下水来自于侧向流入量补给,降水入渗只占1.5%。

2 地下水资源的动态分析

2.1 区域总体趋势

甘肃张掖水文局在甘州区、高台、山丹等县区布设了60 眼地下水动态监测点,其中甘州区30 眼(井灌区和河井混灌区19 眼), 初步形成了以甘州区为中心幅射周边地区的地下水动态监测网络系统。 从1980年初开始观测得到的大量地下水资料显示: 在区域分布上山前冲洪积扇区地下水降幅最大,范围在4.74-9.54m;倾斜平原与细土平原区的过渡地带次之,范围在0.15-5.75m;细土平原地下水降幅相对较小,在0.14-2.30m 之间[2]。

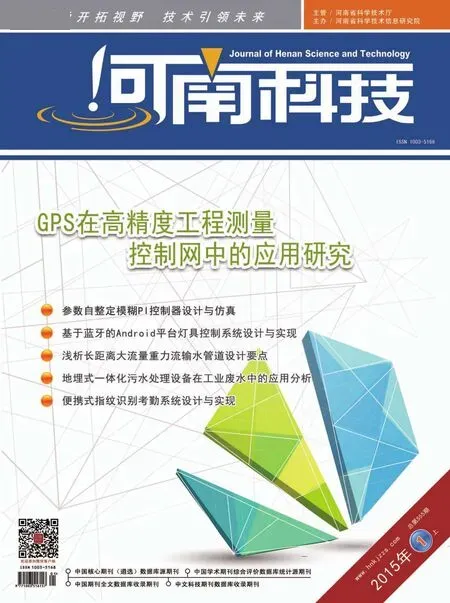

图1 甘州区山丹桥等地地下水年际变化

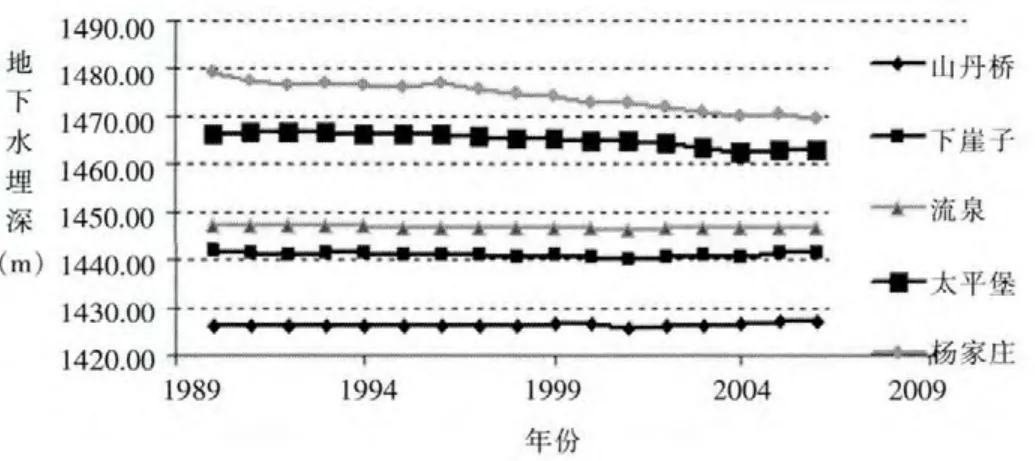

图2 甘州区石岗墩等地地下水年际变化

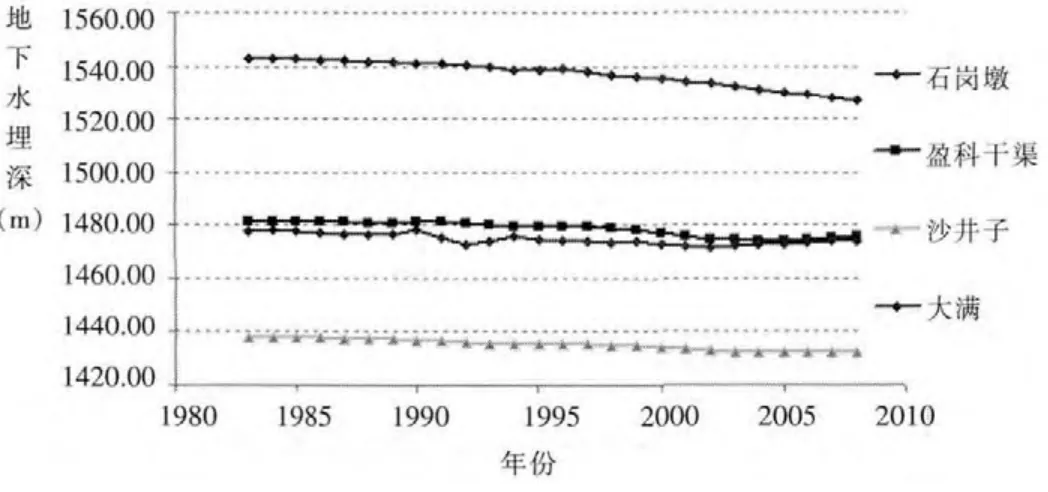

图3 甘州区山丹桥等地地下水年内变化

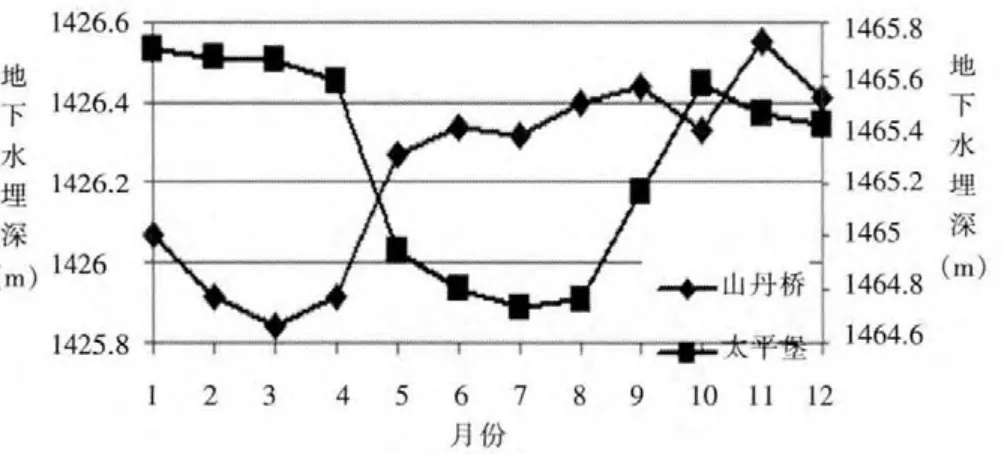

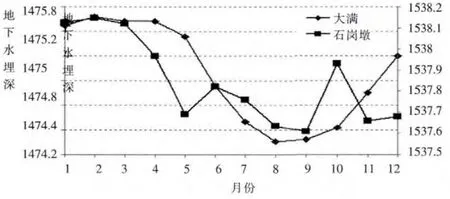

图4 甘州区大满等地地下水年内变化

2.2 井灌区趋势

随着工农业生产和国民经济的快速发展, 对水资源的需求量不断增加,甘州区地表水配水量减少,为了保证农田灌溉,甘州区在绿洲边缘的碱滩、甘浚、明永等部分村社河灌改为井灌,有大满失、盈科、西干、乌江4 个井河混灌区。 甘州区地下水年际变化如图1、2 所示,1990~1999年, 地下水大部分区域呈平稳或缓慢下降,2000~2008年,区域地下水呈显著下降趋势。 东部总体下降2.8 m,0.4m/a;东北部下降0.33m,0.03m/a;南部区总体下降3.64m,0.52m/a。 井灌区整体呈逐年下降趋势, 下降幅度0.15~0.30m/a。 其中石岗墩滩、盈科灌区、上秦镇、西干灌区、 沙井镇的局部地区地下水下降幅度达0.5~0.6m/a,导致大片生态林衰败死亡,草木退化,绿洲退化,荒漠化不断加剧。 特别是张掖农场,2010~2011年下降0.77m,1990~2010年 下 降11.4m。 2008年 全 区 机 井 数 量 已 达2800 余眼,地下水开采量由90年代0.8 亿m3剧增到现在的2.6 亿m3,增加了3 倍。

井灌区、 河井混灌区多年的平均年内变化呈现开采期为相应低水位期和非开采期为相应高水位期,年变幅1.12~2.9m,年内变化低谷出现在7~9月。 灌溉用水,如大满、石岗墩,见图4,甘州区地下水年内变化,高水位期出现在1~2月,主要是上游洪水河、大堵马河等5 个水库及祁连山冰雪融水入渗回归所致。 另外如碱滩、明永灌区山丹桥、太平堡等,见图3,年内变化趋势几乎相近。 靠近黑河边的乌江灌区中的山丹桥、太平堡等,见图3,主要受黑河调水侧向入渗补给最低2~3月,最高8~11月。

3 地下水资源的开发利用现状及问题

3.1 地下水资源严重短缺

由于地表水资源严重短缺, 甘州区一半以上的农业用水,95%以上工业用水及城乡居民生活用水主要靠开采地下水解决。

3.2 土地利用驱动区域地下水减少趋势

干旱内陆河地区水资源强烈地响应着土地利用与覆被变换, 在水资源形成区产流系数因覆被条件的变化而剧烈波动。如甘州区从1980年开始,当耕地面积从7.7 万hm2增加到2000年的7.95 万hm2时,平均地下水位从8m下降到12m[3]。

3.3 水资源利用效率不高

一是黑河干流有骨干调蓄工程,中游段有62 处引水口,多为无坝引水,干支斗三级渠道衬砌率为35%,田间配套率25%,现状农业灌溉定额为670m/亩,工业用水量重复利用率为45%。 二是水资源收费需要调整,纯井灌面积每亩每年征收4 元的基本水费,农业灌区用水0.01 元/m3,工业、经营(含建筑)和城镇生活用水0.15 元/m3[4]。

3.4 地下水资源污染严重

黑河流域传统上以农业为主,近30年来,随着工业和城市的发展,水污染日趋严重,大量污水未经处理直接排入河道。 农业大量施用化肥农药,造成面源污染。 这些污染源由地上转为地下,使本属于资源性缺水的黑河,又产生了污染性缺水,加剧了地下水的供需矛盾。

3.5 局部生态系统恶化

黑河分水对遏制下游生态起到了重要作用, 但在恢复下游生态的同时,应保持中游的生态环境不致恶化。 中游局部出现生态危机主要是因为地下水下降, 其次是因为农业用水挤占生态水。 据2005年湿地资源调查:甘州区 湿 地 面 积5139.4hm2, 比2000年 的7960.9 减 少2821.5hm2,年均减少564.3hm2。

4 对策

4.1 实施外流域调水, 可从根本上解决区域土地资源丰富与水资源严重不足的矛盾。

4.2 实行地下水资源统一管理, 统一调度, 科学规划,建立联动传压机制。

4.3 控制耕地面积的进一步扩大, 推行节水耕作技术,由多耕趋向少耕、免耕,由单一作物连作趋于粮草轮作或适度休闲,重视水土保持和纳雨保墒,这是减少地下水开采的有效途经。

4.4 加强地下水环境监测工作。 有效配置地下水动态监测网络体系,布设合理的地下水位、水量、水质观测井;建立地下水动态自动监测系统和信息共享平台,加大地下水水环境恶化区域的联合执法力度。

4.5 为解决生态补水不足的问题,增加湿地面积,应采取以下项目措施:一是压缩中游作物种植面积,尤其是水稻等高耗水作物的种植面积; 二是增加上游水库、田面、 渠网和河道的下渗量; 三是加大中游生态用水的比例,保持生态环境的稳定;四是改良中游生态退化区域的植被,以适应地下水下降而产生的负面影响。

5 结语

5.1 甘州区地下水变化过程: 区域地下水资源整体呈下降趋势,1990~1999年为平稳缓慢下降,受河川降水、径流的影响为正常;2000年调水以后,甘州区地下水井灌区、河井混灌区地表水补给量减少,大量开采地下水,使地下水量递减。

5.2 增大地下水动态监测密度,对井灌区、河井混灌区合理布局,填补空白区域,特别是甘浚、西干等灌区。 设立井灌区的预警机制,对地下水区域专题展开系统研究。

[1]付东林,尹念文,俞生波,等.张掖市地下水位大幅度上升原因分析及其思考[J].勘察科学技术,2007(3):42-4.

[2]黄钰, 杨芳. 甘州区社会经济发展与湿地保护的关系[J].甘肃科技,2011(18):26-28.

[3]刘进琪,牛最荣.内陆河干旱区土地利用及覆被变化对水资源影响研究[M].兰州:甘肃人民出版社,2010:161-163.

[4]张掖市地下水资源开采管理暂行办法,2009.