走向人民性的中国农民性 制度与作品的古今变奏

王基宇

要理解艺术中的农民性制作,就不能局限于革命史观的春秋褒贬,而要分别站在农民与艺术家的位置上去生成更透彻的判断。在一种现代性革命的视角下,对农民这一庞大社会群体的品质常常有两极分化的评价。

一种是认为农民阶层具有天然的保守性,体现在“守旧愚昧”、“小农意识”、“关系社会”等局限性上,把农民文化视为现代工商业文明与自由民主法治的敌人,认为在人类建立“地上天国”的伟大事业中,必须替换农业生产方式、改造农业社会组织形式、批判农民性文化。从马克思的理论作品到中国80年代的文化政治批判运动中都能看到这种倾向:前者认为虽然同属被压迫阶级,但农民的革命性远不如工人无产阶级;后者则认为农业文化惯性是滋生各种形式“土皇帝”的最大温床。

另一种评价则认为农民拥有淳朴的道德与朴素的平等主义诉求,“苦大仇深”的境遇则为激进彻底的革命提供了动力,在推翻并消灭了宗教与封建领主势力后,农民的吃苦耐劳精神可以稳定社会价值,并提供自然和谐的生活方式来补充现代化运动对社群稳定性的割裂。卢梭的《爱弥儿》是柏拉图《理想国》之后最成功的的政治教育作品,被认为提供一种典范性的现代人教育,其中要求爱弥儿一定要在乡村中成长,从小既要了解自己知识与智力上与周围农民的差异,又要理解农民的美德与可爱。毛泽东的实践与理论从军事到政治、从文化到美育都集中于农民问题,“农村包围城市”的响亮纲领改变了中国革命的历史走向(在现代艺术中崔健的同名歌曲也延宕了这句口号背后的形而上力量),也确认了中国的社会主义道路有着与西方左翼不同的自主问题意识,毛泽东本人也毋庸置疑成为了中国农民多神崇拜传统中的一尊货真价实的新神。

上面两种倾向各有其道理,但与其说是客观中立的评价农民,不如说是为其自己的政治或文化意图而谋划。或者更具体地说,这两种评价范式主要来自两个群体,一个是启蒙知识人,一个是革命政党。艺术的现代转变与政治文化的现代革命有千丝万缕的联系,与启蒙知识人和革命政党更是脱不开关系,今天有人常提“艺术自律性”,但这个概念本身就是启蒙知识人所创造,并包含了其政治意图与政治后果。但是,艺术家毕竟有自己独特的身位所在,并不全然服务、效忠于知识人与政党,老谋深算的高手甚至能令两者服务于自己的理念,而要理解艺术中的农民性制作,就不能局限于革命史观的春秋褒贬,而要分别站在农民与艺术家的位置上去生成更透彻的判断。

如果说农民有什么激进性,那么其表现在这样的一种历史现象中,即近代以来哪个国家农民出现体制性危机,就更容易出现剧烈的革命。像法国大革命就是在建立绝对君主制与社会都市化的双重作用下,把维持乡村道德与经济秩序的封建地主与贵族都集中到大都市,而丧失保护的农民就更容易受到各种来自政府、强盗、战争的伤害,形成的流民、乱民就将成为政治合法性的巨大挑战。而德国与俄国的农奴制依靠统治阶层的强力威慑,而在统治强力不稳时(多数是遭遇对外战败),苦大仇深的农奴就自然会成为革命的兵源。中国与英國的传统社会中农民以自耕农、佃农为主,比德俄农奴在经济、自由、地位方面好太多,而且都有维持乡村文化道德的士绅阶层,所以农民是一种保守的反政治革命力量。像光荣革命与辛亥革命实际上都没死几个人,与其说是革命不如说是妥协。但抗日战争抽空了中国乡村旧秩序,加大了农村经济压力,最终酿成体制性危机,国共内战时期共产党惊人的军队扩张速度侧面体现了农村失业问题的严重。

而要谈论一个国家的农民性时,除了政治与经济因素,更核心性的构成是其生活方式与文化传统。对中国农民生活方式起奠基性的模式有三种,一是井田制,二是四民制,三是授时制。

井田制是商代就建立的土地生产制度,特点是把一块大的正方形耕地平均划分为九个小正方区域,周围八块由八户农民自行耕作,物产归其私有,而中央的公田由八户共同劳动,产出归中央政府。这种制度令中国农民有一个原初性的直观平等经验,近现代革命还在讲的“均田免粮”,“平均地权”,这个平均性的诉求就是由井田制奠定的,其他任何民族的农民革命都找不到这种“均田”诉求。公田的劳动方式也带来了农民为共同体利益而共同协作的精神,我们传统中所讲的“公德”一词也是对这种“共产劳动”的特殊德性评估,与亚当·斯密“美德即是正当的自利”争锋相对。中国农民对于参与一种不属于个体而属于大家的事业并不陌生,导致新中国人民公社改造运动在农民中遇到的阻力远比俄国集体农庄改造要少。儒家经典篇目《礼运》展现了宏大的礼制进化论图景,认为历史的目标是“大同”时代,其标准便是“天下为公”,即将每一个中国农民都有的公田劳动经验扩展到无外的天下,以消灭“天下为家,各亲其亲,各子其子”的宗法制旧礼制世界。

“士农工商”的四民制本来是春秋时管子用来强调技艺专业化的思想,为的是解决齐桓公提出的“定居”与“成事”两大治理问题。在他看来这四大群体都是国家经济与秩序的实在基础,而过度的流动性与技艺教育的不稳定则会妨碍国家秩序与效率。管子这一划分首先规范了王官制度下的自由民领域,认为平民获得国家承认的标准是具有职业化的专业技术,为劳动分工与技术进步提供了有力支持。但在之后思想史中的讨论中,四民的先后顺序却有了高低的意义,士农更高,工商更低。在庄子《天道》篇中,提供了一种最适宜自然的政治秩序,即居德者应该处上位,行道者应该处下位,这里德是一种自足性的、持守性的、稳定不变的生活方式。道则是一种进取性、目的性的生活方式。“无恒产而有恒心”是士的心性特点,而农民则持守一种年复一年永恒轮回的定居生活,两者都崇尚不变,是社会秩序惯性最佳的载体;工商立足则要有他人的需求或欲望然后迎合之,崇尚技术进步与利益增值,是社会追随人欲变迁的最佳载体。在这种关系中,士农两大群体经过漫长的社会史变迁,结合成了士农共同体;中国总讲耕读传家,一方面类似卢梭的《爱弥儿》,希望知识人参与劳动与乡村生活,建立对人民的亲和性伦理,另一方面追求至高真理必须精神自足,古代世界凡大哲人无不是先经济自足,再利用非功利的闲暇生活进行透彻的沉思与追问。学者参与雇佣制与商业关系就会败坏学问,就会为特殊利益而代言。“自给自足”长期被认为是落后的“小农意识”,但这只是在工商业的逐利眼光下才生出的偏见,抛开经济生产,更多精神性的事业就是要求要有农民般的自给自足。士农共同体在制度上形成了向上的科举制与向下的乡绅制,这是中国历史的特色,来自农民与读书人在生活本质上的亲和性。

授时制是一个更远古的制度,自尧的时代起,中国的中央天子就有颁布权威历法的职责。常讲中国能统一,文字是有很大功劳,但毕竟在古代识字的还是少数人,对于农民群体,能维持统一性与向心力的莫过于中央颁布的历法了。所谓“皇历”,代表了中央对于神秘“天时”知识的掌握以及对农民的负责,从农业生产到婚丧嫁娶,科学与吉凶迷信共同规范了农民淳朴的生活方式。皇历的吉凶之法是宗教权威对自由民的立法,只是告诉你吉凶,究竟做不做还是有个体的选择权,这也构成了农民对于时间与主体选择独特的感受与思维方式。在几千年中,授时制为农民的生产生活提供了尽其知识水平可能的帮助,中国农民对中央的信任是通过漫长厚重的历史建立起来的。中央美院的同学们到地方上去往往能受到高规格的款待,于是也觉得自己好像真挺重要似的,但人家真正看重的是那神秘的中央性——用数千年证明自己值得信任的德性与真理之域。

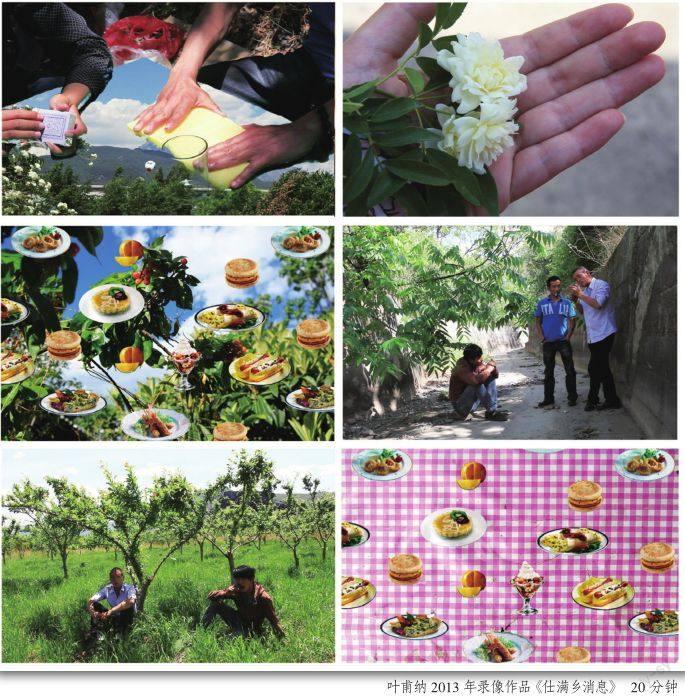

上面分析了三种赋予中国农民性核心结构的主要制度,下面便来分析两位被认为以农民性为代表的不同时代的中国艺术家。

齐白石在新中国的位格是“人民艺术家”,其作品则把“人民主权论”的奠基者卢梭的政治设计体现的淋漓尽致。卢梭一直被一些思想家譏讽为“积极自由”,法国革命的血腥也常被算在他头上,但人民主权论却不仅是革命理论还是建国立法理论,他处理的问题是如何在一个没有专制君主与宗教势力的政治中建立法的权威。卢梭讲的“人民”一是要平等,二是要为多数,三是要团结亲和,四是要有美德,四者齐备才能构成政法主体,才有所谓“公意”而非无休止的广场争吵。前两者好办,通过革命就能完成,后两者难办,多少国家革命后不是四分五裂,就是变成黄赌毒横行的垃圾国家。卢梭在《波兰政府论》中给出解决后两者的方案就是——尊重共同体传统。齐白石的绘画当然还是在文人画谱系内部,是中国传统文脉的代表,而文人画也是来自士农共同体,《儒林外史》第一篇写王冕,把文人画的士人性与农民性来源写的淋漓尽致,可作为理解文人画的必读。但齐白石却把耕读的“读”隐藏起来了(细究还是可见端倪),只凸显文人画的农民性;古人也画白菜草虫,但画完却要再画画山水、名士。齐白石留给新中国一个赤裸的“自然之趣”,砍掉文人性,人人能看“懂”,又有根正苗红的传统性绵延其中(相比之下徐悲鸿的传统性就相当刻意生硬)——作出的必然是人民主权论下的立法图像。

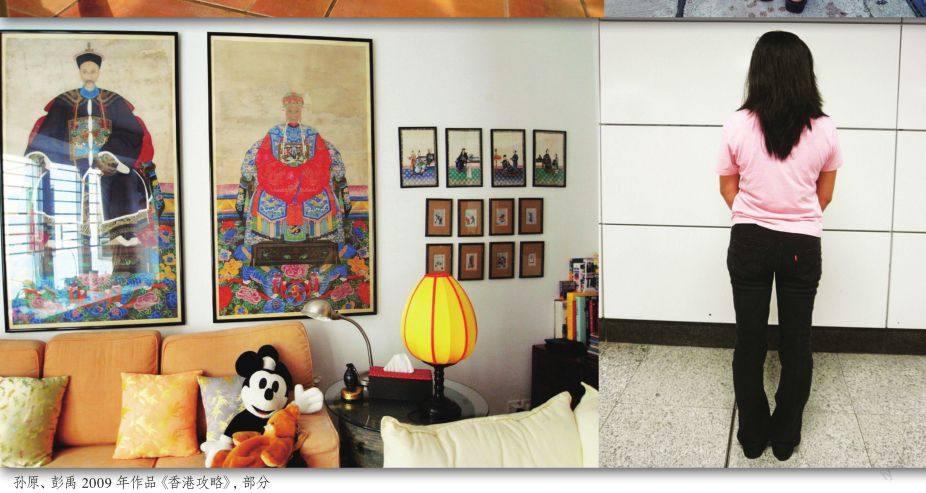

作品的形式决定了应该用什么制度去朝向它。齐白石的作品提供了人民主权下的民族国家制度,而另一位以农民性著称的艺术家吕胜中则提供了另一种制度。吕胜中是艺术家中少有的具有学者素养者,但通常一个学者型艺术家会显得更文人、更精英、更知识分子,偏偏吕胜中会显得更乡土、更农民,这跟他的学术方向有密切关系——文化人类学。卢梭也被认为是文化人类学的祖师爷之一,在这种范式中,貌似只是比较研究了不同群体的风俗,但其实包含了一系列政治命题思考。比较吕胜中的剪纸作品《小红人》与结构主义文化人类学代表人物列维·斯特劳斯的研究,就能明白文化人类学赋予了他们怎样的视域;他们都以半野蛮半开化的群落文化为研究对象,并试图在不同区域、时代、族群的风俗中找到一个稳定的形式,作为民族文化差异性背后人类共通的朝向性本体。在理论作品《造型原本》中,吕胜中试图解决西方现当代艺术与中国艺术的冲突问题,他的思路是将西方现代艺术中试图砍掉自身精英性、透视中心性、西方中心性的艺术家搜集起来,把这些凸显部落性、野蛮性的西方艺术家跟中国艺术中凸显农民性、隐藏文人性的进行比较,以得到中国传统与西方当代的亲和共性。这种写法切断了中西自身民族传统中的历史演化逻辑,必定会令传统艺术史学者不爽,但图像比较中的亲和共性关系却又的确直观存在,让人不得不承认作者眼光之独到。在齐白石图像中的平等主义、大众主义、亲和力、淳朴美德在吕胜中的创作与研究中也都明显存在,而齐白石的传统性,到了吕胜中这里就不能称其为传统而要称其为“原始”了。这一差异实际上隐含着吕胜中的人民主权制度与齐白石的不同,齐的“人民”是卢梭的民族国家的人民,而吕的“人民”则是毛泽东全球解放主义的普世人民;齐的传统性仍然是民族性,是民族间你我的区别,吕的原始性却力求生成更大范围的共同体亲和意识。原始的在技巧上必然没有民族的成熟、精美,却富含来自人类本源自然状态的亲切,这也是强调“野蛮人(《论科学与艺术》)”的卢梭探讨政治基础的问题视域。天安门城楼左边写“中华人民共和国万岁”,右边写“世界人民大团结万岁”,便可分别为两位农民性艺术家各自的“人民性”做注。

像管子所划分,农民也只是四民之一,不能说中国农民多所以农民才算人民(实际上城镇人口已超过农村人口),其他不算。而现代以来,中国内部崛起的工商业文明也在凸显自我的地位、张扬自身的德性。上海的沈其斌馆长去年在推介“8G”组合时,就称之前的市场明星 “F4”为代表落后的农业文明意识,不如新“8G”先进。而在艺术真理层面上,农民性的吕胜中与资产阶级性的徐震能互相承认吗?四民之间的冲突代表了不同立法者的制度在现实中的撞击,而我相信在这些不同身位之上,也在那些历史中涌现出的豪杰们之外,尚有更为接近天道的人民性与人民艺术家形态将在下个时代出场。