没有内容的人 忧郁的天使

吉奥乔·阿甘本

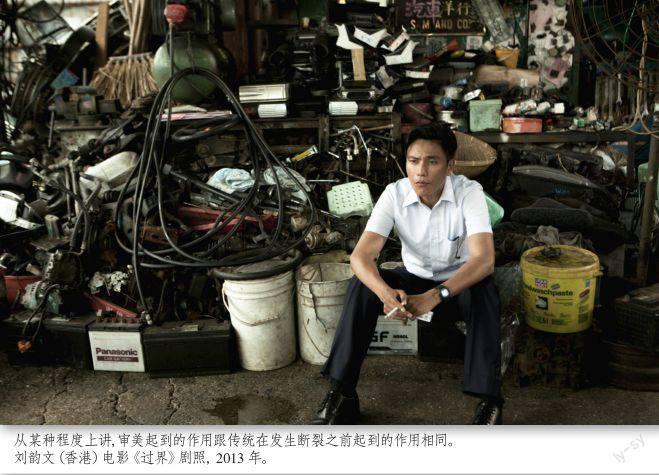

从某种程度上讲,审美起到的作用跟传统在发生断裂之前起到的作用相同:缝补过去这张大网中散逸的丝线,调和新旧之间的矛盾冲突。如果没有这种调和,人就无法生存。因为人总是在时间中迷失自己,又总是必须找回自己,因此对人来说,自身的过去和未来在每时每刻都是性命攸关的问题。通过破坏过去的可传递性,审美以否定的方式使过去复活,并借助感性美的形象将不可传递性本身变成了一种价值,以此在过去与未来之间为人开拓了一个可以让他找到自身行动和认识基础的空间。

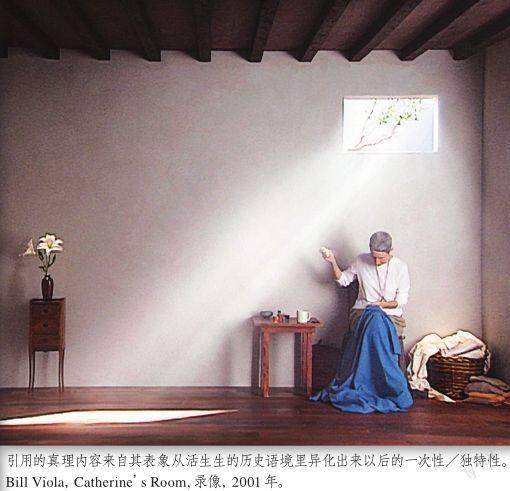

“我作品中的引用就像躲在公路边伏击行人的劫匪,一旦碰上便亮出武器,夺走行人长期以来持有的信仰。”1这段话的作者——瓦尔特?本雅明也许是欧洲知识分子中第一个意识到如今文化传承的可能性已经发生了根本性改变的人,而这种改变不可避免地会在我们和过去之间催生一种新的关系。本雅明认为,引用文所固有的力量并不在于它们能够传承过去并让过去复苏,而正好相反,在于它们能“扫清一切障碍,剔除一切语境,简言之,就是破坏”2。引用将来自过去的片段强制性地从其历史语境中抽出,在剥夺其作为真实证言的特征同时,又赋予其另一种异化的力量,正是这种异化的力量构成了它明确无疑的攻击性。本雅明终其一生都在构想一本只由引用构成的书,显然,在他的理解中,引用所召唤的权威正是对于某个文本依靠在文化史内部定位而获得的权威的破坏。本雅明在他的《历史哲学论纲》中提到最后审判日“提到议事录上的引用”(une citation à lordre du jour),也就是说,在他看来,引用的真理内容来自其表象从活生生的历史语境里异化出来以后的一次性/独特性(uniqueness)。就像某些记忆在危急关头会突然从我们脑中一闪而过一样,过去也只能被固定在其异化瞬间昙花一现的图像里。

这种与过去发生关系的特殊方式也构成了本雅明天生就抱有亲近感的一种人物形象,即:收藏家的工作基础。收藏家的工作也是将对象“引用”到其原有语境之外,并通过这种方式破坏了原本赋予对象以价值和意义的整体秩序。无论是艺术作品,还是日用商品,收藏家都按照自身趣味将其提升为令他本人心醉着迷的对象,通过剥夺其使用价值及其源自传统的伦理——社会意义,彻底改变了这些物品的面貌。

收藏家以本真性(authenticity)之名,将物品从“有用性的奴役”下解放出来。这种真实性成为物品进入收藏的唯一正当理由;然而,这种本真性已经将异化预设为前提,只有通过异化作用,上述解放行为才得以实现,鉴赏家的价值才能取代使用价值。换句话说,对象的本真性成为其异化价值的测定标准,而这种异化价值不久便成为收藏能够成立的唯一空间。3

正因为收藏家把脱离过去的异化变成了一种价值,他的形象在某种程度上就跟革命家发生了重叠。对后者来说,新事物的出现只有通过对旧事物的破坏才能变成现实。很多大收藏家涌现在传统消解、革新呼声高涨的时代当然绝非巧合:在一个传统社会里,引用和收藏都是不可想象的,因为历史传承所依赖的传统链条在任何一环上都不可能被打断。

奇怪的是,尽管本雅明发现艺术作品的传统价值和权威已经开始动摇,并将该过程称为“灵光的消逝”,但他却未能注意到,这种“灵光的消逝”从结果上说并不能让“对象从文化的外表皮下解脱”,并将其基础转移到政治实践上,相反,它导致了对一种新的“灵光”的重新建构。借助这种新的灵光,对象在另一层面上重建了本真性并将其提升到最大限度,从而获得了一种与我们在收藏上看到的异化价值完全同类的新价值。技术上的可复制性(本雅明认为这是侵蚀艺术作品传统权威的主要动因)远远未能使对象从本真性中解放出来,反而把本真性推向极限:通过让原作增殖,技术可复制性将本真性变成了难以掌握之物的暗语本身。也就是说:艺术作品失去了当它从属于某种传统时能够获得的那种权威和保障(在该傳统内部,艺术可以不断建构将过去与未来连接到一起的场所和对象)。然而,艺术作品并未因为可复制性的出现而放弃本真性(从而满足荷尔德林的愿望,即:诗歌再度变成某种可计算和可传授的东西),相反,艺术变成了最令人难以言喻的秘境,变成了审美感知“显灵”的空间。

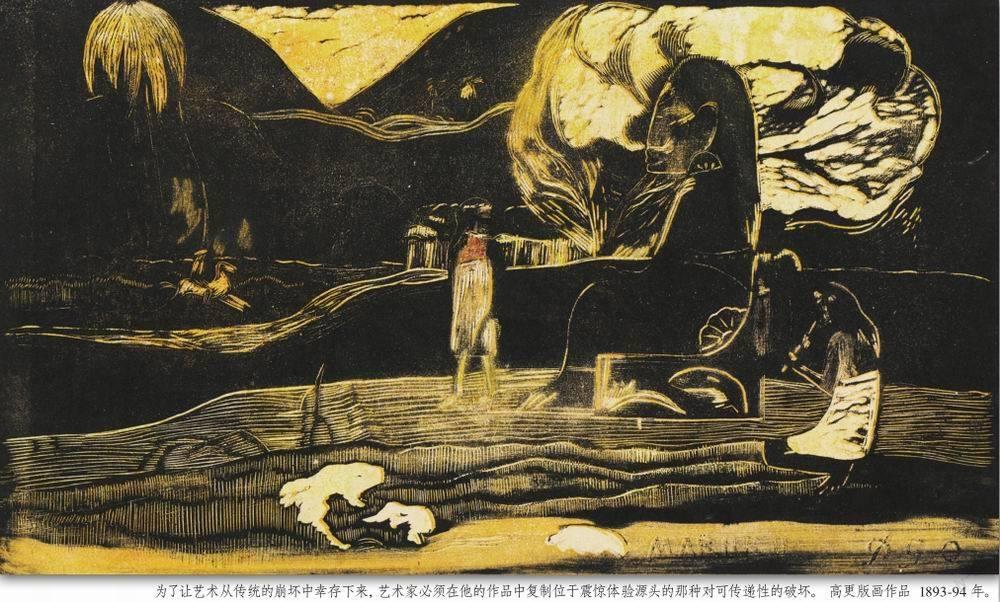

上述现象在波德莱尔身上表现得尤为明显,尽管在本雅明看来,波德莱尔是把灵光的消逝表现得最淋漓尽致的诗人。身处新的产业社会之中,波德莱尔不得不直面传统权威解体的危机,也因此不得不发明一种新的权威。他提供的解决方案是把文化的不可传递性变成一种新的价值,把震惊(shock)体验放到自身艺术创作的核心位置。所谓震惊,是指当事物失去其在某特定文化秩序下所具备的可传递性和可理解性时所获得的冲击力。波德莱尔清楚地认识到,为了让艺术从传统的崩坏中幸存下来,艺术家必须在他的作品中复制位于震惊体验源头的那种对可传递性的破坏:这样一来,他成功地将作品变成了不可传递性的载体本身。通过在理论上将“美”定义为转瞬即逝、令人难以把握的“显灵”(“一瞬的灿烂……紧接着就是黑夜!”["un éclair. . . puis la nuit! "]”),波德莱尔把感知领域的美变成了解读不可传递性的暗语。从前文我们看到,异化价值贯穿了引用与收藏两者共通的基础,而生产这种异化价值已成为现代艺术家特有的任务;现在,我们可以更加准确地说出构成这种异化价值的到底是什么:别无其他,就是对文化可传递性的破坏。

于是,在震惊体验中复制可传递性的解体就变成事物本身获取意义和价值的终极源头,而艺术则变成连接人与过去的最后一条通路。过去在“美”转瞬即逝的灵光一现中得以幸存,但这种幸存说到底就是借由艺术作品实现的异化,而这种异化反过来又只不过是对艺术作品本身可传递性的破坏,即对传统的破坏的衡量尺度而已。

在传统体系下,文化仅存在于传递行为当中,也就是活生生的继承行为当中。过去和现在,新与旧之间没有断裂,因为每个对象自始至终都充分傳递着在它身上表现出来的信仰和概念体系。更准确地讲,在这种体系下,我们不可能讨论一种独立于其自身传承的文化,因为可以构成与传承分开的对象,而且以其自身现实就能获取价值的观念和规则的累积在此处并不存在。在一个神话-传统体系下,传递行为和被传递之物之间存在一种绝对的同一性,除了传递行为本身以外,不存在任何其他伦理、宗教或审美价值。

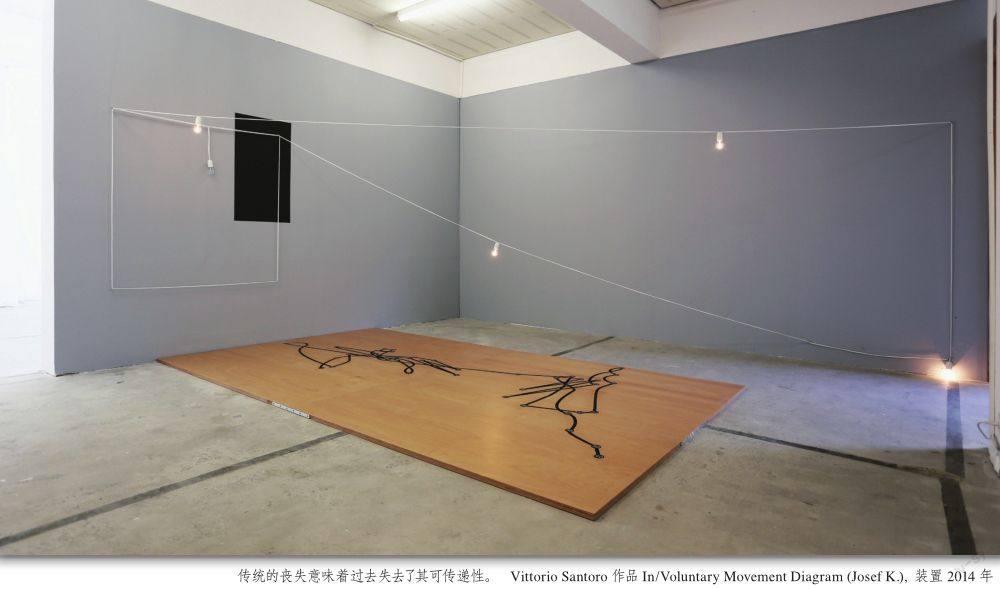

只有当传统丧失了生命力时,传递行为和传递下来的东西之间才会产生错位,被传递之物才会形成独立于传递行为之外的价值,从而为非传统社会所特有的一种现象奠定基础。该现象就是:文化的累积。

乍看之下,传统的崩坏似乎会直接导致过去的丧失或贬值,其实并不然、恰好相反,更有可能发生的情况是,正是要到传统解体的现在,过去才会变成一种前所未有的重负和影响。传统的丧失意味着过去失去了其可传递性,只要人们还没有找到与其建立联系的新方式,过去就只能成为累积的对象。在这种情况下,人只好将其全部文化遗产完整地保存下来,实际上,该遗产的价值也急速增长。但是,他却不再能够从这份遗产中推导出自身行动和福祉的标准,因此也就失去了通过追问自身起源和命运,在过去和未来之间对现在进行建构的具体场所。因为只有在文化的可传递性得到保证时,人们才能将即时感知到的意义和价值归结于文化,从而才能不受过去重负的拖累,自由地朝向未来前进。然而,当一种文化失去了自身传承的手段时,身在其中的人也就失去了参照点。他会发现,一方面,过去在自己身后不断累积,那些如今他已无法解读的内容不断增加,形成一股巨大的压迫力量;另一方面,未来尚未在他的掌控之内,而且也无法为他与过去的斗争带来任何启示和光亮。对我们而言已是既成事实的传统的中断开启了一个时代。在这个时代中,除了由旧事物无限堆积而形成的巨大文献库或者由那些本来应该促进旧事物传承的手段所造成的异化以外,新与旧之间的联系已经变得不再可能。就像卡夫卡小说里以其晦涩不明的命令和堆积如山的行政机构给全村造成沉重负担的城堡一样,不断累积的文化也失去了活生生的意义,变成笼罩在人类头顶的一种威胁,人在其中丝毫无法认识自身。悬置在新与旧,过去与未来之间中空地带的人被抛进时间里,就像被抛进一种始终超出他理解能力之外,但有始终拖拽着他向前走在陌生环境里,令他身处其中,却永远无法找到自己的落脚点。

在《历史哲学论纲》中,本雅明用一个图像恰如其分地描述了这种与过去之间的联系被切断,无法在历史当中找到自身的人的处境。

“保罗?克利的《新天使》画的是一个天使看上去正要由他入神注视的事物离去。他凝视着前方,他的嘴微张,他的翅膀张开了。人们就是这样描绘历史天使的。他的脸朝着过去。在我们认为是一连串事件的地方,他看到的是一场单一的灾难。这场灾难堆积着尸骸,将它们抛弃在他的面前。天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高,直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步。”4

丢勒有一幅著名的版画正好与本雅明对克利绘画的解读形成类比。画面中,一个长着翅膀的人物正坐在一边沉思,他眼望前方,脸上的表情十分专注。附近的地面上散落着各种日常生活用具:磨刀石,刨子,钉子,锤子,角尺,钳子,锯子。天使美丽的面庞隐藏在阴影里;只有他的长袍和脚边的球体反射着光线。在他身后,我们能看到一台沙子正在流动的沙漏,还有吊钟,天平,魔方阵,而背景里远方的海平面上,一颗彗星正散发出暗淡的光芒。整个场景都浸透在一种黄昏的气氛里;所有细节的物质性都被消除殆尽。

如果说克利的《新天使》是历史的天使,那么再没有比丢勒版画里长着翅膀的人物更适合做艺术的天使了。如果说历史的天使把目光投向过去,但无法阻挡自身飞向那个自己背对着的未来,那么丢勒版画里的忧郁天使则漠然不动地注视着前方。吹击天使翅膀的进步的风暴在这里已经停息,艺术的天使似乎沉浸在一个非时间性的领域内,仿佛某种切断历史连续体的力量将周遭现实都冻结在一种弥赛亚式的停滞中。然而,就像在历史的天使看来,过去的事件都变成了一堆难以辨识的废墟一样,散落在忧郁天使周围的生活道具和其他物品也都丧失了它们作为日用品被赋予的意义,转而带上了一种异化的潜能,该潜能将它们变成了某种永远超出人类理解范围之物的破译暗号。历史天使不再能够理解的过去到艺术天使的面前重现了形状;但该形状是一种异化的图像,过去在这里只能通过否定真理才能发现其真理,而有关新事物的知识只能通过旧事物的非真理性才会变得可能。艺术的天使将过去从其真实语境中召唤到美学的最后审判日,如此看来,他为过去提供的救赎实际上就是过去在审美博物馆里的死亡(或其死亡的不可能性)。而天使的忧郁正是源于他意识到了自己的世界建立在对异化的接受之上,从而对那个他只能通过否定才能获取的现实充满了怀念。

从某种程度上讲,审美起到的作用跟传统在发生断裂之前起到的作用相同:缝补过去这张大网中散逸的丝线,调和新旧之间的矛盾冲突。如果没有这种调和,人就无法生存。因为人总是在时间中迷失自己,又总是必须找回自己,因此对人来说,自身的过去和未来在每时每刻都是性命攸关的问题。通过破坏过去的可传递性,审美以否定的方式使过去复活,并借助感性美的形象将不可传递性本身变成了一种价值,以此在过去与未来之间为人开拓了一个可以让他找到自身行动和认识基础的空间。

这个空间就是审美空间,但在这里被传递下来的正是传递的不可能,其真理也正是对真理内容的否定。一个文化如果丧失了传承能力,也就丧失了其真理的唯一保证,从而面临自身不断集聚的无意义的威胁。这样的文化如今要依靠艺术来获取保证;因此,艺术就被迫要提供一种只能通过失去其自身保证才能实现的保证。

工匠 曾经通过为人类开启一个工作-作品的空间,为传统完成不断连接其自身过去与未来的任务建构了必要的场所和对象。如今,工匠谦卑的活动让位于天才的创作活动,后者背负着“生产美”的沉重责任。从这个意义上讲,我们可以说:一方面,将“美”视为艺术作品直接目标的媚俗(kitsch)乃是审美的具体产物;另一方面,媚俗在艺术作品中唤起的美的亡灵不是其他,就是文化可傳递性的毁坏——审美成立的基础。

如果艺术作品是指新旧事物在真理这个现在的空间内解决矛盾冲突的场所,那么在如今这个时代,艺术作品及其命运的问题就不单纯是困扰我们文化的诸多难题里的一个:不是因为艺术在(逐渐崩溃的)文化价值等级体系中占据着某种优越地位,而是因为此处牵涉到文化的生存问题本身。在我们的社会里,被过去与现在的冲突所割裂的文化在审美异化的形式中找到了对该冲突的一种极端且临时的解决方式。就像西西伯爵(Count West West,West在德语里是“腐败,分解”的意思)城堡的现实表象只能通过土地测量员K不屈不挠的“解谜”行动得到保障一样,文化的积累也只能通过艺术作品得到其幻影式(phantasmagoric)生存的保障。但文化的城堡如今已化作博物馆/美术馆。在这里,一方面,过去的遗产——人已经无法从中认识自己——累积下来,成为共同体成员审美享受的对象;另一方面,这种享受只能通过剥夺该遗产的直接意义及其为人类行动和认识开启空间的生产能力才能实现,即:审美享受必须依靠异化才变成可能。

因此,审美就不单纯是西方人感性进步过程留给艺术作品的某个特权领域。在一个传统解体,人类无法再在过去与未来之间找到现在的位置,进而迷失于历史的线性时间的时代,审美代表者艺术的命运。在进步的风暴中无法收起翅膀的历史天使与在过去的废墟中凝视着一片无时间领域的美学天使不能分开。只要人类还未能在个体和集体层面上找到解决新旧冲突的另一种方式,从而恢复其自身的历史性,超越加剧新旧分裂的审美就始终不可能。

关于卡在过去与未来之间的紧张关系中无法找回自身空间的人类处境,卡夫卡笔记里“火车乘客”这一形象为我们提供了极为精准的描述:

“……乘客在火车进入隧道后遇上了事故,这时入口处的光亮已经看不见了,而出口处的光亮还那么微弱,哪怕使劲儿找到后,也一次一次消失在黑暗当中。到最后,他们甚至无法确定究竟哪边是开头,哪边是结尾了。”5

早在希腊悲剧的时代,当传统的神话系统在新的道德世界压迫下逐渐衰落时,艺术就已经开始在新旧冲突中扮演着调停者的角色,在此过程中诞生了“无辜的罪人”,悲剧的英雄这一形象。该形象以其全部的伟大和悲惨表达了夹在“不再如此”和“尚未如此”之间人类行动的不稳定意义。

卡夫卡是我们这个时代最一以贯之地履行了上述职责的作家。面对无力获取自身历史前提条件的人之境况,他尝试将这种不可能性本身变成人类重新发现自身的土壤。为了完成该任务,卡夫卡颠倒了本雅明历史天使的形象:天使已经到达天堂——实际上,他从一开始就在那儿了。风暴也好,沿着进步的线性时间身不由己的逃亡也好,都是他制造的幻想,其目的就是为了欺骗他自己的认识,好把自身所处的永恒状况变成某种有待实现的目标。

从这个角度来看,《有关罪恶、痛苦、希望与真实之路的考察》里乍看自相矛盾的两段话就说得通了:“有目标,但是没有(到达目标的)路;被我们称之为路的不过是我们自己的踌躇”。 “使我们能把世界的裁判称为最后审判的,只有我们的时间观念而已。实际上,都是当庭宣判”。6

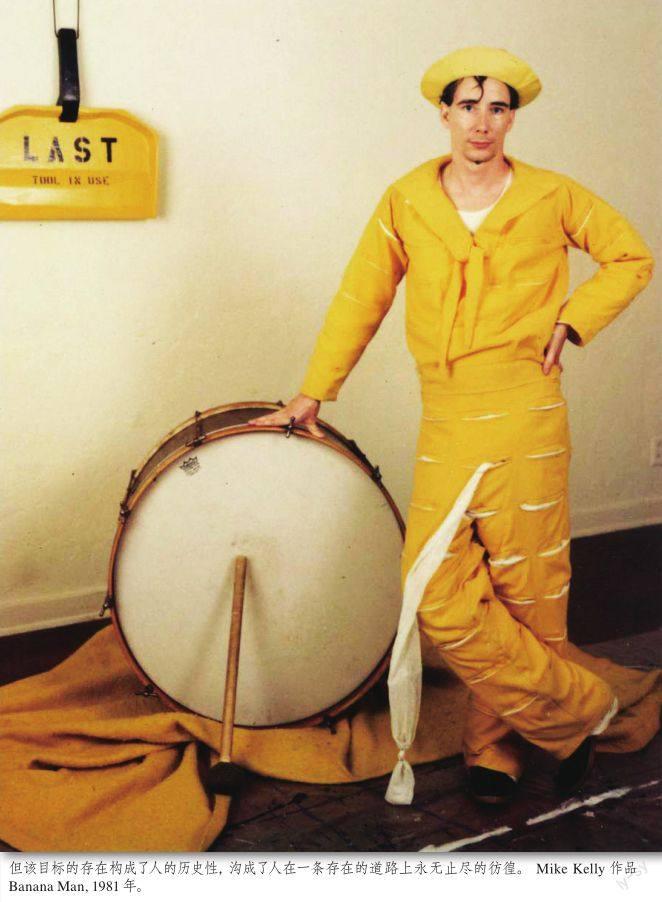

对人类而言,最后审判是他面对的常态,是他已经身处其中的历史状况,只不过,对直面该状况的恐惧制造出了这一天尚未到来的幻觉。因此,卡夫卡用一种自相矛盾的历史图像替代了沿着空虚的线性时间无限发展的历史观(迫使“新天使”踏上无法停止的逃亡之路的正是这种历史)。在该图像中,对人类发展而言具有根本性意义的事件一直在发生;线性时间的连续体被打断,但并未制造出一个超越其自身的突破口。目标不可接近并不是因为它在遥远的未来,而是因为它就在现在,就在我们每个人眼前;但该目标的存在构成了人的历史性,构成了人在一条不存在的道路上永无止尽的彷徨,以及他在取回自身历史境况上的无能为力。

所以卡夫卡才能说,宣告到目前为止发生过的所有事情均无效的革命运动是正确的,因为事实就是什么都还没发生。在历史中迷失的人的状况最终看上去非常像《万里长城建造时》里华南人的境况:“这里面也涉及到百姓在信仰和想象力上的贫弱,他们未能使帝国从北京的衰退中起死回生,也没有能力用自己的胸膛去拥抱帝国全部活生生的现实,尽管他们毕生渴望地就是感受一次那样的接触然后死去。”然而,“恰恰是这种贫弱构成了团结我们民众的重要手段之一;的确,换种更大胆的说法,它也是我们赖以生存的基础。”7

面对这种矛盾的境况,追问艺术的任务就相当于追问最后审判日当天,艺术的任务是什么。也就是说,当历史的天使停下脚步(对卡夫卡而言,这就是人类的历史处境本身),在过去与未来的夹缝中,人必须直面自身的责任。对此,卡夫卡给出的回应是,艺术是否可以成为对传递行为本身的传递,即:艺术是否能够将独立于被传递之物以外的传递任务本身作为其自身的内容。正如本雅明所说,卡夫卡在意识到这种前所未有的历史境况时所表现出来的天才在于他“能为了可传递性而牺牲掉真理。”8目标已在眼前,但没有到达目标的通路,既然如此,对于已经无力获取自身历史空间的人来说,能够赋予他以行动和认识的具体空间的,就只有那位尽管姗姗来迟,却永不放弃的信使,而这位信使传递的消息内容就是传递任务本身。

这样一来,艺术在达到其审美巡礼的极限之后,取消了被传递之物与传递行为之间的距离,再度接近一种两者高度一致的神话-传统体系状态。在这场“对最后界限的冲击”当中,艺术超越了审美维度,因此在建构一个完全抽象的道德体系同时,成功回避了媚俗的命运。在这个过程中,虽然艺术能够到达神话的门槛,却不能跨过去。如果人能找回自身的历史状况,能看清推动他沿着线性时间无限向前的风暴不过是一场幻觉,他就能走出这种矛盾境况;同时获得为新的宇宙生成赋予生命力,将历史变成神话的全体知识。但单凭艺术无法做到这一点,因为艺术正是为了调和过去与未来的历史冲突,才将自身从神话里解放出来,与历史挂钩的。

通过将人在真理面前总是迟到这一原理转换成一种诗的过程,同时为了传递的可能性而放弃真理的保证,艺术再次成功地将永远悬置于新与旧、过去与未来之间的人类处境转化为一个新的空间。在这个空间中,人不仅能在当下从根源上衡量自己的栖居之所,还可以随时重新发现自身行动的意义。

按照建筑的根本性问题只有在房子被大火烧毁后才显露形状这一原理,艺术也在达到其命运的极限后,才终于向我们显示了它根源性的筹划与投射(project)。

注释:

1.瓦尔特·本雅明,《单向街》,《本雅明文集》第四卷,编辑:Rolf Tiedemann,Hermann Schweppenh?user(美因河畔法兰克福:Suhrkamp, 1972),p. 138。

2.关于这一点,参见汉娜·阿伦特在《黑暗时代的人们》中的考察(纽约:Harcourt, Brace & World),p. 193。

3.该异化价值后来又重新获得经济价值(以及交换价值)意味着在我们的社会里,异化在经济上发挥着重要职能。

4.瓦尔特·本雅明,《历史哲学论纲》,译文参照张旭东翻译。

5.弗朗茨·卡夫卡,《蓝色八开本笔记》,编辑:Max Brod,翻译:Ernst Kaiser,Eithne Wilkins(麻省剑桥:Exact Change, 1991),p. 15。

6.弗朗茨·卡夫卡,《有关罪恶、痛苦、希望与真实之路的考察》,收录于《万里长城建造时》,翻译:Willa Muir,Edwin Muir(纽约:Schocken, 1946),pp. 283, 287。

7.卡夫卡,《万里长城建造时》,p. 173。

8.瓦尔特·本雅明,《写给格哈德·朔勒姆的信》,1938年6月12日。