数据库与行为艺术

张离

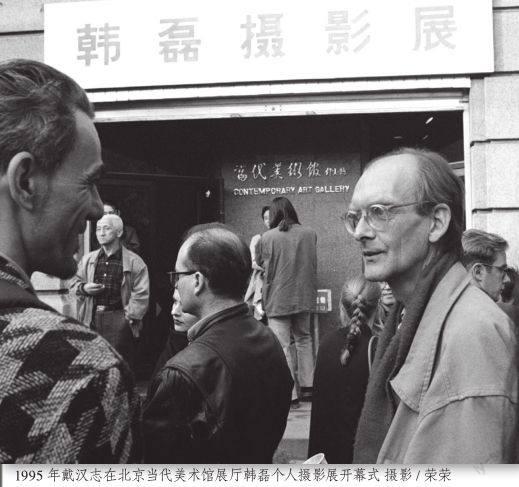

1990年代的中国艺术家习惯称出生于荷兰德温特的戴汉志先生(Hans van Dijk 1946-2002)为汉斯或老汉斯,所以后来出现的汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)在中国被称为小汉斯。戴汉志的长相有些像白求恩,生平事迹也有些像。戴汉志是中国文化的研究者,二十世纪八十和九十年代中国当代艺术的亲历者和活动组织者。戴汉志早年在荷兰学习艺术和设计,曾经当过独立艺术家。中国的明式家具引起他对东亚文化的兴趣,进而开始接触中国的新潮美术。1986年他来到南京学习汉语,之后转到南京艺术学院研修,开始以一个研究者的个人身份参与新潮美术运动。他亲历了1989年北京中国美术馆的“中国现代艺术展”,在当年夏天之后的社会状况中他无法保留留学身份,只得回到欧洲并寻求推广和介绍中国新艺术的机会。1993年年初在德国柏林世界文化宫开幕的“中国前卫”展是这一艰苦不懈的努力的成果,是他同曾留学浙江美院(后来的中国美院)的施岸笛(Andreas Schmid)和中国通、企业家岳恒(Jochen Noth)一同策划组织实施的。这个展览是第一个在欧洲举办的大型综合性的中国当代艺术展,并且巡回展出到另外四个欧洲城市。展览包括了众多实验性和先锋性的艺术家和作品,出版了以社会历史文化研究为侧重点,广泛涉及音乐、戏剧、舞蹈、诗歌、电影等其他艺术门类的画册。展览之后戴汉志开始定居北京,建立了“新阿姆斯特丹艺术咨询”,继续从事中国当代艺术的研究推广和国际文化交流活动。1999年他与艾未未和收藏家弗兰克(Frank Uytterhaegen)共同创立了艺术文件仓库,使他的工作有了一个更稳定的基地。在持续性的收集整理和研究中国当代艺术的过程中,六年时间戴汉志在北京、上海和欧洲一些城市组织了一系列的当代艺术展和各类活动,可以说将全部的身心和精力贡献给了这一事业,2002年4月终于积劳成疾,在北京病逝。除去短期回欧洲,他在中国度过了人生的最后十余年,去世后葬在北京昌平华夏陵园。

戴汉志的工作建立在他对中国当代艺术身临其境和设身处地的真实感受当中。他持续性地倾注了对中国新艺术的高度的敏感和热情。他的工作方法成熟严谨,扎实有效。早在90年代前期他就在自己的黑白显示器的笔记本电脑上安装了微软公司出品的数据库软件,对艺术家的基本信息进行处理。数据库的精髓在于设计、创建和管理分类查询系统,在长期积累和细致工作下他的数据库日渐丰富完善,对他的策划和组织展览的工作起到了有力的辅助作用。戴汉志的这个数据库以艺术家为主干,以时代、媒介、艺术思潮为线索,在他长时间的努力下逐渐完善成为一部字典,包括多于5000位艺术家的信息,这些艺术家出生于1880年至1980年的中国,他们的信息从各种书籍、画册、期刊、手稿等文献中被甄别、提取、分类、汇集到这个查询系统中。2002年戴汉志去世后这部字典一度无从查考,险些埋没。2013年底在荷兰当代艺术策展人--戴汉志的研究者玛丽安娜·布劳沃女士(Marianne Brouwer)的不懈查找和研究并进行数据恢复后字典得以重见天日。

这个字典并不在于多么完备和权威,而是在于它在全景扫描式的构架中显现出一種历史纬度。这一历史纬度并不是建立在“前卫、实验”与“传统、学院”的分野上,相反地,是将原始资料一视同仁地加以认真整理和研究,这样的态度无形当中夯筑了一个研究和观点得以建立的基础。戴汉志初来中国的时候只是一个曾当过独立艺术家而且上了年纪的学生。他并不能扮演学术话语系统中的角色,也不代表权威机构并把持某种话语权。他只代表自己,一个很大程度上同那些流浪各地的艺术家一样苦苦挣扎的个体。他依靠旅游签证和承租普通民居在北京立足,每三个月或者半年需要离境重新办理签证。这样体制外生存的独立态度和他对当代艺术投入的激情,很自然地赢得了艺术家们的信赖和支持,使他成为同类情况中的唯一。正因为他定期地前往香港办理签证,他能够利用这样的行程与广州和上海等地的艺术家频繁地见面和交流,使自己的经历和研究范围不局限在某个狭小的方面。

如果只是从期刊、画册、手稿等文献研究中国艺术的变化,戴汉志完全可以在欧洲一个具备基本条件的博物馆、大学或者图书馆来进行这些研究。促使他克服种种困难一定要让自己身处其中的是中国令人激动的现实,那些鲜活跃动的人物,那些非身临其境外无法纪录和言说的事件。正是因为他的自然和中立的个人身份,他客观理性而公正无私的品行,他对艺术中的新行动的欣赏和期待,以及他对历史的自觉意识和认真态度,艺术家们愿意与他进行紧密的交流和合作,分享自己的苦恼和喜悦,并无保留地信任他并使他深入地参与到他们的创作中。由于这段历史时期的特殊性,戴汉志的这种参与很多情况是作为法定观察者或者见证人的身份进行的。

戴汉志的见证人身份有几个例子。1989年北京现代艺术大展时唐宋因肖鲁在中国美术馆展厅向自己作品开枪而被警察拘押,他获得自由后向戴汉志写了长信记述他在看守所的经历和他对开枪事件的认识,也讲述了他在看守所中同其他犯人一同做作品的行动。1993年吴山专的作品“柏林劳工”中将“中国前卫”展览的参展权力卖给朱青生,戴汉志充当了合约中的中介方。1994年在刘安平和赵少若的泼墨事件1中,戴汉志作为事件发生前的知情者,无形中被置于一个充当见证人的位置,密谋者为了使事件的谋划和实施避免事后无法澄清和证实的局面,有意安排了这个角色。这一情况在1996年洪浩、颜磊的伪造卡塞尔文献展信函事件2中又一次重演,艺术家非常聪明地利用了戴汉志所能提供的帮助,同时也让他成为一个见证人和同谋者。

戴汉志90年代前期的思想成果主要表现在他1994年发布的“于布王艺术研究会(URARC)报告”中。他将前卫艺术区分为新社会主义和新传统主义,以及丁乙和麦志雄的艺术,因为此二人无法按照同样的逻辑关系分类,所以单独作为一类。新社会主义又分观念艺术和现实主义两个子类,“艺术家表现或者反映他们对现实社会环境的见解和观念,或流露他们对世界的独特看法,称为观念艺术”,“第二个范畴涉及的作品只在特定的情况下存在和成立……这类作品不能与现实相分离,同时也不是表现一个对现实的特定观点……称为现实主义”。新传统主义又有三类:园林装置、书法装置、画论装置。在这些类别下,戴汉志归类了艺术家如陈丹青、段建宇、李天元、王音、张亚杰、余友涵、艾未未、徐坦、赵半狄、耿建翌、李永斌、张培力、顾德鑫、林一林、徐冰、黄永砯等人,使他们分属不同类别。这一十分“另类”的分类方式和研究方法并非为了标新立异,而是展现了戴汉志深具幽默而又力图贴切准确地把握艺术家的创作本质的努力。

这份文件原件是A3尺寸,中英文双面复印,折叠成A4大小。这是一种他当时经常采用的发布和传播的形式,甚至展览的请柬都这样制作,每次都复印几百份,邮寄和分发给相关人士。1994年北京的夏天北京发生了很多事件,其他如东村张洹、马六明、朱冥的表演在这份文件中都有反映。文件中“于布王”是法国剧作家阿尔弗雷德·雅里的戏剧作品,首演于1896年巴黎,被认为是超现实主义和达达的先声,国内出版时翻译为“愚比王”或“乌布王”,这一文学形象生动地被戴汉志比拟为现实当中的艺术家赵少若。在报告的结尾,戴汉志写道:“1994 URARC 紧急警告所有抱有不以为然的态度用提出计划代替艺术作品的艺术家”。与那些并不循规蹈矩的艺术家们打成一片,以及由于他的个体身份,戴汉志避免了西方书斋式和官僚式的对中国当代艺术的观察角度。他沉浸在艺术家们大胆和密集的创作当中,同时以一个敏锐而清醒的头脑进行原发性的思考和研究,并且通过大量的策展活动深刻地推动和影响了中国当代艺术的走向。在他已去世十二年的今天,回顾严酷而生机勃勃的九十年代,以及世紀之交之时艺术面临的变化和考验,人们会愈发对戴汉志所表现的特殊意义深有所感。

注释:

1.1994年7月8日晚10:30,在北京东单北大街82号大华电影院二层新梦幻录像厅,北京艺术圈的策展人、批评家、艺术家四十多人在观摩一部实验性的录像短片。他们接到的邀请函上注明的是王劲松、刘安平的录像艺术演示。场地是艺术家李强托人租定的,当晚播放了王劲松、刘安平的录像作品《早安北京》,作品主要纪录了王劲松、刘安平身着类似军装的衬衫,留朋克发型,双手带手铐,乘坐正常行驶在北京公交线路上的公共汽车。放映期间,赵少若在黑暗的放映厅内从屏幕和前排座位之间的位置猛然向观众泼洒墨汁,并在观众们反应过来之前逃掉了。这一行为是刘安平和赵少若事先谋划的,现场有一半观众被泼到,刘安平安排了伍劲拍摄了被墨汁染黑后的观众。戴汉志事先知道这一举动,有意坐在后排座位。在当年秋天戴汉志发布的“于布王艺术研究会(URARC)报告”中,戴汉志以于布王艺术研究会的名义将“金墨水瓶”奖授予赵少若并邀请他担任年度主席。

2.1997年5月,德国卡塞尔文献展之前,艺术家颜磊和洪浩伪造了以“Mr. Ielnay Oahgnoh”署名的卡塞尔文献展策展人的正式函件发给了100多位在国内和海外的中国艺术家。信函为德语,内容是宣布将在当年的第十届卡塞尔文献展中举办中国前卫特展,策展人将前往中国考察,并留下了在北京的联系电话,希望与收到信的艺术家见面等信息。随同信件还有一张中国特展的空间平面图,注明比例尺为1:220。这张图实际依据的就是当时戴汉志居住和工作的单元房的平面图。戴汉志帮助他们撰写了德语信函的内容,伪造信纸信封的工作主要由洪浩完成。利用戴汉志的联系人资料库,他们一同确定了收信人的名单。最后戴汉志委托一位短暂访问北京的德国人巴巴拉女士将伪造的信函和信封从北京带回德国寄出。这封信引起了各种反应,后来也流传出很多笑谈。真相的揭穿是由于在德国和法国居住的艺术家杨诘苍将收到的信拿给他的德籍太太杨天娜查看,杨天娜发现策展人的名字实际上是洪浩、颜磊名字拼音的逆向排列。此后洪浩和颜磊曾在《江苏画刊》以道歉的名义讲述了事件缘由。