《绩语堂碑录》研究

【内容摘要】魏锡曾的《绩语堂碑录》是以“录文”为体例的金石学著作,其中收录金石范围较为广泛,时间上从汉至南宋,涉及八个朝代,以唐代碑刻为主。《绩语堂碑录》对金石著作中错误的记载进行了校补,运用史籍与金石参稽互证的考据方法,著录特点是表现出了对唐碑的重视,并且体现了晚清金石学群体化的研究模式。

【关键词】魏锡曾;《绩语堂碑录》;金石学

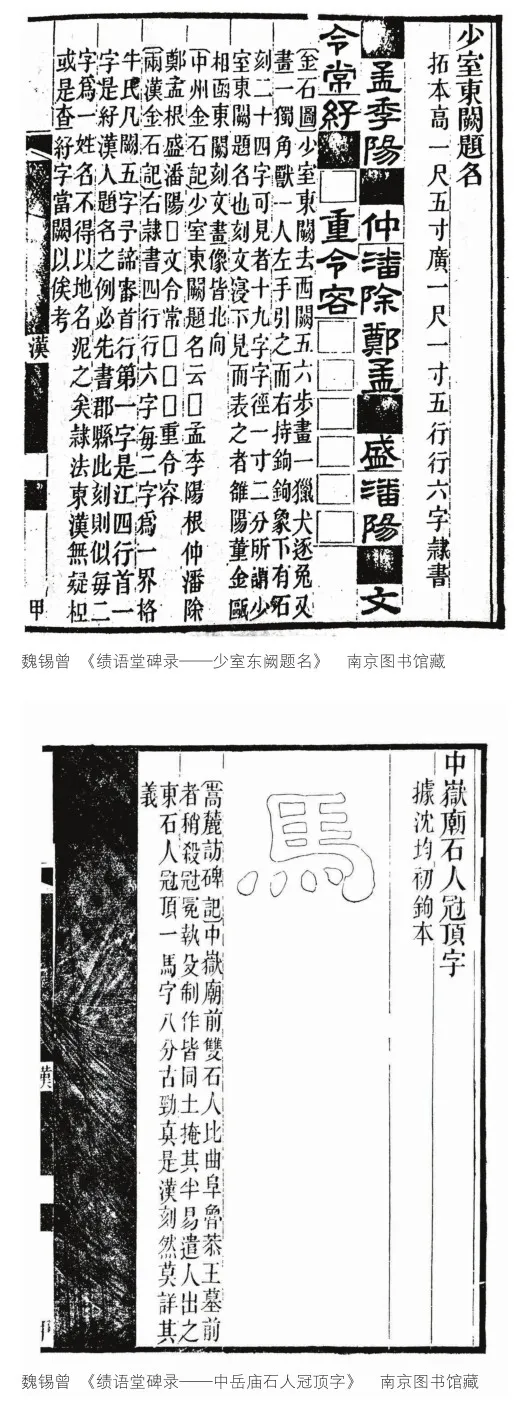

魏锡曾,字稼孙,生于道光八年(1828),卒于光绪七年(1881)[1],浙江仁和贡生,官福建浦南场大使,是清代晚期一位杰出的金石学家、书法篆刻理论家。《绩语堂碑录》出自《魏稼孙全集》,南京图书馆藏有光绪癸未年(1883)羊城刊本《魏稼孙先生全集》。《魏稼孙全集》为赵之谦题签,共十四册,其一至十一册为《绩语堂碑录》,不分卷;十二册为《绩语堂题跋》一卷,十三册为《绩语堂文存》一卷;十四册为《绩语堂诗存》一卷。

清代金石著作丰富,划分标准各不相同。例如,叶昌炽在《语石》中,对历代的金石学作品进行了详尽的分类,涵盖了存目、录文、跋尾、分代、分人、分地等六个维度。[2]而陆和九在《中国金石学讲义》中,则采取了另一种分类方式,他将金石学著作划分为目录之属、图谱之属、考据之属和校勘之属四个主要类别[ 3 ],这种分类方法不仅体现了清代金石学著作的丰富性,也展现了学者们在金石学领域研究的多样性和深入性。《绩语堂碑录》不仅摘录了原碑的内容,标明了残泐处,全写其文,并悉摹其形,属于金石学著作中的“录文”一类。虽然物之寿无过金石,但是一些金石文献屡遭厄难,或毁于兵燹之乱,或毁于天灾无常,时有销泐,所以这类录其全文的著述就尤为可贵:

后之人抚其遗文而读之,则时代之升降,文章之淳漓,字画之正变,事迹之详略,体式之异同,虽去其人千载之远,而其面貌若可仿佛而得,但谓可资以质正史传,此犹属一隅之论也。[4]

“金石学之在清朝又彪然成一学科也。”[5]魏锡曾之前的金石学家对金石碑版多有考证研究并加以著述,但金石著作中时有记载错误的问题。金石碑版在流传中会受到不同程度的风化侵蚀,导致碑文出现剥落和残缺的现象。这种现象不仅给前代学者在进行考证和研究时带来了诸多困扰,而且有时由于学者们受限于当时的技术和条件,无法亲自摹拓这些金石碑版,也可能导致考证结果的误差或偏差。前人金石著作为后世的金石学研究提供了较大的帮助,但是前人的失误也会给后人参考借鉴带来一定的麻烦。《绩语堂碑录》中在记录碑版全文的同时附上了其他金石著录的研究,魏锡曾对其他金石学家的观点有认同之处,也会对其他学者记载失误的地方予以指出,并作修正。

例如魏锡曾在记录《维摩经碑》时对比了《寰宇访碑录》和《山左金石志》。《寰宇访碑录》对《维摩经碑》的原文记录是:“维摩经碑,正书,皇建元年。”[6]《山左金石志》中则是“于鼓山石窟之所写《维摩诘经》一部、《胜鬘经》一部、《学经》一部、《弥勒成佛经》一部,起天统四年三月一日,尽武平一年,岁次壬辰五月廿八日云云。”[ 7 ]对于《维摩经碑》碑阴、碑阳的问题,魏锡曾则认为孙星衍《寰宇访碑录》记录错误,所以魏锡曾按《寰宇访碑录》的标目并《山左金石志》叙次记录:

《访碑录》列此经于《隽敬碑》后,并署皇建元年,并云有阴。据《山左金石志》但标《隽碑》,而以彼为碑阴,此为正面,孙录误也。谛审经文碑字非出一手,今从孙标目,依阮叙次经列碑前,姑阙其号年。[8]

又如《贞一先生庙碣》后附《金石录》和《思适斋集》,魏锡曾认为《金石录》中对《贞一先生庙碣》时间的记录有误,不应当是天宝六载(丁亥,747)七月,而是开元二十三年(乙亥,735)。魏锡曾推测造成时间记录有误是赵明诚所见《贞一先生庙碣》拓本没有建碑年月,或赵明诚误将乙亥记为丁亥所致。同样的时间记录错误还发生在《张探元碑》,碑题明确建碑时间是天宝二年(743),但是毕沅和孙星衍都误记为天宝三载(744)。

和其他的金石学家一样,魏锡曾在金石学研究中也会运用史籍与金石参稽互证的考据方法,他会将获得的金石资料同史籍文献相比较,然后考证出彼此的异同与对错是非。魏锡曾既不轻信史籍记载,也不盲信金石内容,而是将史籍记载与金石刻辞相互考证,互相弥补对方记载的不足,以求将史实考释得更为翔实、清楚、可靠。例如《旧唐书》中记录的温彦博被突厥俘虏的史实:

其年,突厥入寇,命右卫大将军张瑾为并州道行军总管,出拒之,以彦博为行军长史。与虏战于太谷,军败,彦博没于虏庭。突厥以其近臣,苦问以国家虚实及兵马多少,彦博固不肯言。颉利怒,迁于阴山苦塞之地。[9]

而对比《温彦博碑》中的记载则可以得出“此段碑文正与史合,其称诏公衔命蕃境,盖是时彦博有出使事,而史略之岂若云云,乃借古使事作衬与陷突厥无涉”[10]的结论。不仅是碑文和史实的相互比较,魏锡曾还会参考前人的考据成果。当然对前人的考据成果魏锡曾也并不轻信,要亲自校验。《绩语堂碑录》中在《温彦博碑》后附上了翁方纲《复初斋文集》、蒋光煦《东湖丛记》、吴云《二百兰亭斋<温虞公碑>宋拓本跋》中对于《温彦博碑》的考证。其中翁方纲通过碑史互证得出的结论有:

此史之误也。至如王箬林谓碑言无功于月氏,指彦博陷突厥事,以为史误。今验全碑之文,以荀罃反晋、苏武茹雪为比,乃正指其陷突厥事耳,其文“岂若”云云下贯“无功于月氏”句,此特借古事以作衬托,岂可误会乎?[11]

魏氏会将前人注释与拓本进行对比:“翁又举碑文‘荀罃反晋、苏武茹雪、夷吾器小’等语验拓本,唯‘苏武’字未见,余皆可辨。”[12]

当然,魏锡曾在研经证史之时,也关注到金石碑版文字在书法上的价值,他在金石著述中也有对书体源流、笔法、结体诸方面的评赏,还涉及拓本优劣、碑版刻制的好坏,如“庙讳碑字尚近北魏但稍犷尔”[13]“楷在徐、颜闲劲”[14]“按此志文既赡丽书亦劲拔,虽石质平漫,十九可辨”[15]等。对金石碑版文字中书法价值的探讨,既避免了将历代金石碑版文字沦为“考经正史”的附庸,也使金石学获得更为广阔的学术发展空间,是清代中晚期金石著述纂辑与前代金石著述相比的最大突破。

一、《绩语堂碑录》的编纂体例

《绩语堂碑录》收录于《魏稼孙全集》中的一到十一册,不分卷,以时间排序,对金石碑刻进行收录。其中指明金石碑刻的名称、时间、书体、存地、拓本大小及来源,有的还指出撰者和书者,并附其他金石著作的记录,如《金石图》《中州金石记》《两汉金石记》《嵩麓访碑记》《山左金石志》《艺舟双楫》《平津读碑记》,等等,并加以考释。

录文类金石著作发轫于宋代洪适所作《隶释》,明代都穆的《金薤琳琅》也依照《隶释》的体例而作。魏锡曾曾手录旧校《隶释》钞本,对比了《隶释》的十一种版本,“仍当以书为主,以碑为宾”[16],然后逐字详校,因此,《绩语堂碑录》的体例也受到了《隶释》的启发。除了魏锡曾的《绩语堂碑录》,清代以“录文”为体例的金石学著作还有顾炎武《求古录》、汪鋆《十二砚斋金石过眼录》、刘喜海《金石苑》、李调元《金石存》等。

二、《绩语堂碑录》的金石收录状况分析

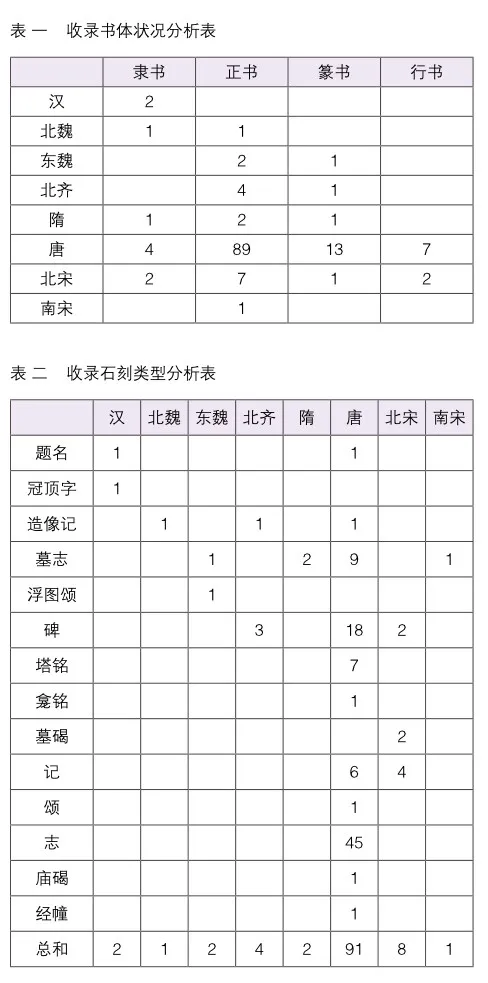

对于录文类金石著作来说,《绩语堂碑录》收录金石范围较为广泛,时间上从汉至南宋,涉及八个朝代。以唐代碑刻为主。其中收录碑刻汉两种、北魏一种、东魏两种、北齐四种、隋两种、唐九十一种、北宋八种、南宋两种。涉及地域有江苏、河南、山东、陕西等地,将碑、题名、摩崖、造像记、墓志、浮图颂、阙铭、塔铭、庙碣等收录文中,共计金石一百零二种。《绩语堂碑录》每个朝代所收录的金石文献具有不同的形态,从汉至南宋涉及隶书、正书、篆书、行书,现将《绩语堂碑录》中收录的石刻以表格的形式进行数据统计:

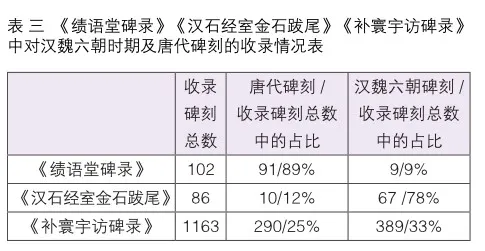

《绩语堂碑录》中收录唐代碑刻最多,为九十一种,其他朝代的碑刻都只有个位数,唐代碑刻中还包含了隶书、正书、篆书、行书各类书体。一方面是因为唐朝政治稳定,经济繁荣,文化昌盛,进而佛教盛行,寺庙林立,所以唐朝的造像、碑碣、刻经、塔铭等数不胜数。相较于其他朝代,唐代的碑刻本身就体量巨大。不仅仅是《绩语堂碑录》,在清代其他金石著述中唐代碑刻基本上都占据了较大的比重:《寰宇访碑录》中收录的唐代碑刻有一千余种,《中州金石记》中收录唐朝石刻一百零五方,也是位居第一,占比巨大。另一方面是魏锡曾本人更加偏向于收录唐碑,同时期沈树镛的《汉石经室题跋》中共收录了八十四种碑刻,但其中的唐碑只有十方。魏锡曾委托沈树镛搜寻唐碑,而沈树镛则坦言:“唐碑只得从缓,且弟专意在秦汉六朝,此道实茫然也。”[17]可见魏锡曾和沈树镛虽然同时审定金石,但他们两人各有感兴趣的方向。

三、《绩语堂碑录》的材料来源

(一)金石好友间的交流与购买

《绩语堂碑录》部分材料于友人处获得,例如《中岳庙石人冠顶字》就是据沈均初所得拓本双钩而成。《中岳庙石人冠顶字》是黄易亲验嵩山中岳庙前一对石人,发现东侧石人的冠顶上刻有一个“马”字。《绩语堂碑录》后附了《嵩麓访碑记》的记载:

中岳庙前双石人比曲阜鲁恭王墓前者稍杀,冠冕执殳制作皆同,土掩其半,易遣人出之,东石人冠顶一“马”字,八分古劲,真是汉刻,然莫详其义。[18]

同治三年(1864)魏锡曾就向沈树镛询问过《中岳庙石人冠顶字》,但这时的沈树镛仅有翻刻本:“石人顶上‘马’字,弟只有翻刻本,前悉吴侍御有原拓,力求未得,此刻吴君已去矣。”[19]到了同治十年(1871)沈树镛终于得到了拓本,收录于自己的《汉石经室题跋》中:“石只一字,墨本流传惟有秋盦手拓耳。”[20]由此,魏锡曾才得以据沈树镛拓本将“马”字收录。

《信行禅师碑残本》在历代金石著录中都没有收录,魏锡曾是在拜谒何绍基时见到的拓本,《绩语堂碑录》中的《信行禅师碑残本》后还记录了其后王铎和吴荣光的题跋。但是何绍基所藏宋拓本是剪裱本,不仅其中有两页残损,通篇还有多处无法句读,魏锡曾认定为当时装池时被工人所剪弃了。尽管《信行禅师碑残本》的现存资料很少,魏锡曾仍然希望能够“再出善本,一相考证以补关略也”[21]。

赵之谦与沧州王国均订交,王国均酷嗜金石,并惠赵之谦拓本十余种,赵之谦又将这些拓本寄给魏锡曾,曰:“兹特分数拓本奉鉴。”[22]其中唐墓志就有《魏国太夫人刘氏志》,魏锡曾在《绩语堂碑录》中加注王国均题字:“石在沧州东六十里坟庄掘出。”[23]注明墓志来源。还有一部分拓本是应友人的要求,在帮助友人搜寻拓片时所得,例如《少室东阙题名》就是受赵之谦的委托搜寻的。在赵之谦和魏锡曾的通信中,赵之谦还特地指明《少室阙》的拓本要黄易为翁方纲所拓的版本:“《少室阙》前后画月,牛氏图所存者,其前月也。今拓本仅有后一月。惟小松为覃溪拓全份有之,祈于卷中注明为要。”[24]

另外一些则是没有收到拓本,根据友人抄录得来。《义国夫人虞氏志》就是这样的情况,而且魏锡曾本应能够得到《义国夫人虞氏志》的原拓,赵之谦已经将拓片裱成立轴,表示:“可以连原拓奉赠,俟便人来省取何如?”[25]其后交付给了魏锡曾的儿子魏性之[26],却在庚申之变中散佚于杭州,最后就只能委托赵之谦重抄一份:“《义国夫人志》、宗跋等均抄来,而病中不能检出,亦当俟后寄上。”[27]所以魏锡曾在《绩语堂碑录》中的《义国夫人虞氏志》是根据会稽潘良俊的录本和赵之谦的描述来记载的,通篇可见“赵云下半凿去”“赵云下凿疑‘叶’字而不敢定”“赵云数字皆凿去”[28]等赵之谦的论述。

(二)访碑所得

同治四年(1865)秋,魏锡曾自闽回浙后,就在浙江一带与友人同访金石,拓南齐石佛背字,观建初大吉摩崖。这段时间里最重要的访碑活动是正月十三日魏锡曾、赵之谦、汪述同游至星山介戟门访周世熊主人所藏《三老碑》。《三老碑》咸丰二年(1852)出土于浙江余姚客星山下,为近村严陵坞周世熊所得的汉代碑刻,刊刻于东汉建武年,无撰书者姓名,字体介于篆书与隶书之间。后辗转至上海,沪上外商闻之欲出重金收购,经西泠印社首任社长吴昌硕等积极呼吁,募捐八千金购得此碑,至今保存在西泠印社筑石室中。周世熊也嗜好金石,对于魏锡曾等人的访问非常欢迎:“闻其为汉碑来也,甚喜,导入别室,拾级而登,有竹石之胜,则《三老碑》在焉。”[29]还为他们设置宾榻,以方便他们拓碑。但野外的金石活动较为艰辛,魏锡曾“忽痔发,述庵感寒疾尤惫”[30],最终“至十五日拓碑竟”。

其外还有拓本与著录不符、额与碑不符、碑阴与碑阳不符等状况都需要通过访碑来进一步审定。例如《福兴寺碑》有多种金石著录辅以拓本:“按碑字剥蚀多存影迹,以严氏《江宁金石记》全文校读,所阙无几。今仍就拓本审定,凡订正严释廿余字,其严有而今泐者,旁注备考。”[31]虽然如此,但仍“不可解矣”,需要“记以待访”[32]。

(三)转录其他金石著录

《道德经残经幢》在前代的著录中从未出现,是吴云“咸丰乙卯春(1855)获此幢于海陵”[ 3 3 ],后移置焦山,始载入所著《二百兰亭斋金石记》。《绩语堂碑录》中收录的《道德经残经幢》就是参考吴云的《二百兰亭斋金石记》和毕沅的《经训堂丛书》,同时和易州两唐石刻的《道德经》两种互校。《易州龙兴观道德经碑》也收录于《绩语堂碑录》中,魏锡曾亦与赵之谦讨论:“景龙年《道德经》严误处,望示我为恳。”[ 3 4 ]

《温彦博碑》则是参考了翁方纲的《复初斋文集》、蒋光煦《东湖丛记》和吴云《二百兰亭斋〈温虞公碑〉宋拓本跋》,三种详校互绎而成。吴云《二百兰亭斋〈温虞公碑〉宋拓本》是据苏州汪鉴斋藏宋拓《温虞公碑》刻本双钩而成,汪鉴斋藏宋拓《温虞公碑》后兼有何绍基题跋,称其为“现存欧书第一”:

唐初四家,永兴专祖山阴,褚、薛纯乎北派,欧阳信本从分书入手,以北派而兼南派,乃一代之右军也。《醴泉》宏整而近阔落,《化度》遒紧而近欹侧,《皇甫》肃穆而近窘迫,惟《虞恭公碑》和介相兼,形神俱足,当为现存欧书第一。前辈推重《化度》,乃以少见珍耳,非通论也。[35]

四、《绩语堂碑录》的著录特点

(一)对唐碑的重视

《绩语堂碑录》中收录唐代碑刻体量最大,在统共一百零一种碑刻中占到九十一种,而同时期的金石学家更加偏向于对汉魏六朝碑刻的研究。沈树镛的《汉石经室题跋》,赵之谦的《补寰宇访碑录》《二金蝶堂双钩汉碑十种》所侧重收录的金石大多处于汉魏六朝时期,唐代碑刻在其中的占比极少。沈树镛致信魏锡曾时就表明了他的研究方向:“唐碑只得从缓,且弟专意在秦汉六朝,此道实茫然也。”[36]沈树镛没有把研究重心放在唐碑上,一方面是因为他觉得唐碑体量太大,研究难度太高,他说:“惟唐宋石刻,举世莫殚。”[ 3 7 ]但两汉碑刻的收集研究难度就大有不同了,“两汉种数不多,尚易先就”[38]。另一方面则是沈树镛所闻俞樾和何绍基对于唐碑“皆苦口言之”,其他做唐碑著录的人“有未竟者、有成书而未刻者”[39],所以沈树镛的态度是先专意两汉兼及六朝。同时沈树镛还宽慰魏锡曾,向他允诺:“并非搁起唐宋,惟置力须先后耳。”同样,赵之谦也认为:“六朝古刻,妙在耐看。猝遇之,鄙夫骇、智士哂耳。瞪目半日,乃见一波磔、一起落,皆天造地设,移易不得。”[40]从他对《瘗鹤铭》的评价就可以窥见其对六朝碑刻和唐碑的不同态度:“《瘗鹤铭》自是仙迹,……总之,大书至此,乃入超妙地位,六朝古刻无疑,唐人无是也。”不仅是魏锡曾同时代的沈树镛和赵之谦有此论,早在清初学者中就有“尊碑”而“卑唐”之意。与笪重光、姜宸英、汪士鋐并称为康熙年间“帖学四大家”的何焯在《北魏营州刺史崔敬邕墓志跋》中有言:“入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也。六朝长处在落落自得,不为法度拘局。”[41]其中“唐人终莫能及,未可概以北体少之也”和赵之谦“六朝古刻无疑,唐人无是也”的论调基本一致。

在北碑风气大行于世的清代晚期,当魏锡曾的好友都专意秦汉六朝碑刻时,魏锡曾仍然在坚守唐碑阵地。《绩语堂碑录》中以收录唐碑为主,并非是因为魏锡曾在收集资料时只见得唐代碑刻,相反,魏锡曾所见的汉魏六朝拓片也数目巨大。赵之谦“绩溪胡澍、川沙沈树镛、仁和魏锡曾、会稽赵之谦同时审定印”的刻款就记录了魏锡曾、赵之谦、胡澍、沈树镛四人的金石交游:

余与荄甫以癸亥入都,沈均初先一年至,其年八月,稼孙复自闽来,四人者,皆癖嗜金石,奇赏疑析,晨夕无间,刻此以志一时之乐,同治二年九月九日,二金蝶堂双钩汉碑十种成,遂用之。[42]

赵之谦《二金蝶堂双钩汉碑十种》装成时,是由赵之谦题耑,用的是沈树镛分惠的宋纸,胡澍书写的篆书内封,并由魏锡曾作《书二金蝶堂双钩汉碑十种序跋后》一篇。此外还有赵之谦的《瘗鹤铭》《尹宙碑》等拓片都是通过魏锡曾买卖的。[ 4 3 ]沈树镛的《爨宝子碑》《白驹谷》《始兴忠武王碑》[ 4 4 ]等拓片的买卖调换也大多经魏锡曾之手。但是这些魏锡曾所购得或经手的汉魏六朝碑刻并没有被收录在《绩语堂碑录》中,可见魏锡曾对《绩语堂碑录》中的碑版种类的收录有自己的主观选择。

《绩语堂碑录》中不仅大量收录唐碑,魏锡曾对其中收录唐碑的评价也不乏溢美之词。他评价《豆庐逊志》“志文既赡丽,书亦劲拔”[45],《福兴寺碑》“体势疏落,尤有俊气”[46],《温佶碑》“楷在徐、颜闲劲”[ 4 7 ]。魏锡曾尊崇唐碑的观念与何绍基相接近,何绍基在《跋〈道因碑〉旧拓本》中题曰:“有唐一代,书家林立,然意兼篆分,涵抱万有,则前惟渤海,后惟鲁国,非虞、褚诸公所能颉颃也。”[48]但赵之谦与何绍基的书学观点不同,赵之谦甚至在和魏锡曾的通信中特地提及与何绍基不愉快的会面:“何子贞先生来杭州,见过数次。老辈风流,事事皆道地,真不可及。弟不与论书,故彼此极相得。若一谈此事,必致大争而后已,甚无趣矣。”[49]即便如此,魏锡曾仍然认同何绍基的书学观点,认为其论书“前无古人,其实平易近情”[50]。

魏锡曾重视唐碑还可以从教童子学书的《书学绪闻》中反映出来:

凡六七岁以上十岁以下者,取二寸内外颜楷,以油纸钩填若干字作为影本,令习书者提肘回腕(肘须平开,腕须圆抱,如射者之引弦。以大指对食指作圈形,余三指与食指紧贴平尖,捉管于爪肉之际),羊毫(须通开)浓墨排日影写。[51]

《书学绪闻》中还详细列举了可学的唐碑以及这些唐碑的版本:

楷则颜书十余碑(《多宝塔》有宋翻本,《中兴颂》有宋翻三本,《干禄书》《小字麻姑坛记》世只翻本,大字《麻姑坛记》原拓难得,有黄翻本皆不可学),欧之《皇甫君碑》《醴泉铭》《虞恭公碑》(原刻日就细瘦,学之宜稍加肥。此三碑皆翻本,又《姚恭公志》《化度寺碑》世只翻本,皆不可学。欧书《房彦谦碑》今在章丘县,乃隶书,可参看),褚之《三龛记》《雁塔圣教序》《房梁公碑》(类帖中《传》《赞》乃后人伪作)。[52]

综上可知,魏锡曾依然遵循传统书法教育中初学须取法唐人的观念,即便是作为一位杰出的金石学家,魏锡曾仍然重视唐法。

(二)群体化研究

梁启超认为清代的金石著录模式是“其所以考证,多一时师友互相赏析所得,非必著者一人私言也”[53]。由此可见群体研究金石的文化现象在清代蔚然成风。清代早期的金石碑版群体化研究主要以幕府为依托,把金石资料归总幕府,把金石专家聚集幕府,如毕沅幕府著录的《中州金石记》、阮元幕府著录的《山左金石志》、翁方纲幕府著录的《两汉金石记》《粤东金石略》,等等。而到了晚清,随着金石学的发展,金石碑版的研究就不仅仅局限于幕府了,像魏锡曾、赵之谦等人在北京审定金石这样的交游活动越来越多。

在魏锡曾的金石交游活动中,他将拓本分寄友朋同好,共同欣赏研究。魏锡曾曾将拓片寄给赵之谦,希望赵之谦在拓片上题跋:“所有应题之件,均写上数字。惟《道德经》上不敢标题,恐错误也。”[54]而对于同一碑刻的不同拓本,魏锡曾也会和朋友们相互交换研究:“虞书《庙堂碑》陕刻城武宋拓甚难得,弟有宋拓四百字,得见一斑。昨又得苏斋双钩唐本存字,刻本极精,得意之至。兄于沪上所见旧本,乞示悉。”[55]在群体化研究中,魏锡曾的研究精神被沈树镛大加赞赏:“弟嗜金石近十年矣,真知笃好而实事求是者,惟兄一人。”[56]晚清的金石学研究在继承乾嘉学风的基础上,有了新的突破与发展,群体化研究发挥了重要作用。

结语

魏锡曾的《绩语堂碑录》成书于道、咸年间碑学大盛之时。相对于当时的其他金石名家而言,魏锡曾更多是以金石学家和传统文人的眼光进行收藏和研究,真知笃好、实事求是。当我们提到清代金石学时,通常是站在当下的立场来反观历史的,由于康有为的鼓吹,碑学的思潮在清代晚期似乎是进步的、发展的,即便是研究金石碑版,南北朝碑刻的先进性也高于唐碑:“购碑当知握要,以何为要也?曰南北朝之碑其要也。南北朝之碑,无体不备,唐人名家,皆从此出,得其本矣,不必复求其末,下至干禄之体,亦无不兼存。”[57]而魏锡曾这样关注于唐碑、诠释文字、确定句读的金石学研究则相对保守。当碑学思潮被特别关注和扩大的时候,对于像魏锡曾这样存在保守倾向的碑学家往往会被忽略不计,这种忽视是对艺术思潮传播和传承复杂性的忽视。碑学家中被淡忘的保守思想,恰恰是碑学思潮传播复杂性的客观表现。

注释:

[1]“府君生于道光八年戊子三月十一日申时,卒于光绪七年辛巳八月初三日卯时,享寿五十有四。”见魏本存.显考稼孙府君行述[M].苏州博物馆藏清抄本.

[2]叶昌炽,著.王其伟,校点.语石[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998:12.

[3]陆和九.中国金石学讲义[M].北京:北京图书馆出版社,2003:10.

[4]都穆.金薤琳琅[M].学古斋金石丛书本.

[5]梁启超.清代学术概论[M].上海:上海古籍出版社,2005:49.

[6]孙星衍.寰宇访碑录[M].清光绪十四年孙溪朱氏行素草堂本.

[7]毕沅,阮元.山左金石志[M].清嘉庆二年本.

[8]魏锡曾.维摩经碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[9]刘昫,等.旧唐书[M].清道光二十八年本.

[10]魏锡曾.温彦博碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[11]翁方纲.复初斋文集[M].清道光十六年本.

[12]魏锡曾.温彦博碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[13]魏锡曾.报德像碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[14]魏锡曾.温佶碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[15]魏锡曾.豆庐逊志[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[16]魏锡曾.影元钞本隶释跋[M]//魏稼孙全集.光绪癸未年羊城刊本.

[17]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:258.

[18]魏锡曾.中岳庙石人冠顶字[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[19]沈树镛.沈树镛致魏锡曾信札[J].书法丛刊,2010(3):22.

[20]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:16.

[21]魏锡曾.信行禅师碑残本[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[22]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:156.

[23]魏锡曾.魏国太夫人刘氏志[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[24]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:143.

[25]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:159.

[26]“《义国夫人志》原拓一幅,已付性之矣。”参见赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:149.

[27]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:152.

[28]魏锡曾.义国夫人虞氏志[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[29]魏锡曾.绩语堂题跋[M]//魏稼孙全集.光绪癸未年羊城刊本.

[30]魏锡曾.绩语堂题跋[M]//魏稼孙全集.光绪癸未年羊城刊本.

[31]魏锡曾.福兴寺碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[32]魏锡曾.福兴寺碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[33]吴云.二百兰亭斋收藏金石记[M].咸丰六年刊本.

[34]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:159.

[35]何绍基.东洲草堂文钞[M].台北:台湾学生书局,1971:463.

[36]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:258.

[37]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:264.

[38]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:264.

[39]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:264.

[40]赵之谦.章安杂说[M].中国国家图书馆藏赵之谦稿书.

[41]何焯.何义门先生集[M].道光三十年刻本.

[42]赵之谦“绩溪胡澍、川沙沈树镛、仁和魏锡曾、会稽赵之谦同时审定印”,边款见马徐浩,主编.钱君匋获印录·赵之谦卷[M].重庆:重庆出版社,2012:67.

[43]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海:上海书店出版社,1992:164.

[44]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:257.

[45]魏锡曾.豆庐逊志[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[46]魏锡曾.福兴寺碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[47]魏锡曾.温佶碑[M]//绩语堂碑录.光绪癸未年羊城刊本.

[48]何绍基.何绍基诗文集[M].长沙:岳麓书社,2008:887.

[49]邹涛.赵之谦年谱[M].北京:荣宝斋出版社,2003:192.

[50]魏锡曾.何子贞太史临坐位帖书后[M]//魏稼孙全集.光绪癸未年羊城刊本.

[51]魏锡曾.书学绪闻[M]//魏稼孙全集.光绪癸未年羊城刊本.

[52]魏锡曾.书学绪闻[M]//魏稼孙全集.光绪癸未年羊城刊本.

[53]梁启超.清代学术概论[M].上海:上海古籍出版社,2005:50.

[54]赵之谦,著.赵而昌,整理标点.赵之谦尺牍[M].上海书店出版社,1992:158.

[55]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:255.

[56]沈树镛,著.柴志光,高贞杰,编.汉石经室题跋[M].上海:上海远东出版社,2018:257.

[57]康有为,著.崔尔平,校注.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,1981:46.

基金项目:本文为2024年江苏省研究生科研与实践创新计划项目“《绩语堂碑录》研究”(KYCX24_2448)成果。

作者:南京艺术学院美术与书法学院2022级在读硕士研究生

本文编辑:杨雅楠