法帖刊刻对苏轼尺牍墨迹的改动

【内容摘要】法帖刊刻是复制书法作品的常见方式,苏轼尺牍书法刊刻于法帖之上是后人认可其书艺、人品的重要表现。因为载体的改变,将书作刊刻上石之后,不免会与墨迹本产生差异,在一定程度上破坏了苏轼尺牍书法的真实性与唯一性。法帖刊刻对尺牍墨迹的改动主要体现在改变尺牍行款与平阙、漏刻与增加印章、笔画形态失真变形几方面。探究法帖刊刻对苏轼尺牍墨迹的改动,可以还原法帖与墨迹之间的差异,厘清苏轼尺牍在流传过程中的递变。

【关键词】苏轼尺牍;法帖;刊刻

引言

刊刻法帖是将古人书作遗迹保存、复制、传播的常见方式,既可“昭书学之渊源”[1],又可“示临池之模范”[2]。张伯英在论述法帖刊刻的目的与影响时说:“名贤遗墨传世无多,真且精者尤希见,非大力不能得,非鉴古有真识,所得亦不能尽善。藏者珍秘,非尽人所能获观,纵偶得一见,亦同过眼烟云。惟寿之贞珉,不啻化身千亿,不胫而行于四方,人人得赏玩临仿,足慰好古之心,弥学者之缺憾,刻者亦借此以传不朽,洵一举而数善备。”[ 3 ]苏轼传世尺牍墨迹被历代不同法帖所收录刊刻。法帖刊刻编排过程,同时也是尺牍书法被复制的过程。在由墨迹到刻帖的转变中,本来完整的尺牍会因各种原因而导致行款、形式发生改变,从而形成同一尺牍在墨迹与刻帖两种载体中的不同形态。法帖刊刻中对原作的改动和误读,从宋时法帖大兴时便开始了。宋淳化年间所刻《淳化阁帖》,因王著“不深书学,又昧古今”[ 4 ]而导致“瑶珉杂糅,论次乖讹”[5]、“标题多误,临摹或失真”[6]。将同一尺牍的“墨迹本”与“法帖本”进行比对,发现其中的差异,不仅可以清晰地呈现法帖刊刻的精良与否,厘清法帖的源流谱系,也有利于勘察苏轼尺牍书法在复制传播过程中的不同形态。

一、刊刻过程中对尺牍行款、平阙的改动

法帖刊刻过程中对原作行款的调整是较为常见的,进行这一调整的主要原因是法帖与墨迹或法帖与法帖间的版式的不同。如现藏故宫博物院的《与陈慥新岁帖》,纸张高度为30.2厘米,《渤海藏真帖》《三希堂法帖》均收入此帖,而《渤海藏真帖》版心高度为22.5厘米,《三希堂法帖》版心高度为28.8厘米。故为适应此两种法帖的版式,《与陈慥新岁帖》的行款格式遭到不同程度的改变。另一种原因则是法帖编纂、刊刻者为节省版面或不谙古时书仪平阙而将原作行款进行调整。如南宋赵希鹄在《洞天清录》中说:“盖太宗朝刻《淳化阁帖》,乃侍书待诏王著摹勒。著,小人不学,故于古人提空处皆联属之,此犹可也。至于虫鼠侵蚀与字之漫灭者,皆不空缺而率强联之,故多读不成句。”[ 7 ]不论何种原因,法帖中对原作行款的改动、平阙形式的调整,破坏了体现尺牍中礼俗规范的书仪,以及因书仪而产生的章法错落、长短参差的章法形式美。古人对此已有认识,明代陆深《再跋十七帖》云:“黄伯思亟称此帖为书中龙,盖妙在行款耳。此本行款当为摹勒者展促,亦失之矣。”[8]陆深认为《十七帖》本妙在行款,而他所见之《十七帖》行款经摹勒者调整,失其原貌,神韵不再。明代赵宧光也曾强调书作中行款的重要性:

古人法书,篇有篇法,行有行法;全字有全字法,半字有半字法;一画有一画法,一点有一点法。是以名帖只字半行,不可蹉过。[9]

名家书作,行款上下尚不可移易……往往见移行诸帖,行首无故而来,行末无故而往,甚至强割联丝,意义失所。不知者效颦从事,已自可憎。集古比之移行,又天渊矣。[10]

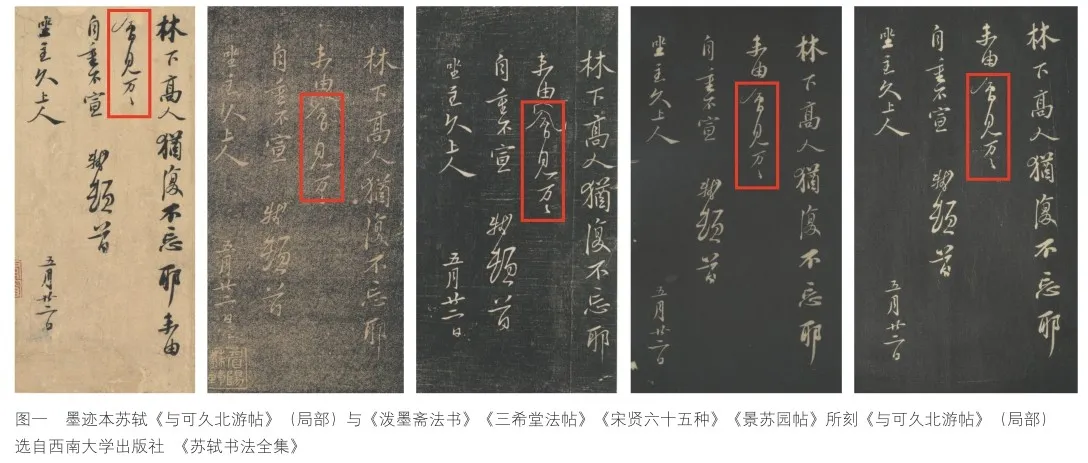

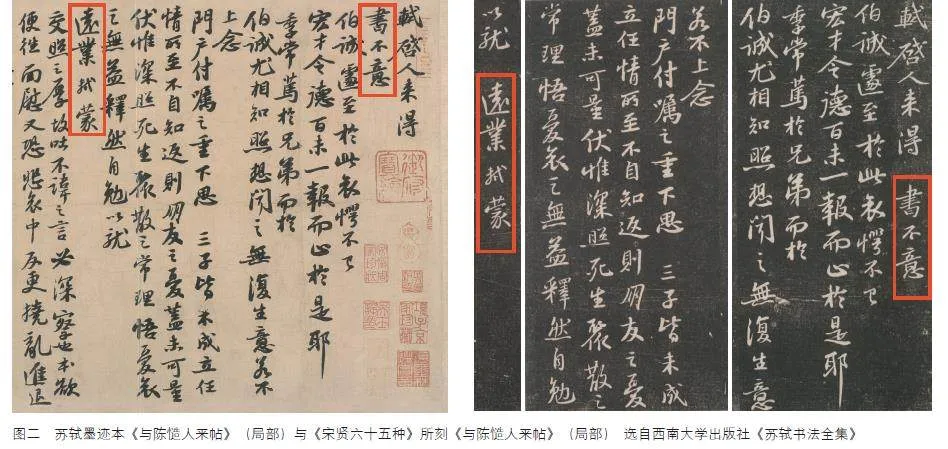

在法帖编排过程中,为适应不同法帖的版式,对苏轼尺牍行款的改动较多,平阙形式也有部分遭到破坏。如《与陈慥新岁帖》,“所收建州”句本应换行平出,但《渤海藏真帖》《海宁陈氏藏真》却将这一平阙形式抹去,紧接上文刊刻。《与赵梦得渡海帖》“后会”“令子处更不重封”皆应换行平出,《晚香堂苏帖》却紧接上文刊刻。《与可久北游帖》虽看上去是因第六行已书满,才将“会见万万”另起一行书写,其实根据平阙要求,表与对方相见一类的动词“会见”本应平出,此处只是恰好遇到前一行书满的情况。[11]收入此帖的《泼墨斋法书》等四种法帖皆未体现这一平阙形式,即使《景苏园帖》中此帖所在版面尚有一行空余,但也并未依照平阙将此帖还原(图一)。还有一种情况,刊刻者意识到需要保留尺牍的平阙形式,但为节省版面,将原应平出的部分改为阙——即上空一字。如《与陈慥人来帖》中“书不意”三字、“远业轼蒙”四字皆换行平出,《宋贤六十五种》等法帖将“书不意”“远业轼蒙”上空一字,并未平出换行(图二)。

除了对平出的改动,法帖刊刻中对尺牍中上空的改动也有多处。如《萼辉堂苏帖》所刻《与陈慥人来帖》将墨迹第四行“公择”前之上空抹去;党文宝摹刻《东坡苏公帖》将《与佛印买田阳羡帖》第四行“景纯”之上空抹去;《宋贤六十五种》将《与赵梦得渡海帖》题封处“梦得秘校”之上空抹去。

尺牍之副启一般位于正文之后靠下的位置,字形略小于正文之字。法帖中有时会出现将副启抬高与正文平齐的情况。如《渤海藏真帖》《三希堂法帖》《海宁陈氏藏真》将《与陈慥新岁帖》的副启部分抬高、《三希堂法帖》将《与陈慥人来帖》的副启抬高。

对尺牍行款的挪移、平阙的改动,无疑是尺牍复制传播过程中,因传播载体的改变而对尺牍章法造成的严重破坏。明代解缙《春雨杂述》云:

是其一字之中,皆其心推之,有挈矩之道也,而其一篇之中,可无挈矩之道乎?上字之于下字,左行之于右行,横斜疏密,各有攸当。上下连延,左右顾瞩,八面四方,有如布阵:纷纷纭纭,斗乱而不乱;浑浑沌沌,形圆而不可破。[12]

清代刘熙载在《书概》中也曾表示:“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形、相呼相应之妙。”[13]原尺牍行间之顾盼、疏密、呼应等关系,在行款割裂改动之后便不复存在,故法帖有保存古人书法之字形结构之功,但若处理不当,有时也有破坏章法形式之失。

二、尺牍刊刻中的漏刻情况

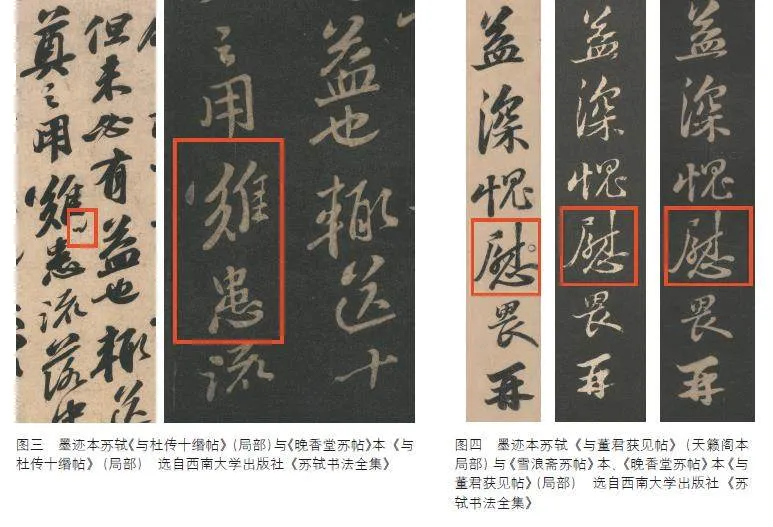

法帖中时常将尺牍中的部分内容漏刻。如《渤海藏真帖》漏刻《与陈慥新岁帖》中第十行“茶”字右上苏轼补写的脱字“木”;《仁聚堂法帖》漏刻《与陈慥新岁帖》“季常先生丈合下,正月二日”“所收建州”行末之“兼”字及副启部分;《朴园藏帖》漏刻《与程之元春中帖》中“达久”至“余热”三行、“二哥”下“□春”二字。此外,还有漏刻尺牍墨迹中的一些特殊符号的情况。如《晚香堂苏帖》漏刻《与杜传十缗帖》中“难”“患”二字之间的倒乙符号(图三),《雪浪斋苏帖》《晚香堂苏帖》漏刻《与董君获见帖》第八行“慰”旁之点去符号(图四)。

三、尺牍刊刻中的新增印章

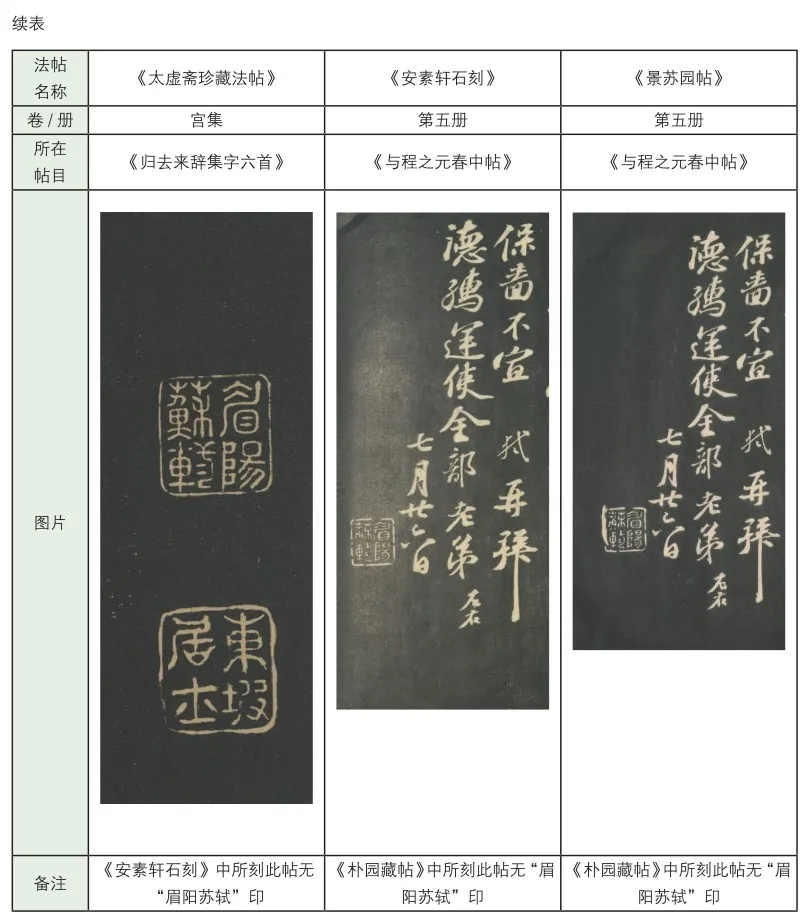

笔者在将苏轼同一尺牍之墨迹本与法帖本进行比对的过程中,还发现法帖对墨迹中部分印鉴进行刊刻的情况。由于现存苏轼尺牍墨迹都没有钤盖苏轼本人印章,故收录进法帖的印章多是历代鉴藏印。关于法帖中刊刻的印章,大约有两种情况:一是,有部分印章只出现在法帖中,而不见于墨迹,是因为在原作钤印之前,法帖已经刊刻,或法帖刊刻时将刊刻者的个人鉴藏印刻入;二是,有部分印章只出现在墨迹中,法帖并未刊刻,是由于法帖本身对墨迹所钤之印有所选择。但值得注意的是,《景苏园帖》《安素轩石刻》所刻《与程之元春中帖》[14]与《泼墨斋法书》所刻《与可久北游帖》中,均增刻“眉阳苏轼”朱文印一方(图五、图六),而此印不见于二帖之墨迹本。

“眉阳苏轼”朱文印在历代书画著录中有提及,《石渠宝笈》卷十载《宋苏轼书楚辞》题下注:“素笺本,行书,款署‘轼’字,下有‘眉阳苏轼’一印。”[15]《大观录》卷五中《苏文忠公行书长者帖》题下注:“札尾月日上压‘眉阳苏轼’印。”[16]《长者帖》又名《与毕仲举奉别帖》,墨迹本已不可见,《墨妙轩法帖》《小晚香堂苏帖》《谷园摹古法帖》中对此帖有刊刻。检阅此三种法帖所刻《与毕仲举奉别帖》,均无“眉阳苏轼”印。对于这种情况,若非著录有误的话,则可能由于“眉阳苏轼”印压在帖尾月日之上,需要刻工先刻文字,再于文字之上加刻印章,对刻工的刊刻水平有较高要求,故在刊刻之时并未选刻此印。

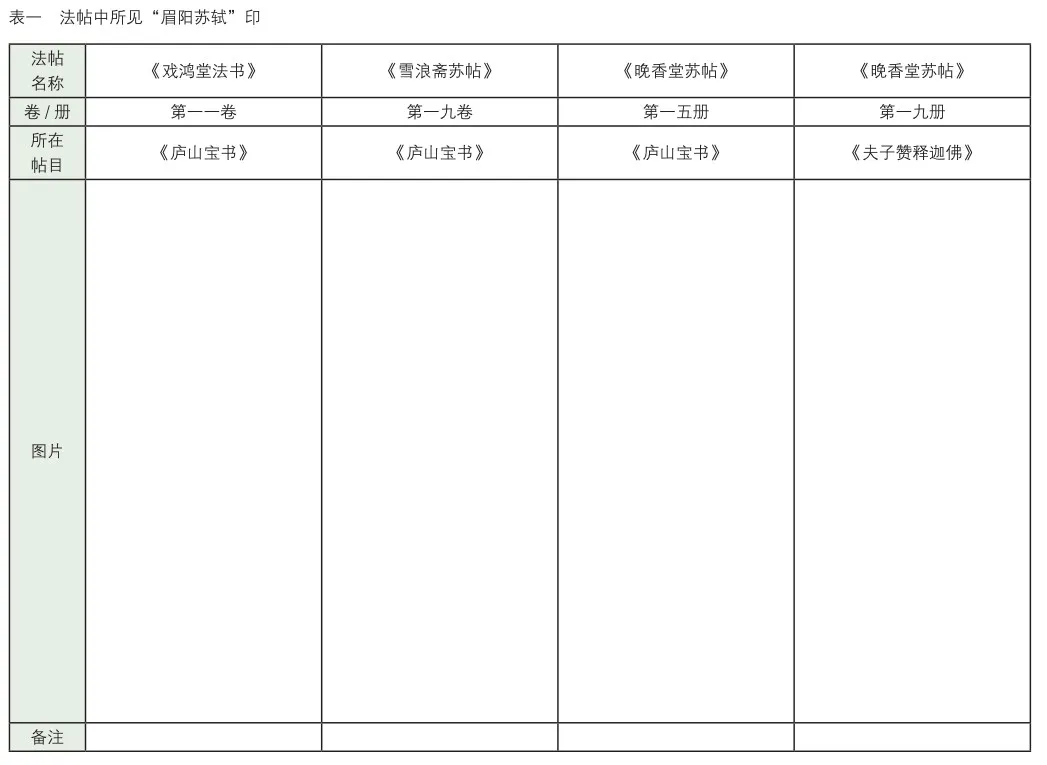

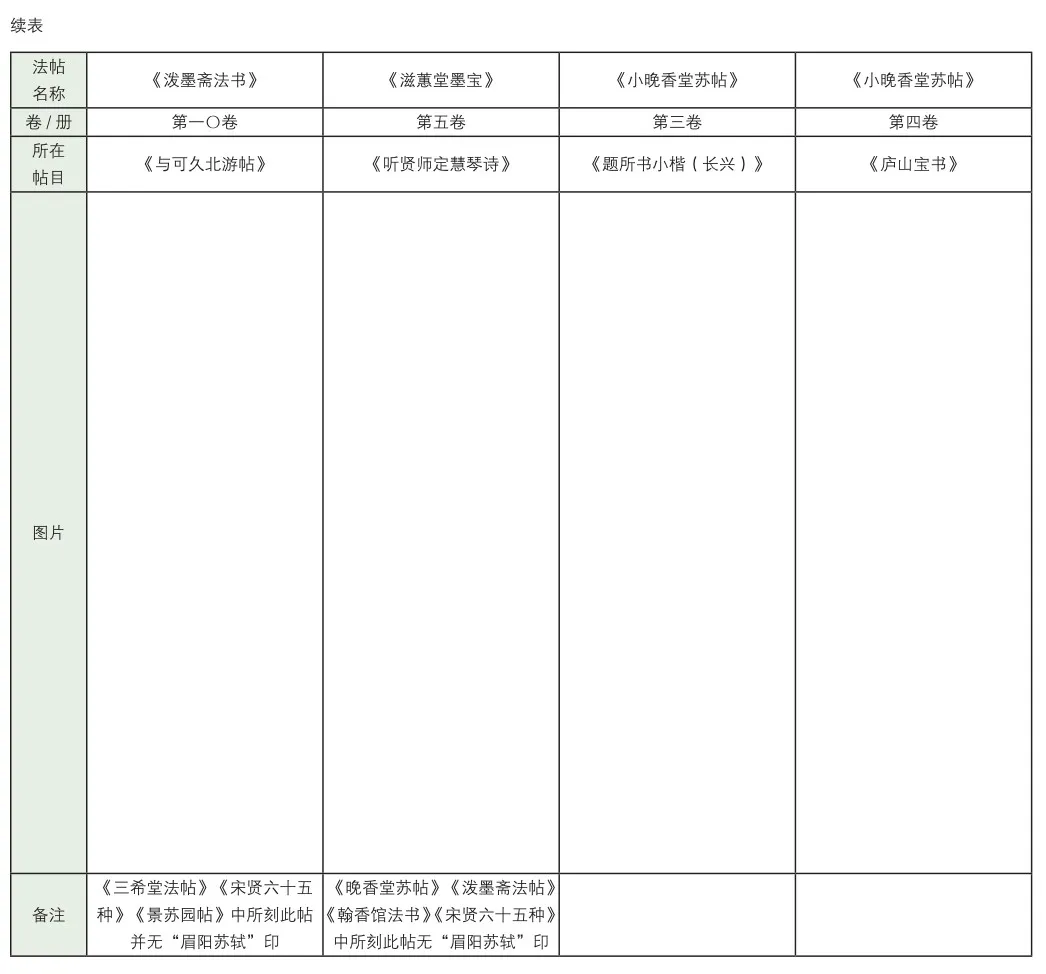

历代法帖中所刻部分苏轼书作中刊有“眉阳苏轼”一印,具体情况见下表(表一)。

通过分析图表,大致可以明确三点信息:第一,法帖中所见“眉阳苏轼”印,最早见于明代《戏鸿堂法书》(万历三十一年刻成);第二,历代法帖中“眉阳苏轼”印的印面一致;第三,不同法帖在刊刻同一作品之时,对“眉阳苏轼”印有所舍取,如《泼墨斋法书》所刻《与可久北游帖》有“眉山苏轼”印,而《三希堂法帖》《宋贤六十五种》《景苏园帖》中所刻此帖则无“眉阳苏轼”印。

综上所述,《景苏园帖》《安素轩石刻》《泼墨斋法书》增刻尺牍中“眉阳苏轼”印,或是由于“眉阳苏轼”是文献记载中苏轼较常见的自用印,将此印刊刻上石,会提高所刻尺牍的可信度以及法帖自身的价值。

四、尺牍刊刻中笔画形态的失真

刊刻精良的法帖可以将墨迹的形态较为逼真地再现出来,可谓下真迹一等。但这种再现只是相对而言的,“与墨迹相比,刻帖虽能再现精确的字形结构,但用笔的趣味却无法传达”[17]。这是由于法帖刊刻多是“在纸背以银朱依样勾勒字的轮廓(称双钩),然后覆于备刻之石,以纸数层放于摹纸上,以石均匀砑磨,使双勾银朱粘于石面之上,据此可刻”[18]。在书作的载体由纸向石(或木)转变的过程中,双钩、朱背、硾刻等工序皆是对墨迹笔画形态的一次次背离与破坏。[19]故法帖中留存的书作遗迹“笔法尽失,所存但结构而已。若展转翻勒,以讹传讹,则并结构而失之”[20]。

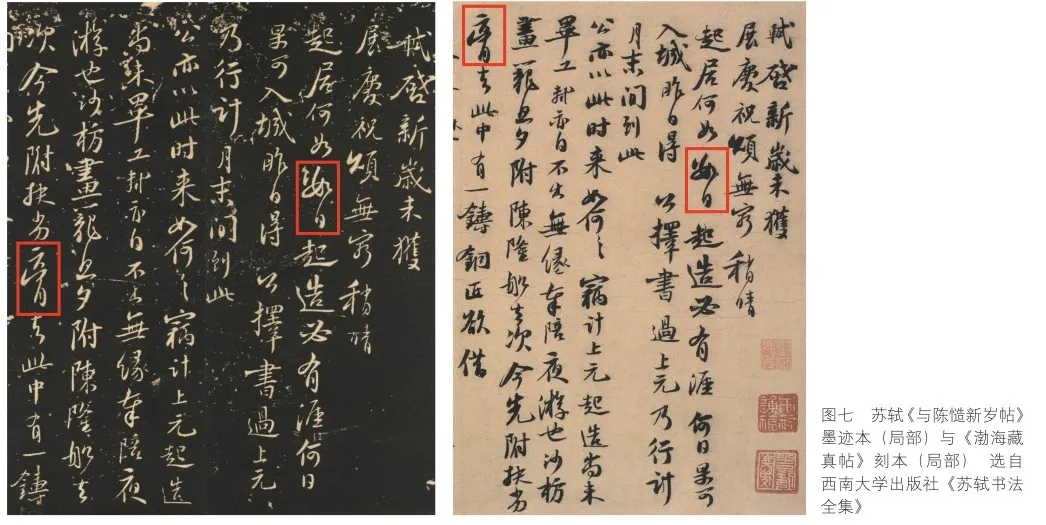

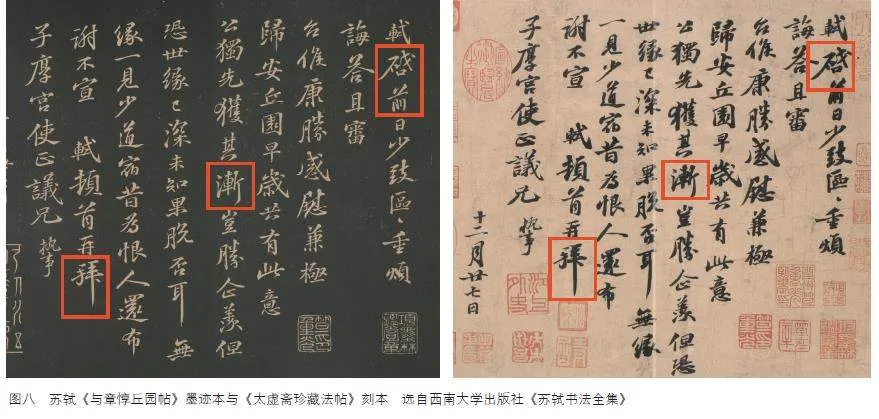

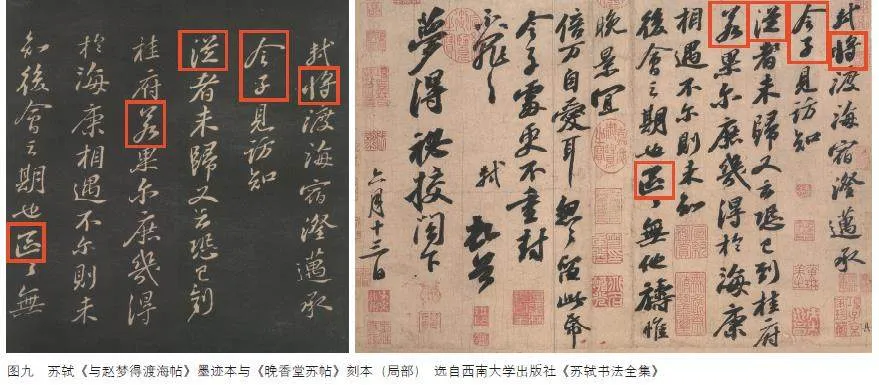

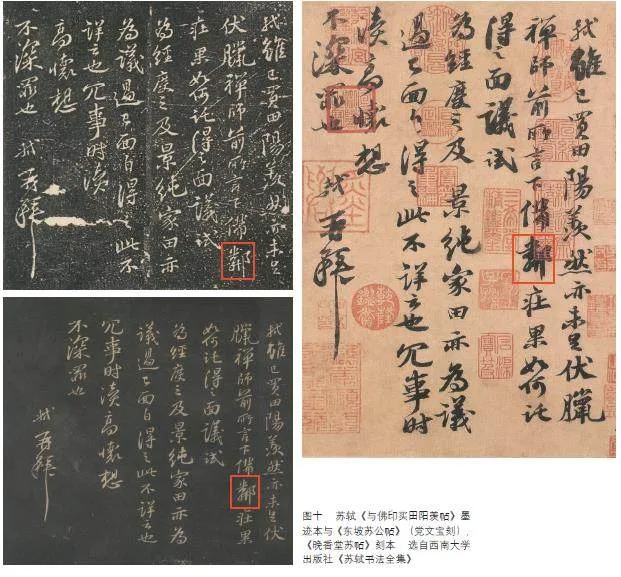

将苏轼尺牍墨迹与法帖对比,可以看出较多笔画形态的不同之处,其中较为明显的,就是笔画粗细的差别。如《渤海藏真帖》所刻《与陈慥新岁帖》中“数日”“膏”等(图七);《太虚斋珍藏法帖》所刻《与章惇丘园帖》中“启前”“渐”“拜”等(图八);《晚香堂苏帖》所刻《与赵梦得渡海帖》中“将”“令子”“从”“若”“区”等(图九);《东坡苏公帖》(党文宝刻)、《晚香堂苏帖》所刻《与佛印买田阳羡帖》中“邻”等(图十),皆是将墨迹中较为粗重的笔画摹勒得较为单薄,没有体现出字与字之间的粗细对比,从而无法还原墨迹的章法、笔墨情趣。

笔画形态的失真是刊刻法帖难以避免的弊病,但其产生的影响确是不容小觑的。王穉登在潘允亮翻刻本《淳化阁帖》题跋中论道:

淳化祖帖,盖是木本,太宗拓赐贵近,无虑数千,故其元刻不免陷蚀,稍失初意。杜诗云“枣木传拓肥失真”,则允合《阁帖》之病。或又谓侍书王著,昧临池之工,往往拙于脱墼,而后世临摹之家,务求纤微必惬,毫发宛似,即肥者愈肥,亦末流之所不免矣。[21]

以《淳化阁帖》为例,因木板易坏[22],多次捶拓必使原刻陷蚀,而后世学书以法帖为范本者,“务求纤微必惬,毫发宛似”,故使“肥者愈肥”,与原作甚为悬隔,殊失古人笔意。可见,法帖对原作笔画形态的还原度,直接影响书迹的神态与后学取法的方向,故张伯英有“同一书迹,刻者不同,则神理迥别”[23]之叹。木板如是,石刻亦然。赵宧光曾指出石本、木本的不同缺失,其言:“石本、木本,具有得失。凡刻石,钩墨一失,填朱二失,上石三失,椎凿四失。至于木,则四失皆无,独易于圆颓,使锋芒早失,不成佳赏耳。”[24]宋人费衮在《梁溪漫志》中也指出:“石刻多失真者,非惟摹拓肥瘠差谬而已。至于刊造之际,人但知深刻可以传远,设若所书字本清劲,镌刻稍深,则打成墨本,纸必陷入,洎装褫既平,以书丹笔画较之,往往过元本倍蓗。此大弊也。欧阳公记李阳冰书《忘归台铭》等三碑,比阳冰平生所篆最细瘦。世言此三石皆活,岁久渐生,刻处几合,故细尔。后之建碑者,倘遇此等石,则其失真尤可知矣。”[25]凿刻愈深,字画愈肥,与原书之间的差异便越大。况周颐称苏轼书法本瘦硬精绝,世所见其肥厚的用笔乃结尾摹刻失真所致。[26]

在法帖、石刻刊刻过程中,不仅会对苏轼尺牍墨迹之行款、笔画形态等方面多有改动,而且也会出现漏刻、删改、增刻印章等情况,这些不同程度的改动,会直接影响苏轼尺牍书法的风格、形态以及传播面貌,故米芾有石刻不可学之论。[27]

由于载体的转变,石刻与墨本所展现的书迹具有审美差异,何良俊在其《四友斋丛说》中对此有过论述:

自唐以后,宋元人无一好石刻,虽苏、黄诸刻亦不见有佳者。赵集贤学李北海书,未入石者皆咄咄逼真,可谓绝妙,但一入石,便乏古意,此不知何理。[28]

为保证石刻可以最大限度地还原墨本,历代书家皆对刻石者极为重视,会托知其笔法意蕴的刻工勒石,有时甚至会亲手刻石,以求不失用笔之妙。何良俊云:

余独爱宋拓唐人碑。盖李北海、颜鲁公诸碑,皆亲手书丹,是黄仙鹤、伏灵芝致石,必是当时精于刻者,与填朱上石者不同。昔某法师对苏许公云:“贫道塔铭,但得三郎文,苏颋也;五郎书,苏诜也;六郎致石,可以无憾。”则知古人勒石最所慎重。或言李北海书皆自刻石,所言黄仙鹤、伏灵芝,假托耳。[29]

赵集贤与人写碑,若非茅绍之刻则不书,亦以此人稍能知其笔意耳。[30]

亦有书家,在尽择良工之后,还会对刊刻成果精心把关,稍有失真则削去重刊。赵宧光云:

虽然,时帖佳本,妙在名家手裁,镌工精核,此其所以不可阙耳。若文氏之停云馆,因待诏、国博掌故上林卫晖公,诸公父子祖孙为翰墨渊苑,海内以名迹求赏鉴者之所必遵。于是出其余资,手自摹勒,倩章简甫、吴鼒诸良工,耳提面命,精一为之,稍不称意,即从刊削,不惜数四,恰情无忝,然后入卷,居然为明兴第一流。前无作者无论矣,后之继者亦未睹其人也,可不宝诸![31]

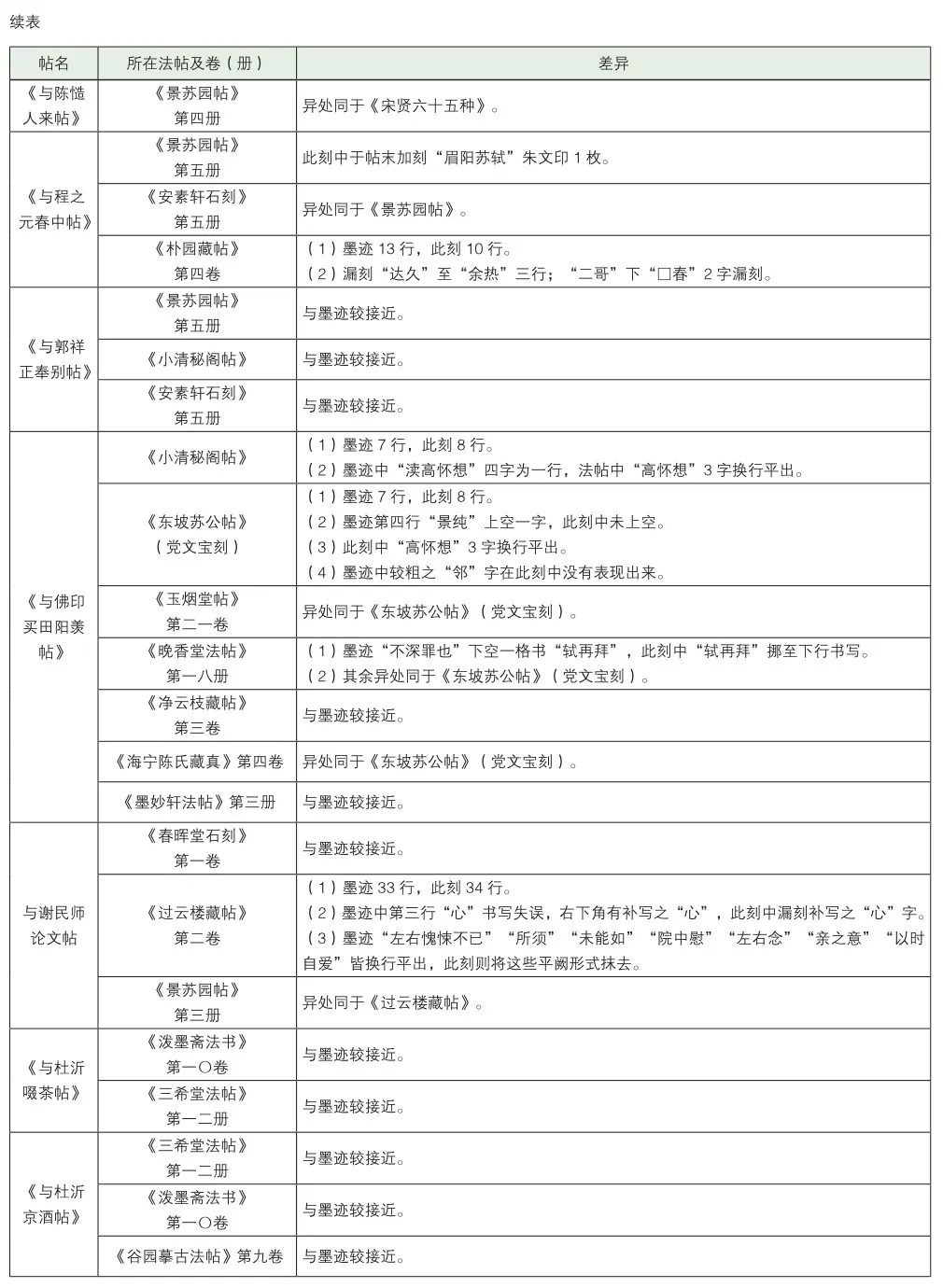

虽法帖中所刻尺牍与原本会产生字法、章法上的差异,但不可否认的是,苏轼大多数尺牍都是通过法帖的形式保存下来的,法帖中亦有不少刊刻精良、与墨迹较为接近的尺牍,如《景苏园帖》《小清秘阁帖》《安素轩石刻》中所刻《与郭祥正奉别帖》,《泼墨斋法书》《三希堂法帖》中所刻《与杜沂啜茶帖》等。关于法帖对苏轼尺牍传播所产生的影响,也应辨证看待。法帖刊刻过程中对苏轼尺牍墨迹的改动处颇多,现汇总于表二。

注释:

[1]容庚.丛帖目[M].香港:中华书局香港分局,1980:445.

[2]容庚.丛帖目[M].香港:中华书局香港分局,1980:445.

[3]张伯英,吴元真,增补.增补法帖提要[M].北京:商务印书馆,2019:130.

[4]黄伯思.法帖刊误[M].李萍,点校. 北京:人民美术出版社,2010:1.

[5]黄伯思.法帖刊误[M].李萍,点校. 北京:人民美术出版社,2010:1.

[6] 陈思.宝刻丛编[M].杭州:浙江古籍出版社,2012:31.关于《淳化阁帖》王著临摹失真的问题,董逌在《广川书跋》中有详细论述:“淳化中,诏以秘阁所藏书入石,又以翰林待诏王著摹字,求其书法之外各有异处,殆不可得。至于行笔利钝,结字疏密,时可见之,然决磔钩剔更无前人意,皆著之书也。其后得秘阁墨书,校其字画,皆硬黄摹书,至有墨色烟落,或以重墨添晕。当著奉诏时,其所摹拓,皆略放其大体而私以笔画成之,宜其用笔略无古人遗意,不足异也。”董逌.广川书跋[M].北京:中华书局,1985:115.

[7]赵希鹄.洞天清录[M].钟翀,整理.郑州:大象出版社,2019:242.

[8]陆深.俨山集[M].上海:上海古籍出版社,1993:563.

[9]赵宧光.寒山帚谈[M].杭州:浙江人民美术出版社,2018:81.

[10]赵宧光.寒山帚谈[M].杭州:浙江人民美术出版社,2018:81.

[11]关于平阙范围,可参见:彭砺志.尺牍书法:从形制到艺术[D].长春:吉林大学,2006:173—174.

[12]解缙,辑.春雨杂述[M].北京:中华书局,1985:4.

[13]刘熙载.艺概注稿[M].袁津琥,校注.北京:中华书局,2009:786.

[14]《安素轩石刻》是《景苏园帖》的选帖来源之一,杨守敬在给杨寿昌的信中提道:“(《安素轩石刻》)与德鸿(笔者注:当是德孺之误)、功甫二札,皆佳。必当刻之。”所以《景苏园帖》所刻《与程之元春中帖》来源于《安素轩石刻》。参见:陈上岷.杨守敬选刻《景苏园帖》采用的原帖目录及述评[J].文物,1983(1):86.

[15]水赉佑,编.苏轼书法史料集(下)[M].上海:上海书画出版社,2017:1219.

[16]吴升.大观录[G].//徐娟.中国历代书画艺术论著丛编:第29册.北京:中国大百科全书出版社,1997:505.

[17]薛龙春.谈刻帖编排对王铎墨迹的改动[J].中国书画,2016(6):41.

[18]施安昌.碑帖善本论集[M].北京:紫禁城出版社,2002:182.

[19]容庚.丛帖目[M].香港:中华书局香港分局,1980:880.

[20]何良俊.四友斋丛说[M].北京:中华书局,1959:252.

[21]容庚.丛帖目[M].香港:中华书局香港分局,1980:19.

[22]关于《淳化阁帖》底本为石刻还是木刻,尚存争议,可参见:水赉佑.《淳化阁帖》杂考 [C].董恒宇.全国首届碑帖学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2005:108—109.

[23] 张伯英,吴元真,增补.增补法帖提要[M].北京:商务印书馆,2019:230.

[24]赵宧光.寒山帚谈[M].杭州:浙江人民美术出版社,2018:99.

[25]费衮.梁溪漫志[M].郑州:大象出版社,2019:75.

[26] 况周颐.蕙风簃小品[M].张秉戌,选编.北京:北京出版社,1998:69.

[27]米芾.海岳名言[M].吴晓琴,汤勤福.整理.郑州:大象出版社,2019:128.

[28]何良俊.四友斋丛说[M].北京:中华书局,1959:254.

[29]何良俊.四友斋丛说[M].北京:中华书局,1959:252—253.

[30]何良俊.四友斋丛说[M].北京:中华书局,1959:254.

[31]赵宧光.寒山帚谈[M].杭州:浙江人民美术出版社,2018:112.

本文为重庆师范大学基金项目“苏轼尺牍书法研究”(24XWB049)阶段性成果。

作者:重庆师范大学初等教育学院讲师

本文责编:常海琴

——湖南省博物馆藏《三希堂法帖》展