民国《章草草诀歌》案发覆

【内容摘要】民国时期书坛轰动一时的《章草草诀歌》案,系王世镗、靳志二人在民国十四年(1925)至民国二十三年(1934)的八年内,与卓定谋、余绍宋、罗复堪、林宰平等人发生的纠纷冲突,因王世镗突然下世,此案最终草草收场。后人或困于罗、卓跋语,或限于文献缺失,相信《章草草诀歌》系明季人增改《百韵歌》后之妙品,这种判断距离事实真相甚远。时人靳志作为《章草草诀歌》原作者王世镗至交,在获悉友人名誉受侵时,主动于卓、余、林等文坛名流谈判交涉,而其中双方通信书札与题跋诗序为当下发覆此“悬案”提供了新的文献支撑。

【关键词】《草诀歌》;卓定谋;王世镗;余绍宋;靳志

引言

在近代书法史上,京津地区的卓定谋、余绍宋、罗复堪等人与三秦地区的王世镗均是对民国时期章草书复兴运动具有推动作用的书家。但是,学者在研究民国章草书发展史的过程中,却发现他们对《章草草诀歌》的看法各有差异,且纠纷、争论不断。时人和后世读者,或困于罗、卓跋语,或限于文献缺失,误读谬判,致使《章草草诀歌》距离背后事实越来越远,因此有必要正本清源,探寻真相。

一、《章草草诀歌》案缘起

元国霞曾撰文指出:“民国时期,多元动荡的社会格局,激烈对抗的中西文化,大量珍稀资源的面世,艺术与实用的双重需求等,使得章草书在沉寂几百年后,又一次繁荣兴盛。”[1]作为民国章草复兴的主要推手,京津地区卓定谋是将章草实用性与艺术性相结合的典范人物。在实用方面,卓氏接连撰写《用笔九法是用科学方法写汉字》[2]《章草与中国字体之改革》[ 3 ]《用科学方法书写汉字之商榷》[ 4 ]等文章,旨在“思用章草改良字体”[5];在艺术方面,卓氏陆续出版《卓君庸真草缩印第一册》[6]《章草草诀歌》[ 7 ]《宋仲温急就章真迹》[8]《宋仲温书唐张怀瓘论用笔十法墨迹》[9]等图册,以促进章草书的推广与普及。其中《章草草诀歌》拓本,卓氏曾邀约罗复堪、余绍宋、林宰平诸君共赏。

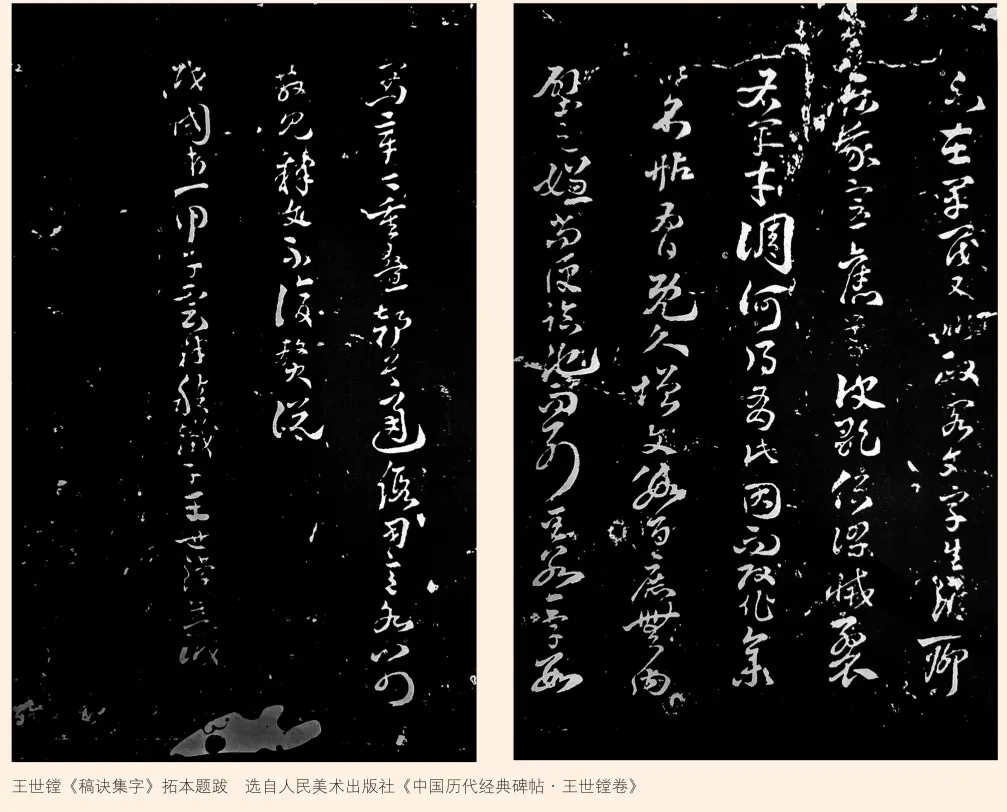

民国乙丑(1925)夏,卓定谋从帖贾处购得一《章草草诀歌》墨拓本(后简称《自青榭本》)。为将此事记之,卓氏特附题跋:

近岁从事编辑章草,偶得此本,中所坏益字数,颇不为少,惜不著书者姓氏,顾其笔意高古。议论中以为非精通小学、苦攻稿法者未易臻专。其明季宋、祝以后继起之人物欤。乙丑夏日定谋跋。[10]

首先,卓定谋自称此本未留著者姓名,其次,基于该拓本无书者姓氏且草法精准,卓氏判断其为明朝宋克、祝允明之后新秀所著。是年十一月,卓氏将此《章草草诀歌》墨拓出示友人罗复堪,罗氏应其索求题跋于后:

《急就章草诀歌》向未经见,亦无书人姓名可考,其中有“慨自赵宋后,章法始日亡”之语,疑为明朝人书,笔意绝似宋仲温。虽简古不逮,殆时代决然。而结体精熟,亦可上窥《月仪》。汉赵壹言“删难省烦,损复为单”。章草之妙,尽在于是。因流溯源,幼安、休明,复可梯接矣。乙丑冬十一月顺德罗惇?。[11]

罗复堪(1874—1955),名惇?,号敷庵,广东顺德人,也是晚清民国著名的章草书家。罗、卓二人趣味相投,且寓居京师之地,故卓氏首将箧衍之宝交由罗复堪鉴赏题跋。跋文中罗氏再次提及此拓不著姓名,且指出书中“概自赵宋后,章法始日亡”之句,存明人宋克之笔意。此外他还表示书中字法结体精熟巧妙,亦可窥西晋《月仪帖》之法门。可见,罗、卓两位章草书家均判断此《章草草诀歌》应是明季人所书,且此般精熟草法绝非今人所能企及。

民国丁卯(1927),在友人林宰平、罗复堪等人影响下,余绍宋正式开始研习章草书。[12]随着研究逐渐深入,身为同道的卓定谋决定邀余绍宋、林宰平、罗复堪、周肇祥四人为其近藏的《章草草诀歌》题跋。跋文涉及版本考订、书家考辨等问题,此处分别抄录于下:

唐荆川《稗编》载《草诀百韵歌》,杨升庵《丹铅总录》作《草书百韵歌》,知“草诀”二字在明代中叶尚非通称。今通行《草诀歌》如连奎馆本、拳石堂本,文皆与《稗编》所载同。关中朱敬鑉刻本(敬鑉系出秦藩,万历中官奉国中尉,按《明史·诸王列传》:“秦王樉,太祖第二子,洪武三年封,十一年就藩西安,十传至靖王敬镕。万历四年薨。”敬鑉、敬镕同辈行,家于秦,故刻本跋署关中朱某。)则取《百韵歌》加以删节,都八十三韵(至宝斋本同)。此本乃针对朱本而作,广为百三十三韵……君庸社兄得此拓,纸墨完好,书法谨严有法度,所谓“结体平正,下笔有源”者(语见姜尧章《续书谱》),惟此得之,独名氏缺然,然似非近代书家所能。复堪、越园见而酷好之,为缩影分贻同人,得者叹未曾有。君庸更制为珂罗版,大小悉如原本,属余题识其后,爰书此归之。默察时会,章草必将再兴无疑,吾曹俱未老,或犹及见耶。丁卯三月廿四日记时宴斋小院丁香盛开。林志钧。[13]

林宰平(1879—1960),民国时期著名书画家、文学家,曾主持编辑《饮冰室合集》[14],与卓定谋是闽侯同乡。首先,林跋针对“草诀”二字进行考证溯源,指出“草诀”之名并非明代统称;其次,他将此本与明朱刻本对照核验,提出该本应是据朱本修正而来;最后,他评价此墨拓纸墨俱佳,草法严谨,结体端正,不似近人所能书也。可见,林、罗、卓三人同时给予《自青榭本》高度评价,且均依据其中部分细节否定了作者为今人的可能。是年初夏,余绍宋跋《自青榭本》,跋文涉及拓本背后隐情。正是此通题跋,拉开了《章草草诀歌》案的序幕。余绍宋跋曰:

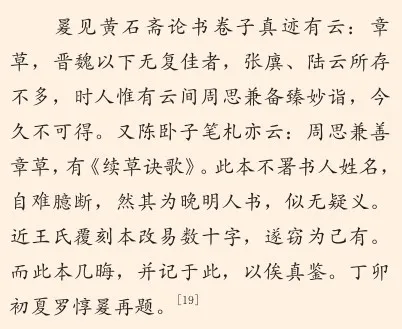

余前岁在罗复堪处获睹是拓,曾集赀影印分贻同人,咸谓为明季人书,无致疑者。去月中旬敝斋有画会,社友咸集,偶出影本相赏,廖允端见之,谓:“此本乃十年前王氏世镗所书,我曾为作跋。”时复堪、宰平俱在座,相顾诧异。亟索阅,则赫然石刻也,题为《增改草诀歌》,末云“癸丑章武积铁室主作”。积铁室盖世镗别号。癸丑则民国二年也。世镗并有自序,允端跋亦谓为世镗所撰,于是此拓是否旧本不能无疑。询诸允端,复云与王素非相识,忆由其同素王君鸿甫来求,更询鸿甫,亦云不识其人。尔时其甥某曾与世镗之侄同官,议会闻允端喜章草,特由其甥转来者。今其侄已物故,终不知世镗为何如人。最后,君庸觅得旧拓跋语,其前段与世镗自序大体相同,但无撰人姓氏。至此始知世镗盖取旧本以覆刻者,此小小一段公案当时辗转推寻,颇费心力,不可不记。[15]

首先,余绍宋回顾案件起因:民国十四年(1925),余氏曾在罗复堪处获观《自青榭本》原拓。当时卓氏不仅已将此本影印分发友朋,而且观者皆称此为明季人所书。民国十五年(1926),余氏开画会,林宰平、罗复堪、廖允端[16]等社友咸集一室。余氏出《自青榭本》影印本以供赏鉴,而廖氏忽云此书乃王世镗[17]十年前所写,并曾为其作跋。在场的林、罗二人在听闻后惊诧万分,故向廖氏索取观览。廖氏展其藏,是本出于石刻,题名曰《增改草诀歌》,尾款书“癸丑章武积铁室主作”,前附王世镗自序。在余、林、罗三人问及廖氏与王氏关系时,廖称不识王君,仅得同素王鸿甫[18]引荐。而再当众人追问至王鸿甫时,鸿甫亦不知王世镗为何人,仅因过往自家甥徒与世镗之侄为同僚之时,偶闻长辈廖氏醉心章草,故托甥徒将书作转交而来。现如今王世镗之侄无故离世,唯一的寻人线索也就此中断。

其次,余绍宋根据王、廖二人陈述与卓定谋未见之廖跋,以及拓本中无名的自序,判断此《自青榭本》为王世镗根据前人旧拓复刻而成,且与廖允端所言“十年前王世镗所书”无关。基于余、廖二人当前所言,罗复堪此时更为笃定自己之前的判断,并进一步提出:

此次题跋,罗复堪一改之前的摇摆态度,选择将矛头直指王世镗本人。他提出,此本虽不署姓氏,但必出自明季人之手。近人王世镗只不过是将旧拓覆刻,并改易数字后窃为己有。可见,此观点同余绍宋跋中所言极为相似,但相较来说,罗氏态度更为强硬,存指责控告之嫌。

民国丁卯(1927)秋冬之时,卓定谋出版《自青榭本》歌诀。[20]伴随拓本流入市场,卓定谋、林宰平、余绍宋、罗复堪等人的题跋也一并进入公众视野。这一推广章草书之举,虽然能让当时更多人了解与学习章草书,但是也在不久的将来引发了一场轰动整个文艺界的书法悬案。

二、《章草草诀歌》案的分歧

文人金天翮《善章草王鲁生墓表》曾记:“(《章草草诀歌》)而初刻之本,为人篡去,坏乱更次,隐托明贤以售高价。转诋鲁生为攘窃前人作,意谓鲁生死久矣!子孙微贱,终无与发其覆,鲁生闭户穷山,忍饥日亲艺事,不与东南华士相往还,亦不识并世乃有机变。”[21]此处“为人篡去”,应是指卓定谋出版《章草草诀歌》之举;另“隐托明贤以售高价”也并非空穴来风。

查北京富晋书社《旧书碑帖书画目录》[22],该书出版于民国丁卯(1927)十月,当中罗列书社所藏碑帖书画,并标明售价,如卓氏珍藏珂罗版精印《章草草诀歌》标价“洋四元”、唐拓《九成宫醴泉铭》标价“洋八角”、珂罗版精印北宋拓《麓山寺碑》标价“洋四元”、宋仲温藏《定武兰亭肥本》标价“洋二元”、珂罗版精印清内府藏东坡居士《洞庭春色赋》标价“洋二元”,等等 。[23]与其他名帖良拓相较而言,卓氏藏《章草草诀歌》的确在知名度上不及他者,但售价却未有落后,反而远远高出《定武兰亭肥本》此类名拓。这一方面与《章草草诀歌》的稀有性和完整性有关,另一方面也离不开卓定谋对此书的极力推销。是年《晨报》刊《自青榭藏本·章草草诀歌》曰:

即日出版预告:本书外间向未经见,全部计一千三百余字。欲研究章草者不可不阅。内并有卓君庸、罗复堪、林宰平、余越园、周养庵诸先生题跋。经售处:中央公园内大慈商店……书只印百部,定购从速。[24]

由此可知,卓氏藏《章草草诀歌》一经出版便引得一批书家关注,其中以梁启超、叶恭绰、于右任、刘延涛为最甚也。

民国壬申(1932),专习于右任书法的汉中驻军旅长段象武在张之因[25]引荐下,得见王世镗本人。王氏其时患病不起,难离床榻。见二人造访,精神为之一振,当即挥毫为段象武作书。段某因能力有限,难于鉴赏,故直接将王世镗赠其书作连同其余收集的王氏书作数件一并寄于于右任。[26]然而此事并未让于右任对王世镗留下深刻印象,直至《自青榭本草诀歌》的出现才使其对王氏格外关注。

是年,于右任秘书周伯敏[27]偶得《草诀歌》拓本。为投上级所好,便进于于氏。于氏见《草诀歌》拓本,欣喜不已、爱不释手,即致书询问,获悉王氏为周伯敏外舅,且现隐居汉中,不被世人所识。出于对人才的怜惜,于氏随即电邀王氏南下金陵。[28]这一点王世镗《题卓子君庸收藏予廿年前旧刻〈草诀歌〉十绝三叠》也说道:“壬申冬月,于院长右任电招至京。”[29]经过二人不断沟通协商,陕西第三十八军军长孙蔚如受命安排部下刘慧僧、张之因造访王氏。此时,王氏身体欠佳,不欲南下。为此刘、张二人只得以机不可失为说辞,规劝其勿错失良机。王世镗权衡再三答应后,孙氏即安排专人送去安家费、路费,并指派王霞五送其远赴金陵。[30]

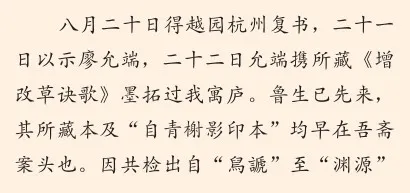

民国癸酉(1933),王世镗抵达南京,于右任欣喜异常,便“尽出其宝藏,供君探讨”[31]。伴随二人交往愈发深入,于氏也更为坚信《自青榭本草诀歌》即出自王世镗之手,而并非余、罗众人所言系“明季人书”。为还原事件真相,于氏特派检察院秘书张有伦谒见余绍宋:

张有伦来谒。述于右任相慕之意。且云:于见往日余为卓君庸所印《章草草诀歌》跋,提及王世镗,实为其外甥周伯敏之外舅。伯敏向为于秘书。因是于遂函询王世镗,此本是否彼所造?复云:彼在癸丑作镇邑令时所刻。而卓乃以为明本,且作诗三章嘲之。于因嘱张以原信示余。阅毕爽然。犹幸当日作跋极致怀疑,未曾一口咬定是明刻也。[32]

可见张有伦此番见余,一为表于氏对余绍宋相慕之情,二是替王世镗洗清冤屈,伸张正义。也在从张有伦口中,余绍宋明确获悉了此《章草草诀歌》为王世镗于民国癸丑(1913)所刻,与卓定谋以为“明本”无关。需要强调的是,余绍宋在知晓事件原委后,特意在日记末尾表明其立场,坚决否认当初曾咬定“卓藏《章草草诀歌》为王世镗据明本覆刻而成”的事实。

是年春夏之交,王世镗与好友靳志[ 3 3 ]相遇于金陵。靳志作为王氏旧友,两人已有数十年未见。[ 3 4 ]此次久别重逢,靳志对老友王氏之《章草草诀歌》案尤为上心。特别是在与卓、罗、余、林四人的交涉中,靳氏全程据理力争,寸步不让,只为还王世镗一身清白。是年八月三十日,靳志致信罗复堪、余绍宋、林宰平、卓定谋,信曰:

鲁生初作《增改草诀歌》,屡易其稿,自书之不下数十百遍,稿本殊不自爱惜,为镇邑人从学书者持去碑刻于癸丑年,而廖跋作于甲寅秋,当时虽已勒石,然允端在北京并未见拓本,只据另一墨迹本起草。此本今在鲁生胞兄槐生处。甲寅年冬廖跋寄镇巴刻之,同时更换一石,即百四十字异文之所在也。允端现所藏本盖换石后由镇巴拓寄者。当时鲁生既游燕未返,长公子霞五复不在汉南,概由门人董其事更换。一石之起原或谓为石碎,或谓为门人中起争执,有人攘去一石,不得已而补之,经过详情,复杂不可究。诘然有一事可断言者,则甲寅冬新换之石,其稿本非鲁生所新作,乃系旧年废稿由门生处索还者。或问何以知之,曰以小注知之。“廖本”小注有“唐宋人书中亦不多见”九字,而“王本”无之,但于其下明人始如此作之句中“始”字下添一“爱”字,又“廖本”“楷皆沿之”句下“王本”多“草先楷出”四字,鲁生谓确犹记忆当时修改此条之经过,其意在于免去语病,由粗疏而趋于精确也。

今更有一事,正告当世须特别注意者,则为“王本”异于“廖本”,而与“自青榭影印本”则尽同。但“王本”始终未经割裂,原石之形式宛在,而小注俱全耳。现在“王藏本”完好,正文与小注相间处纸墨匀净,绝无割裂或填改痕迹,足能证明世间并无不附小注之旧搨本可以依据而窜改数字并羼入小注,遂窃为己有,如诸君跋中所致疑者也。“王本”自序已佚,有民八年墨迹补序,然与“廖本”自序及《书画书录解题》所载自序各有详略繁简,相去悬绝,此则又一闷葫芦也。鲁生仿佛记忆《书画书录解题》所载者是南郑阮刻之序,惜现无南郑拓本,莫从对校,然此一层无关宏旨矣。

……夫然后是是非非,昭然俱在。知我罪我自有公论,而诸君子与下走皆可无容心焉。以上所述,除已商得廖允端赞可外,相应函达即希查照,并望有以教之。临颍神驰。(二十二年八月三十日)[35]

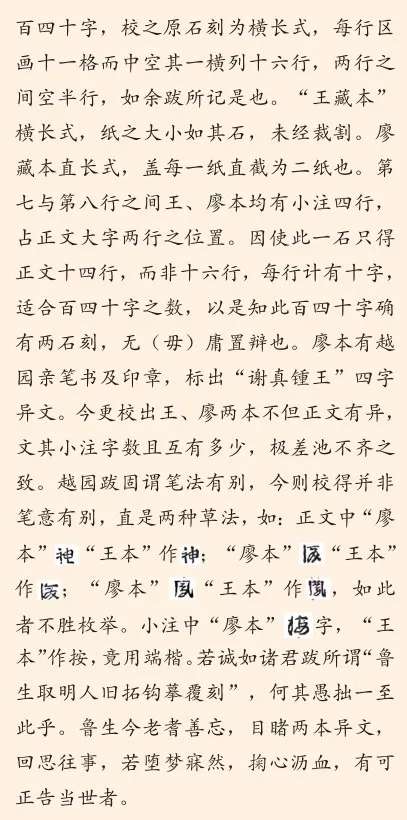

过往论及卓、王、廖三版《章草草诀歌》,余、罗等人主要质疑之处在于拓本排版与笔法差异两方面。拓本排版方面,虽卓、王二本均在自“舃謕”至“渊源”百四十字中为横长之式,“卓本”呈十六横列,而“王本”呈十四横列,且“卓本”无小注四行,而“王本”存之;另外“廖本”此百四十字呈直长式,明显与卓、王二本排版相反。笔法差异方面,余跋曾指出廖、卓两本中“神”“凤”“按”等字笔法有别,不似出自一人之手。面对以上疑点,靳志借通信之机,以“确有两石刻”与“直是两种草法”予以解答。

据王世镗本人回忆,民国癸丑(1913)被邑人刻碑上石的稿本,实则为其过往所作《增改草诀歌》之其中废稿。民国甲寅(1914)秋,廖允端于北京题跋王氏《增改草诀歌》墨迹本。是年冬,廖氏将此墨跋本寄回镇巴县刻之,同时更换一石。后镇巴县人摹刻完毕,又将新拓寄赠廖允端,并递交墨跋本于王氏胞兄王槐生处。可见“新拓”即为“廖本”,而“廖本”与“王、卓二本”中百四十字的笔法差异源于王世镗两稿本间的草法使用差异。至于为何当时更换一石再刻,现已年久不可细究,但仍有一事可确定,即新换之石所依范本非王氏新作,而是过往遗弃废稿,其中包括诸多文辞语病。可见,“王本”虽异于“廖本”,但又近似“卓本”。然“王本”全篇无裁剪割裂痕迹,且小注俱在,故证明世间并无不附小注之《章草草诀歌》。

为更好地印证上述论点,靳志将自作《赠善章草王鲁生序》[36]与信札一并寄出,以备余、卓等人对比校正。显然书信通篇将大量笔墨用于解释“王本”与“廖本”出处及各本之间的细节差异,反而很少谈及卓定谋存盗取占有之嫌。在对待余、罗等人的错误判断时,靳志同样表现得十分克制,尽量做到以理服人。显然靳氏此次致信四人,主观上是期望将大事化小,争取以文人论道的形式解决,避免矛盾进一步激化。

余、罗、卓、林四人在收到来信后,为自证清白,即开始对过往言行举止开脱辩护。《余绍宋致王鲁生书》曰:

《自青榭草诀歌本》弟当时深为怀疑,故跋中首将追寻足下踪迹一事叙入,然后申以鄙意,徒以不便骂题,故作可信之论,实非本怀也。君庸原本闻当时以重价得之,其作伪当出于故都帖贾,似非君庸有意攘窃。弟处所存印本,久为人持去,拙跋原文己记忆不清。曾记所谓王刻本原在廖君允端,今在司法行政部任监狱司科长,足下不妨就近往访索阅是否即镇巴县所刻本,其本似无自序。又曾记君庸所藏木刻,自叙纸幅极小,亦系帖贾处购来,非君庸所伪作。事隔多年,弟之记忆力又弱,已不能具详矣。章草之绝垂二百年,足下独开风气之先,精心纂述,得靳仲云先生书知,复有所论著,岂胜跂慕。独恨疏懒已久,惧惹京尘,无缘把晤,良为怅惘。日内即返衢州,一行倚装,率复不尽所怀。秋阳尚厉,维以时保重,不宣。鲁生先生侍史,弟绍宋拜上。[37]

首先,余绍宋声称当时题跋之意并非本怀,只因受廖允端所言左右,才故作定论。后为卓定谋开解,言此“自青榭本”为卓氏从帖贾处购得,并非自制伪作,且无意窃取占有;其次,针对自序提出“自青榭本”之序为帖贾作伪,而“廖本”似无自序,故有劳王世镗再校“廖本”是否即镇巴县刻本;最后,余氏表达对王世镗仰慕之情,称王氏有“独开风气之先”。

这里余氏不仅对自身过往行径进行解释,还不忘为友人卓定谋声援辩护,称一切过失都是帖贾所为,非卓氏之本意。显然,余、卓二人作为京津地区文人群体中的一员,互相袒护无可厚非。但王世镗作者身份即坐实,而余氏仍未在信中向其表达任何歉意,只是一味将责任推脱给市井帖贾,实在令人唏嘘。也就在致信王世镗的同时,余绍宋又复信靳志曰:

曩在故都,久慕风采,只缘疏懒,未及识荆,至今耿耿,两奉手翰,敬承一一。君庸所印《草诀歌》,弟始终持怀疑态度,故将追寻王君踪迹一事叙在首跋。赖有此段记载,于右任院长始将鲁生罗致入都,其详情春间于院长曾属张有伦来告。今鲁生既来,而此一桩公案始行大白,快何如之。惟在当时,君庸似为帖贾所绐,未必有意窃取。尔时彼但求弟跋尾耳,其后付梓发卖则弟绝未与闻。盖弟与君庸踪迹至疏,付梓发卖诸事,盈亏与弟无与,自毋庸与弟商量也。足下谓弟与罗、林主其事,又云惟弟与罗、林之马首是瞻,闻之不胜惶悚,实不敢承。足下出面调停甚好,弟不愿更与闻其事矣。拙跋所论以未详原委,仅凭“卓本”推阐,自不免有疏误,承一一指出,今已涣然。至所谓三可信,乃是为人作跋不得不如是,明眼人望可知。今读大作,实获我心,不胜佩慰。惟望将弟主事一层删去,庶符其实。同时得王君书,兹忽忽作答,并烦转达,即承仲云先生清豫,不宣。弟绍宋顿首。[38]

余绍宋与靳志作为清末民初京津地区宋诗派成员[39],虽互有耳闻,但余氏仅久慕靳氏风采而未曾与其相识。余绍宋在重申对“自青榭本”始终持怀疑态度,且认为卓定谋似被帖贾所绐后,其随即与卓氏划清界限。据余氏自称,卓定谋虽与其同寓京城,但日常交往并非密切,除当时索题《草诀歌》外,之后关于拓本影印出版与盈利分成的事项,二人均未再做交流。至于文末回应此事是否单纯听任罗复堪、林宰平摆布,余氏不但给予坚决否定,还表现出当时受人所托背后的无奈与希望尽快从本案脱身的强烈意愿。

将该信与上文《致王鲁生书》进行比较,可见余绍宋对王、靳二人的态度差异。显然,王世镗当时“豹隐南山雾雨稠,卅年独伴管城侯”[40]的社会地位,已客观决定了众人对他的重视程度。余绍宋也正是考虑到靳志在文人群体中的影响力,才表现出较王氏更为诚恳谦和的作答态度。

是年,十月十二日,作为本案关键人物的卓定谋在收到靳志来信后,首次正面回应原作者王世镗:

鲁生先生道右:曩因编辑《章草》,适贾人以《草诀歌》拓本求售,见之惊叹,以为明人妙品未经著录,沉霾不彰,宜加扬扢,传示友朋,耸恿印行,以广其传。事阅九年,方得南中书来,道及此篇正先生所作。昔人马卿恨不同时之说,居然无独有偶,始则爽然以自失,继又跃然而自幸也。晚近俗书充斥,古法久已榛芜,先生遐秘独探,而又暗然不求,表襮高风绝诣,倾服何言。定谋未能行万里路,以就教于并时之贤哲,所闻俭陋,良以为愧。然当举世莫肯留意之日,独先取先生之作而揭橥之,以侪之明贤遗墨,闻声之思、神交之道亦可谓至矣。今日此重公案尚未全然布露,终当叙其始末告之士林以成佳话。俾海内益重先生之书名,而章草一道益得先进之指示而绝学复昌,谅亦先生所欣然,不独定谋为之祷祝者。谨奉尺书以将跂慕之忱,伏惟省察。卓定谋顿首。(廿二年十月十二日)[41]

此次卓定谋回应王世镗,主要是为了撇清自身责任和博取对方好感。在拓本来源与传播上,卓氏不仅将贾人认定为作伪者,还称拓本印行为众人怂恿而致。此外,为进一步博取王世镗的理解与好感,卓氏不仅以“抱马卿之怨,恨不同时”[42]来比喻《草诀歌》案,称其“自失而又自幸”,而且还赞扬王世镗书法“高风绝诣”,受限自身“所闻俭陋”,故有失判断,良以为愧。文末不忘为付梓发卖找寻借口,称之所以“独先取先生之作而揭橥之”,完全是出于王氏高才“然当举世”才自作主张。

透过此番言辞,足可见卓定谋并非十分尊重原作者王世镗。信中卓氏虽不断向王氏传达跂慕之情,但始终未将拓本出处之详情予以透露。包括之后出版发售一事,也仅是将此举称为造福众人,以扬王氏书名。然正是卓定谋如此言论,进一步激化了他与靳、王二人之间的矛盾。

包括《章草草诀歌》案参与者之一的林宰平,在收到靳氏信后也相应做出了答复,《林宰平致靳仲云书》曰:

先生近日既见“廖本”于仆跋,“卓本”语之非虚造,无实想可谅。悉此本风雅事,来函所举虽似纠纷,实则王君书法之高明,执事卫友之热烈。而《章草草诀歌》又平添此段掌故,亦不得谓非一胜事也。惟君庸兄印本实即所得原拓之旧样,此仆与越园兄所亲见者,事实足以证明,似不宜加臆度。拙跋亦未尝谓王君取明人旧拓钩摹覆刻也。[43]

卓定谋虽与余、罗、林三人皆为朋友,但与林宰平又多了一重闽侯同乡的地缘关系。作为同乡故友,信中林氏多为卓氏袒护,不仅认为卓氏所言非虚,而且为卓氏复印原拓旧样做证,包括断然将此次案件定性为王书高明与靳志护友,均显露出林氏对此事避重就轻的意图。信尾着重强调过往未曾承认王世镗亦覆刻明人旧拓,无非是将责任撇清,以证清白。

至于为何林、余、卓三人皆有回应,而罗复堪一直避而不答,这背后缘由靳志在《赠善章草王鲁生序》中亦有谈道:“卓氏只是傀儡,背影中有罗、林、余三君,而三人中罗氏独发踪指使。”[ 4 4 ]可见卓、林、余三人对此案的回应与态度,或多或少都受到幕后主使罗复堪的影响。有意思的是,罗氏虽未与靳王二人通信往来,但却是他们四人中唯一见过王世镗之人,《赠善章草王鲁生序》曰:

志复为鲁生介绍罗复堪。复堪相见,骇然诧为白昼见鬼,急驰书于林宰平、余越园,惊相告三百年前作者尚在人间。而鲁生殊坦然,辄举孙过庭假以缣缃数语以相解,且笑曰:“庄生称逃空谷似人者而喜。今诸君子与我同嗜好,非皆似我者乎。甚愿与共商榷,窃附于老马识途之列,诸君子其不我弃也”云云。[45]

罗复堪之所以“诧为白昼见鬼”,完全是因为其已主观认定此“自青榭本”必是明季人旧书。反观王世镗,无论是脸上坦然自若的神情,还是对话中谦逊随和的措辞,都与罗氏形成鲜明对比。然为应对余、罗等人,特别是卓定谋敷衍且轻浮的态度,靳志只得求助他人,以护友人权益。

三、《章草草诀歌》案的终结

民国癸酉(1933),十二月五日,王世镗于南京寓所病逝。[46]靳志为表缅怀之情,特于是年十二月二十日作《善章草王鲁生死葬牛首记》一文:

……因订正坊本右军《草诀歌》,有《增改草诀歌》之刻。又以石劣工拙,旋复弃之,另辑百衲本,剪取旧碑帖,兼收章、今,各为标注,别凡例……鲁生避居山水窟中,闭门冥搜,自成绝学,若非妙悟从天,有大过人者,谓能继往开来、独步当时若是乎?然文章憎命,盛名弗居,以至流俗得鲁生手翰,诧为古人所作,掩毁名字、剽窃宝藏而自诩为精鉴者。遂任意武断,甚且抗颜反噬,盗憎主人,岂不大可笑哉?[47]

可见即使在王世镗下世后,靳、王二人与卓定谋、林宰平、罗复堪、余绍宋的矛盾仍未化解。但值得注意的是,此时针对余、林、罗、卓四人的谴责已逐渐转向卓定谋一人。民国二十三年(1934)一月二十日、二十三日,靳志两度致函林开謩:

其一:

《草诀歌》版权事,余越园、林宰平及卓君庸本人均曾有函承认疏误,则是此案之是非曲直大定,尚有何置辩之余地乎?今将该三函稿钞请鉴察。关于《国闻周刊》所披露拙著《赠王鲁生诗序》,当时系应王氏之请求而作……然则此事症结全在王氏,君庸若不直接向王氏方面求根本上之解决,而顾欲节外生枝,向志寻衅,则是治丝愈棼,其结果将反催促王氏向卓氏提起诉讼,恐非卓氏之利也。执事年德俱懋,一言鼎重,倘肯向卓氏指示途径,解此纠纷,幸甚!(廿三年一月二十日)[48]

其二:

前日枉驾,极不敢当。君庸于本月十九委托律师谢道仁来函,称关于《草诀歌》案靳氏始则致函卓氏恐吓,继又向报纸散布流言,系以诈术,妨害他人名誉,确有触犯刑法第三百三十条之嫌疑,限三日内登报道歉并切实改正,否则提起自诉云云。查此案之是非曲直及其经过,业于二十日函陈计达,志与卓氏年谊世交,君庸岂竟不知亦曾屡侍孝复年伯几杖……此案本属事不干,我只以王鲁生为三十年总角交于将就木之年。以“千秋万岁名,寂寞身后事”谆属为之昭雪。一时为热血所激动,乃不惜犯众怒为作文章数篇,此诚好事者之所为,然亦朋友忠义之气所感发也。然果使双方能谅解,有相当办法得下台时自当下台,又何尝不与对方留余地乎?闻王世兄霞五丧葬既毕,即著手起诉。用敢覼缕,详陈经过及将来发展之可能。倘借鼎言排难解纷,予日望之矣。附诗文稿,亦系有关文件。祈赐览。(二十三年一月二十三日)[49]

两封书信所含信息量较大,需逐条梳理分析。先看信札一:首先,原本靳志根据余、林等人回信判断三人已承认过往对《章草草诀歌》存在认识偏差,但事实却是卓定谋态度突然强硬,对王世镗所聘律师宋庚荫之警告书置之不理;其次,《生序》(即《赠善章草王鲁生序》)亦是靳氏受王世镗生前所托而作,本于去年秋天就已送至报馆,但鉴于当时意在和解,故未刊登披露。如今王氏下世,加之卓氏态度硬化,才决定经由王霞五将《生序》原件登出;再次,靳志认为,若卓氏有意妥善解决此事,必须直接与王氏方面商谈,尽可能了解王氏所求;最后,靳志为避免与卓氏对簿公堂,只得请求前辈林开謩[50]从中调和,以解纠纷。林开謩不仅年长卓氏二十余岁,还是福州乡邻,且又长期寓居北京,故靳志选其作为中间人再合适不过。

再读信札二:其一,卓定谋于同年一月十九日已委托律师谢道仁复函靳志,称靳氏对其进行恐吓,并散布谣言,损害其名誉声望,有触犯刑法之嫌,限靳氏三日内登报道歉并进行改正,否则提起诉讼;其二,卓定谋并不知晓林开謩与卓家亦为世交,且林氏曾屡侍卓定谋之父卓孝复;其三,靳氏虽与本案无干,但为了帮友人王世镗沉冤昭雪,仅凭一腔热血,不惜与众人对峙,只为还王氏公道;其四,鉴于此等情形,王霞五已决定开始对卓定谋提起诉讼,虽已多方交涉,但靳、王二人与卓定谋之间的矛盾还是不曾化解,卓氏态度上的突变,逼迫靳志只得走上法律维权的道路。显然,靳志始终希望以传统文人的方式来化解这一问题,但学法出身的卓定谋却想通过其最为擅长的法律诉讼来将此事处理。表面上这只是两人处理方式的不同,其深层次上是中国传统文化与西方现代文化之间在行为观念上的典型分别。

民国二十三年(1934)一月二十四日,卓定谋委派律师谢道仁在当日《大公报》上刊发《启事》一则[51]。文中主要宣告之事有三:其一,解释《章草草诀歌》为帖贾求售,非卓定谋亲自作伪;其二,否定卓氏自刊发《章草草诀歌》后盈利两万余元;其三,状告祥符靳志,称其发表文章之举是直截了当的恐吓与威胁,已严重影响到卓定谋本人的社会声誉。

很明显,此时《章草草诀歌》案的重心已从探讨《草诀歌》拓本来源转向靳志与卓定谋之间的名誉之争。而为回应卓氏此番发难,靳志也委托宋庚荫律师作《启事》一则。[52]意在将近来卓氏一切颠倒黑白与混淆视听的行为通通举出,并提出卓氏有触犯刑法之嫌,已时刻准备提出反诉。

随着靳、卓二人两则《启事》登报,之后再难见有关《章草草诀歌》案的信息与文章。包括主要涉事人余绍宋、林宰平、罗复堪、卓定谋也几乎不再谈及此事。之后仅有龙铁崖《书家王鲁生先生传》[53]、金天翮《善章草王鲁生墓表》[54]等少量文章提及此案。作为王世镗晚年伯乐的于右任,曾在《题王鲁生先生<新增章草草诀歌>后》写道:“多君大度迈群伦,得毁翻欣赏鉴真。一段离奇章草案,都因爱古薄今人(公常谓跋《章草草诀歌》者反证之,皆为我之真知己)。”[55]虽说文中于氏并未直接谴责余、卓等人,但依旧还是十分坚定地站在王世镗的立场上。略有遗憾的是,即使人证、物证都已坐实王世镗为《章草草诀歌》原作者的身份,但1987年天津古籍书店还是将其出版的《章草草诀歌》定为明季人所书。[56]

结语

回顾民国时期《章草草诀歌》案整个过程,从民国乙丑(1925)卓定谋首次题跋,至民国甲戌(1934)靳、卓二人互相起诉,虽历时九年之久,但实际上双方纠纷主要发生在最后两年,前面有近五年无人发问。也正因此,该案件中有诸多细节已难以求证。但值得庆幸的是,靳志作为王世镗三十年朋友,不仅努力将案件本貌还原呈现,还尽其所能为王氏沉冤昭雪,包括在王氏去世后,靳氏协助王霞五向卓定谋提出反诉,尽显忠义之侠气。另观作为案件涉事者的余绍宋、罗复堪、林宰平三人,在面对靳、王二人质疑之时,均表现出八面玲珑的处事之态,即在不得罪靳志与王世镗的情况下,一边袒护卓氏之行,一边将案件责任与自己划清。显然余、林、罗三人都不想与该案有过多关联,只愿护己一身清白。至于案件关键人物卓定谋,他在此次事件中表现出的左右摇摆与以德报怨,都透露出其“此地无银三百两”的心态。如真同卓氏所言《章草草诀歌》只是从帖贾处购得,那为何又在最后时刻一反之前理屈之态。显然,王世镗的突然离世,成为《章草草诀案》的分水岭,双方讨论的对象也从开始时的拓本本身转向靳、王二人与卓定谋,这种无意识的转变离不开民国时期变幻莫测的社会舆论环境。

书写于信札上的文字在刊登出版的帮助下,还原了《章草草诀歌》案的过程。作为《章草草诀歌》原作者的王世镗,与时人题跋书信中的人物形成了事迹的叠合、错互乃至变形。真实的事件与他人之言未必尽合,王世镗的蒙冤令人感慨,同时代表传统文人形象的卓定谋、余绍宋、罗复堪等人,他们的所作所为也无不让众人感到唏嘘与无奈。若不是友人靳志倾力相助,《章草草诀歌》的真实主人身份可能会被彻底抹去。从众多信札题跋交织的缝隙中,略窥王世镗与《章草草诀歌》的际遇,或许正是这些文字得以久远存在的意义。

注释:

[1]元国霞.民国中期京津地区章草书研究[M].郑州:河南美术出版社,2019:4.

[2]卓定谋.用笔九法是用科学方法写汉字[M].国立北平研究院,1931.

[3]卓君庸.考古:章草与中国字体之改革(附图表)[J].美术丛刊,1932(2).

[4]元国霞.民国中期京津地区章草书研究[M].郑州:河南美术出版社,2019:144.

[5]余子安.余绍宋书画论丛[M].北京:北京图书馆出版社,2003:230.

[6]卓定谋.对照记帐银行事务解说[M].北京:大慈商店,1929:553.

[7]卓定谋.对照记帐银行事务解说[M].北京:大慈商店,1929:553.

[8]卓定谋.对照记帐银行事务解说[M].北京:大慈商店,1929:553.

[9]卓定谋.对照记帐银行事务解说[M].北京:大慈商店,1929:553.

[10]王世镗.章草草诀歌[M].天津:天津古籍出版社,1996:28.

[11]王世镗.章草草诀歌[M].天津:天津古籍出版社,1996:29—30.

[12]余子安.余绍宋书画论丛[M].北京:北京图书馆出版社,2003:320.

[13]王世镗.章草草诀歌[M].天津:天津古籍出版社,1996:31—39.

[14]叶兴松,主编.中共闽侯县委宣传部,闽侯县书画研究会,编.近现代闽侯书画集[M].福州:福建美术出版社,2006:56.

[15]王世镗.章草草诀歌[M].天津:天津古籍出版社,1996:40—42.

[16]廖维勋(生卒年代不详),字允端,常德武陵人,民国著名监狱学专家。1904年考入日本东京法政大学法政速成科,与同乡宋教仁交好。1928年11月21日调任司法行政部监狱司第三科办事,1929年6月4日升任南京司法行政部科长,1931年6月26日代理司法行政部秘书。

[17]王世镗(1868—1933),字鲁生,号积铁。天津章武人。善书法,终生致力于章草书研究与实践。有石刻手书本《增改章草草诀歌》《王世镗先生遗墨》《王世镗先生翰墨》传世。

[18]王鸿甫,字基磐,一作洪甫,湖北黄冈人。甘鹏云《崇雅堂书录序》称其藏书“及身而售之”,与伦明素有往来。

[19]王世镗.章草草诀歌[M].天津:天津古籍出版社,1996:49—52.

[20]王富晋.北京富晋书社旧书碑帖书画目录[M].北京:富晋书社,1927:271.

[21]金天翮.善章草王鲁生墓表[J].国学论衡,1934(3):19—20.

[22]王富晋.北京富晋书社旧书碑帖书画目录[M].北京:富晋书社,1927:271.

[23]王富晋.北京富晋书社旧书碑帖书画目录[M].北京:富晋书社,1927:268—271.

[24]卓定谋.自青榭藏本章草草诀歌[N].晨报,1927—6—17(7).

[25]张之因,1904年出生,陕西西安人,1925年由冯玉祥选送苏联陆军炮兵专科学校学习,1928年从苏联留学回国,历任十七路军第38军第17师99团团长、十七路军上校参谋处长、副师长,军政部上校专员,杨虎城部三十八军参谋处长。

[26]中国人民政治协商会议陕西省镇巴县文史资料研究委员会.镇巴文史资料第4辑.1992:28.

[27]周伯敏(1893—1965),陕西泾阳人。于右任外甥,毕业于复旦大学,曾任于右任的秘书,书法得于氏嫡传,宗北碑,工楷、行、草书。后任陕西省一中训育主任、国民党南京市党部常委、陕西省党部主任委员。

[28]镇巴县地方志编纂委员会.镇巴县志[M].西安:陕西人民出版社,1996:665.

[29]涛斋,冯岁平,主编.中国历代经典碑帖近现代部分王世镗卷[M].北京:人民美术出版社,2016:273.

[30]中国人民政治协商会议陕西省镇巴县文史资料研究委员会.镇巴文史资料第4辑.1992:28.

[31]钟明善.于右任书法艺术研究[M].西安:陕西人民出版社,2016:23.

[32]余子安.余绍宋书画论丛[M].北京:北京图书馆出版社,2003:270.

[33]靳志(1877—1968),字仲云,河南开封人。清光绪年间进士。曾留学英国、法国。归国后历任总统府秘书、国民政府秘书。中华人民共和国成立后任河南省文史馆馆员,省人大代表、政协委员。书法宗晋,擅章草,笔法静穆,字体淳厚,风格典雅古秀。著有《居易斋诗存》《居易斋诗余》《居易斋文存》。1890年前后与王世镗相识于开封。

[34]靳志.赠王鲁生六十首[J].文社月刊,1933(3):61—66.

[35]靳志.为校订《王鲁生草诀歌》墨拓四致罗复堪、余越园、林宰平、卓君庸书[J].国学论衡,1934(3):39—41.

[36]靳志.赠善章草王鲁生序[J].文学月刊,1933(3):31—34.

[37]靳志.章草草诀歌案有关系文件(续)[J].国学论衡,1934(3):41.

[38]靳志.章草草诀歌案有关系文件(续)[J].国学论衡,1934(3):42.

[39]杨萌芽.古典诗歌的最后守望:清末民初宋诗派文人群体研究[M].武汉:武汉出版社,2011.

[40]靳志.哭王九鲁生八律[J].国闻周报,1934(7):4.

[41]靳志.章草草诀歌案有关系文件(续)[J].国学论衡,1934(3):42—43.

[42]周游.开辟衍绎通俗志传[M].周到,校点.成都:巴蜀书社,1999:262.

[43]靳志.章草草诀歌案有关系文字(续)[J].儒效月刊,1935(3):15.

[44]靳志.赠善章草王鲁生序[J].文学月刊,1933(3):32.

[45]靳志.赠善章草王鲁生序[J].文学月刊,1933(3):33.

[46]王陆一.章草大书家王世镗逝世[N].中央日报,1933—12—5(7).

[47]靳志.善章草王鲁生死葬牛首记[J].青鹤,1934(2):2—3.

[48]靳志.章草草诀歌案有关系文字(续)[J].儒效月刊,1935(3):15—16.

[49]靳志.章草草诀歌案有关系文字(续)[J].儒效月刊,1935(3):16—17.

[50]林开謩(1863—1937),字益苏,号贻书,又号放庵,福建长乐人。光绪乙未(1895)进士,以二甲前茅钦点翰林院庶吉士,1898年授翰林院编修,历河南学政、徐州兵备道等职,后为“旧京九老”之一。擅诗词、书法、围棋。

[51]谢道仁.律师谢道仁启事[N].大公报,1934—1—24(2).

[52]靳志.章草草诀歌案有关系文字(续)[J].儒效月刊,1935(3):17.

[53]龙铁崖.书家王鲁生先生传[J].中国美术会季刊,1936(1): 23—29.

[54]金天翮.善章草王鲁生墓表[J].国学论衡,1934(3):19—20.

[55]于右任.题王鲁生先生新增《章草草诀歌》后[J].法治周报,1934(17):43.

[56]天津市古籍书店,编.章草草诀歌[M].天津:天津市古籍书店,1987.

作者:广州市第六十五中学教师

本文编辑:孙强