晚清碑帖风尚的“显”与“隐”

【内容摘要】清代书学的关注焦点一直集中在碑学和帖学之间。晚清以来的部分书家,以康有为充溢着变法思想的《广艺舟双楫》为显论,对碑盛帖败的革新变化予以了强烈的鼓吹,利用《新学伪经考》和《孔子改制考》,对与“古学”相类的帖学进行批判,并通过“同化”王羲之、贬斥唐碑来宣扬碑学主张。在碑学理论大行其道的同时,帖学并没有消亡,从晚清士人对《阁帖》和《兰亭序》的多处跋记中可以看到,尊崇帖学的传统审美观一直以一条隐线贯穿始终。以两条“显”“隐”脉络为线索,可探究晚清碑帖的审美祈尚。

【关键词】晚清;碑学;帖学;审美;康有为

一、变法的时代向度——康有为碑论的显焕

康有为的尊碑书学观集中体现在1891年面世的《广艺舟双楫》当中,而能体现其变法革新思想的《新学伪经考》则写成于两年之后,由于写作时间相近,二者间的密切联系值得关注。在变法维新思想的驱使下,康有为在《新学伪经考》中将与他所提倡的今文经学相抵牾的——两千年的古文经学全部视为伪典籍,并认为刘歆伪造古文经学,且断言钟鼎彝器均为刘歆私铸以欺后世:

吾为《伪经考》凡十四篇,叙其目而系之辞曰:始作伪,乱圣制者,自刘歆;布行伪经,篡孔统者,成于郑玄。[1]

王莽以伪行篡汉国,刘歆以伪经篡孔学,二者同伪,二者同篡。[2]

无独有偶,康氏在《广艺舟双楫》中曰:“古文为刘歆伪造,杂采钟鼎为之。”[ 3 ]“钟鼎为伪文,然刘歆所采甚古。考古则当辨之,学书不妨采之。”[ 4 ]从书法的角度来看,康氏认为刘歆伪造的钟鼎彝器可以作为取法的参照对象,但通过伪撰古文进而变乱籀、篆、隶乃至八分,是刘歆混淆造乱:

许慎又谓程邈所作,盖皆刘歆伪撰古文,欲黜今学,故以徒隶之书比之,以重辱之。其实古无籀、篆、隶之名,但谓之文耳,创名而抑扬之,实自歆始。[5]

八分之说,议论纷纭……原诸说之极纷,而古今莫能定者,盖刘歆伪作篆、隶之名以乱之也。[6]

康氏主张以秦分、汉分等破解八分之乱,“刘歆造伪”说时至今日已然经不起反驳,但强加“伪造”之罪名于刘歆并加以批判,其目的自不待说。康有为以古学和今学比况帖学和碑学:“吾今判之,书有古学,有今学。古学者晋帖、唐碑也,所得以帖为多,凡刘石庵、姚姬传等皆是也;今学者,北碑、汉篆也,所得以碑为主,凡邓石如、张廉卿等是也。”[ 7 ]崇今否古,尊碑抑帖,使本是书法学术著作的《广艺舟双楫》充斥着变法思想:

如今论治然,有守旧、开新二党,然时尚开新,其党繁盛,守旧党率为所灭。盖天下世变既成,人心趋变,以变为主,则变者必胜,不变者必败,而书亦其一端也。……近世邓石如、包慎伯、赵?叔变六朝体,亦开新党也。[8]

传统帖学被比作了古文经学、守旧党,成为康有为在书坛批判变革的对象,而与之相反对的与新党、今文经学相类的碑学成为一呼百应的热潮,这种顺应民众革新心理的顺时求变的主张,在当时有着较为广泛的接受和支持群体,所以碑学运动在晚清发展为一股洪流在书界同样得到了多数人的认可。其次,康有为对长期占据书法经典地位的书圣王羲之的重新诠释,也使走到末流而无力回天的帖学书家们看到了新的希望,使得有着求变思潮和群体骚动的文人艺术家们在尊古的旗帜下有了不同时流的创作祈尚。

在康有为的《孔子改制考》中可以看到相类的现象,变革经学,需抓住圣人孔子这一经典形象为自己站台,革新书学,就要对拥有绝对地位的书圣王羲之进行新解。蒋廷黻语:“《孔子改制考》的作用无非是抓住孔子做他思想的傀儡,以便镇压反对变法的士大夫。”[9]康氏将孔子描绘成维新运动的首倡者,打着孔子的名义托古改制。以相同办法放置于书法史,康氏抑帖,但并没有将王羲之彻底打倒,他深知王羲之在文人书家心中的地位不可撼动,于是便将其“同化”到自己的学说体系中来,述说成是取法汉魏的典范:

右军自言见李斯、曹喜、梁鹄、蔡邕《石经》、张昶《华岳碑》,遍习之,是其师资甚博。岂师一卫夫人、法一《宣示表》,遂能范围千古哉![10]

自唐以后,尊“二王”至矣,然“二王”之不可及,非徒其笔法之雄奇也,盖所取资,皆汉、魏间瑰奇、伟丽之书,故体质古朴、意态奇变。[11]

康有为着重强调王羲之师承关系中的汉代书家,表示仅学卫铄和锺繇并不能成就其书圣地位。唐代之后悉遵“二王”,但很难企及,原因便是“二王”所师法的汉魏奇碑所具有的质朴伟态不可捉摸。时人学王羲之,却不学王羲之所师法的汉魏碑刻,岂能步趋书圣?如此便将普遍认为的帖学家塑造成了钟情碑刻的人物,从根本上将帖的发展并入了碑的源流。继而康有为推出了两个活学王羲之的例子——颜真卿和杨凝式,《广艺舟双楫》中曰:“二千年来,善学右军者,惟清臣、景度耳。以其知师右军之所师故也。”[12]两人恰是学了碑刻,才有如此成就。又:“晋、魏人笔意之高,盖在本师之伟杰。逸少曰:‘夫书先须引八分、章草入隶字中,发人意气,若直取俗字,则不能生发’……杨少师变右军之面目,而神理自得,盖以分作草,故能奇宕也。”[13]康有为并不是推崇师法篆分,而是要将活动在“二王”帖学以内的书家放置于碑学系统之中,进而明确六朝书法是学习的最低限度。从王羲之到颜真卿、杨凝式,再到书法被认为胎息于《瘗鹤铭》的黄庭坚,看似与碑学相迥异的书家脉络,恰被康有为标榜成师法碑版的对象,为其尊碑一说“托古改制”。

“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也”[14]是康氏否定帖学的一大论调,对既有经典进行颠覆后重构,从而达到推崇碑学的目的。他所针对的帖,主要是由唐到明几朝的“二王”法书刻帖或翻刻本,刻帖辗转翻摹失真,流于软媚:

“二王”真迹,流传惟帖;宋、明仿效,宜其大盛。方今帖刻日坏,《绛》《汝》佳拓,既不可得。且所传之帖,又率唐、宋人钩临,展转失真,盖不可据云来为高、曾面目矣。[15]

在康氏看来这些翻刻本虽然是以“二王”为名所做的底本,但早已面目全非,根本无法体现“二王”风貌的本来精神,所以只能尊碑,同时又认为唐碑磨损严重,故而只能取法南北朝。他进一步将书法分为“古学”和“今学”,把晋帖和唐碑都归为古学,北碑纳为今学,显见古学即帖学,今学即碑学。继而卑唐:“良以世所盛行欧、虞、颜、柳诸家碑,磨翻已坏,名虽尊唐,实则尊翻变之枣木耳。”[16]康氏在《广艺舟双楫》中专论《卑唐》一节,首先他认为学习唐人无法成为名家,即便是用功再勤,也不能臻于妙境,因为唐碑卑下浅薄。其次,唐人论书只讲结构,离古意已远:“专讲结构,几若算子,截鹤续凫,整齐过甚……唐人解讲结构,自贤于宋、明,然以古为师,以魏、晋绳之,则卑薄已甚。若从唐人入手,则终身浅薄,无复窥见古人之日。”[17]他举翁方纲为学唐楷失败的例子,终身学习欧阳询、虞世南,以至“偏隘浅弱”。

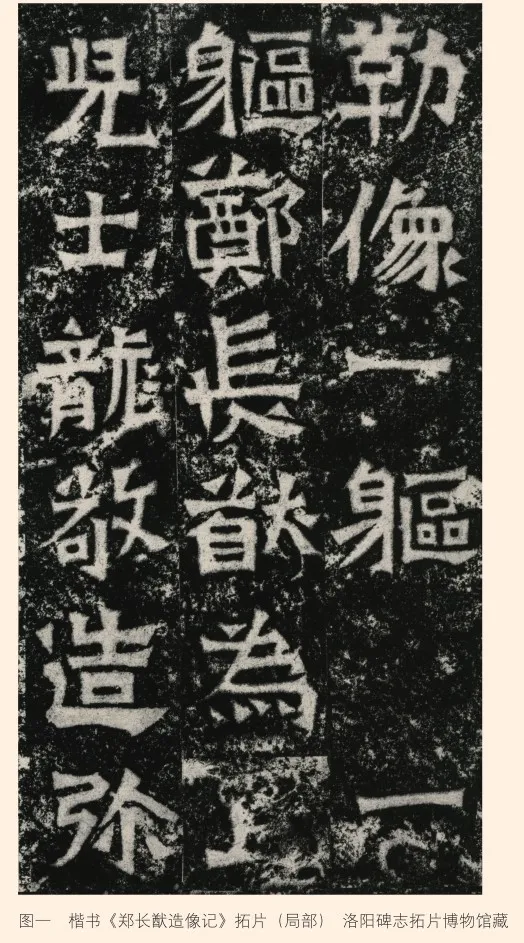

抑帖卑唐,康有为顺势提出推崇南北朝碑刻的核心要义:南北朝的碑刻众体兼备,唐代的名家都是从此学来。六朝书风既有汉隶古意,质朴淳厚,又有唐楷法度,亦如孙过庭《书谱》中语:“熔铸虫篆,陶均草隶。”[18]如此之中康氏又偏爱魏碑:“北碑当魏世,隶、楷错变,无体不有。”[19]“北碑莫盛于魏,莫备于魏。”[20]以至于如他所鼓吹的《郑长猷造像记》(图一)这类写刻均不佳的碑刻,都被冠以了“魏碑十美”的赞誉,这种形式化的倾向无疑将碑学运动的发展推向了极端:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态……”[21]“穷乡儿女造像”即没有经过严格书法法度所规范过的书迹,也就是普通人的简单书写,或由一般刻工粗率刻成,这类字迹在康氏论调出现以前,根本不会成为书家取法的对象,而康有为将所有魏碑均拔到了经典的高度,就形成了历史上一切文字遗迹均可作为书法作品来欣赏的一个逻辑悖论,千年来以“二王”法书为审美准则的观念遭到了根本上的冲击,审美风尚由精美华贵转向了粗服乱头。不得不说的是,康氏将政治上的变法思想比附在书法上,其主观意愿相当明显,自清代中期以来经阮元、包世臣的铺垫,再到文人士大夫对帖学走到欲变而不知变的群体骚动,与康氏这种带有强烈主观色彩的论调最终在晚清汇成了碑学洪流,“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣”[22]。这种对法书帖学的变异与反叛已成了时代显学,并拥有了一大批跟风的拥趸。

二、经典的永恒概念——《阁帖》《兰亭序》跋记中的帖学隐线

在碑学大兴的历史际遇下,帖学是否就真如康有为所说为书家所抛弃,而淹没在金石碑版的光影之下呢?康氏如此大力抑帖,恰恰证明了晚清帖学如“后党”一样“顽固”地存在。如果说晚清碑学因叠浪般的鼓动而大行其道,帖学则是以一条隐线在向前发展,如不详加考察,就会被碑学中心论所蒙蔽而忽略了帖学的存在。

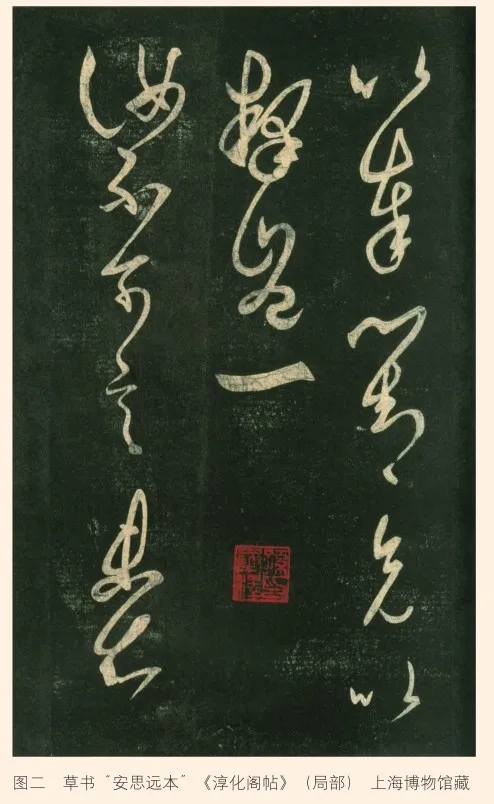

以清中晚期书家对《淳化阁帖》(图二)和《兰亭序》的记录题跋为例,足可见既有帖学经典一直是文人书家所关注的热点。梁是乾嘉之际具有代表性的帖学家,他在《承晋斋积闻录》中记载了关于购买《阁帖》的价格,初刻本价值百金,相当于清代一位四品官员一年的俸禄,这让一生最高官职只到七品的他大为感叹,足可见《阁帖》在当时受重视的程度。其中亦能体现他对王羲之的倾心钻研:

《淳化阁》右军字,惟《十七帖》较分外出色。

《淳化阁》王右军字,其形匾短而古厚圆劲,多带章草,是其真迹。

《淳化》《大观》帖中所载王右军真迹,其体横而促,多匾;伪作,其体顺而直,多长。

《淳化阁》右军之伪迹,多智永、智果及唐人所作,亦有杂献之书者。《淳化阁》王右军字,一味圆而飘纵者,乃伪作也。[23]

通过对《阁帖》中真迹和伪作的讨论,可以看出他对王羲之研究的深刻程度。和梁同样对“二王”作认真观照的还有翁同龢,他在《跋淳化阁帖第九卷》中赞同了王世贞认为米芾、赵孟将王献之作为取法渊源的观点,并对“二王”优劣做出判断:“良常又云:右军书虽凤翥龙翔,实则左规右矩,所以无妙不臻;大令则离而二之,规矩者过于专谨,翔舞者过于纵逸,所以右军风流,渐以澌薄。”[24]“二王”孰高并非我们关注的要点,在漫长的书法史当中,两者的地位此消彼长是很正常的事,关键在于从实际情况来看,当时士人对帖学的关注度并没有因碑学的兴起而低落。邓石如的朋友李兆洛对《阁帖》的偏爱程度远甚梁、翁:“《阁帖》‘贾秋壑本’,予家所藏,后有元至正廿五年缙云周厚跋,盖摹刻新本之人也……临池家得之,亦足以慰饥渴矣。”[25]即便是得到元代的翻刻本,也可以满足对《阁帖》的无限向往。和他同时期的英和在《题淳化所刻柳谏议诸帖》中认为纵使只学得几行《阁帖》名迹,便可以成为显耀当世的名家。就连阮元的学生张鉴都将《阁帖》的残本作为长时间临摹的对象,并引“兰亭揭本得遗法,字体变化人莫窥。梭飞壁间势屈矫,剑出狱底光陆离”[26]一诗说明其对帖学的重视态度。公认的碑学家包世臣,其手札行草亦从《阁帖》而来:“余自得版本《阁帖》,笃嗜大令草……。”[27]他的朋友吴德旋也有同样的感受。吴德旋学苏轼和董其昌,但苦于不得法,三十年来无所进境,直到学《阁帖》王献之,才能驰骋自运。此外郭尚先、吴荣光、何绍基、杨守敬、章太炎等均对《阁帖》有不同程度的收藏、鉴赏、品评和临习,篇幅所限,兹不一一赘述。

可以肯定的是,中晚清以来书家对《阁帖》的研究并没有像康有为认为的那样快速消失,即便是对《阁帖》的品评已经大量掺入了碑学观念,但对于如《阁帖》这般已经完全经典化的理念,想要完全颠覆它在人们心中的地位几乎是不可能的。

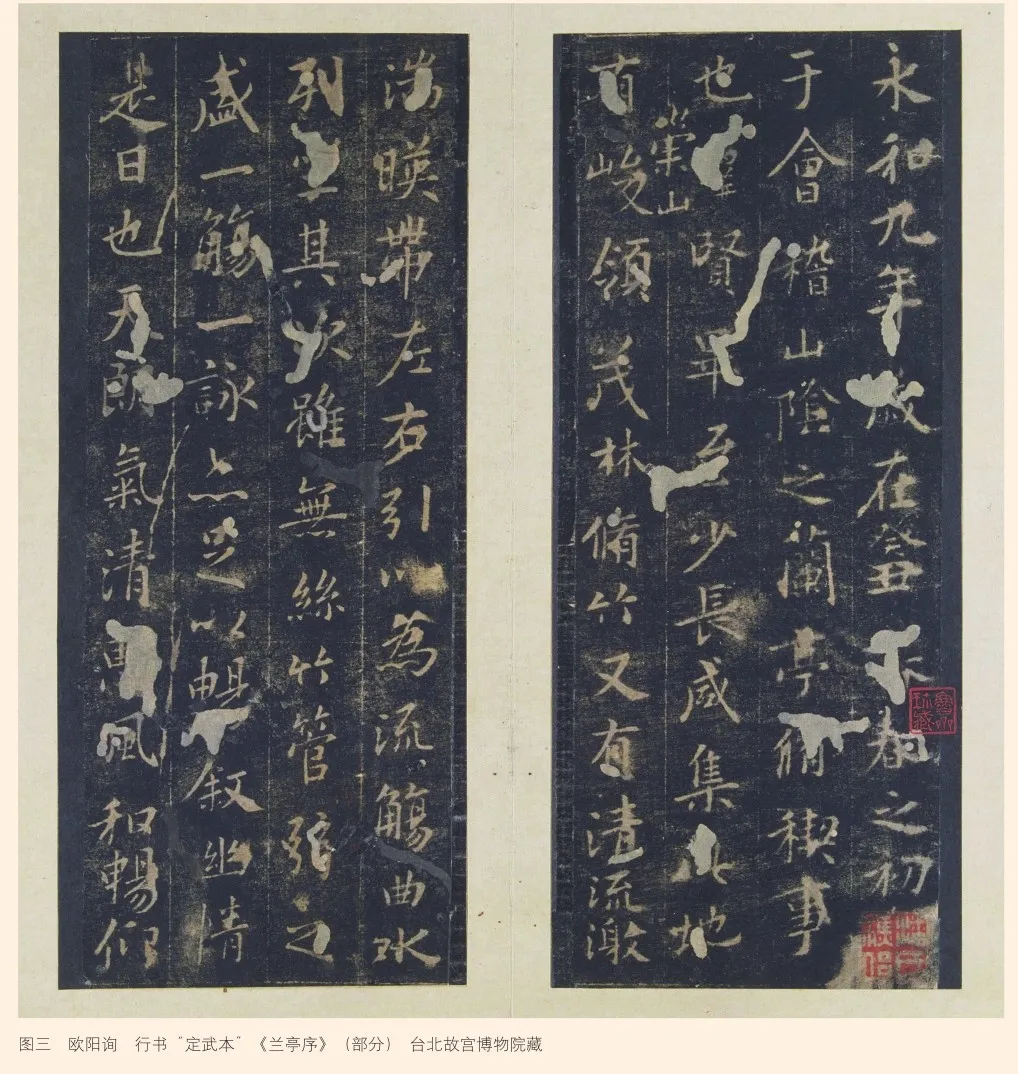

《兰亭序》之于帖学的地位,犹同《论语》之于经籍,考察晚清士人对《兰亭序》的态度,亦可明晰帖学这条隐线的发展脉络。翁方纲对《兰亭序》(图三)的讨论在晚清鲜有人可比,他曾借得“落水本”《定武兰亭》十日,每日临摹,并以“落水本”《兰亭》作为标准来判断其他《兰亭》的优劣,从大量的《兰亭》题跋中可见其对传统经典的膜拜与向往。无独有偶,王宗炎甚至将《兰亭序》奉为“神物”,在其《旧藏兰亭石刻书后》中曰:

右军书《禊帖》时,天全神遇,非复笔墨形似所可仿佛,故能传之千古,永以为宝。后世展转临摹,存什一于千百,尚能超凡入圣,信乎《禊帖》之为神物也。[28]

他认为学习《兰亭》就如同在读《论语》,见识浅薄的人收获弗多,道行深的人领悟就高,各种刻本虽有方圆肥瘦不同,但均有妙处,所以《兰亭序》为群帖之祖。王宗炎也会注意到翻刻本的失真情况,但他仍然断定即便只学到《兰亭序》面貌的千分之一,亦仍有可观处。

阮元从碑派的立场在《揅经室集》中对《兰亭序》表现出了较为复杂的态度,他认为欧阳询和褚遂良的摹本与原本不同,不能直接展现王羲之原貌,如果仅通过《定武兰亭》就断定《兰亭序》就是如此,是没有根据的。人们震慑于王羲之的威名,在狭隘的范围内理解《兰亭序》,而从来不考察其源流始末,哪里能知晓晋唐的嬗变。故而阮元以为:

《兰亭帖》之所以佳者,“欧本”则与《化度寺碑》笔法相近,“褚本”则与《褚书圣教序》笔法相近,皆以大业北法为骨,江左南法为皮,刚柔得宜,健妍合度,故为致佳。若原本全是右军之法,则不知更何境象矣。[29]

“欧本”与“褚本”之所以能“致佳”,是因为“以北法为骨”,这就从碑学的视角下审视了《兰亭序》,与翁方纲、王宗炎全不相似,无论是从纯粹帖学立场出发也好,抑或是阮元的碑眼看帖也好,都体现了《兰亭》这一经典圣物在士人心中不可跨越的高峰。与阮元同时期的英和记录了关于《兰亭》刻本的售价,《定武兰亭》刻本附董其昌题跋、《兰亭》宋刻本附赵孟题跋均为八百金。比之《阁帖》,八倍于四品官的年俸,以这样的价格来看,《兰亭序》在当时拥有相当昂贵的市场价值。帖学家吴荣光在道光年间以五分之一的价格购得“荣芑本”《定武兰亭》,欣喜之余,精致摹写两本,一本刻于湖南城南书院丽泽堂,一本家藏,就连康有为都称赞他为广东帖学之冠。

光绪之后,《兰亭序》的收藏风尚也并没有因康有为等人的碑学鼓吹而削弱。董恂曾记载了陈抱潜世家三代收藏《兰亭》十二种,并专门修筑句山精舍藏之。遵义唐氏藏《兰亭》更是多达五十种,并皆被朱墨跋文题满,此外更有以“二百兰亭斋”出名的吴云,如此大规模的收藏,亦可反映出世人对帖学的崇尚。即便是向来被看作碑学家的李瑞清,也表现出了对《兰亭序》的重视:

《兰亭》为书道一大关捩。茧纸既入昭陵,《定武》欧模耳,只能以之求《化度》。右军真面不可复见,仍当于唐贤中求之。唐人模《兰亭》者,以欧褚最称于世。余曾见虞模于徐叔鸿丈斋中。薛模,素未之见。薛本自褚出,而此本独凝静,绝无褚法,于此或反可以想象右军。“玉枕本”实从“定武已损本”出。“颖上本”世传为禇书,与“神龙本”殊,然有烟霏雾结之妙,可宝也。[30]

他同样视《兰亭序》为习书者越不过去的“一大关捩”,并认为通过唐代摹本可以想见王羲之书法的真实面貌,一句“可宝也”足见其态度。且李瑞清也临写《兰亭序》,只不过不是严格意义上的还原原貌,而是掺以篆隶笔意,亦如郑孝胥、沈曾植均以不同的审美、技法来临摹和观照《兰亭》,但这仅仅是理解层面的不同,其本质观念仍将《兰亭》视为不可绕过的“关捩”。

综上,中晚清书家多表现出了对《兰亭序》的肯定与珍视,甚至奉为“神物”,这种对经典的细致记录体现了中晚清士人对书法既有法则的尊崇,对晋唐古法膜拜如斯的他们,根本无法料想到碑学的极端化发展,竟让“穷乡儿女”般的拙劣书迹和帖学法书“神物”等量齐观。

三、审美的历史转向——从新理异态到无法无束

书法一词在日本称“书道”,韩国为“书艺”,中国一直沿用一“法”字,不同的称谓代表了对这门艺术的不同态度。在晚清碑学发展到将“穷乡儿女造像”纳为取法对象之前,无论是秦篆汉分,还是魏晋书法艺术走向自觉后,以“二王”系统为极则的精美典雅帖学,无不遵从法度的约束,这既是书法的传统,也是文化的正脉。丛文俊在《中国书法史·先秦、秦代卷》中说:“典范在形式上,是规范与优美的结合,是能够作为典型推而广之的楷模……在尊崇王书为大统正宗之后,封建社会的价值标准,即已注入书法传统之中。换言之,只要承认王书千载独尊的地位与帖学存在,就得正视传统中尽善尽美标准的主导作用。”[31]“二王”所规模的信札、尺牍、手卷,一直被皇家内廷所收藏,加之唐代李世民不遗余力地推崇,成为书界所公认的“法书”范式,其中所包含的审美准则历来为后世书家所恪守。这种传统一直到明末清初才开始有了松动的迹象。

晚明经济发展出现了资本主义萌芽,社会思潮和文化风气同样发生激变,学术界尚奇求变的氛围随着晚明的覆亡达到了高潮,开明且激进的遗民学者黄宗羲、顾炎武和王夫之大谈趋时适变的发展思想:“守其故物而不能日新,虽其未消,亦槁而死。”[32]反映到书法上,就是对帖学传统的重新思考。在个性解放、反对束缚的观念驱使下,以王铎、倪元璐、黄道周、张瑞图、徐渭、傅山等一批具有创造性的书家为代表,开始对既有传统进行挑战和批判。

王铎书名因人品所累,在清初为贰臣,降清后仅八年便辞世,所以更多的人把他看作是晚明浪漫主义书风的代表。王铎书法以《圣教序》《淳化阁帖》为基,后又从米芾悟得欹侧洒脱。沙孟海在《近三百年的书学》中这样评价王铎:“一生吃着‘二王’法帖,天分又高,功力又深,结果居然能够得其正传,矫正赵孟、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的‘中兴之主’了。”[ 3 3 ]对王铎公认的第一点首先是其师古,他自己也曾多次表达书不师古,便落野俗一路的观念,把“二王”作为宗法的最高标准。难能可贵的是他能认识到不离古却不泥古,并没有因为强调师古而变成书奴,反倒是能够承古开新,以一种强悍潇洒、狂放不羁的新书风迥异于典雅华美的帖学传统。王铎仕清之后的书法经常被学界用“倒退”来评价,认为王铎晚年那种自由放纵、开张恣肆的淋漓之态渐被持重和平稳所取代,他在书法史上的凸显是以对传统的反叛为标志,入清之后的他似乎丧失了磅礴的气势与力量。不可否认的是,王铎这种书风在士人圈中的影响是一般书家所无法企及的,从其个人丛帖专辑《拟山园帖》《琅华馆帖》等系列集刻就可见,这种在帖学内部进行反思与挑战的力量势必会波及得更深更远。

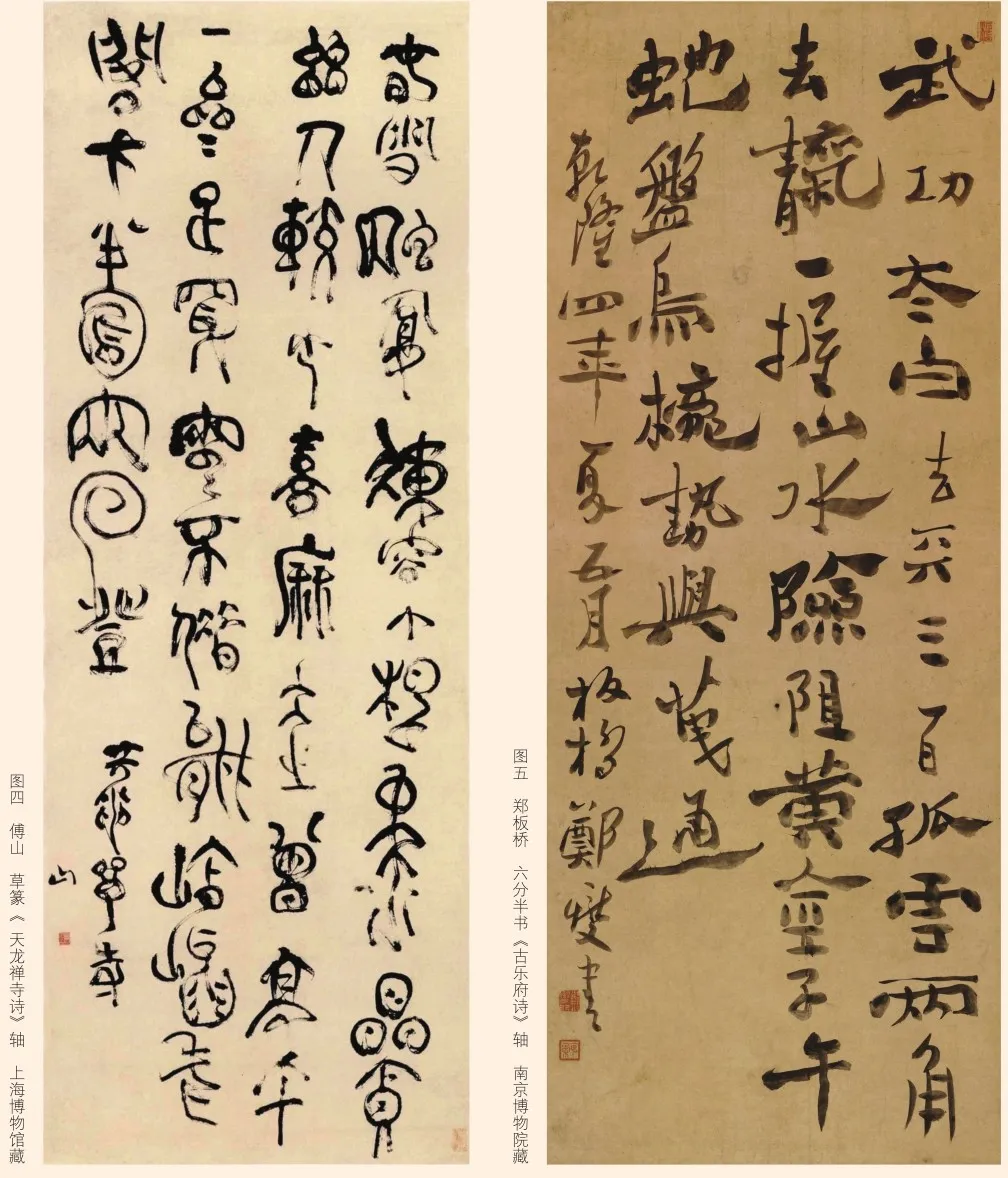

比王铎更进一步的是傅山,他不但对连绵狂草、草篆(图四)、篆刻有深入的研究,还对金石碑版、拓片收藏表现出了极大的兴趣,在傅山身上可以看到两个不同时代所留下的深刻烙印。傅山的“四宁四毋”说就已经展现出他对传统帖学发展到明末清初流于媚俗审美的不屑,不惜用“丑”来破除赵董书风的巧妍秀媚,他从人的内心性格深处表现出了带有“反常”色彩的倾向:“作字先作人,人奇字自古。纲常叛周孔,笔墨不可补。”[ 3 4 ]和王铎不同的是,傅山的主要学术活动和艺术创作集中在入清之后。王铎仕清后内心所保有的中正感和秩序观势必要比傅山浓厚,而傅山内心则始终强调其遗民身份,组织反清活动并拒不参加博学鸿词特科考试。刚烈的性格使得他的艺术思想也要比王铎狂放和不羁得多,这体现在他书写的自由度和字体的杂糅上,其广阔的学术生涯同样使他的外在视域更加宏大。

傅山推崇篆隶的书学思想具有碑学萌芽的先导作用,这不仅是“四宁四毋”说开了碑学审美风尚的先河,更为激进的是,傅山开始激赏类似于“穷乡儿女造像”般普通人无法度的书迹:

旧见猛参将标告示日子“初六”,奇奥不可言,尝心拟之,如才有字时。又见学童初写仿时,都不成字,中而忽出奇古,令人不可合,亦不可拆,颠倒疏密,不可思议。才知我辈作字,卑陋捏捉,安足语字中之“天”!此“天”不可有意遇之,或大醉后,无笔无纸复无字,当或遇之。[35]

仅是几句简单的笔记,却拨动了中国书法历史审美的巨大转向,从此再审视康有为的“魏碑无不佳者”论,似乎也就没那么不易接受。傅山曾看见“猛参将”写的告示“初六”二字和“学童”刚学写字时的字迹,似乎都不能组成完整的字形,但他却发现这类字迹中既有奇趣又有古意,是刻意安排摆布所不能达到的,而这种形态的字迹,将本该有的疏密关系、开合态势全部颠倒,让人觉得不可思议,竟然还能发现字中的天倪,这种妙合于天的感觉是偶发的、不期而遇的。“猛参将”即看守城门的普通兵丁,其文化修养和书写素质可想而知,学童刚刚捉笔习字的水平更不必说,二者的人文涵养和书写技能较之“二王”法书不啻霄壤,可傅山却表现出了对这种普通人无法度,游离于书法审美、技法系统之外书迹的偏爱与激赏,虽然他没有进行大肆宣扬,却无疑从根本上对传统提出了挑战,将“二王”法书与普通人拙劣字迹作为同样可以审美的对象。

活跃于清中期乾隆年间的“扬州八怪”也是书法史审美转型中的必要一环,正如傅山所说“人奇字亦古”一样,“扬州八怪”在狂放与失意、孤寂与奇崛之中表现真我,在反叛与无奈、游戏与率真之间创造自我。商品经济的发展使得市场对艺术品的需求激增,尤其是这一时期的商人为了跻身于上层达官显宦之流,不惜出重金投资文学艺术事业,以期获得“儒商”之名,在扬州的“徽商”“晋商”等为了塑造自身的文化形象,为诗集、文集、书画出版乃至文人雅集提供了大量资金和活动场所,创造了优渥的物质条件。加上康乾时期科举考试进士名额的逐年递减,入仕之路困难,使得不少读书人弃儒从商,如“扬州八怪”这种民间职业书画家群体就出现在这个特殊的历史环境下。他们一方面面临仕途上的坎坷与失意,有读书人的孤傲与清高,一方面受生活所迫又要依赖于富商巨贾的经济支持,矛盾的心境使得他们的艺术风貌与传统大相径庭。民间职业书画家完全不同于宫廷内的任职,他们的作品需要面向广大中下层市场,这种带有“民间”性狂怪的艺术倾向与官方所维护倡导的雅正风向有天渊之殊,遂经常被冠以“恶习”“歧途”之名,汪鋆在《扬州画苑录》批评说:“另出偏师,怪以八名,画非一体……胡诌五言七言,打油自喜。非无异趣,适赴歧途。示崭新于一时,只盛行乎百里。”[36]他们的书法样式主张对前代进行反叛与重构,如郑板桥的“六分半书”杂篆、隶、草、行、楷于一体(图五),既无晋人之潇韵,也无宋人之扬意,更无元明之古雅,不秦不汉、不晋不唐,在愤世嫉俗和委屈无奈中通过极具张扬个性的作品展现新理异态。他的作品在“扬州八怪”中最受市场欢迎,这也从侧面反映出书法这门自古以来为精英所占据的艺术开始走向了民间化与大众化。

晚明以降,书法的传统审美样式发生了历史性的转向,这是一个相当复杂的过程。这种转变首先滥觞于传统帖学阵营内部,以“明末三株树”为代表的书家虽然还尊崇“二王”传统,但其形式风格早已迥异于典雅华贵,笔墨的激荡和恣肆泼辣的风格已然具备“现代性”的雏形。入清以来,碑学萌芽发轫,此时的文人士大夫一方面以“二王”法书经典为根基,一方面接受着碑学思潮的浸染,傅山作为受帖学正统和碑学新理异态双重影响的典型人物,表现出对帖学走到软媚末流的明确反叛和对丑拙美的激进欣赏,开始将普通人无法度的稚拙书迹纳入审美观念。“扬州八怪”的出现使书法“大众化”的趋势明显加强,民间的审美喜好作为一支力量逐渐凸显出来,职业书画家群体与官方宫廷的崇董尚赵形成了两线并行的价值取向,随着碑学浪潮的推动,康有为等人对“魏碑无不佳者”“穷乡儿女造像”论的极力鼓吹,由法书到书迹的审美转向宣告完成,中国书法在“审美”与“审丑”间开始无限摇摆与碰撞。

结语

晚清的书学风尚,集中体现在碑学的大兴和帖学的式微。论者常以碑学中心的视角观照晚清书法,则很容易将帖学忽略为无意识下淡化的背景。当碑学被当作焦点反复凸显以后,便形成了“十室之社莫不口北碑写魏体”的时代显象,和“碑学之兴乘帖学之坏”的法帖隐匿。但如若详察书法史,会发现晚清书法的沿革存在以康有为为代表的碑学显线,和以《阁帖》《兰亭序》跋记中对法帖经典宝爱的帖学隐线,碑学以惊涛骇浪之势占据主导风尚的同时,帖学则静水流深地向前发展。帖学的颓势自晚明开始发酵,经王铎、傅山、“扬州八怪”等具有反叛和异端思想书家的革新,会同碑学思潮的极端化影响,书法审美的角度发生偏移,经典法书的华贵和未经过书法传统谱系训练的普通人字迹的粗服乱头,在经历此消彼长的对抗后,完成了书法审美的二重分立。

注释:

[1]康有为.康有为讲新学伪经[M].南昌:百花洲文艺出版社,2020:2.

[2]康有为.康有为讲新学伪经[M].南昌:百花洲文艺出版社,2020:158.

[3]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:3.

[4]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:52.

[5]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:40—41.

[6]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:41—43.

[7]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:35.

[8]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海古籍出版社,2002:37.

[9]蒋廷黻.中国近代史[M].上海:上海古籍出版社,1999:74.

[10]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:17.

[11]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:62.

[12]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:64.

[13]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:63.

[14]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:755.

[15]康有为.康有为碑学书法要论[M].上海:上海人民美术出版社,2022:35.

[16]康有为.康有为碑学书法要论[M].上海:上海人民美术出版社,2022:43.

[17]康有为.康有为碑学书法要论[M].上海:上海人民美术出版社,2022:41.

[18]孙过庭.书谱[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:130.

[19]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:34.

[20]康有为.康有为碑学书法要论[M].上海:上海人民美术出版社,2022:37.

[21]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:827.

[22]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,2021:26.

[23]梁.承晋斋积闻录[M].上海:上海书画出版社,1984:256.

[24]张毅,李开林.清代诗学名家书画评论汇编[M].天津:南开大学出版社,2016:1061.

[25]李兆洛.养一斋文集续·卷二·跋淳化阁帖后[G]//续修四库全书.上海:上海古籍出版社,2002:1396.

[26]张毅,于广杰.宋元论书诗全编[M].天津:南开大学出版社,2017:104.

[27]包世臣.艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:670.

[28]崔尔平.明清书法论文选[M].上海:上海书店出版社,1994:789.

[29]阮元.揅经室集·三集卷一·王右军兰亭诗序帖二跋[G]//清代诗文集汇编·第477册.上海:上海古籍出版社,2010:357—358.

[30]李瑞清.清道人遗集佚稿[G]//沈云龙.近代中国史料丛刊本·清道人遗集.台湾:台湾文海出版社,1978:296.

[31]丛文俊.中国书法史·先秦、秦代卷[M].南京:江苏教育出版社,2002:13—16.

[32]王夫之.思问录·外篇:船山遗书·第12册[M].长沙:岳麓书社,1996:434.

[33]沙孟海.沙孟海论书丛稿[M].上海:上海书画出版社,1987:32.

[34]傅山.傅山全书·第1册[M].太原:山西人民出版社,1991:49.

[35]傅山.傅山全书·第1册[M].太原:山西人民出版社,1991:862.

[36]陈传席.中国绘画美学史[M].北京:人民美术出版社,2000:557.

作者:中国人民大学哲学院2023级在读博士研究生

本文编辑:孙强