18世纪广彩潘趣碗在英国的传播与再造

[ 关键词 ]潘趣碗;异域传播;功能再造;文明互鉴;跨文化

[中图分类号 ] J509 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2024)01-0191-08

18世纪的英国通过海洋扩张殖民,成为“日不落帝国”,加之15世纪至17世纪新航路的开辟,构成全球海洋贸易网络,东西方物品流通广泛。来自中国的广彩外销瓷潘趣碗(Punch Bowls)通过广州十三行的出口和英国东印度公司(The British East India Company)的运输来到英国,成为风靡一时的舶来品。潘趣碗瓷胎产自江西景德镇,口径可达25 厘米至60厘米不等,在广州上彩低温烧制而成,为兼顾外销需求,纹饰积极迎合西方审美趣味,形成折中中西的艺术风格。潘趣碗最初仅用于混合和盛放源于印度的潘趣酒,但随着“中国风”(Chinoiserie)的流行,其应用范围大大拓展,逐渐成为当时英国家庭重要的生活用具。18世纪中叶后,英国本土陶瓷工厂也开始仿制潘趣碗,既有对广彩潘趣碗的原样复制,也有相应改造。潘趣碗在中英艺术文化交流的进程中扮演着不可或缺的角色。

潘趣碗可以被视为欧洲“中国风物热”的一部分,前人主要围绕现存实物材料,呈现两类研究:一是使用图像学、形式分析与考古类型学方法探究潘趣碗的纹饰与器型,讨论图式来源与嬗变、器物仿制及工艺改良;二是结合物质文化与人类学方法,侧重潘趣碗与英国社会文化之互动。潘趣碗作为外销瓷,其中西融合的艺术风格与物质文化互动已获学术界公认,但其在英国的接受与传播过程尚缺乏跨文化角度的具体阐释,尤其是器用延展研究鲜被提及。器物的传播、再造逻辑不只限于表象文本,更深谙于其自身的生产与发展方式,正如休·昂纳(Hugh Honour,1927—2016)在讨论“中国风”时所提出的,关键在于“西方的艺术家和工匠如何看待东方,如何表达他们对东方的认识”。[1] 观察18世纪潘趣碗在英国的接受与传播,进一步思考欧洲如何重塑潘趣碗的功能,或许是东西方物质传统互动的缩影,也客观展现了跨文化传播中物品功能的再造与文化转换,映射出这一时期由物质流动带来的全球视野。

本文关注潘趣碗在英国接受与传播的两个方面:一是器物在跨区域流动中的生产与消费;二是器物的跨文化功能再塑造。具体而言,本文尝试回答两个问题:中国广彩潘趣碗为何会在18世纪的英国流行?又如何适应并走进18世纪英国家庭?在中西回望间,这些都已经成为跨文化艺术史、社会史以及经济史所共同关注的焦点,亦是展现跨文化的物质流动下器物脱离原境并在异域文化中重塑自身的过程,进而扩展海权时代的地域交流版图。

一、物的生产与流动

结合香港海事博物馆藏《瓷器制运图》组画与《陶冶图卷》所绘制的瓷情况可知,作为广彩的潘趣碗是由景德镇窑厂瓷胎造物,后经广州画师加工完成。广州窑厂根据外商提供的订单样式在现成的景德镇白瓷胎上上彩烧制成潘趣碗。从景德镇到广州的生产空间转变是广彩潘趣碗在中国生产的过程,也是清朝海禁政策导向的结果,正如《竹园陶说·广窑》所载:

海通之初,西商之来中国者,先至澳门,后则径越广州。清代中叶,海舶云集,商务繁盛,欧士重华瓷,我国商人投其所好,乃于景德镇烧造白器,运至粤埠,另雇工匠,仿照西洋画法,加以彩绘,于珠江南岸之河南,开炉烘染,制成彩瓷,然后售之西商。盖其器购自景德镇,彩绘则粤之河南厂所加工者也。故有河南彩及广彩等名称。此种瓷器,始于乾隆,盛于嘉道。[2]

定制潘趣碗的外商有明确的样式要求,“英国牛津著名的中国瓷商皮尔斯家族(Peers)曾设计或指定了一些特定式样的餐具到广州订货”,[3] 丹麦阿尔托那会社(Altona)广州订购瓷器餐具清单中也有详细记录:“共订购潘趣碗组合321件、潘趣碗2813件、潘趣酒杯28 件。”[4]在珠江南岸,此类加工窑厂规模庞大,画师众多,甚至在18世纪20年代到40年代,“英国东印度公司在广州建立了自己的‘工厂’(加彩作坊)。来自景德镇的瓷坯被送到那里上彩,为外国商人更易接近与更好控制外销瓷的制作提供了便利”。[5] 由此导致潘趣碗的器型相对固定,但丰富且精美的装饰纹样弥补了这一缺憾,使潘趣碗兼具景德镇瓷胎的优良质感与广州中西融汇的瓷绘艺术风貌。

在英国控制印度使其成为海上贸易中转站后,A从明代泰昌元年(1620)英国第一艘到达中国的商船“独角号”抵达澳门,到清代康熙二十四年(1685)英国“中国商人号”抵达厦门,首次运载大量瓷器返航,再到康熙五十四年(1715)英国在广州十三行设立商馆,英国东印度公司驻广州办事处特别委员会成为执行中英贸易与外交的专门机构,18世纪英国对华贸易日益扩大,其中瓷器贸易成倍增长,“1730年,东印度公司将517000多件中国瓷器带进英国,整个18世纪都保持在这种数量上”。[6] 此外,“在获取贸易港的同时,从1760年前后开始,英国就尝试在印度与中国之间建立海路据点,而马六甲海峡就是其中的关键点”,[7] 由此形成“广州—马六甲海峡—印度—好望角—英国”的英国东印度公司潘趣碗海上贸易航线,在严格的海禁政策下也实现了广彩潘趣碗的外销。英国东印度公司的运输与广州十三行的出口,为潘趣碗带来了新的装饰纹样,如飘扬着英国东印度公司旗帜的水手航海图(图1)、广州十三行通景图(图2)等。

同时,潘趣碗的传播与潘趣酒的流行密不可分。17世纪,英国就在潘趣酒的发源地印度东南部科罗曼德尔沿海(Coromandel Coast)地区建立殖民贸易据点,英国作家约翰·伊夫林(John Evelyn,1620—1706)曾参与海军事务,他在日记中回忆:

1662年1月16日, 我陪同约克公爵(Duke" of York)前往一艘停泊在黑墙的东印度船,船上的高级船员摆出一副散漫的作风,船上有好几个有趣的娱乐项目……在其他烈酒中,如潘趣酒等。船员给了我们从印度群岛运来的潘趣酒,对于我们的阶级来说,潘趣酒很奇怪,但潘趣酒确实是无与伦比的好。[8]19

航海远行基本不储备易变质腐败的瓜果蔬菜,为避免船员维生素C摄入不足而患上坏血病,饮用含有柠檬汁或柑橘汁的潘趣酒成为首选,导致“在海上,好望角以东的任何地方,英国船只都在那里囤积水和柑橘类水果,所有的啤酒可能都消失了”。[8]15因此早在17世纪,基于饮酒放松和防止坏血病的需要,印度潘趣酒就已经在东印度公司的船员中流行开来,同时英国贵族也对这种果酒充满好奇,“无论如何,潘趣酒迅速传播开来,到了18世纪初,它在殖民地几乎普及开来”。[8]15

英国东印度公司是潘趣酒和酒碗传播的推动者,水手船员是传播渠道中不可缺少的角色。英国漫画家托马斯·罗兰森(Thomas" Rowlandson,1757—1827)绘制的《普利茅斯的祈祷民意调查》(Poll of" Plymouths Prayer,图3)漫画展示了船员配偶用潘趣碗为丈夫航海祈祷,配文写道:“请驾船把全体船员驶进港口,……我恳求你保护,远离危险,……只要你答应我的请求,你的姓名就会被我记住,就会出现在像汪洋大海一样大的潘趣碗里!”另外,水手船员上岸后的潘趣酒消费也使得潘趣碗在英国众多公共场所中被广泛使用,大英博物馆所藏的一幅铜版画(图4)呈现了英国东印度公司海军水手在妓院中肆意消费的场景,而其身后的老妪就捧着盛满潘趣酒的潘趣碗。伦敦地区甚至出现专门卖潘趣酒的酒吧,如伦敦圣保罗大教堂附近的伦敦咖啡屋与潘趣酒馆(London Coffee and Punch House,现为Carter Lane" Coffee)。“使用合适的饮食器皿将成为一种风尚,而18世纪早期的中国瓷器作坊将满足这种需求。另外一种需要依赖中国瓷器的消费新时尚——喝潘趣酒,到17世纪80年代已经被广泛接受。”[9]18

无独有偶,当时英国也盛行由法国传来的洛可可(Rococo)艺术风格,一股轻快、精致、细腻、繁复的艺术浪潮席卷英国,与潘趣碗的装饰风格不谋而合。潘趣酒与潘趣碗本就一体,两者的流动不仅是印度潘趣酒海上传播与中国广彩瓷远洋外销的结果,更是海权时代英国东印度公司“太平洋—印度洋—大西洋”贸易局势下,大英帝国“东方战略”的扩展。在摆脱了早期欧洲《中国图说》中关于神秘“中国矿物与制瓷工艺”[10] 的荒谬幻想后,面对这种东方之物,英国会如何对其进行调整以适应英国本土的真实需要?

二、在英国的接受与流行

18世纪前后是英国重要的转型时期,以1688年“光荣革命”(Glorious Revolution)为起点,以1815年反法战争为终结点,其间又有第一次工业革命,英国经历了由传统向现代的社会转型,政治、经济、社会、外交、思想文化、艺术等领域都发生着深刻的变化。得益于这一时期的社会转型,潘趣碗不再停留在长期以来的东方想象中,而是凭借切实的实际功用,逐渐形塑自身,被英国人接受并逐渐流行。

1.都市化与饮酒风尚

英国工业革命的建厂需要导致人口聚集、经济活动频繁、基础建设扩大,中小城镇变成城市,引发“都市化”(Urbanization)现象。潘趣碗接受与流行的本质是英国都市化进程中经济结构、社会结构和空间结构变迁造成的饮酒风尚,具体涉及饮食习惯、生产需求、娱乐形式等方面。

在饮食习惯上,都市化带来更充裕的工作机会,英国中下阶层收入增加,酒饮成为日常饮食的搭档,尤其是“许多喝潘趣酒的人都喝得很尽兴,……确实有一些酒代表着我们的激情,产生的效果正好与水产生的相反,因为它们是用来点燃和燃烧的,而不是用来熄灭的。在这些酒中,被称为潘趣酒的烈酒是其中之一”。[8]18饮酒成风后,英国民众对于酒精度数的追求一度造成众多社会问题。原先只是低浓度果酒的潘趣酒也被加入了白兰地或者朗姆酒等烈酒,18世纪20年代开始的“杜松子酒热”(Gin Craze)使得“喝杜松子酒的人学会了用它来制作潘趣酒,……酒神精神催化下极易喝醉”,[8]19威廉·荷加斯(William Hogarth,1697—1764)也用《午夜现代对话》(AMidnight Modern Conversation,图5)这样极为讽刺的标题调侃过度饮用潘趣酒后的表现——喝醉摔倒、呕吐、燃烟着火等极度激动的都市迷狂状态,进而引发诸多社会问题,乃至为此付出生命代价。美国国家医学图书馆(The United States National Library of Medicine)所藏的《最后一滴》(The Last Drop,图6)讽刺漫画直接寓言捧潘趣碗豪饮过量致死的悲惨结局。

在生产需求方面,得益于早期“原工业化”[11](Proto-industrialization)基础,英国本土制瓷业的生产技术又在工业革命的推动下有所发展、进步,进而开始仿制广彩潘趣碗。约翰·F·麦奎尔夫人(Mrs.John. F Mcguire)藏有一件1770年英国伍斯特瓷厂(Royal Worcester)仿制的中国禽鸟纹潘趣碗(图7),乃为致敬韦奇伍德瓷厂(Wedgewood)创始人之一的约翰·沃尔(John Wall)所制。伍斯特瓷厂通过学习他的改良工艺并调整瓷土配方,以此“显著改善了仿制潘趣碗的纹理显现效果并提高了瓷碗的耐用性”。[12]休斯敦美术博物馆(The Museum of Fine Arts, Houston)也藏有一件1790年由英国洛斯托夫特(Lowestoft)陶瓷工厂制造的花卉航海纹潘趣碗(图8)。英国本地工匠模仿了中国广彩潘趣碗的形制、纹饰,但大面积的暗格纹红色开光又富有英伦风格。潘趣碗本身如何与18世纪英国日常生活需求建立联系,或者说,潘趣碗在18世纪英国制瓷业进程中如何从东方审美表达转向英国本土时尚,这或许是理解潘趣碗仿制设计的重点。从早期的原型模仿学习到后期多种材质融合的重新设计,这种“再组合”(Recombination)的能力使得英国本土瓷器工厂以低成本的方式实验性地探索了东方世界神秘瓷器的制作知识和技法,并将仿制潘趣碗推向本地市场。

都市化不仅改善了人们的物质生活,也使人们对闲暇娱乐的需求渐趋强烈。一方面,旅行成为上层贵族的新时尚,印度、中国等神秘东方国度以及英格兰北部山区、海滨地区成为主要目的地,旅行也间接带动潘趣碗的流动与传播;另一方面,潘趣酒吧在伦敦开始营业,成为消遣、聚会的新场所。因此,“流动的潘趣碗所散发的光芒闪烁在船上的高级船员、印度人、马里兰的种植园主、咖啡馆里的小人物,以及在酒馆、下村别墅、野餐场所等周围的男男女女之间”。[8]21

2.社交宴饮与帝国意识赋予

“在联谊聚会上洒出来的东西——那些1.75升便宜的烈酒,用任意一排苏打水和果汁稀释,然后优雅地舀出来……关于时尚娱乐所提供的创造性混合物——轻快、色彩丰富的东西都是气泡和水果。”[8]4联谊聚会以觥筹交错搭建宴饮宾客感情沟通的渠道,并借由潘趣碗形成了一种特殊的交互性质的社交空间。

首先,从家族角度而言,贵族的聚会享乐主义和家族责任也在潘趣碗的传播中得到继承与发展。社交宴会不仅可以加强家族、朋友间的联系,也是获取声誉和联姻攀附的重要手段。“潘趣酒是在社交场合为自己和客人准备的配方,正如人们所预料的,是精心制作的,以十种成分代替传统的五种。”[8]114饮用潘趣酒成为一种交际礼仪,交际时会习惯性地先舀取一杯潘趣酒,交谈时再碰杯。“诚然,无论你身处大西洋的哪一边,在精英的座谈会上,潘趣酒一直是时髦的美酒”,[8]114恰如《潘趣酒会》(The" Party" of Punch,图9)所展示的英国朴次茅斯(Portsmouth)潘趣宴饮聚会的欢乐。事实上,这种社交性礼仪是英国贵族将所占据的物质资本转化为社会文化资本的一种途径,饮酒可以打破社交尴尬,建构和巩固上流社会的人际关系网络。

其次,从帝国发展的宏观思维看,潘趣碗贸易由英国东印度公司主导,“英国在18 世纪是受一个强有力的商业化贵族统治的;……把商业当作为政治的最高目标”。[13] 东印度公司属于国家官方性质的外贸机构,潘趣碗的商业贸易包含在大英帝国意识的本土传承与对外殖民传播的过程中,并呈现为两种表现:一是潘趣碗成为帝国意识的公共化展示,二是潘趣碗通过家族纹章传达贵族的教化哲理。

第一种表现的根本原因是宴饮聚会所形成的贵族关系网络,以及由此延伸出的“‘妥协’政治文化已经成为英国贵族掌权的一种共同策略艺术”。[14]199潘趣碗融入大英帝国的国家形塑,并被公开展示,英国漫画家查尔斯·威廉姆斯(Williams Charles)创作的《小公主与格列佛》(The Little Princess and" Gulliver,图10)讽刺漫画以拿破仑一世(Napoleon Bonaparte)在潘趣碗中逆流游泳的画面,表达出英国夏洛特公主(Princess Charlotte)对于拿破仑入侵英国的愤怒,展现保卫帝国的爱国意识。

第二种表现则强调以潘趣碗的特殊纹饰图案传达家族文化,主要针对纹章潘趣碗。英国工匠本杰明·派恩(Benjamin Pyne)制造的蒙特斯潘趣碗(Mon-teith Punch Bowl,图11)外壁刻有比亚姆家族(TheByam Family)的徽章,克利夫兰艺术博物馆研究员推测“在制作碗时可能刻有盔甲和头盔,后来将徽章和臂章改成了比亚姆家族的徽章”。[15] 比亚姆家族本是英属殖民地安提瓜(Antigua)的富有地主,迎娶英国议员的女儿后逐渐成为极具影响力的英国大家族,由盔甲和头盔改成的家族徽章富有家族保护和保卫国家的意义,纹章“潘趣碗还成为最值得拥有并可传承下去的家庭财产之一”。[16]

3.政治投射

作为一种餐具商品,潘趣碗在英国流通于各个阶层,这种“高度市场化的消费文化,系为文化帝国主义或是具有文化霸权的统治阶级所服务,作为宰制或操纵大众文化的工具”。[17] 借用柯律格对于明代器物的研究方法,“将器物鉴赏知识作身份的区分”,[18] 可发现潘趣碗具有代表政党性质的意义,偌大的潘趣碗不仅盛满着潘趣酒,更承载着政治追逐的宏愿。

被贵族把控的党派人士认为“人们喝什么酒就喝什么,政治也将跟着终结。奈德·沃德(NedWard)就是其中之一,他是保守党(ConservativeParty)人,当他厌倦了格拉布街(Grub Street)时,他开了一家潘趣酒吧……避开当时庸俗的敛财和党派政治,而为所支持的下一个党派累积资本”,[8]21甚至将对潘趣酒有相同嗜好的人组成团体,并在酒吧、俱乐部等场所组织固定聚会,“并不是所有的俱乐部都喝潘趣酒,但大多数俱乐部都喝,因为大多数俱乐部都支持辉格党(Whig)——英国政治中的进步分子,支持威廉三世(William III,1650—1702),反对作为保守一派的托利党(Tory Party)和詹姆斯二世(James II,1633—1701)。潘趣酒成为辉格党的一种饮料”。[8]26

这种政党投射由潘趣酒延及潘趣碗。为发挥政治宣传作用,荷加斯的《午夜现代对话》题材被广泛用于欧洲仿制的潘趣碗的纹饰,成为一种政治象征图式,声援辉格党的政治主张,宣传辉格党领导下的社会的和睦和娱乐方式,呼吁民主和政治自由,减少贵族集团对政治的干预。该图式或以通景式长席的形式出现在潘趣碗外壁(图12)或以场景小图的形式出现在碗底(图13)。辉格党通过日常用品的图像宣传获取大部分民众支持,所以“汉诺威王朝入主英国后,开始了近半个世纪的辉格党独占政权的时代,史称‘辉格党的优势’。在此期间,内阁、上院、下院几乎被辉格党所掌握”。[19]24

中层新兴资产阶级是沟通上层贵族集团和下层平民的桥梁,辉格党利用潘趣碗的《午夜现代对话》纹饰进行政治宣传,进而成功获取了中间阶层的支持:“潘趣酒可不便宜。一旦它成为一种身份饮品,受过教育的阶层就会把它作为鉴赏的对象”。[8]27 上层阶级可以享用“较昂贵的6 到8 先令一碗的朗姆酒潘趣酒或白兰地潘趣酒,下层民众亦可品尝1 先令一碗的杜松子潘趣酒”。[8]27 潘趣酒在英国各阶层中的流行,也带动了潘趣碗在英国的使用与仿制。

三、器物的功能再造

潘趣碗作为一种在英国市场上销售的广彩瓷,在传播过程中受到英国消费文化的影响,实现了功能扩展与审美意识的再创造。“消费文化中的艺术品的意义和价值不再只是自足或具有美学价值,而是要满足消费者对于自我趣味的欲求,以及对于自我的肯定。

同时消费者也是一个不断分化和变化的群体,每一个群体有不同的审美趣味,这样也提供了不断创造的机会和社会境遇,使艺术品的审美趣味不断多样化和时尚化。”[20] 潘趣碗被英国人接受并流行起来,又因“接收的一方有其自身的多重意义。对于购买杂交艺术的人来说,它们似乎附着了多层次的社会功能”。[21] 那么如何理解这种“多层次的社会功能”?具体的功能再造需要回归当时的使用语境。

1.盛酒器及其配件组合

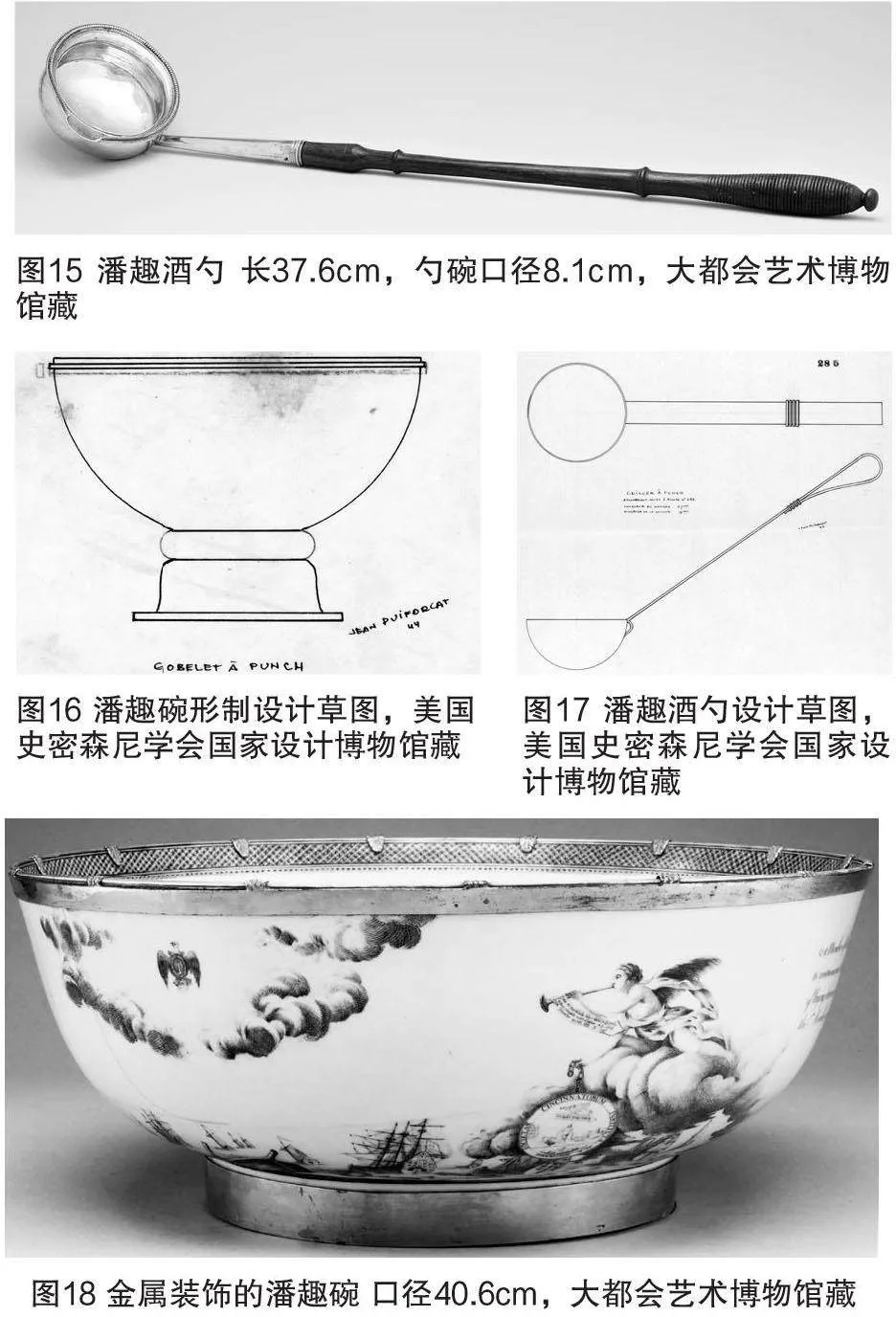

潘趣碗腹部膨出,形成较大的容量,作为盛酒的专用容器,盛酒是其最基本的、不曾改变的功能。在《第六任伯奇耶·雷伯爵肖像》(Sir Bourchier Wrey,图14)油画中,伯奇耶·雷爵士单手捧潘趣碗,另一只手用长酒勺从碗中舀酒。画中潘趣碗和人体的大小比例,衬托出潘趣碗口径大、深度深的特点。潘趣碗往往与酒勺(图15)搭配使用,而结合潘趣碗形制设计草图(图16)及其酒勺设计图(图17),可知酒勺柄较长,一般配以螺旋纹路来增加摩擦力,防止在搅拌和舀取过程中手滑,勺碗的大开口则是为了防止倒酒外溢。

酒碗除了配有酒勺,有时甚至还配有更为精密的称量仪器。“当在房间里调制饮料时,潘趣碗里通常会有一些物品,例如,一个用来调整配料比例的鳃测量器;一种特殊的过滤柠檬汁的贝子或小碗容器,有两个又长又平的把手,放在罐子或容器的旁边;碗里还有用于分装的长柄勺。”[8]32 制作过程中多种配件的组合使用使得香料、果汁充分与蒸馏白酒混合,构成了潘趣酒多元复杂的味道。

2.赏玩装饰

在17世纪的英国,中国外销瓷作为“奢饰品”仅供宫廷使用,成为一种品位的证明和权力的展示,尤其是带有贵族家徽的纹章瓷“是如此的受欢迎,以至荷兰和英国东印度公司委托定制纹章瓷”。[9]21 18世纪英国对中国瓷器的消费更多样化,“女王带进了此风俗……用中国瓷器装饰居室到了新奇的地步,将瓷器堆积直到橱顶,摆满每个壁炉,堆至天花板”。[22] 受到威廉国王和玛丽皇后的影响,18世纪初的英国掀起了将中国瓷器用于装饰和展示的潮流。那么,潘趣碗为何能成为兼具赏玩装饰功能的日用器物?

一是作为一种来自东方的外销瓷,潘趣碗成为权力地位的表征物,“收藏瓷器用以展示,这可能起源于早期贵族收集异域物品,这一功能逐步演变成为17 世纪上半叶富裕精英阶层所保留的习惯”。[23] 贵族集团对于神秘东方的着迷加速了东方异域物品在英国贵族间的流行,甚至一度“英国人开始系统地集结收藏品,以向特定的公众展示,从而强化他们自身的社会地位”。[9]16

二是潘趣酒来自印度,潘趣碗来自中国,都具有浓重“东方风情”的审美价值。这恰巧符合维多利亚时代的主流趣味,尤其是在英国皇家宫廷中,出现了多种具有中国和印度风格特点的建筑设计与室内装饰,如乔治四世(George IV,1762—1830)参照中式内饰风格和印度莫卧儿王朝建筑穹顶样式建造了布莱顿皇家行宫(Brighton Royal Pavilion)。这种强调线条流动、设色柔美的东方设计风格,与潘趣碗相映成趣,巨大的口径尺寸也使得“人们不会近距离仔细审视它们,而是隔着一定距离仰视,因此整体效果会更加令人印象深刻”。[24]

三是潘趣碗在英国又被“改装和重饰”,[25] 如金属镶嵌、再彩绘或刻画等。在原广彩瓷的基础上,英国制造商常在足圈、沿口处增加金属附件(图18),用以抬高器物的高度或者保护脆弱部位,同时更增添奢华的装饰意味,与洛可可的华丽风格相得益彰。这种潘趣碗的“变身”不仅是视觉上的改造游戏,也包含了大英帝国话语建构对中国文化既定结构的改造,代表了一种西方对东方的拼贴式“文化想象”(culturalimagination),并在18 世纪英国全球扩张中形成“折中主义”的中国风。

因此,潘趣碗不仅可以使室内增添“东方风味”,也成为英国上流社会和皇家宫廷炫耀权力与地位的物品,又在赏玩装饰之外兼具实用性,在“赏心悦目”的同时也能用以开怀畅饮。

3.纪念赠礼

潘趣碗一般是“由商人或者银行家赠送给信任的员工,或者由船主赠送给船长”,[26] 还被用作新婚礼物。这或许可以解释为何一些潘趣碗绘有专门的纪念纹饰,此类潘趣碗是人与人之间跨区域交往与跨文化交流的镜像,寓意美好祝愿,不同人群在异文化中寻求身份认同。

英国东印度公司的潘趣碗贸易与“帝国荣誉”相关联,以帝国海事活动的名义获得推崇。“到1790年,驶入广州的商船为56艘,其中英国有46 艘,占82%。英国东印度公司的船队成为世界上规模最大、货运量最大的远航商船队。”[27] 附着于潘趣碗内外壁的纹饰图像,被视作一种身份象征的视觉表达,通过海上往返于中英之间的船只传递。皮博迪·埃塞克斯博物馆所藏广州商行赠送给随船军官的潘趣碗(图19)内壁绘有大量的航海意象,如海洋动物、航行商船等。这些航海图标与航海军官的日常息息相关,研究学者认为“碗壁上装饰的外国船纹显然是商行根据礼物赠送的对象而专门定制的”。[28]

而作为新婚礼物,最典型的是英国德兰西家族纹章银制潘趣碗(图20),该碗是彼得·德兰西(PieterDelancey)与伊丽莎白·爱丽丝·科尔登(ElizabethAlice Colden)的结婚礼物,碗外壁刻有德兰西家族纹章,圆形盾牌中的“D”表示德兰西、“L”意味爱意(Love)、“C”代表科尔登,三个字母相互缠绕,寓意着两个家族的联姻结合。作为新婚礼物的潘趣碗也在18世纪英国文学创作中频现,并在婚礼现场实际使用,“在婚礼宴席上,总是把嫩椰子香甜的汁水挤到一个潘趣碗的大容器里,而这种潘趣碗又总是放在一块摆酒席的带流苏的垫子中央,作为最主要的装饰物”。[29]

4.圣洗洒礼

18世纪既是英国宣扬科技变革的“理性的时代”,又是教会存续的“宗教的时代”,理性与信仰之间呈现出一种共存与互动的关系。“国教会(Church of England)是16世纪宗教改革的产物,……在18世纪享有政治、经济特权。”[19]234-23“5在18世纪初的英国,不奉国教者及天主教徒只占全国人口不到10%”,[30]当时英国人依旧保持宗教信仰,尤其信奉基督教和天主教。

在基督教和天主教中有两项重要礼仪——洗礼(Baptism)和圣餐(The Lord's Supper)。在18 世纪中后期,潘趣碗因其硕大的形制被用以充当幼儿的洗礼盆。碗中装满祝圣过的水,之后一般有浸礼、滴礼或洒礼、倒水礼三种洗礼选择,完成洗礼仪式标志着幼儿“跨入基督教的大门,还代表着受洗人经历了基督的死、葬、生以及与上帝的联合,然后开始全新的、‘披戴基督’的生活”。[31]

“带有家族纹章的潘趣酒碗,它是如此之大,以至于它可以作为十代人的洗礼池”,[8]40同一家庭共用一个洗礼潘趣碗,寓意家庭宗教信仰的传承,以及对新生儿洗涤心灵的祝福。“英国贵族的宗教信仰,在一定程度上要服从于家族的利益……在宗教分裂后,许多贵族家庭包括天主教徒和新教徒,一直高度重视家族的骄傲,重视作为一个坚定基督徒的个人荣誉。”[14]353罗伯特·威廉·巴斯(Robert" William Buss)绘制的《聚会图》(Party,图21)展示了使用潘趣碗进行洗礼的神圣过程:画面右侧头戴橄榄枝环的贵族妇女双手持水壶向潘趣碗中倒圣水,中间一名长髯的主礼者头戴莨菪草冠冕,手持橄榄枝叶拨动圣水,准备给低头的幼儿施洒水礼。仪式主礼者通常是家族中的神父、牧师等宗教地位崇高的长辈,而头戴橄榄枝环的贵族妇女则象征观礼的天使。

余论

潘趣碗在海权时代的中英贸易中经历“中国—印度—英国”的地理空间移动与多种功能的使用空间再建构,成为“流动的碗”。透过接受与传播视角,我们得以还原18世纪广彩潘趣酒在英国“获取—接受—流通—仿制—再造”的物质流动闭环,并为东方之物在这一时期的风行提供了新的解释角度。

作为英国东印度公司的贸易产物,潘趣碗在英国的接受与流行既受航海贸易与消费文化的双重推动,又深深根植于建设“日不落”帝国的现实需求与文化理解需要。即使器物仿制与骨瓷技术的运用在一定程度上化解了帝国的制瓷焦虑,但这些来自东方的器物更需要嵌入帝国本土体系之中,不仅要满足于帝国社会的实际生活需求,也要在物质文化层面达成对帝国心理的物化观照。物与人的关系在帝国话语与物质再造的交叉中重构为一种跨文化的历史图景:潘趣碗逐渐摆脱东方造物的影子,并在大英帝国殖民贸易、社交消费、政治投射、宗教礼仪和18世纪“中国风”的交叉影响下,在功能设计中纳入大英帝国文化,从而在英国落地生根,重生为帝国意识认同的“新器物”。

哈斯克尔(Francis Haskell,1928—2000)在《历史及其图像》书中提出图像证史的运用包含“文化史的诞生”“作为社会表征的艺术”“风格的历史意义”等多个部分,[32] 而潘趣酒碗作为一种具有东方风情的酒器,在纹饰与功能上不断适应18世纪英国社会的发展,这种功能再造是在地性的历史结果,更是艺术领域“视觉图景”引申至社会历史领域“文化互动”的产物,凸显中英文化之间的多元与包容。借此案例,我们可以设想跨文化物品流动及物质再造的一种模式:物质媒介促进了区域间的文化流转,文化流转又反过来促进作为媒介载体的瓷器的接受与传播,因此,作为商品的“物”书写了自身的“生命史”,又展示了区域国别间的艺术文化交流史。这种跨文化的物品流动与物质再造模式从18世纪的历史风华中走向新时代,引发对当代世界文明交流互鉴的更多新思考。

(责任编辑:蔡一晨)