致盲的元凶竟是藏在眼底的“鼓包”

在繁忙的现代生活中,视力问题逐渐成为人们关注的焦点。许多人发现,在夜间或昏暗环境下,视力会明显下降,这不仅影响了日常生活质量,还可能暗示着更严重的眼部疾病——黄斑病变。据调查,目前全球约有3000万黄斑病变患者,每年有超过50万人因此失明。我国50岁以上人群的黄斑病变患病率为15.5%,总数超过400万,是老年人常见的眼底病变之一。多数黄斑病变者因未及时就诊,贻误了病情,造成了不可逆的视力丧失。

〇 看东西模糊变形可能是眼睛的“心脏”在求救

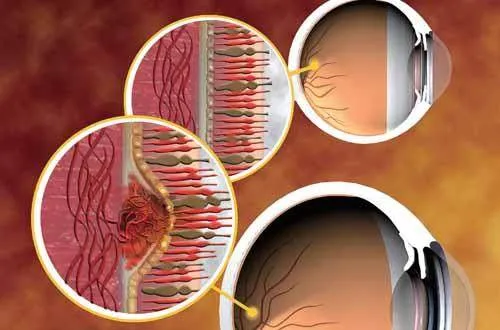

黄斑作为视网膜上最为关键的区域,扮演着视觉系统“心脏”的角色,它专门负责处理高对比度的图像信息以及执行精细的视觉任务,如阅读细小的文字、辨认人脸的微妙表情以及欣赏丰富多彩的自然景观。当黄斑区遭遇病变的侵袭时,这些至关重要的视觉功能便开始逐渐衰退。

黄斑病变,即黄斑区发生的病变,是一种严重的眼科疾病,可能导致视力急剧下降,甚至失明。黄斑病变的类型多样,包括老年性黄斑变性、中心性浆液性脉络膜视网膜病变、黄斑裂孔等,每种类型的临床表现和预后各不相同。

病变可能源于多种因素,包括年龄增长、遗传因素、环境因素以及全身性疾病的影响等,共同作用于黄斑组织,导致其结构受损、功能下降。在这个过程中,黄斑对光线的敏感度和对高对比度图像的解析能力都会受到严重影响,从而使得患者在低光环境下,如夜晚或昏暗的室内,难以清晰地看到周围的物体。

夜间视力下降作为黄斑病变的一个标志性症状,不仅给患者的日常生活带来了诸多不便,如夜间行走困难、驾驶安全隐患增加等,更是疾病进展的一个重要警示信号。它提醒我们,当发现自己的夜间视力出现明显下滑时,须立即采取行动,寻求专业的眼科医生进行详细的检查与诊断。

〇 夜间视力下降还与它们有关

除了黄斑病变,夜间视力下降这一症状背后可能隐藏着更为复杂多样的疾病,须引起重视。

视网膜色素变性:这是一种遗传性眼病,会导致夜间视力下降,患者可能还会经历视野缩小和色素沉着在视网膜上。

夜盲症:夜盲症通常与视网膜上视杆细胞的功能障碍有关,这些细胞在暗环境中负责捕捉光线并转化为神经信号。值得注意的是,维生素A是维持视杆细胞正常功能所必需的营养素,缺乏时会导致夜盲症的发生。

近视: 是日常生活中常见导致夜间视力下降的情况之一。特别是高度近视,易引起视网膜脱离及眼底改变,严重影响患者视力。

老年性白内障:随着年龄的增长,眼睛的晶状体会逐渐变得混浊,这通常在夜间会更加明显地影响视力。

无脉络膜症:这是一种遗传性疾病,伴随着脉络膜的萎缩,夜间视力逐渐下降。

同样不可忽视的是,不要因为夜间视力的下降,就立刻怀疑自己的眼睛出现问题,日常的生活习惯及用眼环境也可能让你感觉夜间视力下降。例如,长期用眼过度会导致眼睛疲劳,进而影响夜间视力,使得在昏暗环境下视觉清晰度大打折扣。此外,照明强度的不足也是显而易见的因素,当环境光线减弱时,眼睛需要更加努力地捕捉光线以形成清晰的图像,这无疑增加了视觉系统的负担,容易导致视力下降。因此,出现夜间视力下降的情况时,在排除了不良的用眼习惯后,须及时前往医院检查,争取做到早发现、早治疗。

〇 先进的检查技术“揪出”黄斑病变

黄斑病变的诊断过程严谨而精密,主要依赖于一系列先进的眼科检查技术。眼底检查是一系列检查的基础,使用眼底镜或间接检眼镜初步观察黄斑区的状况,能初步揭示黄斑区的异常变化,检查视网膜上是否有渗出、出血、水肿或萎缩等病变;荧光素血管造影与吲哚菁绿血管造影则可以进一步深入,通过注射特殊染料,在血液循环中清晰展现黄斑区血管的形态与功能异常,为病变定位与性质判断提供重要信息。

尤为关键的是光学相干断层扫描,它能无创地构建黄斑区的高分辨率三维图像,精确测量视网膜各层厚度,揭示病变细节,为医生提供近乎“显微镜下”的精准诊断依据。同时还能够通过视觉功能测试评估黄斑功能,对于有家族史的患者,可通过基因检测确定是否为遗传性黄斑病变。

在这里,教您一招在家自测是否有黄斑病变。您可以先挡住一只眼,先看视野中央是否有暗点遮挡,然后找一个门框或者窗框等垂直或者水平的一个物体,观察直线是否弯曲,两侧形状和颜色是否一致,若弯曲或不一致便可能存在黄斑病变,要尽早就医。

〇 个性化治疗,轻松“拿捏”黄斑病变

黄斑病变的治疗方法丰富多样,旨在针对不同类型、不同严重程度的病变以及患者的整体健康状况,制定个性化的治疗策略。

药物治疗是常用的手段之一,特别是针对特定类型的黄斑病变,如老年性黄斑变性,目前广泛采用抗血管内皮生长因子药物进行玻璃体内注射治疗。这类药物能有效抑制新生血管的形成和渗漏,从而减缓病情进展,保护视力。

激光治疗也是治疗黄斑病变的重要方法之一,特别适用于某些特定类型的病变,如湿性老年性黄斑变性中的异常血管增生。通过精确瞄准并破坏这些异常血管,激光治疗能够减少出血和渗漏,控制病情。

此外,光动力疗法作为另一种先进的治疗方式,结合了特定光敏剂和冷激光光源,通过光化学反应破坏病变组织,适用于特定类型的黄斑病变,如某些类型的脉络膜新生血管黄斑变性。

需要注意的是,对于部分重度黄斑病变或上述非手术治疗方法无效的患者,手术治疗便成为必要的选择。手术方式可能包括黄斑转位术、黄斑下新生血管膜剥离术等,这些手术技术要求高、风险相对较大,但能在一定程度上改善患者的视力状况。

〇 远离黄斑病变,这些事项要牢记

由于黄斑病变的确切病因至今尚未完全清楚,因此,在预防这一疾病方面,我们尚未拥有特效的“灵丹妙药”。然而,这并不意味着我们束手无策,通过一系列积极的生活方式和健康习惯调整,我们仍然可以在很大程度上降低黄斑病变的发病风险。

(1)改善生活习惯。这包括保持规律的作息时间,确保充足的睡眠,让眼睛得到充分的休息和恢复。同时,合理安排工作与生活,避免长时间连续用眼,尤其是面对电子屏幕时,应定时休息,进行远眺或闭眼放松,以减轻眼睛的疲劳感。同时要保护眼睛免受紫外线伤害,在户外活动时,佩戴高质量的紫外线防护眼镜。

(2)戒烟戒酒。烟草和酒精中的有害物质会对眼睛造成损害,增加黄斑病变的风险。因此,为了眼睛的健康,应坚决戒烟戒酒。

(3)合理饮食。日常饮食中应多摄入富含维生素C、维生素E、锌和叶黄素等抗氧化物质的食物,如绿叶蔬菜、水果、坚果等,这些食物有助于保护眼睛免受自由基的损害,降低黄斑病变的风险。

(4)保护夜间视力。在夜间或昏暗环境下,应尽量避免长时间用眼,减少对视力的损害。同时,可以使用柔和的照明设备,如台灯或夜灯,以减少对眼睛的刺激。此外,佩戴合适的眼镜或护目镜也能在一定程度上保护眼睛免受夜间光线的伤害。

(5)定期进行眼科检查。通过专业的眼科检查,可以及时发现眼部问题并采取相应的治疗措施,从而避免病情恶化导致黄斑病变的发生。因此,建议成年人每年至少进行1次全面的眼科检查,以确保眼睛的健康。

(6)改善照明条件。夜间或昏暗环境下的照明强度不足会加重视力负担。因此,在夜间工作或阅读时应确保充足的照明条件,以减少对眼睛的损害。此外,避免在强光下阅读或使用电子设备也是保护视力的有效措施之一。

(7)控制血压和血糖。高血压和糖尿病是黄斑病变的高危因素,可能导致眼底微血管的损伤,进而引发黄斑病变。因此,对于患有高血压和糖尿病的患者,积极控制病情至关重要。定期测量血压和血糖,遵循医生的建议进行治疗和管理,有助于降低黄斑病变的发生概率。

然而,需要注意的是,一些黄斑病变,特别是遗传性或老年性黄斑变性,可能无法完全预防,但早期发现和治疗可以减缓病情进展。

黄斑病变虽然对视力造成了很大的影响,但通过积极的预防和治疗,我们可以有效地降低其发生的风险,并提高患者的生活质量。希望大家重视眼部健康,养成良好的生活习惯,定期进行眼部检查。同时,随着医学技术的不断进步,相信未来会有更多、更有效的治疗方法问世,为黄斑病变患者带来更多的希望。