中国标准化园地里永远向上攀登的常青藤

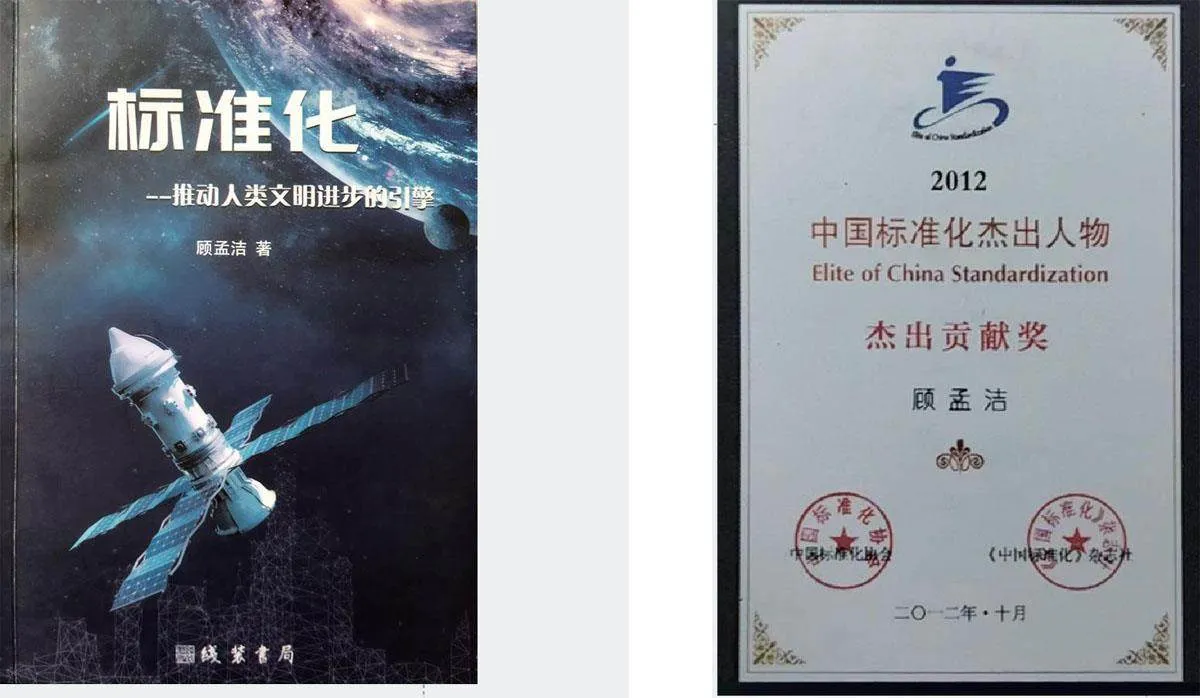

2023年7月,线装书局正式出版了我国标准化专家顾孟洁先生所著的《标准化:推动人类文明进步的引擎》一书。该书全面系统地阐述了标准化的概念、原理和方法,以及新中国成立后标准化事业的发展历程,分析了标准化在推动科技进步和社会发展中的重要作用,对于广大标准化工作者和社会各界人士深入了解和研究标准化问题具有重要的指导意义。

耄耋之年的顾孟洁先生称自己的这本“收官之作”是60年间为标准化事业作出贡献的过程中“盛放在心底的花朵”。近日,本刊采访了顾孟洁先生,请他对新著进行介绍,回顾其标准化生涯的重要历程,并谈谈对于我国标准化事业未来发展的期望和建议。

顾孟洁

1938年生,江苏无锡人。中国电子技术标准化研究院研究员级高级工程师,标准化、术语学和科学哲学本体论研究领域的著名学者。

●2012年被评为中国标准化杰出人物,获中国标准化事业杰出贡献奖。

●2018年度获中国老科学技术工作者先进个人奖。

●自1961年起从事电子工业标准化工作历时38年。

●1998年退休后,应聘担任中国标准化研究院术语标准化研究室《术语标准化与信息技术》顾问兼编辑历时12年。历任《电子标准化与质量》副主编、《中国标准化》特约记者和编委,以及中国标准化协会普及与教育工作委员会委员、学术委员会通讯委员、全国术语标准化技术委员会一分会(术语学理论与应用)委员、中国电子技术标准化研究院老科协理事、顾问等。

●20世纪90年代初和21世纪初先后应聘担任北京师范大学哲学系和某军事院校科学技术哲学专业的硕士生导师。21世纪初曾担任清华大学人文学院科技社会研究所博士研究生校外导师。

●先后出版《憧憬与探索——标准化科普与学术文集》(1995年初版、1999年修订版和2008年第三版)、《走出迷雾——顾孟洁挑战相对论文集》(2013年1月出版)、《标准化:推动人类文明进步的引擎》(2023年7月出版)、《走出迷雾——顾孟洁挑战相对论文集(修订版)》(2024年6月出版)。

《中国标准化》:请您简要介绍一下《标准化:推动人类文明进步的引擎》这本书的主要内容。

顾孟洁:这本书是我自1988年至2021年所撰写并发表的标准化科普作品和学术论文的精选集。其中自序“因缘铺就探索道”,综述了我自1979年起直至2021年漫长的岁月里,在业余条件下从事标准化科普创作和学术探索的切身经历。第一部分“标准化发展史”,综述了新中国标准化事业60年的发展历程,并对每个年代都用比较恰当的语词来表述其阶段性的特征。以生动和形象化的语言和图表,勾勒了整个人类从原始社会逐步发展到现代高科技文明社会中标准化事业发展的路径。第二部分“术语标准化研究”,提到了中文“标准”与英语“standard”和“criterion”如何相互对应问题,对如何实现标准化基本概念的“逻辑自洽”和标准化实践的“跨界开拓”提出了自己的创见。第三部分“标准化哲理研究”,既是对标准化一般理论和方法研究的重要补充,同时对标准化学科理论建设也不乏启示和指导性的意义。第四部分“理论产品的可信性探索”,提出“理论产品”这个新的术语和相应的概念,并把对其进行“可信性探索”提到议事日程之上,对推动当今社会文明的进步具有紧迫的现实意义。附录为《老骥伏枥志在千里——顾孟洁及其〈标准化科普与学术文集〉》。

《中国标准化》:您出版这本书的初衷是什么?

顾孟洁:1999年我出版了个人著作《憧憬与探索——标准化科普与学术文集(修订版)》,收到加拿大C.R.R.S.院长梁燕城博士对该书的评价信函,对我的理论研究和学术探索起到了极大的勉励作用。2008年5月,中国标准出版社出版了《憧憬与探索——标准化科普与学术文集(第三版)》,而后我又陆续撰写并发表了若干标准化方面的科普与学术作品。如今,本人已进入耄耋之年,回想起梁燕城博士的评价和期待,更重要的是在我国不断地扩大开放和深化改革的大政方针指引下,经济、科技和文化等方面迅猛发展,而在国际范围内则面临着“大国之间博弈”的严峻形势。在提升我国的硬实力和“软实力”方面,标准化的理论研究、学术交流和知识传播是不可缺少的。相信如当年应邀来华访问和座谈的法国标准化原理专家J.C.库蒂埃先生所预言的那样:“在保证这个伟大国家在世界经济和工业中占据一个突出位置的四个现代化建设中,中国的标准化将在西方经验以及其自身与古代同样丰富的文化基础上建立起来。”希望这本由线装书局出版的《标准化:推动人类文明进步的引擎》,能够对当下中国标准化事业的进一步发展起到添砖加瓦的作用。

《中国标准化》:回顾您过往的标准化生涯,有哪些难忘的经历?

顾孟洁:我在大学所学的专业是无线电技术,1960年在南工(今东南大学)毕业分配到北京第三机械工业部十局(电信工业局)工艺研究所(筹)。报到后被安排到十局标准化室见习,但在年底因病住院做手术需要预缴100元押金,由于工艺所是筹建单位没有设财务科,标准化室林惠修主任就决定干脆把我的档案纳入标准化室的正式编制,这“100元押金”直接改变了我的“人生轨迹”,成了我从事标准化工作的起点。

由我们的编辑团队编辑出版的全国无线电专业业务指导性刊物《标准化通讯》(后改名为《电子标准化质量》),在宣传国家和本行业的标准化方针政策、报道国际和国内的标准化工作动态和开展企业标准化工作经验交流、组织开展专题讨论等许多方面,具有种种特色,成了广大读者的良师益友,在1988年全国标准化期刊评比中荣获一等奖,并取得总分第一名的优异成绩。

自1979年起,我开始创作多种题材和体裁的标准化科普和学术作品。《辽宁标准化》是由李春田亲自创办的以标准化理论研究为重点的刊物,1982年该刊以三期连载的方式刊登了我的《憧憬与探索——对建立标准化新学科管见》一文,成为我投身标准化学术研究的开端。两年后,我的科学小品《魔方的启示》获1984年全国标准化科普征文一等奖,后被改编为同名科普电视片,由央视在1987至1989年的“世界标准日”期间播放。该片在1998年9月中国科协系统录像片评选中获科蕾奖银奖。

2003年,按照IEC第38号标准《IEC标准电压》1983年第六版中的要求,世界上凡是市电电压为220 V/380 V制和240 V/415 V制的国家经过20年过渡之后,要实行230 V/400 V的统一制式。为此,我国的市电电压220 V/380 V制式,将通过国家标准GB 156《额定电压》的修订来实现向230 V/400 V的过渡。由于我在1983年被借调到国家标准局工作,在外事处的IEC资料室完整地了解了这一动向,并在《电子工业标准化通讯》1991年第5期上发表了《电源制式国际统一问题学习札记》一文。因而1991年11月28日在苏州召开的GB 156《额定电压》国家标准修订工作会议上,我以特邀代表的身份参加,在会上向与会代表们阐明了我国市电电压220 V/380 V制式不可以改变的理由。我的观点得到了与会者的充分理解和支持,从而避免了一次重大的基础性国家标准修订上的决策失误,不仅避免了巨大的直接经济损失,而且消除了电力用户方面的无穷后患。

2008年,我加盟民间学术团体“北京相对论研究联谊会”,接着于2009年在杨启善理事长热情联络和邀请下,正式参加了“老科协”组织并且被推选为第三届理事会成员。老科协的主要活动(著书立说、培训教育、技术咨询和服务等)与电子产品的可靠性与质量管理密切相关。按照如今科技界和产业界对产品的分类(分为“硬件”“流程性材料”“软件”“服务”四类),以及把“软件”定义为“是通过支持媒体表达的信息所构成的一种智力创作”。这就启发了我把“相对论”视为人类的“理论产品”,并将其归入“软件”的范畴,与此同时,就可以把质疑、挑战爱因斯坦相对论的这种思维和学术活动划归“理论产品的可信性检验”这一学术活动范畴来进行定位。在杨理事长的认可和支持下,我的论文《“理论产品”的可信性工程刍议——兼评围绕爱因斯坦相对论的全球百年论争》于2009年12月在北京电子学会可靠性与质量管理委员会学术年会上正式宣读,并入编该年会的论文集。这是一条把挑战相对论的研究纳入主流学术活动的蹊径。2018年,在中国电子技术标准化研究院成立55周年、中国电子技术标准化研究院老科协成立20周年文集上刊载了我的论文《对“相对论”谬误的科学哲学分析——“理论产品”可信性检验的一个尝试案例》。该文作为年度杰出贡献奖被提名者的科研成果报送中国老科协,我本人获中国老科学技术工作者协会2018年度先进个人奖。

2008年加盟北京相对论研究联谊会后,我连续发表了多篇“重磅作品”。2010年7月,由中国科技促进会编、国家最高科技奖获得者徐光宪院士作序、中国科学技术出版社出版的大型文献《迈向世界的中国科技》,刊载了《顾孟洁:挑战相对论的探索之路》一文,文中插印了中国科学院地球物理研究所专家王德孚老先生的题贺嵌名联“孟同相对论争战,洁净泥沙淘得金”。在经过几番努力和几多辛苦之后,2013年春,《走出迷雾——顾孟洁挑战相对论文集(初版)》出版问世。

《中国标准化》:有哪些重要人物对您的标准化事业产生影响?

顾孟洁:贯穿在我的整个职业生涯中,有一个与众不同的特色,就是为了应对一系列的新使命,需要不断地学习新知和不停地思考新的问题。能够让我坚持几十年如一日不停地思考问题并寻找答案,有几个重要人物起到了非同一般的作用,如钱学森教授、顾颉刚先生、李春田教授。同他们的交往,是我毕生最难忘的。

1979年2月12日,在文大化同志(国家标准总局 “标准化普及读物”编写组召集人,后来担任过中国标准化综合研究所总工程师)的事先联络下,由中国标准化综合研究所戴荷生所长带领我们一行五人(其中还有文松山和邓振声同志)前往国防科委拜访钱学森教授,主要目的是聆听他对建立标准化这门新学科的大思路。钱学森教授先后两次同我们一一握手,还称呼我们的名字。在听完戴所长讲明来意后,钱老指出:“标准化研究所研究什么呢?最近我在想,把系统工程的概念扩大一点。我在前不久几篇文章中讲到科学的组织管理技术、系统工程,但有些理论问题没有搞清楚。科学研究的组织管理技术,叫科技研究系统工程,但理论基础之一的“科学学”还没建立。标准化也是一门系统工程,任务就是设计、组织和建立全国的标准体系,使它促进社会生产力的持续高速度发展。但标准化系统工程这项技术似乎还没有牢固的理论基础,还缺一门‘标准学’。标准学是把标准化作为社会的一项活动,历史的经验教训是什么?到底应该怎么组织?它不光是自然科学问题,还有政治问题、经济问题;它介于自然科学和社会科学之间,社会科学成分更大一些。标准化系统工程的方法是有的,运筹学、控制论、电子计算机等。所以方法论这部分不担心,只要有理论,就可以组织干……”他的讲话后来被整理成《钱学森谈标准化和标准学研究》,成为后来指导我国标准化学科建设的一篇经典之作。这次有幸同钱老握手并聆听他的讲话,对我此后的标准化学科理论探索是莫大的激励。

紧接着同年9月,我在门楼胡同的家址收到了当代中国史学和国学泰斗顾颉刚先生寄来的一封亲笔大函(半年前我在细读了他《秦汉的方士与儒生》大作后曾去信求教),约我前去他的南沙沟寓所面晤。从顾颉刚先生给我的回信内容看得出,他对我抱着一种期望。在经过一小时的晤面畅谈之后,他在最后鼓励我说:“你现在正当年华,应当胆子大些,敢于创新,大胆发现。”并即兴签赠给我一本他的新著《史林杂说》。在交谈之间,我看到他在厅堂上所挂的一幅由容庚书写的自儆联“好大喜功终为怨府;贪多务得哪有闲时”,不禁联想起他的“古史辨”学说,提出“层累造成的中国古史”的鲜明观点,确实体现出了他在史学研究上有特别的功力。在临别的时刻,他竟然向我行了一个九十度的鞠躬大礼,这使我受宠若惊,也成为我一生中的难忘瞬间。翌年冬天他以85 岁高龄驾鹤而去,将遗体献给医学科学院供解剖研究。他的治学精神和人生境界着实令人敬佩,更勉励着我要以实际行动来回报他的热忱相邀和深情厚望。

1978年是我的“不惑之年”,也可以说这是我参与国家级层面的标准化科普和学术活动的开端。从这一年起,就同中国高校培养的第一个“标准化研究生”李春田同志相识和共事,这是我的幸运。我们之间的关系,可以用“同舟共济,心心相印”来形容。从1978年开始合作编写一本全国通用的《标准化普及读物》,之后一直保持着密切的联系。1979年在昆明召开的中国标准化协会普及工作委员会成立大会上,他被推选为科普创作组组长,我被推选为副组长。1982年4月,中国人民大学出版社出版了由李春田主编的《标准化概论》,作为高等财经院校试用教材。不久后他推荐我为一个电力部门举办的标准化学习班担任讲课老师,就是按照《标准化概论》的内容来讲。这等于是为我学习、消化《标准化概论》的全部内容提供了机会。由于我在担任标准化协会的“科普创作组”副组长后,发表了较多的科普和学术作品,1995年9月中国标准出版社决定出版我的文集《憧憬与探索——标准化科普与学术文集》。时任国家技术监督局科技委主任暨中国标准化协会常务副理事长的李春田为该文集写了代序言《跋涉者的足迹》,对该文集作出了高度评价,指出“中国标准出版社出版这本文集的决断是有识之举。这本文集用一种特殊的笔法,记录了我国最近20年来标准化的发展轨迹……读这本文集中的作品,不仅令人振奋,给人以启迪,还能同跋涉者一起分享攀上山峦、俯视旷野的乐趣。因此,我向读者朋友推荐这本书。”李春田为人坦诚、工作勤奋,在标准化工作岗位上肩挑重负。他对标准化的科普工作和学术理论研究有深厚的感情,多次参加我们“普教委”老委员们的聚餐会,大家谈笑风生,无比愉快。但他同我还有学术上的深层交往。比如《轻工标准与质量》杂志编辑部约他为该刊撰写标准化的知识讲座,而他却把这项任务交给了我。我勉力为之,呕心沥血地撰写了《标准化哲理对话》,六篇连载为时一年,每一篇稿子在送到编辑部之前,都要经过他亲自审读把关。该连载文章在翌年初的读者评选中获特等奖,他深表祝贺。再如李春田教授的重要论著《现代标准化的前沿“模块化”的研究报告》在《中国标准化》杂志上长篇连载时,编辑部每篇都让我过目进行文字把关,和必要的润色,他都完全接受,最后结集成专著出版。他的自学日语达到应用自如的水平,因而他多次去日本,同日本规格协会的标准化理论家松浦四郎和质量管理专家石川馨等专家学者保持着良好和密切的联系。1997年10月14日,中国标准化协会为ISO成立50周年在北京召开了全国标准化学术研讨大会,我提交的论文《对“IEC标准电压”的综合分析——兼谈推行国际标准化的理想时机》被译成日文,是中方与日方对等宣读的三篇论文之一,这是李春田教授仔细审阅我的论文的结果。“工业工程”是李春田教授所重点研究的课题。他深入基层进行调查研究,并推行美国的泰勒所首创的时间研究、动作研究、制定作业标准等方法,并组织培训班和召开经验交流会,还出版这方面的资料汇编。我听过他的讲课,读过他所编写的材料,感到他就是当代中国的“泰勒”,这使我从内心更加深深地敬佩他。

1998年9月8日是我的60周岁生日,李春田教授专诚送给我一份生日礼品:一块天然的座雕和一个笔记本。他在笔记本上写道:“中国标准化园地里永远向上攀登的常青藤顾孟洁六十寿诞纪念—— 一九九八年九月八日李春田敬贺”。

《中国标准化》:对于我国标准化事业的发展,您有什么期待?

顾孟洁:中国标准化协会自1978年成立至今已近半个世纪,不断地对外扩大开放和对内深化改革的国家大政方针,给中国社会的飞速发展带来了蓬勃的生机。在其中,标准化工作的步伐既沉着又朴实。在半个多世纪之前,ISO标准化原理研究常设委员会(ISO/STACO)出版的《标准化的目的与原理》一书中,首次给出了标准化的内涵定义,即“标准化是在所有有关方面的协作下,进行有秩序的特定活动所制定并实施各项规则的过程”。这个定义迭经沿革,进入新世纪之后,我国又修改采用了ISO/IEC 2004年的第2号导则所给出的新的定义表述(具体内容从略)。但同世界上其他国家不同的是,在我国标准化学科建设中,标准化的哲理研究成果不断涌现。如在1987年出版的由李春田主编的《标准化概论(修订本)》中的第三章“标准系统的宏观管理原理”,运用现代系统论的哲学观点对标准化基本原理进行了综合性的阐释。自从1979年2月《钱学森谈标准化和标准学研究》正式发表之后,中国兵器工业标准化研究所研究员、工学博士麦绿波集30年标准化理论研究和实践,他的两部大著《标准化学——标准化的科学理论》和《标准学——标准的科学理论》先后于2017年和2019年在科学出版社出版。它们一起组成了标准化完整的科学理论体系,也可以说这是对四十年前钱学森教授首倡建立“标准学”的积极回应。

读完麦绿波的著述,使我感到中国标准化学术理论研究确实后继有人。从理论到实践,我更期待着“标准化概念的逻辑自洽和标准化实践的跨界拓展”,在生产技术活动和社会治理等各方面都有日新月异的变化,能全方位地赶超当代世界的先进水平,让社会公平正义、人民生活幸福安康的阳光洒满神州大地。在2025新的一年,让我们重温拿破仑在1816年说过的一句话:“中国是一个多病的、沉睡的巨人,但是当他醒来时,全世界都会震动。”