教育智能体如何提供更有效的支持?

[摘" "要] 教育智能体在数智空间中可扮演虚拟教师等角色并提供各类育人功能,对学习者的认知和情感发展有着重要影响。研究基于多媒体学习认知情感理论,利用教育智能体为学习者提供不同类型的认知支持与情感支持,并借助EEG信号探究不同类型的支持对学习的影响及其脑机制问题,为教育智能体的优化设计提供科学依据。研究发现:教育智能体的问题化元认知提示和积极情绪设计的组合是最有效的支持方式,可全方位改善学习者的元认知水平、情绪状态、学习效果和大脑认知过程;大脑额叶区的Alpha、Beta、Gamma波越活跃,学习者的元认知水平越高,但也造成了更多的认知负担,导致学习效果不佳。最后,研究提出三条教育智能体设计和开展相关研究的建议:合理设置问题化元认知提示,引领学习者高阶思维能力的发展;融合问题化元认知提示与积极情绪设计,促进学习者认知和情感的全面发展;借助EEG技术揭示脑机制,提供教育智能体优化的底层逻辑。

[关键词] 教育智能体; 脑电图信号; 脑机制; 元认知提示; 情绪设计

[中图分类号] G434" " " " " " [文献标志码] A

一、引" "言

教育智能体(Pedagogical Agent,PA),又称为教学代理,是用以满足不同教学目标要求的、类似教师或同伴的虚拟角色,可作为教师或学习伙伴,利用语言或表情与学习者交流,还可融入各类学习环境中,为学习者提供认知支持以及包含社会文化的学习体验[1]。早期的教育智能体主要担任导学角色,辅助教师解答学生疑问并提供即时反馈[2]。随着人工智能、虚拟现实等技术的飞速发展,教育智能体的形象更加逼真、功能愈发智能,可为学习者讲解教学内容、推送学习资源、提供交互反馈和情感支持等,给学习者带来更加个性化、智能化的学习体验。教育智能体不仅承载着传授知识的基本职能,更有着独特的育人功能。如何充分发挥教育智能体的育人优势,引导学习者发展高阶思维能力并养成数智空间中良好的学习习惯,这是亟须解决的新型教育问题,更是主动权必须掌握于人而不是机器的教育问题[3]。因此,教育智能体为学习者提供的支持不应只是知识的“传递者”,而应该扮演促进学习者认知和情感全面发展的“真导师”。

然而,当前鲜有研究对教育智能体如何为学习者提供有效支持、不同类型的支持影响学习的内部机制等问题开展深入探索。基于此,本研究通过教育智能体的元认知提示与情绪设计,为学习者提供认知和情感支持,并借助脑电图(Electroencephalogram,EEG)信号深入剖析学习者获得不同支持时的大脑认知规律,以回应“教育智能体如何提供更有效的支持”这一核心问题,为教育智能体的优化设计提供科学依据,为数智空间中的人才培养提供新的视角和解决方案。

二、理论框架与文献综述

(一)理论框架

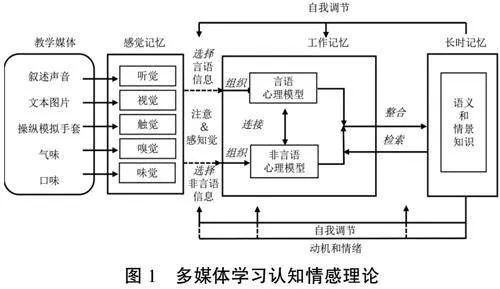

多媒体学习认知情感理论(Cognitive-Affective Theory of Learning with Media,CATLM)是Moreno在Mayer的多媒体学习认知理论基础上提出的[4]。该理论提出了情感中介假设与元认知中介假设,认为情感和动机因素通过增加或减少认知来调节学习,而元认知因素可以通过调节认知和情感过程来影响学习(如图1所示)。具体来说,根据情感中介假设,积极情绪能够促进学习者深入思考,调动更充分的认知加工资源理解学习内容,从而提高学习效果。元认知中介假设认为,当学习者能够意识到自己的知识水平、情感和动机的优势与局限性时,就可以通过元认知中的计划和监控能力,理解自身所要付出的认知努力,进而更好地调节学习。基于多媒体学习认知情感理论,在教学视频、虚拟现实等各类学习环境中,教育智能体可通过自身的语言、表情、动作、声音和交互等功能激发学习者的积极情绪、引导学习者的元认知活动,进而帮助学习者启动、维持和控制认知加工过程,促进深度认知处理和有意义学习的发生,最终提升学习者的学习表现。总的来说,通过对教育智能体的元认知引导功能和情绪特征进行合理设计,为学习者提供认知和情感支持,有望全面改进学习者的认知过程、情绪状态、元认知水平及学习效果。

(二)相关研究现状与问题的提出

以往的国内外相关研究主要关注教育智能体的形象、性别等呈现方式和交互反馈等功能设计对学习的影响[5]。近年来,有研究者也开始关注教育智能体的情绪特征对学习的影响。例如:刘清堂等人的研究发现,学习者对提供学习情况和积极情绪反馈的教育智能体的接受程度显著高于仅提供学习情况反馈的教育智能体[6];Lawson和Mayer通过实验证明,教育智能体的积极情绪特征也激发学习者产生了相应的积极情绪,学习者认为具有积极情绪的教育智能体更可信、更人性化[7]。可见,教育智能体的情绪设计可以作为激发学习者积极情绪的有效方法,进而帮助学习者主动调节认知加工过程、促进深度认知处理,最终获得良好的学习效果。

元认知提示指整合在学习情境中,通过引导学习者的元认知活动(如计划、监控、调节、评估等)来支持其对认知活动监控及调节,从而优化学习路径,提升学习效果[8]。元认知提示一般以问题或建议的形式呈现,可分为问题化提示和结构化提示两种类型。其中,问题化提示以高开放式问题呈现,指导性较弱,旨在引发学习者对任务完成及元认知决策所需步骤的深层独立思考;结构化提示则以低开放式问题呈现,除问题本身外,还会通过增加额外的指导、例子或缩小答案选择范围等方式来帮助学习者降低任务的复杂性和范围,提升元认知意识[9]。国内外相关研究发现,两种提示在提升学习者元认知知识或技能方面具有不同程度的积极作用。例如:Molenaar等人的研究发现,提供问题化提示和结构化提示均有助于增强学习者的元认知活动,且接受问题化提示的学生表现更好[10]。

综上所述,情绪设计可作为教育智能体提供情感支持的手段,但还没有研究将元认知提示作为教育智能体提供认知支持的手段。因此,也没有研究将教育智能体的元认知提示与情绪设计相结合,为学习者提供元认知和情感的双重支持,对其内部机制尤其是大脑认知规律也缺乏深入探索。

因此,本研究基于多媒体学习认知情感理论,通过EEG信号和相关测量工具深入探究教育智能体的元认知提示(问题化和结构化)和情绪设计(中性和积极)对学习的影响及其脑机制问题,具体将解决以下3个研究问题:教育智能体的元认知提示和情绪设计对学习者的学习效果有何影响;教育智能体的元认知提示和情绪设计对学习者的元认知水平和情绪体验有何影响,元认知水平和情绪体验对学习效果是否存在预测作用;教育智能体的元认知提示和情绪设计的脑机制是什么。最终,本研究将根据上述问题的发现回应“教育智能体如何提供更有效的支持”这一核心问题。

三、研究方法

(一)实验设计与被试

本研究采用2(元认知提示)×2(情绪设计)的两因素被试间实验设计,教育智能体的元认知提示设计包括“问题化提示”“结构化提示”两种类型,情绪设计包括“中性情绪”“积极情绪”两种类型,最终形成四个实验组:“问题化提示amp;中性情绪”组、“问题化提示amp;积极情绪”组、“结构化提示amp;中性情绪”组、“结构化提示amp;积极情绪”组。从T大学招募非生物专业的被试120人,去除先前知识水平较高、脑电数据测量中断的被试16人,最终保留104人(男生11人,女生93人,年龄在18~25岁之间),将男生和女生分别随机分配至四个实验组中,每组被试25~29人,四组被试的年龄(F=1.152,p=0.332)以及性别比例都不存在显著性差异(χ2=4.640,p=0.201)。

(二)学习材料

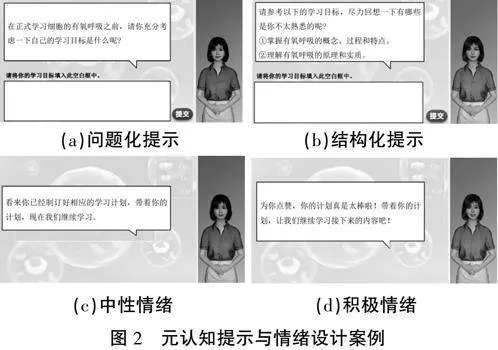

本研究将教育智能体融入较为常见的在线视频学习情境中,为学习者提供元认知提示和情感支持。视频学习材料来源于高中生物人教版统编教材中“有氧呼吸的过程”这一章节的配套视频资源。参考De Backer等人[9]的研究,教育智能体的元认知提示(问题化和结构化)出现在视频学习开始之前、知识点之间以及视频学习结束之后,引导学习者对学习任务的目标、计划、进度及自我评价进行深层次思考,开展计划、监控、调节、评估等元认知活动,样例如图2(a)(b)所示。问题化提示设置开放式提问并要求学习者在文本框中予以回答,引导学习者开展元认知活动;结构化提示则为学习者提供相应的参考选项并要求学习者根据参考选项在文本框中予以回答,以此来降低元认知任务的复杂性。参考朱珂等人[11]的研究,教育智能体的情绪设计(中性和积极)贯穿于整个视频学习材料,样例如图2(c)(d)所示。中性情绪的教育智能体采用中性表情、平静语调和中性情感词汇;积极情绪的教育智能体采用微笑表情、热情语调和积极情感词汇。

(三)测量变量及工具

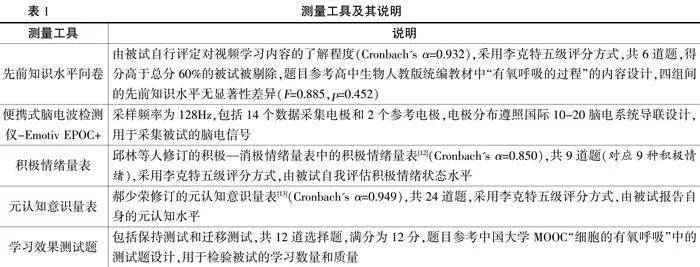

本研究使用的测量工具及其说明,见表1。

(四)实验流程

本研究的实验流程,如图3所示。

四、结果分析与讨论

本研究导出四个实验组的学习效果、元认知水平、情绪体验和各脑区脑波指标的平均值(M)与标准差(SD),见表2。采用两因素方差分析探究教育智能体的元认知提示与情绪设计对各因变量的主效应和交互作用;采用线性回归分析探究元认知水平和积极情绪对学习效果的预测作用;采用相关性分析探究脑认知与元认知水平、情绪状态和学习效果之间的关联。

(一)教育智能体的元认知提示和情绪设计对学习者学习效果的影响

教育智能体的元认知提示和情绪设计对保持和迁移测试成绩均无显著的主效应,但存在边缘显著或显著的交互作用(F=2.839,p=0.095,η2=0.028;F=4.989,p=0.028,η2=0.048)。进一步的简单效应分析发现,在问题化提示条件下,教育智能体的积极情绪显著提升了迁移测试成绩(p=0.039)。通过此结果,可以得出如下结论:

第一,教育智能体的元认知提示和情绪设计对学习者的保持测试成绩没有显著的影响。这或许是因为本研究中的视频学习内容为陈述性知识,相对比较简单,学习时长也较短,学习者对知识记忆的难度不大,因此,教育智能体的元认知提示和情绪设计均未对学习者的学习数量产生显著的影响。

第二,教育智能体的问题化提示和积极情绪设计组合可显著提升学习者的迁移测试成绩。这说明当教育智能体通过问题化元认知提示和积极情绪设计为学习者提供认知和情感的双重支持时,更有利于学习者对学习内容的深度理解与迁移应用。这是因为问题化提示以高开放式问题呈现,给学习者更多的空间独立思考决策并最终完成任务,在这个过程中充分调动自身的元认知活动,进而提高知识的迁移能力。当学习者遇到元认知这类高阶思维任务时,教育智能体的积极情绪营造了一种轻松愉悦的学习环境,能够帮助学习者有效分配认知加工资源、加深对知识的理解,最终提高学习质量[14]。

(二)教育智能体的元认知提示和情绪设计对学习者元认知水平和情绪体验的影响,以及元认知水平和情绪体验对学习效果的预测作用

情绪体验:教育智能体的元认知提示对积极情绪有显著的主效应(F=10.437,p=0.002,η2=0.095),问题化提示显著优于结构化提示。情绪设计的主效应和二者的交互作用都不显著。

元认知水平:教育智能体的元认知提示对元认知评价的主效应边缘显著(F=3.349,p=0.070,η2=0.032),问题化提示显著优于结构化提示,情绪设计无显著的主效应。元认知提示和情绪设计对元认知评价存在显著的交互作用(F=7.070,p=0.009,η2=0.066)。简单效应分析发现,在问题化提示条件下,积极情绪显著提升了元认知评价水平(p=0.021);在积极情绪条件下,问题化提示显著提升了元认知评价水平(p=0.002)。元认知提示和情绪设计对元认知计划、监控和调节都无显著的主效应和交互作用。

情绪体验与元认知水平对学习效果的预测作用:将积极情绪及元认知水平作为自变量,将学习效果(保持和迁移测试成绩之和)作为因变量,进行线性回归分析,结果发现积极情绪与元认知中的监控、调节和评价都对学习效果产生了正向影响。多元线性回归方程及其统计检验量分别为:学习效果=4.503+0.069×积极情绪+0.022×元认知监控(F=3.226,p=0.044);学习效果=4.565+0.072×积极情绪+0.019×元认知调节(F=3.176,p=0.046);学习效果=4.643+0.071×积极情绪+0.016×元认知评价(F=3.176,p=0.046)。

通过上述分析,可以得出以下结论:

首先,教育智能体的问题化提示可以激发学习者的积极情绪。此发现与Feng等人[15]的研究结论一致,问题化提示可以有效激发学习者的好奇心和学习兴趣,并帮助学习者进行情绪调节,最终产生积极的情绪状态。此外,控制—价值理论认为,积极情绪可由控制活动或对结果的认知评估而诱发[16],教育智能体的问题化提示通过为学习者提供具有挑战性的学习任务,提升了学习者对学习过程和成果的控制、感知与评价水平,从而对学习者的情绪产生了积极影响。

其次,教育智能体的问题化提示及其与积极情绪设计组合时,可提升学习者的元认知评价水平。这表明教育智能体为学习者提供问题化提示和积极情绪设计的双重支持时,可以有效促进学习者对学习过程与成果的深层反思,使其更有效地评估和调节认知过程进而提升元认知评价能力。可能的原因包括:一方面,问题化提示能够鼓励学习者进行自我解释,积极参与学习过程并开展深层次的反思与评价;另一方面,教育智能体呈现出的积极情绪线索可以改善学习者的认知能力,并激活学习者更高水平的学习动机,促使其调用更多的元认知学习策略。

最后,学习者的元认知水平和积极情绪体验对学习效果具有一定的预测作用。这表明教育智能体通过恰当的认知支持(问题化提示)和情感支持(积极情绪设计),激发了学习者的积极情绪,提升了学习者的元认知水平,进而促进了学习者对知识的记忆和迁移应用,最终实现高效的学习,符合前述的多媒体学习认知情感理论的核心观点与假设。

(三)教育智能体的元认知提示和情绪设计的脑机制

1. 脑电指标的选取

人类的大脑是中枢神经系统最高级的部分,包括左右大脑半球,每个半球包含额叶、颞叶、顶叶、枕叶四个区域,与人类的认知和情绪等活动相关[17]。例如:大脑前额叶皮层与元认知监控高度相关,专门负责策略的选择和行为的控制[18],额叶也与情绪有关[19];颞叶尤其与听觉信息加工、长时记忆的形成和储存有密切关系[20],顶叶与枕叶在视觉注意中发挥重要作用,可以帮助引导视觉注意[21]。EEG信号是使用电生理指标来反映大脑活动的数据,是评估认知和情绪的重要方法[22]。EEG信号从频域上可以分为Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma五种波型,但Delta波通常在无意识或极度疲倦状态下出现,Theta波在心理和精神上呈现极度松弛状态下(如常说的“半梦半醒之间”)出现,Alpha、Beta、Gamma波通常用于学习场景中反映学习者的认知与情绪状态[23]。综上所述,本研究导出额叶、颞叶、顶叶、枕叶四个脑区的Alpha、Beta、Gamma波,用以分析大脑工作机制问题。

2. 脑电数据分析

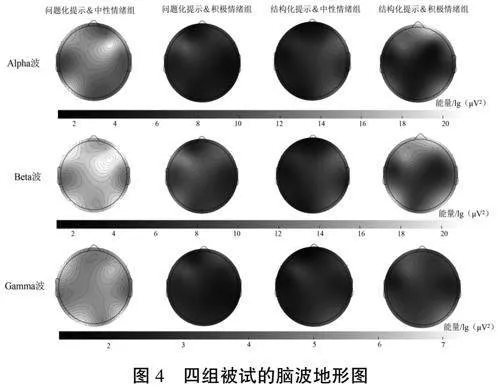

四组的Alpha、Beta、Gamma波均在额叶区有强烈的平均功率谱能量,且Alpha、Beta波的平均功率谱能量要强于Gamma波。这是因为额叶作为大脑发育中最高级的一部分,对人的高级的、目的性行为有重要作用[24]。除此之外,“问题化提示amp;中性情绪”组三种脑波的平均功率谱能量都最强烈(如图4所示,颜色越浅代表平均功率谱能量越强烈),但该组的保持和迁移测试成绩均为最低(见表2),可见过于活跃的大脑状态反而会阻碍学习。

脑波数据的差异情况:教育智能体的元认知提示对额叶区的Beta、Gamma波主效应显著(F=5.574,p=0.020,η2=0.053;F=7.161,p=0.009,η2=0.067),问题化提示显著高于结构化提示。教育智能体的情绪设计对额叶、枕叶区的Gamma波主效应显著(F=6.040,p=0.015,η2=0.058;F=6.502,p=0.012,η2=0.061),中性情绪显著高于积极情绪。教育智能体的元认知提示和情绪设计对所有脑区的三种脑波都存在显著的交互作用。进一步的简单效应分析表明,在问题化提示条件下,教育智能体的中性情绪显著提升了额叶、颞叶、顶叶、枕叶区的Alpha波(p=0.002;p=0.006;p=0.004;p=0.009)和Beta波(plt;0.001;p=0.031;p=0.015;p=0.001)以及Gamma波(plt;0.001;p=0.001;plt;0.001;plt;0.001);在中性情绪设计条件下,教育智能体的问题化提示显著提高了额叶、颞叶、顶叶、枕叶区的Alpha波(p=0.001;p=0.010;p=0.017;p=0.037)和Gamma波(plt;0.001;p=0.003;plt;0.001;plt;0.001),以及额叶、顶叶、枕叶区的Beta波(plt;0.001;p=0.026;p=0.002)。

脑波数据与其他测量指标之间的相关性:元认知水平与额叶区的Alpha、Beta波,以及颞叶与额叶区的Gamma波显著正相关(r=0.232,p=0.018;r=0.271,p=0.005;r=0.225,p=0.022;r=0.193,p=0.049);迁移测试成绩与额叶区的Alpha、Gamma波显著负相关(r=-0.203,p=0.039;r=-0.208,p=0.034)。

通过上述分析,可以得出如下结论:

第一,问题化提示与中性情绪的组合显著提升了学习者大脑的活跃程度。首先,教育智能体问题化提示和中性情绪设计组合时提升了额叶、颞叶区的Alpha波。Alpha波多在学习者平静及放松时出现[25],表明此种组合设计使得学习者的大脑过于放松。其次,当教育智能体的问题化提示和中性情绪设计组合时,额叶和枕叶区的Beta波也十分活跃,Beta波不仅能反映学习者的注意力情况,还可以作为认知负荷的衡量指标[26],表明该组合设计使学习者在信息加工时投入了过多精力,造成了一定的认知负担。最后,教育智能体的问题化提示和中性情绪组合时提升了额叶、顶叶与枕叶区的Gamma波。Gamma波与感知、记忆和注意等高级认知活动密切相关,在大脑额叶有较多分布[27]。额叶可以负责学习过程中的元认知监控活动,引导学习者进行自我决策。因此,该组合设计使学习者进行了更深入的元认知调动,提高了信息加工中的高级认知水平,但学习者也付出了更多的努力。

第二,学习者的脑波与元认知水平和学习效果之间存在着一定的关联机制。首先,学习者的元认知水平与额叶区的Alpha、Beta波,以及额叶、颞叶区的Gamma波显著正向相关。这表明学习者元认知的调动程度与其额叶区的脑波活动存在较强的关联,可作为元认知水平的脑波指标表征。其次,学习者的迁移测试成绩与其额叶区的Alpha、Gamma波显著负相关,即额叶区的Alpha、Gamma波高度活跃时,对学习效果有抑制作用。总体来讲,大脑的放松或活跃程度、认知负荷与学习成绩密切相关,过于放松或活跃的大脑状态、较高的认知负荷水平使得学习者无法有效地分配认知资源,最终导致了较差的学习效果。

五、结论及建议

总体来讲,教育智能体的问题化元认知提示和积极情绪设计的组合是最有效的支持方式,对学习者的元认知水平、情绪状态、学习效果和大脑认知可发挥全方位的促进作用,可有效改善在线环境中学习者缺乏高阶交互、情感共鸣,以及认知负担过重等现象[28]。本研究提出教育智能体的优化设计策略及利用EEG信号深化数智时代大脑认知发展研究的建议,以期为人工智能时代下教育智能体的功能设计提供参考,推动教育智能体向“真导师”角色实质性迈进。

(一)合理设置问题化元认知提示,引领学习者高阶思维能力的发展

通过教育智能体提供问题化元认知提示,可以有效引导学习者开展深度思考、监控学习进度、评估理解程度并调整学习策略,促进其高阶思维能力的发展。本研究发现,当教育智能体通过问题化元认知提示为学习者提供认知支持时,有效提升了学习者的元认知评价能力及学习效果。这与以往研究结论一致,进一步证实了问题化元认知提示可以有效发展学习者的元认知技能,在培养学习者自主学习能力、深化知识理解以及实现学习目标方面具有关键作用。基于此,未来研究应当考虑在各类数智学习环境下,尤其是在生成式人工智能的加持下,通过教育智能体主动为学习者提供问题化元认知提示,以优化基于ChatGPT等人工智能技术的会话代理的交互功能,引导学习者主动监控学习进程,满足学习者的深层认知需求,从而实现更加高效的学习[29]。

(二)融合问题化元认知提示与积极情绪设计,促进学习者认知和情感的全面发展

利用教育智能体同时提供元认知提示和积极情绪的双重支持,帮助学习者及时调节情绪状态,维持合理的认知加工资源分配。本研究中,当教育智能体提供问题化提示支持时,积极情绪设计(如鼓励性的语言或微笑表情等)调和了学习者的高认知负担状态,帮助学习者合理控制了认知负荷,更有利于学习者知识迁移能力的提升。此结论也进一步证实了元认知提示与积极情绪设计相辅相成,能有效促进认知处理、增强元认知技能、改善学习情绪,共同有效推动学习进程。基于此,未来研究应更加注重教育智能体认知支持与情感支持的协同作用,如利用大语言模型技术,实现更加智能化、人性化的对话机制,以实时监测、调节学习者的情绪状态,进而适时引导学习者的认知方向,扮演有情感温度的“真导师”,促进学习者认知和情感的全面发展。

(三)借助EEG信号揭示脑机制,提供教育智能体优化的底层逻辑

教育者和研究者还应持续深入探索教育智能体影响大脑认知发展的底层逻辑,以脑为导向促进学习者在数智化环境中的有效学习。本研究借助EEG信号揭示了部分教育智能体影响大脑认知的机理:学习者的元认知水平越高,其额叶区的Alpha、Beta波,额叶与颞叶区的Gamma波越活跃;学习者的迁移测试成绩越差,其认知负荷越高、注意力越涣散,额叶区的Alpha、Beta、Gamma波也越活跃。这些发现不仅为教育智能体的优化设计提供了脑机制方面的依据,还可为促进学习者在数智空间中的大脑认知发展及有效学习的研究与实践提供参考。此外,还可借助心率变异性、皮肤电反应和肌电图等多模态采集及分析技术实时关注学习者在数智空间中的内在状态与认知行为,据此通过教育智能体为学习者提供更精准、有效的个性化认知与情感支持[30]。

本研究仍存在一些不足及后续改进的方向。第一,研究中采用的教育智能体的有用性、易用性以及性别、形象等基本特征尚未经过系统评估;第二,本研究中的被试为大学生,并且多为女性,研究结论是否适用于其他年龄和性别的学习者仍有待验证。因此,后续研究应该着重关注这些可能对研究结论产生影响的因素,进一步拓展教育智能体的“育人”功能。

[参考文献]

[1] 巴深,刘清堂,吴林静,等. 教育智能体情绪线索对大学生学习情绪与动机的影响研究[J]. 远程教育杂志,2021,39(6):48-57.

[2] 何克抗. 教学代理与自适应学习技术的新发展——对美国《教育传播与技术研究手册》(第四版)的学习与思考之六[J]. 开放教育研究,2017,23(5):11-20.

[3] 徐振国,刘志,党同桐,等. 教育智能体的发展历程、应用现状与未来展望[J]. 电化教育研究,2021,42(11):20-26,33.

[4] MORENO R. Does the modality principle hold for different media?A test of the method-affects-learning hypothesis[J]. Journal of computer assisted learning,2006,22(3):149-158.

[5] 王雪,乔玉飞,王崟羽,等. 教育智能体如何影响学习者情绪与学习效果?——基于国内外39篇实验或准实验研究文献的元分析[J]. 现代教育技术,2022,32(8):59-66.

[6] 刘清堂,尹兴翰,章光琼,等. 在线协作会话中情绪设计支持的教学代理反馈模型构建及应用研究[J]. 电化教育研究,2024,45(1):84-91,99.

[7] LAWSON A P, MAYER R E. Does the emotional stance of human and virtual instructors in instructional videos affect learning processes and outcomes?[J]. Contemporary educational psychology,2022,70:102080.

[8] BERTHOLD K, N?譈CKLES M, RENKL A. Do learning protocols support learning strategies and outcomes? The role of cognitive and metacognitive prompts[J]. Learning and instruction,2007,17(5):564-577.

[9] DE BACKER L, VAN KEER H, VALCKE M. Eliciting reciprocal peer-tutoring groups' metacognitive regulation through structuring and problematizing scaffolds[J]. The journal of experimental education,2016,84(4):804-828.

[10] MOLENAAR I, VAN BOXTEL C A M, SLEEGERS P J C. The effects of scaffolding metacognitive activities in small groups[J].Computers in human behavior,2010,26(6):1727-1738.

[11] 朱珂,卞茗慧,王东. 教育智能体情绪线索赋能在线学习的模型构建及实践研究[J]. 远程教育杂志,2024,42(3):68-78,112.

[12] 邱林,郑雪,王雁飞. 积极情感消极情感量表(PANAS)的修订[J]. 应用心理学,2008,14(3):249-254,268.

[13] 郝少荣. 元认知策略在高中英语(牛津上海版)教学中应用的研究[D]. 上海:华东师范大学,2007.

[14] 王雪,高泽红,张蕾,等. 价值诱导促进视频学习的机制和策略研究:基于多模态数据的分析[J].电化教育研究,2022,43(2):56-63.

[15] FENG C Y, CHEN M P. The effects of goal specificity and scaffolding on programming performance and self-regulation in game design[J]. British journal of educational technology,2014,45(2):285-302.

[16] PEKRUN R. The control-value theory of achievement emotions: assumptions,corollaries,and implications for educational research and practice[J]. Educational psychology review,2006,18(4):315-341.

[17] CHO A N, JIN Y, AN Y, et al. Microfluidic device with brain extracellular matrix promotes structural and functional maturation of human brain organoids[J]. Nature communications,2021,12(1):4730.

[18] 刘淑芳,陈功香. 基于脑科学的动态元认知监控理论新发展[J]. 教育生物学杂志,2023,11(1):1-6.

[19] DAVIDSON R J, JACKSON D C, KALIN N H. Emotion,plasticity,context,and regulation: perspectives from affective neuroscience[J]. Psychological bulletin,2000,126(6):890-909.

[20] SQUIRE L R, ZOLA-MORGAN S. The medial temporal lobe memory system[J]. Science,1991,253(5026):1380-1386.

[21] CULHAM J C, KANWISHER N G. Neuroimaging of cognitive functions in human parietal cortex[J]. Current opinion in neurobiology,2001,11(2):157-163.

[22] 徐晓青,赵蔚,刘红霞. 混合式学习环境下情绪分析应用与模型研究——基于元分析的视角[J]. 电化教育研究,2018,39(8):70-77.

[23] 王雪,牛玉洁,贾薪卉,等. VR和情绪诱发对学习影响的脑机制及优化策略研究[J]. 远程教育杂志,2023,41(6):84-93.

[24] 李菲. 经颅交流电刺激在运动学习与工作记忆方面的研究[D]. 南京:南京邮电大学,2022.

[25] 秦天鹏,生慧,岳路,等. 脑电信号情绪识别研究综述[J]. 计算机工程与应用,2023,59(15):38-54.

[26] MUTLU-BAYRAKTAR D, OZEL P, ALTINDIS F, et al. Split-attention effects in multimedia learning environments:eye-tracking and EEG analysis[J]. Multimedia tools and applications,2022,81(6):8259-8282.

[27] 王碧霄. 数字工作记忆任务下的EEG机理与分类研究[D]. 南京:南京邮电大学,2023.

[28] 魏雪峰. 互联网教育服务:分析、评价与实践[M]. 北京:中国社会科学出版社,2023:98-121.

[29] 翟雪松,张丽洁,夏亮亮,等. 基于GAI的逆向工程教学思维在人机协作中的应用研究——以编程教育为例[J]. 电化教育研究,2024,45(9):61-68.

[30] 吴林静,陈梦凡,高喻,等. 面向调节学习支持的智能教学代理设计与实证研究[J]. 电化教育研究,2024,45(11):53-60.

How Can Pedagogical Agents Provide More Effective Support? —Exploration of Brain Mechanisms and Optimization Strategies Based on EEG Signals

WANG Xue, SUN Minglin, YANG Jie, DENG Li

(Faculty of Education, Tianjin Normal University, Tianjin 300387)

[Abstract] Pedagogical agents (PAs) can serve as virtual teachers, offering various nurturing functions in the Digital Intelligence Space(DIS), significantly influencing learners' cognitive and affective development. Based on the cognitive-affective theory of learning with media (CATLM), this study provides learners with different types of cognitive and affective support through PAs, and explores the impact of the support on learning and its brain mechanism with the help of EEG signals, so as to provide a scientific basis for the optimal design of PAs. It has been found that the combination of problematic metacognitive prompts and positive emotional design of the PA is the most effective support for enhancing learners' metacognitive levels, emotional states, learning outcomes, and brain cognitive processes comprehensively. Specifically, the more active the Alpha, Beta, and Gamma waves are in the frontal regions of the brain, the higher the learner's metacognitive level is, but it also creates an increased cognitive load, leading to" poor learning outcomes. Finally, three recommendations are proposed for designing PAs and conducting related research: reasonably setting up problematic metacognitive prompts to foster the development of learners' higher-order thinking ability; integrating these prompts with positive emotional design to promote learners' comprehensive cognitive and emotional development; and leveraging EEG signals to reveal brain mechanisms and provide the underlying logic for the optimization of PAs to provide a reference for pedagogical exploration and practice in the Digital Intelligence Space.

[Keywords] Pedagogical Agents; EEG; Brain Mechanism; Metacognitive Prompt; Emotional Design

基金项目:2021年国家自然科学基金青年项目“教学视频中情绪设计对学习的影响机制及其优化方法研究”(项目编号:62107030);2024年天津师范大学研究生科研创新项目“在线学习环境下虚拟数字人的应用创新:基于元认知与情感支架的理论与实践研究”(项目编号:2024KYCX124F)

[作者简介] 王雪(1981—),女,黑龙江绥滨人。教授,博士,主要从事多媒体画面语言学、数字教育媒体、学习分析、人工智能教育应用研究。E-mail:wangxuetjnu@qq.com。