京京爷爷

作者简介

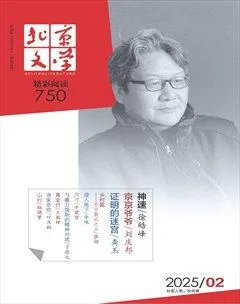

刘庆邦,著名作家。1951年12月生于河南省沈丘县。当过农民、矿工和记者。现为北京作家协会副主席,一级作家,北京市政协委员,中国作协第九届全委会委员。著有长篇小说《红煤》《断层》《远方诗意》《平原上的歌谣》。中短篇小说集、散文集《走窑汉》《梅妞放羊》《遍地白花》《响器》等二十余部。短篇小说《鞋》获1997至2000年度第二届鲁迅文学奖。中篇小说《神木》获第二届老舍文学奖。根据其小说《神木》改编的电影《盲井》获第53届柏林电影艺术节银熊奖。曾获北京市首届德艺双馨奖。

窗外打第一声雷,京京爷爷就听见了。雷声不是很大,听起来闷闷的,外面像裹了一层陈年的棉花套子。雷声听起来还有些远,远得如在远古,如在天边,让人怀疑是不是真的打了雷。京京爷爷对雷声是敏感的,他的敏感,不仅在于他从小在农村听惯了雷声,还在于北京好几个月没下过一场透雨,已经有些干旱。过了春节到清明,过了立夏到小满,也不能说北京一场雨没下过,只是下得很小。有的是雨过地皮湿,有的连地皮湿得都不普遍,没树罩着的地方是湿的,树叶稠密的大叶杨树下面还是干的,干得地面一片白。因长时间缺雨少水,他看见居民小区里的树叶已经有些发躁,一点儿都不水灵。花园里月季开完第一茬花后,第二茬花的花苞噘着小嘴,开得一点儿都不积极。一些原本绿色的草坪,其中也出现了黄色的斑块,有些难看。京京爷爷已经不再种庄稼,但在天旱的时候,他仍像一个庄稼人一样在盼着下雨。他天天看电视里的天气预报,白天盼下雨,夜里盼下雨,连做梦都盼着能下一场痛快淋漓的大雨。是在午后,他正在卧室里睡觉。虽说他睡得有些迷迷糊糊,但雷响第一声还是被他的耳朵捕捉到了,一听到雷声,他激灵一下就清醒过来。一醒过来,他只穿着背心和短裤,趿拉上拖鞋,就到阳台上去了。

他家的阳台是封闭式的,三面都安装有玻璃和窗纱。有一扇玻璃窗向外开着,他透过尼龙窗纱向外看。窗纱上沾有一些春天时飘飞的柳絮,棉化的絮毛毛糊住了窗纱上的一些透气孔,窗纱显得不是很透亮。这时,第二声雷响从远方疙疙瘩瘩地滚了过来,响声似乎比第一声大一些,离他家的房子也更近一些。他没有看到闪电,只听到了雷声。闪电总是比雷声速度快,闪电闪过之后,雷声才会传过来。可能因为闪电的电光还比较弱,加上是白天,闪电没有显现出来。天是阴的,阴得还比较厚。京京爷爷相信,打雷历来是下雨的前奏,只要打雷,就有可能会下雨。

让京京爷爷猝不及防的是,随着一道强烈的电光闪过,随着一声爆炸般的炸雷炸响,大雨点子噼噼啪啪就砸了下来。他赶紧把能推拉的纱窗推到一边,关上了玻璃窗。雨点子打得玻璃窗砰砰响,很快在玻璃上形成了一层水幕。老天爷,终于下雨了,太好了,太好了呀!他一高兴,差点说出了声。他还想向他的老伴儿报告一下下雨的好消息,想到老伴儿正带着孙女京京在另一个房间里关着门睡觉,就没去告诉老伴儿。雷打得这么响,一定会把老伴儿惊醒。老伴儿之所以没有起床,一定是想让京京继续睡觉。京京的精神头儿总是很好,老是大睁着眼睛,不愿意睡觉。老伴儿每次都是又是拍,又是哄,又是讲故事,又是唱催眠曲,才能把京京哄睡着。别看京京不愿意睡觉,她一旦睡着了,不管是打炸雷,还是下暴雨,对她睡觉都构不成什么影响。

炸雷连着打,一声更比一声炸。大雨在往暴里下,一阵更比一阵猛。他隔窗看见,外面还起了风,楼下的垂柳被大风刮得东摇西歪,原本垂着的柳条被大风刮得横飞起来。楼下的人行道上已有了积水,变得白汪汪的。京京爷爷成天盼着下雨,雨终于下来了,他干什么呢?是不是要回屋躺下继续睡觉呢?俗话说,下雨天,睡觉天。听着哗哗的雨声睡觉,那是相当不错的。然而,他来到卫生间,提上塑料桶和拖把,快步下楼去了。大号的塑料桶是天蓝色,拖把是用再生棉搓成的棉条扎成的,是麻灰色。他家住在四楼,楼上没有电梯,他只能步行下楼。他下到一楼,来到单元门口,把空着的塑料桶放在门外面去了。事情明摆着,他在用塑料桶接雨水。单元门口上方有一块探出去的水泥遮板,如注的大雨落在水泥遮板上,不作任何停留,便从遮板的边沿平滑下来。平滑下来的雨水,有的呈条状,有的结成一块一块,还有的被扯成了扇子面,像透明的玻璃一样。他把塑料桶放在成块掉落的雨水下面,水块子砸得水桶底响了几声,很快就接了半桶水。他把拖把放在水桶里去了,上下捣动,利用雨水涮拖把。桶里的雨水是清的,他把拖把涮了几下,桶里的水就变得有些浑浊。他没有把拖把拿出来,雨水一直往桶里加水,他就一直把拖把在水里捣动。直到桶里的水满得从桶口洋溢出来,直到桶里的水不那么浑了,他才提起拖把,用手把拖把里饱含的水分拧了拧,拧得不再滴水,他才又接了上半桶水,左手提着水桶,右手提着拖把,上楼去了。他虽说已年过花甲,身体状况还算可以,爬楼梯时没怎么喘气,就把水提到楼上去了。

从小在农村养成的习惯,京京爷爷对水一直很爱惜。他小时候,全村只有一口水井,几百口子人吃水都是从那口井里打。烈日当头的收麦季节,在生产队里割麦的人们,都是喝那口井里的凉水。挑水的人把一挑子两水筲水挑到地头,不管是男人还是女人,都是把头埋进水筲里大口大口喝,像牛喝水一样,一口气差不多能把凉水喝下去半水筲。大雪飘飘的日子,天寒地冻,不可一天无水的人们,还得去那口井里打水。有人挑着盛满水的水筲,一不小心在冰地上滑倒了,倒了水筲,清水泼了一地。他们骂了一句自己,从地上爬起来,还得去井台打水。这样打来的水,他们总是用得很节省,能省一瓢是一瓢,能省半碗是半碗。很多人早上起来不洗脸,一冬天不洗一次头,都是因为舍不得抛洒水。包产到户以后,京京爷爷见不少人家在自家院子里打了压水井,他也花钱请专事打井的人在自家院子一角打了一口。摁动下面铁水管里连接有皮碗子的铁压把,往下一压一压,地下水就被抽了出来。水刚流进铁桶时冒着白色的水花,像是白水。铁桶灌满后,眨眼之间,水就变得清凌凌的,能照见人脸。家里有了自家的压井,取水方便了,他是否就放开了随便用呢?不,他用水用得照样很节省。他听老辈的人说过,人一辈子不管用过多少水,死后到了阴间,就得把生前用过的水重新喝一遍,连脏水都要喝。这样的话虽说像神话,但神话总是有些吓人,他一听就记住了,一辈子都不会忘记。热天在院子里洗澡,冲凉,他本来想接一盆清水,从头到脚浇下来。想了想,他没有浇,而是用毛巾蘸水,在自己身上擦巴擦巴,就完了。

京京爷爷利用雨水涮拖把,当然是为了擦地。他们家的房子是儿子、儿媳贷款买的,三室一厅,一共有九十多平方米。他擦地先从客厅擦起。在农村的家,他从来不用拖把擦地。农村家里的地是土地,倘若用水拖把擦地,只能像是和泥,越擦泥巴越多。到了北京儿子的家,在儿子的安排下,他才开始用拖把蘸水擦地。儿子家里的地铺的是米黄色的地板砖,一点儿都不脏。可儿子要求擦地,至少三天擦一次,他不能不执行。擦完客厅的地,他推开儿子、儿媳的房门,接着擦儿子、儿媳卧室的地板。儿子、儿媳住的是向阳的主卧,也是家里最大的房间。平日里,他从来不进儿子、儿媳的卧室,只有在擦地的时候,他才不得不走进去。拖把在地上擦来擦去,他只瞅着地板,尽量不往宽大的席梦思床上看,好像多看一眼就犯忌似的。可人高床低,他眼角的余光还是看见了床上的被子没有叠,枕巾没在枕头上,有些乱七八糟。要是儿子还小,他会帮儿子把床铺整理一下。现在儿子大了,结婚了,而且有了自己的孩子,等于有了自己的生活和禁区,他一定要谨慎对待,不能惹儿子不高兴。拿用雨水涮拖把擦地来说,他只能趁儿子、儿媳都上班去了,他才敢提着水桶到楼下去接雨水。用雨水涮拖把擦地的事儿,他万万不能让儿子和儿媳知道,他们要是知道了,会认为雨水不干净,里面有细菌,会坚决反对他用雨水擦地。在天不下雨的时候,他只能拧开卫生间里的水龙头,把自来水注进水桶里,用自来水涮拖把擦地。他知道,所谓自来水,并不是从天上来,也不是自己来,而是来自有人控制的水厂。各家用水要走水表,走水表就是走数字,走数字就是走钱,每多走一个数字,就要多交一份水费。在农村,过日子是过庄稼。在城市,过日子就是过钱。既然离了钱不能过日子,那就能省一分就省一分。用自来水涮拖把时,他总是舍不得多接水,把清水接上小半桶,能把拖把浸湿就行了。除了擦地尽量少用水,洗菜、刷锅、刷碗等,他也尽量少用水。洗第二遍菜用过的水,他也会收集到水桶里,提到卫生间里冲便池。

他这样节约用水,都是尽量躲着儿媳,不让儿媳看见。要是被儿媳看见,儿媳会看不惯,会对他有意见。有一个例子表明,儿媳根本不把水当回事。他们居住的这个居民小区在北京老城区的北面,叫北青城。北青城里建有儿童游乐场,还有一个小小的喷泉池。爷爷奶奶,或姥姥姥爷,可以带小孩子去游乐场里荡秋千、骑木马、滑滑梯,但小区的管理人员不允许小孩子爬到喷泉池里玩喷泉,说不安全。那么京京回到家里,就打开厨房里的水龙头,把水龙头里流出来的水当喷泉玩。她伸着两只小手,任水流流在她手上,玩得笑嘻嘻的。爷爷看见她玩水,说京京,这可不行,不能这样浪费水。伸手把水龙头关上了。京京不干了,嚷着她就浪,她就浪。又向她妈妈告状:妈妈,爷爷不让我玩喷泉。儿媳过来了,对他说:这算什么,不就一点儿水嘛,让她玩吧。京京得到妈妈的支持,打开水龙头接着玩水。在儿子、儿媳家里,大小事情差不多都是儿媳说了算,连儿子都得听儿媳的,他们老两口几乎没什么发言权。眼看好好的清水哗哗地流走,他虽说心里很不是滋味,还是没再说什么,躲到他和老伴儿住的卧室里去了。

雷声变得稀稀落落,雨下得也小了一些。京京爷爷擦地擦到京京的卧室门口,京京奶奶和京京刚好起床了,开门从卧室里走了出来。京京爷爷说:下雨了。

京京奶奶说:我听见了,雷打得好响。

京京本来和爸爸妈妈睡一个床,京京快到两岁的时候,京京妈妈决定和京京分床,让京京一个人睡一间屋,一个人睡一张小床。京京害怕,不适应,常常在夜里大哭。不管京京哭喊得有多厉害,京京妈妈都不同意让京京再跟他们一起睡,只允许京京奶奶陪京京睡一会儿,把京京哄一哄。但等把京京哄睡着后,京京奶奶必须及时离开,不能继续和京京睡在一起。京京爷爷和京京奶奶都不能理解京京妈妈为什么要这样做,他们甚至觉得京京妈妈太狠心了。但京京妈妈我行我素,说是为了培养京京独立生活的能力,坚持让京京自己睡。京京奶奶疼爱自己的孙女儿,在京京妈妈去上班的情况下,在京京白天睡午睡的时候,她还是陪着京京睡。京京睡着了,有时她睡不着。就算她睡不着,也假装睡着了,一直陪孙女儿躺在床上。她先生了一个儿子,随后还生了三个女儿。她知道,孩子在小的时候需要她,等孩子一大,就离开她了,不怎么需要她了。趁京京还小,还需要她看管的时候,她得抓住时机跟孙女儿多待一会儿。在往日不下雨时,京京睡醒后,奶奶就带京京下楼,跟小区里别的小孩子一起玩。今天下雨了,不能到楼下玩,她只能打开客厅里的电视机,找到有儿童动画片的频道,陪着京京看动画片。

京京爷爷擦完了房间里所有的地,包括阳台上的地,把拖把放进盛了雨水的塑料桶里涮了涮,提起来拧一拧拖把毛穗里的水,把拖把拿到阳台上毛穗儿朝上去晾。以前晾拖把,他都是在卫生间里晾。后来儿子说,卫生间里不通风,拖把会滋生细菌,散发一种难闻的霉味,卫生间里就不卫生了。门外就是公共空间,他不可能把拖把拿到门外去晾,只能在他所住卧室外面的阳台上晾。

干完了活儿,他想抽支烟,就拿上烟和打火机,并提上倒完了雨水的空水桶,又到楼下去了。刚来北京儿子家时,他抽烟是在客厅里抽。儿子不抽烟,不爱闻烟味,建议他不要在客厅里抽烟。他到卧室里关起门来抽,烟气难免蹿出来。儿子说整个屋子里还是有烟味。卧室里也不能抽烟,他只好再退一步,到阳台上打开窗户抽。在阳台上抽烟总该可以了吧?还是不可以。儿子不说他自己,说到的是京京。儿子把他吐出的烟雾说成是二手烟,说他哪怕是在阳台上抽烟,烟雾还是会扩散到房间里,全家人都得跟着他吸二手烟。而二手烟对人体的伤害不容忽视。特别是像京京这样正在发育的小孩子,受到的伤害会更大一些。京京爷爷心里明白,儿子对他说出的意见,其实都是儿媳的意见。儿媳不管对他有什么看法,都不直接对他说出来,都是通过儿子向他转达。既然这样,他在阳台上抽烟也抽不成了。他年轻时就开始抽烟,已经抽了几十年,形成了烟瘾,想戒掉恐怕不容易。烟瘾上来了,实在没办法,他只好到楼下去抽。

因为雨下得小了,单元门口上方水泥遮板上流下来的雨水已形不成水块,变成了一条条水线。那些水线的连续性也不强,变得断断续续。京京爷爷把水桶放在一条水线下面,站在门口一侧,打火抽起烟来。他不怕雨水流得细,也不怕雨水流得慢,一边抽烟一边等,只要下雨不停,桶里的水总会流满。如果抽完一支烟桶里的水还不满,他就再抽一支。在老家时,他都是把自己种的烟叶晒干揉碎,自己用纸片卷旱烟抽。他自己卷的烟一头粗,一头细,像个小喇叭,叫一头拧。到了北京儿子家,他才开始去商店里买烟卷抽。他买的都是最便宜的烟。他认为,越是便宜的烟,抽起来越有劲,越过瘾。而价钱贵的烟都是糊弄人的,抽起来寡淡得很,抽了跟没抽差不多。还有,现在的烟卷都安上了海绵过滤嘴,好像无过滤嘴不成烟。烟卷的烟味本来就不太浓,用过滤嘴一过滤,烟味就更少了。吃盐吃咸,吃醋吃酸,吸烟吸的就是那个苦辣味儿,如果没有了苦辣味儿,吸烟还有什么意思呢?

京京爷爷总是把烟抽得彻头彻尾,一支烟直到烧到了海绵嘴,他才把烟把子扔掉。他把烟把子扔到雨地里时,看见不远处扔着一个盛雪碧的易拉罐听子。金属做成的易拉罐听子是碧绿色,在黄白的水泥地里很是显眼。他知道,喝空了饮料的易拉罐听子可以当废品卖钱,一个听子可以卖一毛钱。眨眼之间,那个听子像是变成了一毛钱的硬币,并由绿色变成了银色。有心去把那个听子捡回来,这时,他看见一个妇女打着一把雨伞向楼门口走过来,就没捡。他是在捡废品卖钱,但在捡废品的时候,他不愿被人看见。如若被别人看见,别人有可能看不起他。妇女打的是一把带有红花绿叶的折叠雨伞,走进楼门口,她把雨伞收起来,并往地上甩了甩沾在雨伞上的雨水,就上楼去了。别看京京爷爷就在楼门口站着,但仿佛他不存在一样,那个妇女连看他一眼都没看,就旁若无人地上了楼梯。他在这个叫北青城的新的居民小区里住了一年多,他知道小区的人就是这样,别看都在一个楼里住着,但见面谁都不理谁,比陌生人还陌生。在老家的农村可不是这样,全村的人都互相认识,走碰面都打招呼,无话也得找句话说,比如吃饭了吗,喝汤了吗,等等。如果见面不说话,那就有问题了,问题很严重,会被村里人以为谁跟谁不说话了。不说话了就是断交了,甚至是记仇了。小区里的人,都是互相警惕、互相排斥,没仇好像有仇一样。妇女上楼的脚步声消失了,京京爷爷才走到雨地里,把易拉罐听子捡了回来,赶紧放进水桶里。水桶里已接了半桶雨水,听子放进水桶后,竟在水面上漂浮着。他把听子摁进水里,等听子里灌满了水,沉入水底,他才提着水桶上楼去了。

一开始,京京爷爷卖的是自家积攒的废品。他的儿子、儿媳都在文化事业单位工作,难免时常带回一些报纸和杂志。另外,家里还有一些喝空了的矿泉水瓶子和易拉罐听子。他原本并没想到卖这些东西,有一天,他在小区里闲转,见垃圾站后面有一个人在那里坐摊收废品。小区里的一些老头老太太,用小拉车拉着废品,到他那里去卖。他把废品放在平板磅上,约出斤两,就打开系在腰包上的拉锁,给卖废品的人付钱。这让他受到了启发,既然别人家的废品可以拿来卖钱,他家的废品为何不拿下来卖一下试试呢?于是,他把废报纸和过期的杂志打成捆,把矿泉水瓶子和易拉罐听子装进一个塑料袋里,趁儿子和儿媳都不在家的时候,把那些废品卖掉了。废品不值钱,那么多东西一共才卖了十五块钱。十五块钱也是钱,比把废品白白扔掉强多了。要是不卖废品,谁会给他十五块钱呢!这些钱可以买好几斤面条呢,可以买八九个鸡蛋呢!

北京的地总是干得很快,雨一停,天一放晴,地面很快就干了。这天上午,京京奶奶领着京京下楼去找别的小朋友玩,京京爷爷提一只加厚的大号塑料袋,也下楼去了。他一边吸烟,一边像是要到小区外面的菜站买菜。自从他们老两口来到北京的儿子家,儿子和儿媳一般都不再进厨房,买菜做饭的事都由他和老伴儿负责。儿子和儿媳,都是从小就上学,上了小学上中学,上了中学上大学,吃的是大食堂,过的是集体生活,他们哪里会做什么饭呢?加上儿子和儿媳都有些懒,把进厨房做饭视为一种麻烦事、难事,能不进厨房就不进,他们能有什么办法呢?他们只有这么一个儿子,从小就对儿子娇生惯养。虽说儿子现在成了大人,儿子自己家也有了孩子,但不知不觉间,他们还是延续着对儿子的娇生惯养,尽量不让儿子做家务。京京爷爷并没有马上去买菜,而是在小区里慢慢转悠。这个小区规模不小,前后建有九栋楼房,每栋楼房都有四个单元。每个单元楼门口的甬道对面,都放有三只天蓝色的垃圾桶,居民从楼上下来,顺便把盛有垃圾的塑料袋扔进垃圾桶内。垃圾桶上分别标有“可回收”,“厨余”和“其它”字样,意思是提示居民提前把垃圾分类,把不同的垃圾分别投进不同的垃圾桶。而居民们往往图省事,把不同的垃圾混装在一起,一下子就投进了垃圾桶。京京爷爷每走到一个垃圾桶跟前,都装作漫不经心的样子,伸头往垃圾桶里看一看。如果看到可以卖钱的废品,他就拣出来,放进自己的塑料袋里。他们家积攒的废品总是很有限,所能卖的钱也很有限。而垃圾桶里的废品总是多一些,收集起来能多卖一些钱。买菜花钱,买烟花钱,给孙女儿买玩具花钱,钱钱钱,哪样东西都离不开钱。儿子说过给他一些钱,他不要,说他从家里带来的有钱。他手里是有一些钱,可靠种庄稼卖钱,才能卖多少钱呢?钱怕只出不进,花一分就少一分。除了把钱省着花,能省一分就省一分,他最好能想办法挣点儿钱。攒废品和捡废品卖钱,是他所能找到的能挣一点钱的唯一门路。在老家,他天天去庄稼地,靠种庄稼挣钱。在城里,他盯上的是垃圾桶,几乎把垃圾桶当成了庄稼地。

每在垃圾桶里发现可以卖钱的废品,他并不是马上就捡,而是前看后看,左看右看,看看附近有没有人,看看有没有人注意他。如果附近有人走动,或是有人在看他,他就暂时不捡。他的样子有些羞怯,像是一个欲偷偷摸摸干不好事情的男孩子怕被别人看见一样。在老家时,他听人说过,村里有的人在北京捡废品挣钱,捡废品不说捡废品,被说成拾破烂。拾破烂不好听,一说谁拾破烂,好像拾破烂的人本身就有些衣衫不整,遭人笑话。他不愿承认自己是拾破烂,给自己行为的定义是捡废品,是变废为宝。他不捡旧衣服,也不捡旧鞋子,那些东西收废品的不收。他捡得最多的废品是纸盒子。现在寄东西实行快递,快递的物品大都用纸盒子包装,所以垃圾桶里扔的空纸盒子总是多。看到一个空纸盒子,趁附近没人,他就赶快捡出来,放在地上用脚踹扁,踹成扁在一起的纸壳儿,放进塑料袋里。也有这样的情况,他明明看到了一只厚墩墩的纸盒子,伸手欲捡时,看见旁边走过来一个人。那个人头发花白,也是一个老头,跟他的岁数差不多。他心说,等老头走过去,他再捡纸盒子也不迟。让他没想到的是,那老头走到垃圾桶旁边时,也探头往垃圾桶里瞅,当瞅到那只纸盒子时,顺手牵羊似的就把纸盒子捡走了。你看这事儿闹的,他一缩手缩脚不当紧,人家就把纸盒子捡走了。他估计,这个纸盒子大约能卖一块钱,一块钱本来属于他,却被别人捡走了。由此他知道,通过捡废品卖钱的人不止他一个,居民小区里的很多人都在捡废品。很有可能的是,有多少从农村来的老人帮助孩子看孩子,就有多少老人从垃圾桶里捡废品。

他从垃圾桶里捡废品卖钱的事,绝不能让儿子、儿媳知道半分。他知道儿子和儿媳都是很要脸面的人,也是虚荣心很强的人,他们见有的人家买了小轿车,也在攒钱准备买车。要是让他们知道了他们的爸爸在捡废品卖钱,他们一定会觉得很没面子,一定会坚决反对。他都是趁儿子、儿媳不在家的时候才出去捡废品。他捡到的废品,不能随时捡,随时卖,只能攒够一定的数量和重量,才能提到楼下去卖。他把捡到的废品藏到阳台一角,上面再盖一件旧衣服,像是藏什么秘密。这个“秘密”只有他老伴儿一个人知道,连对孙女儿都保守着“秘密”。京京长着一双机灵的眼睛,已经有了好奇心,而且已经会向爸爸妈妈学话。要是让京京知道了他往家里捡废品的事,京京一定会告诉爸爸,那就不好了。有一次,他用塑料袋子提着一些矿泉水瓶子和易拉罐听子上楼,被正在客厅里玩耍的京京看到了,京京问他:爷爷,你干吗去了?

爷爷买菜去了。

买的什么菜?

买的什么菜呢?他想了一下说:黄瓜。

爷爷买的不是黄瓜,爷爷骗人。骗人不是好孩子。

撒谎的人总是心虚,他心里虚了一下,脸上僵了一下,不敢对孙女儿有任何解释,赶紧把貌似黄瓜而不是黄瓜的废品提到阳台上去了。

打雷天知,下雨地知。人经常做某一件事情,想长期隐瞒下去是很难的。这天下午,京京爷爷从垃圾桶里捡出了一个纸盒子。在把纸盒子拆开压扁之前,他往纸盒子里看了看。他在纸盒子里看到了一些带有气泡泡的塑料包装膜,还看到了两袋像是真空包装的食品。他拿出一袋食品,眯起花眼,正要看看食品的名字,并看看是否过了保质期,这时童童姥姥刚好扯着童童的小手走了过来。童童和京京同岁,两个小朋友几乎天天在一起玩,小朋友玩成了好朋友,一见面就很高兴。京京由奶奶带,童童由姥姥带。京京和童童一起玩耍的时候,奶奶和姥姥一直在旁边看着,说些家常话。时间长了,两个人渐渐熟悉起来,也成了朋友。两个老人除了带着两个小女孩在小区里玩,有时候,在京京和京京奶奶的要求下,童童姥姥还带着童童到京京的家里去玩。如此一来,童童姥姥不仅认识了京京奶奶,还认识了京京爷爷。童童姥姥是北京人,退休后每月拿着几千元退休工资,衣食住行各方面都比较优裕。可她有平常心,并不因为自己是大城市里的人就有优越感,就看不起农村人。追溯起来,她祖父那一辈还是农村人,她父亲因为年轻时参加了抗日的八路军,抗战胜利后才成了城里人。她不会忘记,自己曾当过下乡插队的知青,对农村当年的贫困状况和农民的疾苦有着切身而深入的了解。加上她当年插队的地方,与京京爷爷奶奶所在的农村不是很远,看到两位老人,如看到当年的乡亲一样,距离一下拉近不少。她看见了京京爷爷,当然要跟京京爷爷打一个招呼。她不知道京京爷爷姓什么,叫什么,只能以京京的名字为主体,把京京的爷爷叫成京京爷爷。听京京奶奶说过,京京爷爷读过中学,在生产队时期当过会计,还当过代课老师,在村里无人不知,无人不晓,也算是一个响当当的人物。可到了北京,他好像一下子被抹去了姓名一样,邻居们谁都不知道他姓啥名谁,只能以他孙女儿的小名为他命名。童童姥姥在跟京京爷爷打招呼时,也只能把他叫成京京爷爷。

京京爷爷听见有人叫他,回头一看是童童姥姥,难免惊了一下,他手里的废品不知是扔掉好,还是继续拿着好,样子有些发愣。

童童姥姥看出了他的尴尬,对童童说:叫爷爷。

童童脆脆地叫了一声爷爷。

啊,啊,童童乖,童童真是个好孩子。他似乎这才缓过神来,把已经捡到手里的废品又扔回了垃圾桶。

您忙吧,我带童童去找京京玩。童童姥姥说罢,就领着童童向儿童游乐场的方向走去。

京京爷爷想跟上童童姥姥,跟她说句话,告诉她,他捡废品的事,千万别让京京的爸爸和妈妈知道,他们要是知道了会不高兴的。他犹豫了一下,没追上去跟童童姥姥说话,退到一边儿抽烟去了。在他抽烟的时候,过来一个穿着红方格围裙的老太太,伸手把那个纸盒子捡走了。他以前多次看见过这位老太太,老太太是为自己的女儿看外孙女。外孙女到了三岁,被送进了幼儿园,她就开始捡废品。京京主要由奶奶带,他很少带。奶奶带孙女,爷爷带孙子。京京也快该送幼儿园了,他很盼望儿子、儿媳能再为他们生一个孙子,要是有了孙子,他一定会天天带孙子玩。

因为京京爷爷很少带京京玩,京京有时就不太听他的话,他不让京京干什么,京京就偏要干什么。这天,京京奶奶正在厨房做晚饭,京京在厨房里玩开了大米。白生生的大米盛在一个红色的塑料桶里,有多半桶。塑料桶上有一个盖子,平日里,京京奶奶蒸米饭,挖出大米后,会把盖子盖上。这天她忘了盖盖子,京京看见了大米,就玩上了。她蹲在桶边,小手在大米里抓来抓去。她抓起一把大米,抬起手来,再张开手,让大米从手里流下来。大米流得少了,她就再抓一把,反反复复,玩得很开心的样子。

京京爷爷看见京京玩大米,马上过去制止她说:京京,大米是粮食,粮食是吃的东西,不是玩具,这个不能玩儿。

就玩儿,就玩儿!京京跟爷爷顶嘴。

爷爷听京京妈妈跟京京奶奶说过,说可以让京京在楼下多玩玩沙子,玩沙子可以让小孩子的手指变得灵活,可以使手指的神经末梢儿变得敏感,还可以促进小孩子大脑的发育。楼下没有什么沙子可玩,京京大概是把大米当成沙子了。他说:大米不是沙子,我说不能玩儿,就是不能玩儿。

大米就是沙子,我就要玩儿!京京说着,竟抓起一把大米,往上扬了一下。她一扬,大米就撒在了桶外面的地板上。厨房的地板是暗红色,白色的米粒撒在地上格外显眼。

爷爷的脸拉了下来,爷爷生气了,骨子里对粮食的爱惜意识,使他不能容忍小孩子这样对待粮食。于是,他提起米桶放到冰箱上面去了。冰箱比较高,他一把米桶放到冰箱上面,京京就够不到米玩了。

京京向奶奶求助:奶奶,爷爷不让我玩米。

正在炒菜的奶奶这次没帮京京说话,她说:爷爷不让你玩米是对的。

哼,我不喜欢你们了。等我妈妈回来,我告诉我妈妈。

告诉谁也不行,谁都得爱惜粮食。京京爷爷蹲下身子,把撒在地上的大米归拢在一起,收集到一只瓦碗里。有两粒大米掉进厨房推拉门下面的槽子里,他把那两粒大米也捡了出来。

晚饭做好后,儿子和儿媳一起回到家里。儿子和儿媳的工作单位相距不太远,儿子下班后,骑着一辆电动自行车到儿媳的单位门口,带着儿媳一起回家。儿媳一回到家,京京迎上去,抱住妈妈的腿,叫着妈妈,妈妈,哭了起来。

妈妈未及放下背包,就把京京抱了起来,问:怎么了我的宝贝儿,谁让宝贝儿受委屈了?

京京向妈妈告状说:爷爷不让我玩米。

京京妈妈看着京京爷爷问:怎么回事?

爷爷说:她玩米玩得撒到了地上,我就把米桶收了起来,不让她玩了。

撒到地上怎么了?

撒到地上的米还吃不吃呢?

这还用问吗,当然不吃了。不就是一点儿米吗,扔掉就是了。

你这样说,我不能接受。以前,当公爹的京京爷爷和作为儿媳的京京妈妈很少说话,更是很少争论。这一次,他大概实在有些忍不住,没有把话咽进肚子里。他的声调虽说不高,但脸色有些发白,目光也有些发硬。他接着说:你们教孩子背谁知盘中餐,粒粒皆辛苦,不能让孩子只会背诗歌就完了,还得联系实际,给孩子讲讲其中的道理,让孩子知道,我们所吃的每一粒粮食都来之不易。

这是两码事儿。

我认为是一码事儿。

两个人的话越说越多,眼看要争论起来,京京爸爸赶快出来打圆场,说家里只有生活,没有真理,不要争论。特别是吃饭前不要争论,准备吃饭喽!

这顿饭吃得有些沉闷。

京京爷爷觉得肚子里有些胀,本想一口饭都不吃了。又觉得自己要是不吃饭,显见地是跟儿媳妇赌气似的。他只喝了一点点大米粥,连一口菜都没吃,说我吃饱了,你们慢慢吃吧,便起身到自己住的房间躺着去了。夏天天长,窗外的天还没有黑下来。他想起从地上捡起来的那些米,把那些米洗一下,完全可以熬成一碗白米粥。要把那些米扔掉,那是不可以的,万万不可以。

儿子推门进来了,叫了一声爸。他答应着,从床上坐了起来。儿子很少到他和老伴儿住的房间来,儿子只要进来,就是有话要跟他说。他想,对于京京玩米的事,他和京京妈妈的看法出现了分歧,都有些不愉快。儿子找他说话,说的可能还是京京玩米的话题。不管儿子怎么说,他还是会坚持自己的意见。然而,儿子一开口说的是:这屋里还是有些热啊,我上次说要安个空调,您不同意。我的意见,还是安一个吧。

哦,是为这件事儿找他,他心里稍稍放松些。他说:不用安空调。我和你说过,我和你妈以前都没吹过空调,不习惯吹空调。我们嫌空调里吹出来的风太凉,我们上岁数了,怕着凉。我们有一个电风扇就足够了,你看,我连电风扇还没开呢。他把放在床前地上的一台小风扇指了一下。他还有话没说出来。听别人说,买一个空调,要花几千块钱呢。另外,安装空调时,还要在水泥墙上打眼,麻烦得很。为了给儿子省钱,不给儿子添麻烦,还是不安空调为好。

儿子没有坚持自己的意见,说那好吧,尊重你们的意见。儿子接下来说出的话,是他这个当爸爸的没有想到的,使他的心情顿时又变得紧张起来。儿子问:爸,我听说您从楼下的垃圾桶里捡废品卖钱,有没有这事儿?

你听谁说的?

您别管我听谁说的,您只说有没有这事儿吧?儿子往床前站得更进一步,两眼盯着他问。

这个这个,他的脸一红一白,难堪得好像有些无地自容。在儿子小的时候,每当儿子做错了什么事,他就是这样对付儿子。现在的事情似乎打了颠倒,他像是变成了做错事的儿子,而儿子成了教训他的老子。面对追问,他不得不承认,看到别人捡废品,他也捡了一点。

儿子大概看出了他的难堪,对他说:我对您在农村养成的勤俭节约的习惯能够理解,您也不必太难为情。关于捡废品的事儿,以前捡就捡了,从今往后不再捡就是了。今天我给您说三条,希望您能记住。第一条,我和京京她妈都是体制内事业单位的公职人员,我们的工资都不算低,我们每月挣的工资够我们全家花的,不必为挣一点小钱影响全家人的尊严。第二条,从垃圾桶里捡出的废品都带有细菌,说不定还带有病毒。把废品带回家,等于在家里相对封闭的环境内传播细菌和病毒,会对全家人的健康构成威胁。第三条,我和京京她妈工作都很努力,正在争取进步。您捡废品卖钱的事儿要是传到我们两个所在的单位,我们的同事和领导会以为我们对老人不孝顺,会影响我们的进步。儿子每说完一条,后面都会顺便加上一句,您知道吧?

他不爱听儿子这样跟他说话,一句一个您知道吧,像是带有质问的意思,也带有指责的意思,让人感到别扭。虽然他已经知道了,这样说话是儿子的口头语,不知不觉间就带了出来。儿子说您知道吧,并不是要他回答。但他每每听到儿子这样说话,心里还是不由得别扭一下。他当然不会回答儿子的问话,可他没有想到,他一没偷,二没抢,只不过捡点儿别人扔掉的废品,问题竟如此严重,一条比一条严重。他就这么一个儿子,一个儿媳,如果因他捡废品的事儿影响了儿子和儿媳的进步,岂不是他的罪过?他的心情沉重起来,几乎叹气。

儿子拿出一沓钱,对他说:这是两千块钱,您先花着,用这些钱买菜、买肉、买烟都可以。等您花完了,跟我说一声,我再给您。

他没有接儿子递给他的钱,说:我跟你说过,我从老家带来的有钱,我带来的钱还没花完呢。

儿子把钱放在床铺上,对他说:从老家带来的钱,您不要花了,等您什么时候回老家再花。儿子说罢,从房间里走了出去。

一声老家,思绪万千。在老家,他被称为教子有方的人,是受人尊敬的人。别看他只有一个儿子,他儿子很聪明,学习很好,一次又一次为他这个当爹的带来荣光。儿子考进了北京的大学。儿子大学毕业后,在北京找到了工作。儿子自己谈好了对象,所谈的对象也是大学毕业生。儿子在北京买了房子,成了家。儿子有了自己的孩子。儿子带给他的荣光好像是递进的,一个比一个更有光彩。每当儿子从北京传回一个好消息,全村的人很快就知道了。村里不少人向他伸大拇哥,说他可以,最可以。他们两口子要到北京帮助儿子、儿媳看管孙女时,村里有人对他说:你再让你儿子给你生一个孙子,你这一辈子就圆满了,就更可以了。他说会的,会的。在北京住了一段时间,他感觉儿媳对他并不是很欢迎、很尊重,好像他是一个跟在老伴儿后面来的多余的人,甚至对他有些排斥。儿媳很少喊他爸,很少跟他说话,也很少正眼看他。特别是在对待如何教育京京的问题上,儿媳似乎不允许他参与对京京的教育,不管他说什么,儿媳都认为不对,都会遭到儿媳的反对。他总结出来了,在这个家,虽说名义上儿子是户主,而真正的主人是儿媳,儿媳才真正处于这个家庭的主导地位。比如儿子刚才对他宣布的反对他拾废品的三条意见,很可能就是儿媳提出来的,而儿子不过是儿媳的传声筒而已。窗外的天渐渐黑了下来,他听见老伴儿在客厅里收拾碗筷和餐桌。儿子、儿媳除了不做饭,也不刷锅刷碗,每次吃完了饭,都是在餐桌上把饭碗一推,就到他们的房间去了。为了减轻一些老伴儿的家务劳动,他有时会帮助老伴儿收拾一下厨房。今天他心有不悦,就躺在床上不想动。他长长地叹了一口气。

不能继续拾废品,他也不能一天到晚老在楼上待着,还得到楼下走一走。在老家,他家屋子的地面还是黄土地,他不出屋子,就能闻到土地的气息。而在城里,一层又一层的钢筋水泥楼板,就把人与地气隔开了。他只能下到楼下的地面上,并走到小区的小花园那里,才能闻到那么一点点地气。

无事可干,他只能抽烟。他的烟越抽越多,以前是四天抽一盒,目前两天就差不多抽一盒。他也知道烟抽多了对身体不好,可他就这点儿爱好,已经爱好了大半辈子,想断掉也难。就算对身体不好,能不好到哪里去呢,无所谓。

把京京送到小区里私人开办的幼儿园之后,京京奶奶每天早上把京京送去幼儿园,晚饭后才能接回。这样一来,一整天时间家里只剩下他们老两口儿。他们你看看我,我看看你,似乎都有些无所事事。其实,有一个重大的念头一直在他心头萦绕着,这个念头同时构成了一个悬念,这个悬念一直悬着,还迟迟没有放下来。什么悬念呢?那就是,他们的儿媳什么时候才生第二胎?什么时候才能为他们生一个孙子。京京爷爷这一辈,他们家是单传。到了京京爸爸这一辈,他们家又是单传。头生生了京京爸爸这个儿子之后,他们本打算再生第二个儿子,第三个儿子,以实现双传,或者是三传。可气的是,他们接下来又连着生了三个闺女,还是只有儿子一根独苗。如果儿媳不给他们生一个孙子的话,单传也传不下去,传宗就说不上了,永远断代了,那是何等的悲哀。

日子一天一天过去,树叶绿了又黄。京京爷爷实在忍不住,就跟老伴儿念叨,由老伴儿探探儿子的口风,听听儿子和儿媳的想法。不知当妈妈的很小心地问了儿子多少次,儿子才总算给了她一个答复。儿子答复,其实是儿媳的答复。得到答复,老两口如同被人兜头浇了一盆冷水,别提多心寒了。儿媳的答复是:想什么呢?连京京我都不想生,生了就后悔了。还想让我生第二胎,门儿都没有!

孩子一般都是跟着妈妈走,妈妈对爷爷奶奶是什么样的态度,京京也会受到影响。以前全家人在一张餐桌上吃饭时,京京都是坐在爷爷旁边。这天吃晚饭时,京京提出,她不挨着爷爷坐了,因为爷爷身上都是烟味儿,难闻。她要跟妈妈坐在一起。小孩子不好惹,京京爸爸只好和京京换了座位,他坐在自己爸爸旁边。京京没完,她还有话说:我不喜欢爷爷,让他走吧,回自己的家去吧。

京京爸爸瞪起了眼睛,对京京说:你怎么说话呢,不许这样对爷爷讲话,一定要尊敬爷爷!

京京不服气地哼了一声,并对爸爸翻了一个白眼。

京京爷爷无话可说。京京奶奶也没敢说什么。

该说话的是京京妈妈,可她塌着眼皮,一句话都不说。她往京京的饭碗里夹了一筷子西红柿炒鸡蛋。

第二年,天气还冷着,离清明节还早,京京爷爷就一个人回老家去了。

从那以后,他再没有来北京。

过了一年多,童童姥姥偶尔问起京京奶奶:这段时间没看见京京爷爷呀?

京京奶奶说:他回老家去了,人不在了。

童童姥姥吃惊不小,说:我看他身体不错呀,怎么说不在就不在了。他得的什么病呢?

京京奶奶有些支吾,没说得的是什么病,只说:他觉得活着没意思,不想活了,就死了。

童童姥姥不敢再问。

责任编辑 侯 磊