韩国奚琴音乐中的文化融合性与民族性

摘要:据历史文献推知,奚琴是我国唐代时就已存在的弓弦乐器。宋朝时期,奚琴传入朝鲜半岛,随后在这片土地上扎根流传。20世纪60年代初,以池英熙为代表的首个奚琴散调流派得以形成,其在本土化的发展历程中产生了不可小觑的作用。本文以池英熙奚琴散调流派的《晋阳调》为例,探讨奚琴在朝鲜半岛上的本土化发展,将北宋陈旸《乐书》与朝鲜成倪《乐学轨范》两书中所记载的奚琴以及韩国现代奚琴加以对比,在此基础上论证韩国奚琴音乐中的文化融合性及民族性。

关键词:奚琴" 池英熙奚琴散调流派 《晋阳调》 文化融合性" 民族性

一、唐代奚琴在朝鲜半岛上的本土化发展

朝鲜最早有关奚琴的历史记载见于朝鲜王朝时期《高丽史·乐志》中所收录的《翰林别曲》,其中清晰地记载了奚琴乐人“宗智”。除此之外,《高丽史·乐志》中还分别记述了乡乐器、雅乐器和唐乐器,奚琴则被纳入进乡乐器之中。

朝鲜王朝时期(1392~1910年),乡乐的地位变得愈发重要。同时,唐乐也逐渐被融入到乡乐体系之中,使其有了更为充分的发展。作为乡乐乐器之一,奚琴音乐也开始大有起色。这一时期朝鲜还设立了诸多音乐机构,如典乐署、雅乐署等,其中的典乐署除却负责宫廷仪式用乐等职责外,还掌管音乐人才的培养与教习,这为奚琴音乐艺术的传承以及人才的培养奠定了基础。

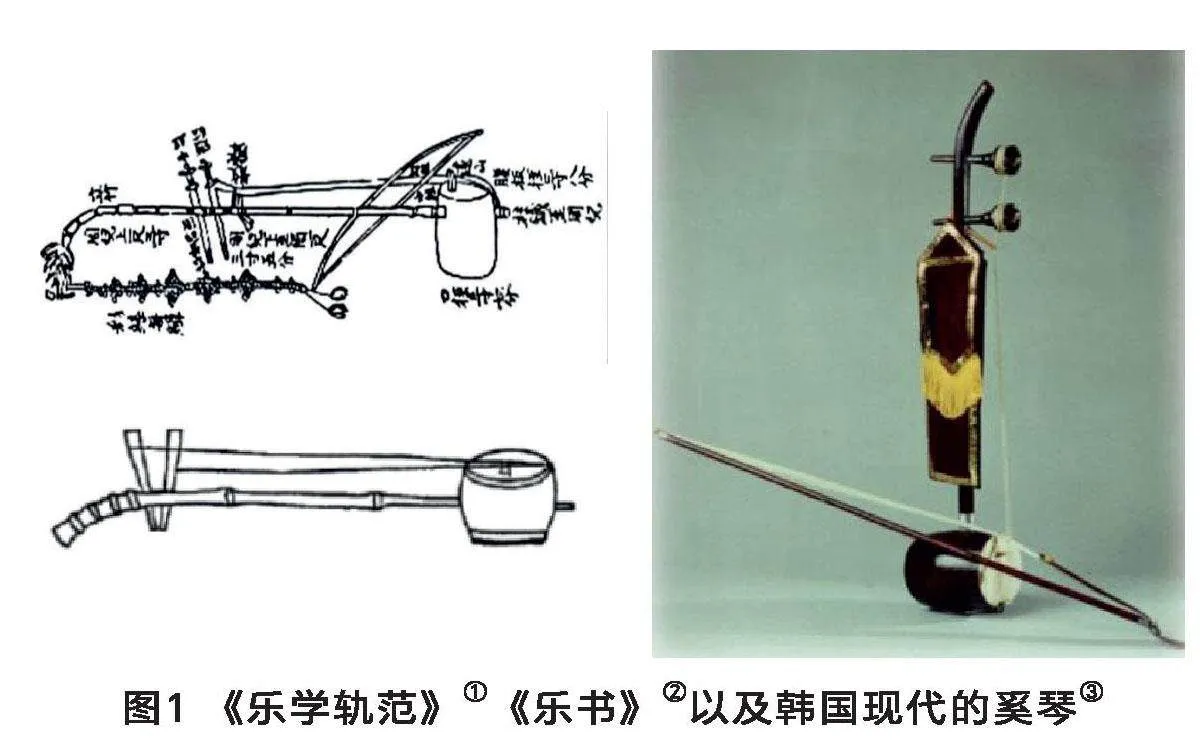

1493年,涵盖律制、乐器以及乐调等内容的音乐书籍《乐学轨范》得以成书,由成倪、申末平等人编撰。在该书中,作者将奚琴的形制全面且细致地记录了下来,并将当时制作奚琴的材料也记载了下来。从图1中,我们可以发现琴弓、千斤、琴码以及底部琴柱等都加以仔细地描绘,甚至连琴头顶部所悬挂的落樱(装饰品)亦被详尽地绘制。然而,在成书于北宋时期的《乐书》中,作者陈旸对奚琴形制的记录并不完整,但陈旸在书中述及奚琴“兩弦間以竹片軋之”,由此亦可猜想到,北宋时期,奚琴是通过竹片在两弦之间碾压发声。

从形制上看,两书中的奚琴大致略同,只在细节上有些许差异,如:《乐学轨范》中的奚琴增加了具有民族特性的装饰品,采用了马尾琴弓以及各部位名称叫法不同。当前韩国所使用的奚琴与《乐学轨范》中的奚琴亦基本相同。韩国人只进行了细微的改良,如:琴筒下方的琴柱被改为铁皮琴托;琴弓长度有所增加;改变琴筒的形状来扩大奚琴的音量等等。

朝鲜王朝后期(1592年~1910年),战火纷飞的年代导致大约有十年音乐一直处于消退的状态。朝鲜音乐的发展遇到了阻碍,使得后来朝廷不得不大量地制造和收集乐器以求音乐上的回暖复苏。这一时期奚琴在朝鲜人民音乐生活中扮演着重要的角色,它被广泛应用于不少仪式音乐、民俗乐之中。

1945年,朝鲜半岛分为朝鲜和韩国两个国家。两国采用了迥异的政治体制,伴随着音乐文化领域产生了显著的差异。朝鲜实施了音乐改革政策,以吸收苏联音乐文化为主,对传统民族乐器进行了大范围地改革,奚琴也衍生出了小奚琴、中奚琴、大奚琴等种类。相比之下,韩国采取了截然不同的路径,出台了一系列保护传统音乐的政策。在奚琴的发展方面,韩国音乐家们在竭力维护其原始形制、音色、演奏技法等基础上,实施了一些局部性的改良。这些做法不仅保留了传统奚琴的独特韵味,还克服了其固有的局限性,为中国唐代奚琴研究提供了宝贵的参考价值,也为散调音乐的发展奠定了物质基础。

19世纪末,散调音乐通过汲取神房曲和盘索里等传统音乐体裁的音调特点,形成了一种节奏自由的器乐独奏形式并为人们所喜爱。20世纪60年代初,韩国音乐家池英熙创立了首个奚琴散调流派并日益壮大。池英熙(지영희,1909~1980)被誉为“韩国民间音乐之父”,是韩国著名的作曲家、演奏家。他奠定了韩国奚琴散调的基本模式,即5个乐章,分别为:《晋阳调》《中莫里》《中中莫里》《古格里》《扎进莫里》。《晋阳调》是池英熙奚琴散调中的经典作品,又称“长阳”“尽阳”。它是池英熙奚琴散调的第一乐章,也是五个乐章中最慢的部分。如今,池英熙奚琴散调流派的《晋阳调》已成为学习奚琴散调的必修曲目之一。作为首个奚琴散调流派,池英熙流派形成了独特的音乐风格,在奚琴散调音乐领域中占据着举足轻重的地位。

二、中韩奚琴音乐中的文化融合

奚琴从中国传入朝鲜已有将近千年的历史,那么如今韩国奚琴音乐中是否还存在着一些中国古代音乐的元素,哪些是两国音乐文化融合后诞生的产物?下文将予以论证。

其一,奚琴音乐的文化融合体现在奚琴的形制上。笔者在前文已探讨过《乐书》《乐学轨范》以及韩国现代的奚琴三者之间的异同。可以发现,它们的形制并无明显差异。韩国现代的奚琴在我国古代奚琴的基础上融合了韩国的元素并且发展得更加完善,是中国唐代奚琴的变异与延续。

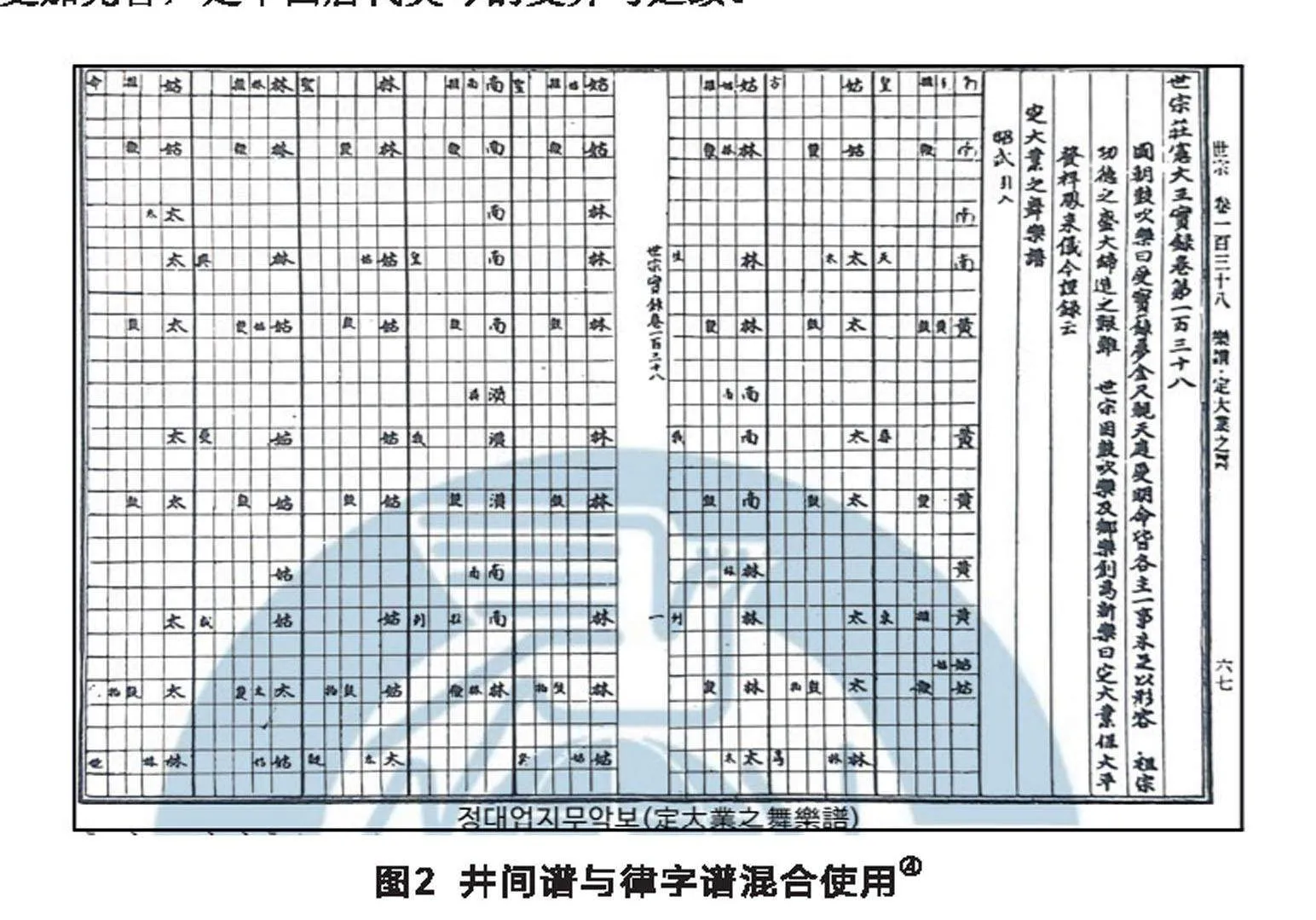

其二,奚琴音乐的文化融合亦体现在其乐谱上。奚琴的传统乐谱是一种混合记谱法:在划分时值时采用井间谱,在谱写音高时使用的则是律字谱。

律字谱由中国传入朝鲜,在我国被称为律吕谱。律字谱采用了十二律中每一律名的第一个字进行音高的记谱,即:“黄、大、太、夹、姑、钟、蕤、林、夷、南、无、应”。井间谱是朝鲜最早能够记录节奏时值的方式,即使用井格线来划分节奏与乐器。通常纵向有4或5列,横向有32格,共构成32间。这种记谱方式直接地体现了中韩两国音乐的文化融合性。

其三,奚琴音乐的文化融合性亦体现在其调式上。成倪的《乐学轨范》可谓受到了中国音乐理论体系的巨大影响,其书中平调和界面调均为五声音阶,这两个调式与我国的传统五声音阶调式极为相似。在《东方音乐文化》一书中提到它们是以无半音的五声音阶构成的。朝鲜音乐的平调式类似于我国的徵调式,调式音阶为:G,A,C,D,E。界面调则类似于我国的羽调式,调式音阶为:A,C,D,E,G。在《晋阳调》中便主要使用了这两种调式音阶。

笔者通过排列音高,得出《晋阳调》的前4个长短构成了以F为起始音的平调式音阶。在第8个长短处,《晋阳调》从降B大调转向了c小调。笔者通过乐音的排列,得到以G为起始音的界面调式音阶。这一部分中A音只出现过一次,可被认为是偏音。界面调通常没有Ⅱ级音和Ⅵ级音,笔者将Ⅵ级音E作为另一个偏音后,发现该调式音阶完全符合界面调的音程关系,类似于我国的羽调式音阶。

三、韩国奚琴音乐的民族化发展

韩国奚琴经过漫长的本土化发展,孕育出了具有韩国性格的奚琴散调音乐艺术,亦形成了独特的音乐风格。笔者将在这一部分探讨蕴含在韩国奚琴音乐中的民族性。

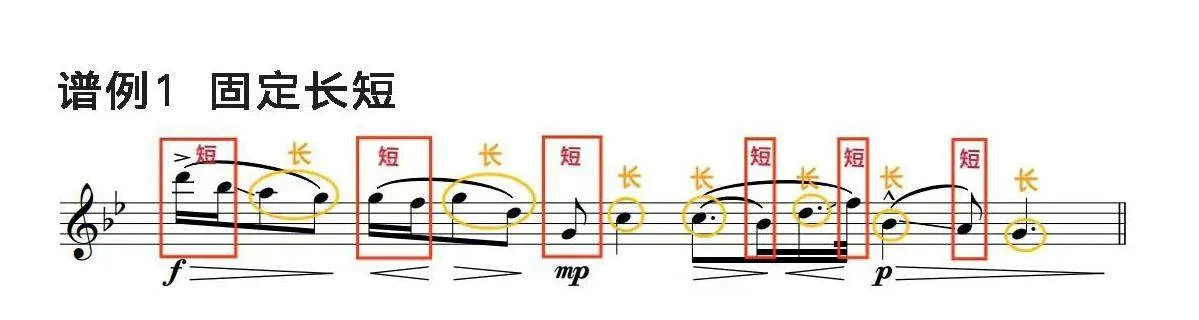

其一,韩国奚琴音乐中的民族性体现在其长短上。在朝鲜音乐中,“长短”同时包含节拍与速度的意义。另外,它还可以是乐曲的名称以及表示旋律的特性。例如:《晋阳调》使用的是晋阳调长短。长短体系是朝鲜民族音乐中最具代表性的因素。这一节奏体系与其语言有着甚密的联系。正如《东方音乐文化》一书中所说,了解朝鲜民族的语言特点是认识其音乐的基础。朝鲜语中便蕴含着长和短的语言规律,即两个或两个音节以上的语汇,必有一或两个音节通过高扬声调或拖长时值来强调。诚然,朝鲜音乐大多是以三拍子为主,并总是由一个长音符和一个短音符组成,充分地体现了长和短的语言规律。

池英熙奚琴散调流派的《晋阳调》就是以八分音符为一拍,每三拍组成一个小组拍,共由六个小组拍组成一个长短。这是其固定的节拍规律,即3·3·3·3·3·3。可以发现,不论是小组拍还是长短都是由三或三的倍数组成,且由一个长音符和一个短音符组成的小组拍亦较为常见。这也是韩国奚琴音乐中最能体现其民族性的元素。

其二,韩国奚琴音乐中的民族性体现在奚琴独特的音色与弄弦上。朝鲜民族音乐总是有一种嘶哑的独特音色,散发出淡淡的幽怨、委婉的情绪。例如,盘索里的演唱就是要求声音从丹田里喊出来,在演唱学习的过程中,声带频繁出血等问题是很常见的,但这样的嗓音在韩国被称为“灵魂的声音”。奚琴同样有一种沙哑的音色,许多音程都是配合大力的压弦,即所谓的弄弦来完成的。

另外,笔者发现《晋阳调》中的16个长短里足足有14个结尾处都是下行的。其余两个长短虽为上行,但是在下一个长短时又开始下行,同时配合着奚琴嘶哑、低沉的音色以及演奏者恰到好处的按弦,就像是一位历经沧桑的老人在喃喃低语着回味自己的一生,体现了奚琴音乐中独特的韵味。

其三,韩国奚琴音乐中的民族性体现在人声声部上。通过观看首尔艺术大学卢银娥教授等人演奏的池英熙流奚琴散调《晋阳调》,笔者发现在其演奏过程中,长鼓手经常会发出一些时强时弱的低喊声。通过采访裴亦楠(一位学习过韩国奚琴音乐的中国学生),笔者了解到奚琴在演奏散调音乐时,一般会由长鼓来为其伴奏。在表演的过程中,演奏者通过手中的奚琴向长鼓手传递某种信息,长鼓手会对其表演进行反馈,低声喊出一些被称为“취임새”的助兴词。其中包括:얼씨구(唉呦)、얼쑤(哎呦)、잘한다(做的好)、좋다(好)、그렇지(对)、어이(喂)、허(嘘)、아(啊)等等。演出中出现的人声衬词是演奏者与长鼓手互相交流的结果。它们类似于一种反应词、鼓励词,能够有效地帮助奚琴演奏者建立信心。

笔者在查阅文献的过程中,发现人声声部并没有引起韩国学者们的重视,很少有韩国学者会分析人声声部,或许人声声部的特点在韩国学者们眼里是司空见惯的,但笔者认为这恰恰体现了韩国音乐的特别之处。在韩国流传着这样一种说法“一鼓手,二名唱”,也有将歌者或者演奏者和长鼓手比作花朵与蝴蝶的说法,体现两者融洽的关系。尽管长鼓是伴奏乐器,但其发挥的作用与职能却是十分重要的。因此,笔者认为奚琴音乐中的人声声部也体现了其音乐的民族性。

四、结语

奚琴,虽为我国唐代时就已流传的弓弦乐器。但随着历史长河的奔流不息,如今在我国已无法目睹并聆听那古老的弦音。值得庆幸的是,奚琴在宋朝时期传入朝鲜半岛并在此扎根壮大。除此之外,奚琴散调音乐中井间谱与律字谱的混合使用、乐曲中采用的平调式和界面调式等等都体现了奚琴音乐中的文化融合性。

20世纪60年代初,池英熙奚琴散调流派诞生,它推动了韩国奚琴音乐艺术的本土化发展,为其注入了一股新鲜的活力。其经典曲目《晋阳调》更是如今学习奚琴散调音乐的必修曲目之一。《晋阳调》中使用的长短体系、奚琴独特的“沙哑”音色以及长鼓手在为其伴奏时频频喊出的鼓励词“做的好”“不错”等都体现了韩国奚琴音乐中所蕴含的民族性与其独特的魅力。总的来说,韩国奚琴为我国以及全世界了解唐代奚琴的历史原貌提供了宝贵的参考价值,并在其本土化的过程中发展出了具有自己民族风格的奚琴音乐,屹立于世界民族音乐之林。

注释:

①图片转自徐海淮:《lt;乐学轨范gt;唐部乐器之研究》,上海音乐学院,博士论文,2009年,第98页。

②图片转自[宋]陈旸撰,张国强点校:《乐书点校》下,中州古籍出版社,2019年,第631页。

③图片转自https://web.archive.org/web/20090614065633/http://music.cein.or.kr/j4.htm

④图片转自김환수:《숫자 정간보 개발 및 적용:산조 대금을 중심으로》(《数值井间谱的开发与应用:以散调大笒中心》),창원대학교,박사학위논문,2021,第18页。

参考文献:

[1]韩国学文献研究所:《高丽史·乐志》,卷七十,志24,细亚文化社,1990年。

[2]孙莎:《古代朝鲜宫廷音乐机构的形成与变迁》,硕士论文,上海音乐学院,2013年。

[3]赵维平:《中国与东亚音乐的历史研究》,上海音乐学院出版社,2012年。

[4]石林昆:《乐学轨范·十二律围长图说读札》,《人民音乐》2015年第11期。

[5]徐海淮:《lt;乐学轨范gt;唐部乐器之研究》,上海音乐学院,博士论文,2009年。

[6]成倪:《乐学轨范》影印版,轨范七,奚琴条,中央音乐学院出版社。

[7]张师勋著,朴春妮译:《韩国音乐史(增补)》,中央音乐学院出版社,2008年。

[8]司雅楠:《奚琴在中国和朝鲜半岛的发展和演变》,硕士论文,延边大学,2012年。

[9]金香花:《朝鲜民族音乐中“长短”节奏元素分析及实践》,中国音乐学院,硕士论文,2015年。

[10]姜春花:《韩中古乐谱记谱法比较研究》,《文化艺术研究》2009年第2卷第6期。

[11]王钰:《韩国与中国古代乐调的比较》,《艺术品鉴》2018年第20期。

[12]俞人豪、陈自明:《东方音乐文化》,中央音乐学院出版社,2013年版。

[13]金艺兰:《“盘索里”音乐研究及文化阐释》,中央民族大学,硕士论文,2012年。

[14]赵杨:《韩国板索里说唱文学的多元因素》,《辽东学院学报》2013年第15卷第1期。