在京伊朗音乐家的离散音乐及意义

摘要:“离散”(diaspora)一词源自希腊语,原意是指“公元前586年古代犹太人的大逃亡 ”,目前通常用来指代(一个国家或民族)散居在外的人群。全球化的进程加剧了人口的迁移,由此带来的音乐流动与演变已成为一种重要的文化现象。本文基于2023年至2024年间对北京伊朗离散群体举办的家庭聚会“周末读诗会”及在京伊朗音乐家参与的社会活动的实地考察,结合资料搜集与个人采访,旨在分析与探讨他们的音乐行为及意义。

关键词:在京伊朗音乐家" 伊朗离散群体" 离散音乐" 文化空间构建

音乐是最容易随着人口迁移而流动的艺术形式之一。在离散过程中,音乐不仅满足离散群体的娱乐需求,更是他们身份和文化的象征,深刻反映其过去的生活与审美。即便身在异国他乡,他们仍能通过演奏故土的音乐,强调文化身份,满足审美需求,构建独特的文化空间。本文聚焦于在北京生活工作多年的伊朗音乐家群体,通过分析其音乐行为,探讨背后的文化意义与社会价值。

一、在京伊朗音乐家的离散音乐行为

在京伊朗音乐家音乐行为可以分为以下三类,分别是在京伊朗人聚会、教学及与伊朗音乐相关的社会活动。

(一)在京伊朗人聚会

“周末读诗会”是在京伊朗离散群体特有的家庭聚会方式,该聚会从2010年开始举办,内容为演奏伊朗传统音乐阿希尔(Asil)、塔斯尼夫(Tasnif)与伊朗流行音乐,读《列王纪》《蔷薇园》等伊朗古典文学作品。

1.时间、地点及人员构成

“周末读诗会”的参与者,既有来北京读书的伊朗留学生,又有投资迁移的个体经营者与贸易商,还包括他们的家属。该聚会的举办地点灵活多变,主要设在北京市海淀区马幸福(Massoud Shamaeezadeh)、马吉利(Majid Shamaeizadeh)及其伊朗同胞们的家中,偶尔也在社区邻近的公园内举行。每次聚会的参与者除了主办家庭外,其他人员均不固定,少的时候会有10个人左右,多的时候能达到30个人。聚会的时间固定在每周六下午五点。

2.“周末读诗会”中的音乐表演者

“周末读诗会”的音乐表演者主要由伊朗音乐家双胞胎兄弟马幸福、马吉利及其家人和学生组成。两兄弟于2008年带着家人来到北京攻读博士学位,毕业后共同创办了“兄弟传奇文化创意有限公司”,专注于艺术设计、伊朗特产与乐器的经营,其身份既是商人又是音乐家。他们自1988年(13岁)起便开始跟随多位伊朗音乐大师学习各种伊朗乐器,如桑图尔(santur)、塔尔(tar)、塞塔尔(setar)、托木巴克(tombak)、奈伊(nay)等,并于1989年开始跟随默罕默德·阿里·哈达迪安(Mohammad Ali Haddadian)大师学习伊朗古典音乐“拉迪夫”(Radif)。在伊朗时,他们共同创建了“CHAVOOSH”伊朗民族乐队,并在伊朗举办了多场音乐会。2017年,他们与家庭成员共同成立了“爱之灵药”伊朗民族乐队,在中国进行伊朗古典音乐演出。

(二)伊朗古典音乐教学

1.高校教学

随着全球化的深入发展与文化交流的不断加强,中国对世界多元音乐文化的需求日益凸显。这种需求在高校教学中得到了充分体现,许多高校为了满足这一需求,开始引入世界多元音乐文化的教学内容。

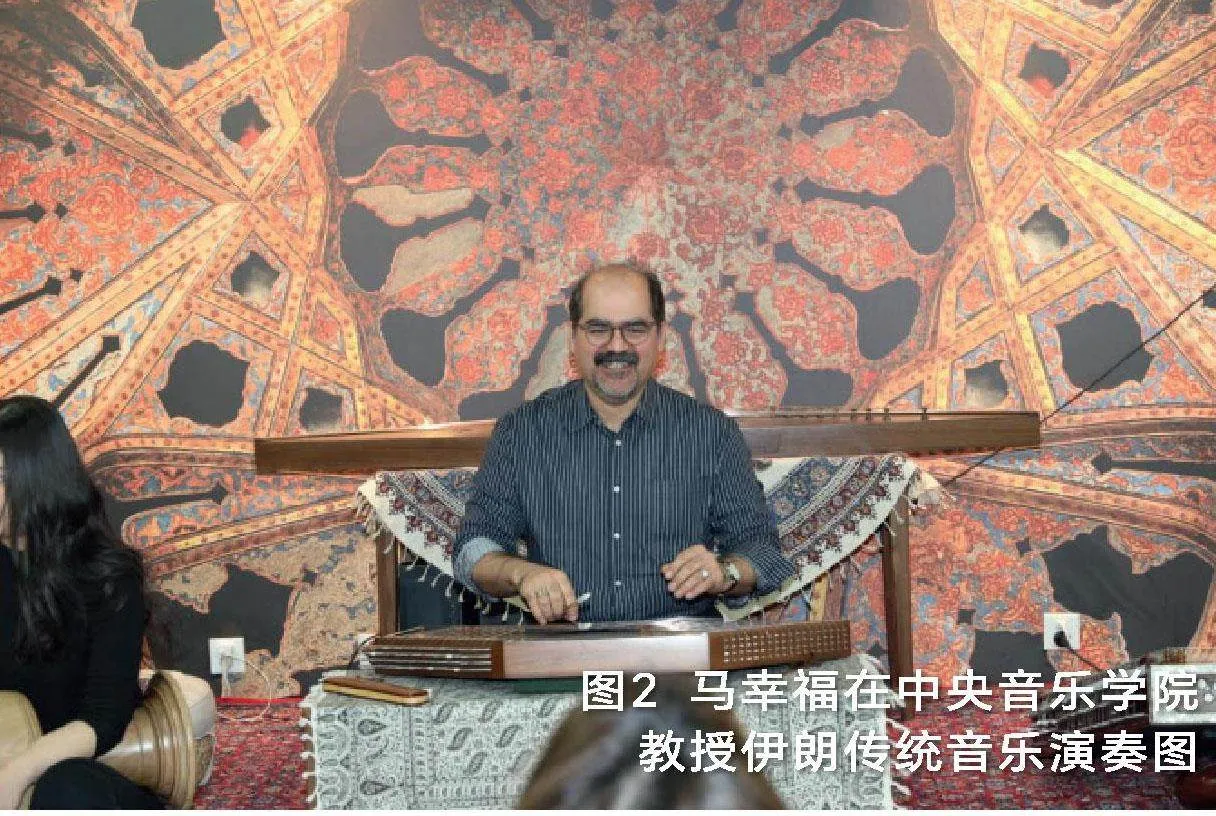

在这种机缘下,自2022年开始,马幸福和马吉利作为外聘教师在中央音乐学院教授伊朗传统音乐。该课程主要面向音乐学系世界民族音乐方向的学生,整个课程分为两个学期,上学期主要侧重于伊朗传统音乐理论,下学期则注重音乐实践,教授学生不同的伊朗乐器演奏技巧,并进行合奏训练。

2.私人教学

离散者通常需要一些方式来表达自己的文化身份,学习一件传统乐器是其中最常见和有效的方式之一。因此,马吉利和马幸福经常在私下教授自己及同胞的子女学习伊朗传统乐器。除此之外,他们也会在家里或个人工作室中对音乐及非音乐专业的伊朗音乐爱好者进行教学。

(三)伊朗音乐的社会活动

近年来,我国与伊朗的文化交流日益频繁,有关伊朗文化与艺术的活动与日俱增,在京的伊朗音乐家们作为伊朗文化的重要代表,积极参与与伊朗音乐有关的各种社会活动,为推动中伊文化交流做出了重要贡献。

1.学术交流与展演活动

在学术交流与展演活动中,在京伊朗音乐家们通常会根据活动的性质来安排自己所演奏的音乐曲目及乐队组合方式,以实现伊朗音乐在不同活动中特有的功能性,同时这也反映了他们在中国社会语境中对伊朗音乐的思考。例如:2018年亚洲扬琴协会成立大会暨“亚洲扬琴协会·北京高峰论坛”、2020年与伊朗大使馆联合举办“伊朗乐器展”、2022年5月“爱之灵药”波斯音乐专场音乐会、2023年中央音乐学院“世界音乐周”伊朗音乐专场工作坊等。

2.媒体传播活动

马幸福、马吉利及家人多次作为伊朗音乐、伊朗文化的代表受邀参与电视节目录制。例如:2017年两个双胞胎兄弟家庭参与录制BTV生活频道《食全食美》栏目,在开场时演奏伊朗传统音乐;2024年,马幸福与马吉利作为在中国的伊朗音乐家代表参与陕西卫视丝路春晚节目录制,与世界众多国家的音乐家们一起演奏创作作品《山海和鸣》;2024年参加中国乐器协会扬琴艺术专业委员会《全球扬琴一家人》春节展播季节目等。

3.伊朗节日庆典

随着中国许多城市的国际化进程不断加速,越来越多来自世界各地的人选择在中国定居。对于这些在中国的伊朗人来说,通过举办一些活动来营造伊朗文化氛围,保持与自己国家的文化联系,对他们在异国他乡的生活来说至关重要。马幸福与马吉利一家,多年来受到伊朗大使馆的邀请参与有关伊朗传统节日的活动,并在这些活动中表演伊朗传统音乐,例如在伊朗大使馆内举办的“雅尔达之夜”、上海合作组织主办的诺鲁孜节庆典等。

二、北京伊朗离散音乐的意义

(一)文化空间的建构

对于离散群体而言,音乐不仅仅是一种艺术形式,它在固定场所内被演奏的过程中形成一种声音景观,承载着族群的情感体验和思想观念。在这个场域之内,当一系列有关离散音乐的活动持续举办,便形成了一个特殊的离散文化空间。这种文化空间并非传统意义上的物理空间,而是离散群体心灵与文化交融的精神领地。近年来,诸多学者在对离散音乐的研究中逐渐认识到这种文化空间的建构对于离散群体而言有着重要的意义,不仅为离散群体提供了一个交流与表达的平台,更是他们在新的社会环境中找到归属感,构建文化认同的重要方式。

在“周末读诗会”场域之中,伊朗离散音乐作为一种独特的文化表达形式,与伊朗古典文学作品(伊朗史诗与伊朗古典诗歌)、伊朗语言(波斯语)、伊朗风格装饰等众多伊朗元素共同造就了属于在京伊朗离散群体的离散文化空间。在这个空间里,他们通过演奏各种伊朗音乐,赋予该文化空间深厚的伊朗文化气息与内涵。笔者曾与在京伊朗音乐家马幸福的访谈中询问过为什么要设立一个“周末读诗会”,马幸福的回答是“我们周末在一起演奏音乐,读读诗歌,就是体味回到伊朗的那种感觉,这个很重要。”在这个空间里,在京伊朗离散群体以音乐为纽带,共同构建了一个超越地域界限的精神家园,重塑了与祖国的文化联系,音乐也因此成为了一种连接过去与现在、家乡与他乡的桥梁。他们可以通过音乐重新审视自己的文化认同,自由地表达心声,感受到彼此之间的情感连接和文化共鸣。

此外,笔者还在田野调查的过程中发现了“侨二代”们的祖国文化归属感正在逐渐弱化的问题。伊朗女孩白雪在北京出生并成长,几乎只在每年的假期才会回到伊朗,她从小学相声,看古装剧、追华语流行音乐明星,十分热爱中国文化。笔者在一次“周末读诗会”中向她提问道“在听到伊朗音乐时有没有一种回到伊朗或者特殊的感觉?”她直言并没有太多强烈的感觉。正是由于祖国文化环境的缺失及所在国媒体与流行文化的影响导致了“侨二代”们祖国文化归属感的弱化。而这种离散文化空间的构建,同时也为新一代在异国他乡成长的“侨二代”们创造了接触和传承祖国文化的机会。

(二)离散生活的情感表达

不同于喜、怒、哀、乐这类最普遍的情感,离散者的情感表达往往具有一种复杂性。一方面,他们怀念着故乡;另一方面,他们又因身处异乡,伴随着由于文化、语言和社会的巨大差异带来的不适感与孤独感。音乐作为离散者们重要的情感载体,在“周末读诗会”中扮演着至关重要的角色。离散者们复杂而深刻的情感体验,在这个空间里通过音乐的表达得以充分展现。这些音乐为离散者们提供了情感上的宣泄与共鸣,从而在异乡生活中找到一丝慰藉。

在京伊朗离散群体有时会在“周末读诗会”中演唱伊朗流亡女歌手哈耶德(Hayedeh)的歌曲。在其流亡期间,哈耶德经常出现在洛杉矶的波斯语电视频道上,通过歌声来慰藉那些同样散居在外的伊朗人。尤其是她的怀旧歌曲,在同样有着离散经历的伊朗侨民群体中广受欢迎。以在京伊朗离散群体在“周末读诗会”中演唱的哈耶德的歌曲《小花》(Aroosak)、《呼喊》(Faryad)为例,无论是《小花》的歌词中“我的眼睛没有光,冬天在我的心中没有一丝温暖”“我们听到了哪些指责,尝过了多少苦涩”还是《呼喊》中的“头向天空,我有孤苦劳累”,都表达了对背井离乡、在异国他乡遭遇困境的苦闷和心声。而“天空”在《呼喊》中出现了不止一次,例如还有“我从很远来到我的窝里,向着天空,穷困潦倒”,也许歌词中“向着天空”,就代表着他们的祖国伊朗,这是对思乡情感的直接表达。《呼喊》中的“随风,不管风是什么!”则表达了一种对未来美好生活的向往。

离散者通过音乐唤起对故乡生活的回忆,表达对祖国的深情厚意。他们在音乐中抒发异乡生活中的个人情感体验,并将其传递给有着相同文化背景的群体成员,分享彼此的快乐和悲伤。这种情感的抒发与共鸣为离散者带来了心灵上的慰藉,以及对融入当地社会实现个人发展的期待,丰富了离散生活的内涵和意义。

(三)伊朗文化符号的表演

音乐作为各族群文化的重要组成部分,具有独特的文化符号作用,以此承载着族群的精神力量与族群文化特征。当代中国社会对世界多元文化需求日益增加,伊朗音乐作为世界多元文化的重要代表之一,经常以一种文化符号的形式出现在中国社会的各种场合中。对于整个社会而言,这种文化符号象征着伊朗文化的深刻内涵,展现了伊朗音乐独特的音乐文化特征与本体特征,丰富了中国社会的文化多样性,促进着不同文化之间的交流与理解。对于族群内部而言,这种文化符号象征着一种集体认同,带有强烈的文化号召力,能够凝聚起族群意识。

在京伊朗音乐家们致力于参与各种社会活动,在不同的社会活动中演奏不同的伊朗音乐,并以此来展示伊朗音乐的独特魅力与伊朗文化的深刻内涵。例如,在亚洲扬琴协会成立大会上,在京伊朗音乐家的代表用桑图尔(伊朗扬琴)演奏伊朗传统音乐曲目,体现了桑图尔在扬琴这一世界性乐器中的重要地位,并向外界展示了伊朗音乐的魅力和独特性,促进了扬琴在国际社会中的的交流与发展;举办伊朗乐器展,向人们展示伊朗音乐文化的源远流长与传承,促进人们对伊朗文化的理解和交流;他们作为伊朗文化的代表参与陕西卫视丝路春晚等媒体节目录制,不仅是伊朗文化融入中国社会的体现,也是伊朗音乐与文化面向中国观众更广泛的传播与展示。这种符号性的音乐表演不仅对于社会整体而言具有一定意义,同样对于他们族群内部而言也产生了重要影响。除了参与这些社会活动外,他们在内部还积极举办音乐聚会,这可以被视为伊朗文化符号的内部展现。这些具有一定文化符号意义的音乐于他们而言,早已成为异乡生活中的重要组成部分,为他们保留了本国的文化与音乐传统,传递了来自祖国文化的温暖和力量,使他们在面对异乡生活时更加坚定和自信。

结语

在京伊朗离散音乐家们通过参与和举办一系列离散音乐活动,不仅丰富了伊朗离散群体的异乡生活,有效保留他们的文化传统,构建文化认同与情感表达的渠道,同时也促进了中国社会多元文化的碰撞与融合。

首先,通过连续举办“周末读诗会”,在京伊朗离散群体构建了一个独特的离散文化空间,为其成员提供了一个交流与表达的平台。在这个空间里,他们能够找到归属感与文化认同,重塑与祖国的文化联系,“侨二代”们也因此获得了接触与传承祖国文化的机会。其次,音乐是离散群体情感表达的重要载体,在异乡,他们通过音乐抒发个人情感,唤起对故乡生活的回忆,表达对祖国的深情厚意。成员之间的情感共鸣,为个体带来心灵的慰藉。最后,伊朗文化符号的表演象征着该群体的族群文化特征,使得其音乐与文化传统在离散环境中得到保存,并成为族群文化认同的重要标识。同时这也向外界展示了伊朗文化的独特魅力,促进着不同文化之间的交流与理解,使中国社会的多元文化得到丰富与补充。

参考文献:

[1]张伊瑜. 迈阿密华裔离散群体的音乐文化与身份认同[J].星海音乐学院学报,2014, (04): 131-141.

[2]李音蓓.广州“巧克力城”非洲黑人音乐探索[J].文化艺术研究,2014,7(02):29-38

[3]马成城.走进虔诚宗教信仰下的广州“巧克力城”——非洲人教堂音乐生活初探 [J]文化艺术研究,2014,7 (02): 39-49.

[4]荆珂.在京韩国离散族群的音乐生活景观[D].中央音乐学院,2012.

[5]黄婉.敲起凝聚族群的鼓点——以上海的韩国移民族群及其“风物农乐”传统音乐生活为个案[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2009,(04):108-114+5.DOI:10.19359/j.cn31-1004/j.2009.04.010.

[6]黄婉.音乐人类学新研究:“离散”音乐文化[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2008,(03): 74-78+5. DOI:10.19359/j.cn31-1004/j.2008.03.010.

[7] Ailbhe Kenny amp; Katie Young.“‘The house of the Irish’: African migrant musicians and the creation of diasporic space at night”《Ethnomusicology forum.31.3, December 2022》

作者简介:于连营,中国音乐学院2024级硕士研究生