职业教育社会认同困境及其破解路径

[摘要]高质量发展职业教育必须提升职业教育的社会认可度。针对当前职业教育社会认可度不高、吸引力不足等现实问题,基于职业系统理论对影响职业教育发展的社会环境三要素——教育制度、劳动力市场、企业和职业教育的知识基础——技术知识和抽象知识等两方面因素,对职业教育认同危机产生的现实逻辑做出解释。基于此,需要确立职业教育专业的排他性与自主性,逐步改革现代企业的组织结构方式,坚实职业教育技术知识的基础地位,提升职业教育对抽象知识的管辖权,以有效化解职业教育认同危机。

[关键词]职业教育;社会认同;认同困境;职业系统

[作者简介]王佳昕(1994- ),女,山西长治人,山西师范大学教育科学学院,讲师,博士。(山西" 太原" 030031)王志远(1993- ),男,甘肃陇西人,陕西师范大学教育学部,助理研究员,博士。(陕西 西安" 710062)

[基金项目]本文系国家社会科学基金2022年度教育学重点项目“国际比较视野下职业教育社会认同的提升策略研究”的阶段性研究成果。(项目编号:AJA220023,项目主持人:祁占勇)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A" " [文章编号]1004-3985(2025)03-0022-08

当前,我国正处于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略时期,产业结构升级和经济增长方式转变急需大量技术技能人才。然而,长期以来,社会对职业教育的认同感普遍不强,职业学校 “就业不体面”“技术技能人才地位不高”等刻板印象,阻碍了职业教育的可持续发展。职业教育社会认同是在社会大众对职业教育目标、性质、内容、社会价值与个体意义以及职业教育生态环境等都极为熟悉和认可的情况下形成的,既不是单纯为了追求就业、升学等,也不是一味迎合当事人、媒体或公众而偏离职业教育的过程[1]。增强职业教育社会认同是高质量阶段我国职业教育改革发展的重要目标,对于提升职业教育吸引力、促进我国职业教育高质量发展、服务区域和国家经济社会发展具有重要意义。鉴于此,本研究基于职业系统的视角,尝试对职业教育认同困境背后产生的社会制度因素进行挖掘,并就破解职业教育认同困境提出相应的建议。

一、基于职业系统理论的职业教育社会认同困境分析框架

职业系统理论由美国当代社会学家安德鲁·阿伯特(Andrew Abbott)提出,他认为职业的本质是工作的合法性规制和专业知识的制度化过程。首先,工作的合法性规制体现为社会规制和文化规制。文化规制是在工作中与业务同时出现的,由扎根于根本价值之中的正式知识加以合法化。当职业在公共领域、法律领域和工作场所中主动提出管辖权要求时,社会规制就出现了。社会规制和文化规制是排他性的[2]。一个职业要想获得管辖权,就只有两种办法——寻找管辖权空位或者去与他人争夺。因此,各种职业就构成了一个相互依赖的系统,一个职业的变动必然会影响其他职业。其次,专业知识的制度化过程体现在技术本身和职业变迁过程中产生的抽象知识合法化的过程。职业的演进是职业之间不断竞争导致的结果,一种职业的地位与其两种规制方式息息相关。一是技术本身,群体通过垄断技术实现对某行业的规制。换言之,技术生长、发展的直接动力很大程度上取决于市场需求,职业的生长空间与技术的市场需求存在直接联系。二是抽象知识,对行业的规制是通过规制催生实践技术的抽象知识来实现的。抽象知识有利于增强在一个竞争性职业体系内部的生存机会,抽象知识使得职业得以幸存,能够增强一个职业系统的稳定性与延续性。一个职业要在职业系统中存活,就离不开一定程度的抽象知识,且抽象程度随着时间和地点而变化。

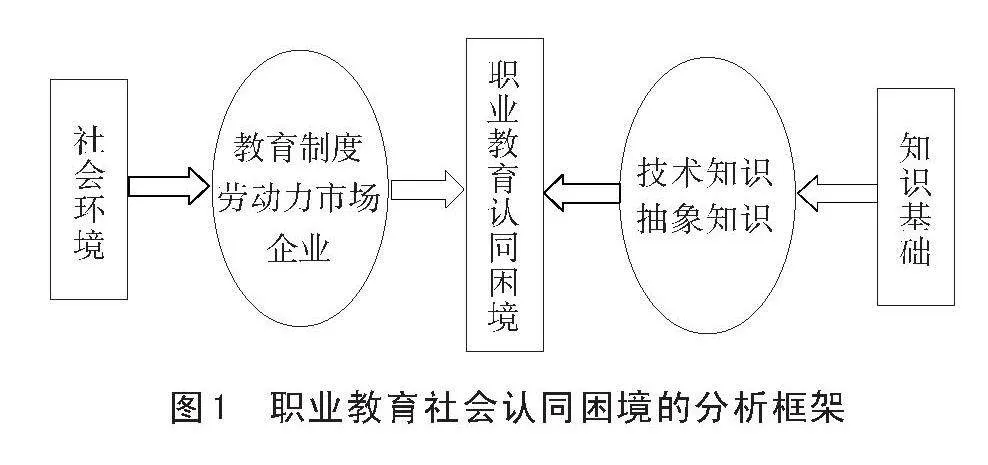

质言之,职业系统理论一方面关注影响职业发展的社会环境,另一方面关注影响职业发展的知识基础。通过考察与职业发展最紧密相关的两大要素——社会环境与知识基础的制度化过程,可以探明职业在社会中的地位、职业发展与社会变迁之间的关系[3]。职业教育作为与职业变迁与发展最紧密的教育类型,“工作”“职业”和“教育”始终是贯穿职业教育理论体系的三个核心概念[4]。作为体现技术技能人才能力的各类职业工作,既规范了职业劳动的维度,又规范了职业教育的标准,是检验与判断职业教育质量的最直接体现。基于此,本文借助职业系统的核心观点来建构职业教育社会认同困境的分析框架(如图1所示),从更为宏观、整体和系统化的视角来考察职业教育社会认同问题,围绕影响职业教育发展最核心的社会因素——教育制度、劳动力市场、企业以及知识基础——技术知识和抽象知识等两方面因素展开讨论,试图澄明当前职业教育存在认同困境的内在逻辑。

二、职业系统外部:社会环境规约产生职业教育的社会认同困境

职业系统理论所关注的影响职业发展的社会环境因素,为分析职业教育社会认同提供了基本路径。职业教育发展最核心的教育制度、劳动力市场、企业等社会因素,本身会对职业教育产生一定的规约,而部分规约将会使社会降低对职业教育的基本认同,产生职业教育的认同困境,这就是社会环境对职业教育社会认同的影响。

(一)教育制度的规约:正式知识高度编码化与技能知识难以编码化的矛盾

职业教育的发展除了受到自身组织结构的影响之外,还受到更广泛的社会和制度因素的影响。首先,教育制度对职业教育的社会影响主要体现在两方面:一是专业知识的正式化程度。自正规学校教育产生以来,以知识高度抽象和学术导向为特征的教育体系产生了一种狭隘的“知识”概念,只承认理论知识部分是专业知识和资格的基础。通过这种教育体系获得的专业知识往往是高度专业化的,但通常远离实践问题,由此导致学术知识占据绝对的支配地位,并通过教育制度得到巩固。例如,学术证书的持有者会通过在理论和实践之间划出明确的界限,从而与解决实际问题的人划清界限,以此确保其在社会中地位的合法性。二是正式的专业知识与实践经验的联结程度。职业教育体系关注将正规教育与实践经验相结合进行知识与技能的传授,逐渐衍生出宽泛的“知识”概念。知识不仅建立在通过学习获得的形式理论基础上,而且建立在与工作相关的环境中积累的实践技能和经验基础上。换言之,职业教育体系认为正式知识和实践技能对于完成任务同等重要,甚至对于某些技术难题而言,隐性技能知识更有用。由此一来,职业技能培训的价值得以有效凸显。职业培训体系的建立为更多的劳动力提供更加广泛而严格的普通教育和职业教育,有利于形成工作组织的分散化模式,促进在劳动力中更均匀地分配能力,为互动学习和培养作为组织能力来源的隐性技能知识提供了更好的基础。

从历史实践来看,盎格鲁—撒克逊教育体系清晰刻画了理论知识与精英地位之间的密切联系,正式知识成为区分地位的基础指标[5]。例如,美国与英国的精英教育体系一直以来极为重视学术教育,一定程度上导致了和生产劳动相关教育的底层地位。究其根源,主要在于技能的隐性化和语境性使得劳动者难以证明其技能知识是一个可编码的“知识库”,即其技能知识难以高度编码化。而德国和日本的国家制度赋予“实践经验”相对较高的社会地位,并将其视为能力和资格的来源,直接激励了对职业教育与培训的投资,从而产生大量的技能人才,使得行业企业能够以更加合作和分散的方式组织工作,极大地促进了隐性知识与技能的传递和调动。

可见,在现行教育制度影响下,学校教育中正式专业知识的高度编码化使得普通教育一轨中学术证书的持有者往往在劳动市场中更有竞争力,确保其在社会中地位的优越性,这在一定程度上降低了对职业教育的社会认同。

(二)劳动力市场的规约:制度信号与信息信号的失衡

劳动力市场是验证职业教育质量的重要场域。知识和学习嵌入在劳动者的职业生涯中,其所需的知识和技能很大一部分是在学校职业教育或公司内部职业培训中发展起来的。正式的学校职业教育和培训在产生直接相关的职业能力方面发挥了更大的作用,对行业企业的知识基础具有直接的影响,由此所产生的资格证书类型一般是高于特定任务的,基于标准化的、先进的知识和技能“包装”。或者说,职业教育在市场中发挥的作用具有基础性和广泛性的通识教育功能,能为劳动者提供可以适应和应用于各种工作环境和任务的“元能力”。其中,正式学校的职业教育任务环境相对稳定,所需的知识可以在初始培训计划中预先编码和系统整合。而企业内的教育培训主要基于特定的任务环境,所需知识是流动的和情境的,不能被轻易捆绑到职业系统中,因此需要一个基础广泛的技能培训体系,使个人能够追求更多样和更灵活的方法来持续学习。

当前,随着产教融合步伐的不断深入,加之个体的职业并不是固定的,其获得知识的透明度和可转移性对于不断变化的劳动力市场的适应性至关重要。个体的职业流动极为依赖自身掌握技能和知识的类型和质量,并能够通过制度信号和信息信号得以识别。制度信号是指一般化的知识和技能可以被识别和编纂,可以应用于很多工作任务或问题解决中。在任务高度流动和不可预测的工作情境下,隐性知识的运用占据绝大比例,导致制度信号失效。因为隐性技能只能通过实践和工作表现出来,这时个体知识和技能的转移流动依赖基于共享的行业或职业规范的社会和专业网络,这就是信息信号的作用[6]。目前,我国职业教育在劳动力市场的有效转移和积累还缺乏“包容性社会结构”的支持,劳动力市场的信息信号作用还未得到充分发挥,这在一定程度上阻碍了个体隐性知识技能的“市场化”,从而出现“技能错配”与“技能浪费”的现象,直接影响了职业教育人才培养质量。

(三)企业的规约:正式知识与技能知识重视程度的差异

劳动者从事特定工作之后,知识和学习嵌入在公司内部的职业生涯中,大部分知识和与工作相关的技能是通过公司在职培训获得的。通过职业教育获得的正式知识和大部分技能知识仅作为一种入职资格,为其在企业内部与工作相关的技能奠定了基础。因此,企业内职业教育与培训在定义企业的知识基础方面起着至关重要的作用。在精英主义教育体系和大众主义教育体系两种不同的教育模式下,可以明晰企业技能培训的发展情况及对技能培训的影响。

在精英主义教育社会中,职业主要围绕基于正式入职资格的分层边界的工作等级进行组织分类。例如,19世纪法国、英国和美国的高等教育体系是劳动者通过接受高等教育习得正式知识来获得工作,企业内职业教育与培训减少个人经验的多样性,从而限制了创造性思维和隐性知识产生的范围[7]。与此同时,这些正式知识与更高的职位联系起来,意味着通过实践经验积累的隐性技能知识将被低估,不会被认为是晋升的基础。个人积累隐形技能知识的动机被削弱,组织也无法挖掘“边干边学”的潜力,从而对企业发展起到负面影响。

相反,在德国和日本的教育制度和社会文化影响下,通过积累广泛的技能和组织经验,可以实现向高层职位的晋升。正式知识在确定能力标准和进入高级职位方面只起到有限作用,侧重于强调企业特有技能和实践经验的长期积累。这样一来,企业内职业教育与培训的知识基础更加广泛,与个人职业发展有机联系在一起,促进了有效技能的产生和开发。尤其是日本企业内培训制度实行“轮岗制”,有助于缩小不同类别劳动力之间的工作距离,也为个人通过实践经验积累知识从而实现职位晋升给予了有效激励。因此,企业组织制度与文化对职业教育发展具有重要影响。如果一个企业能够重视隐性技能知识对企业生存与发展的重要性,那么这个企业就可能表现出强大的渐进式创新能力,专注于企业核心竞争力[8],这对于鼓励形成认同职业教育系统培养下的职业工作系统具有积极意义。

三、职业系统内部:技术知识与抽象知识的失衡导致职业教育的认同困境

社会环境维度对于职业教育社会认同危机的分析主要考虑危机生发的环境场域。当然,任何外部环境场域的影响并不必然引发事物本身内部的变革,事物内部本身的构成要素对于事物变革发挥着更为直接的作用。因此,从知识基础这一职业系统内部出发,探讨技术知识与抽象知识对职业教育的社会塑造,对于分析职业教育社会认同困境极为必要。在知识基础维度,导致职业教育社会认同困境的主要原因在于技术知识与抽象知识之间的平衡性缺失,并由此使得知识背后所对应的职业缺乏知识依赖。

(一)过度强化技术知识降低职业教育的社会认同

在劳动分工高度发达的现代社会中,高质量发展背景下所专注的专业技能是一种具有合法性与垄断性的专业化商品,其社会基础既包括学术知识,也涵盖在职业工作中的渐进式积累与推理实践等社会过程。邦格(Bunge M)认为,技术的本质在于关注有效性或无效性,即技术知识能否在实际应用中有效地实现预期目标[9]。在社会发展过程中,专业技能无论是“诊断”还是“治疗”,都具有很强的实践性,需要专业技能人员根据不同实践情景灵活处理,从而形成对特定技术难题的针对性解决办法。在此层面,技术知识的有效性就在于某项技术能够被成功应用于实际生产和服务,从而提高生产和服务的质量、效率、效益,以此证明技术知识的可靠性与有用性。因此,技术知识的有效性是为现代生产和服务提供有力支持的关键。

然而,一定程度上正是因为技术知识的可靠性,技术工人的工作回报相对较少。在柯林斯(Collins R)看来,医生和律师这类职业主要是政治劳动,技术工人的工作主要是生产劳动,前者更多操控外在表现和信仰,后者生产真正的产品。比起政治领域的不可预测和神秘化,恰恰是生产领域技术知识的可靠性使相对回报较少,技术职业恰恰因为个体技能的成功而处于劣势[10]。质言之,掌握现代生产技术核心的职业反而缺乏最关键的资源,即无法通过组织文化群体获得正式认可的权力,从而无法流动到社会分层中靠上的位置,这在一定程度上间接导致职业教育的社会认同度不高。

(二)抽象知识缺位弱化职业教育的社会认同

知识变迁是通过职业的内部机制实现的,知识更多是内部资源,很少受外部影响,这样生产出来的知识能够用来对抗其他职业,如高等教育知识。知识的增长包含知识的变迁,一种是新知识的增长,另一种是旧知识的更新。在很多领域,单个专业人懂的知识会越来越多,同时借助新工具或新概念来认识,既存知识可以细分为更加精细的范畴[11]。而知识的更新更多体现在从具体事实或方法到更新范式或一般性方法。这两者对职业产生的影响是相互矛盾的。一方面,知识增长迫使职业进行细分,并把某个既定专业的知识结构总量维持在稳定水平。另一方面,范式或一般性方法的更新则迫使很多职业不断发展出属于职业内部的抽象知识。因为这些抽象知识的存在时间相比关乎具体事实和方法的知识更长久,从而增加对这一职业的控制权与话语权。正如阿伯特(Andrew Abbott)所认为的:“不管社会结构如何,只要在日常工作场所具备对核心工作的合法性控制,职业自主性就能得以保障。而这种合法性控制的根源正是基于职业的学术知识体系,即学术知识的制度化是形成专业技能的关键过程,如果一个职业的学术知识过于简单或过于复杂,都会弱化对职业的合法性控制。”[12]

当前,在发展新质生产力的背景下,只懂生产操作而不了解技术原理的传统工人已然不能适应急剧变化的技术生产环境。产业发展过程中所需要的抽象知识正在不断衍生与增长,技术知识也变得越来越复杂,本科职业教育应时而生。它更注重培养劳动者从工作实践过程中掌握自下而上的理论化、抽象化和全局性的知识体系,这需要以相关的科学知识为基础[13]。技术萌芽要成为具有广泛社会应用的实用技术,除了依赖科学原理、技术原理以及技术经验等技术核心知识外,还必须配备大量的技术外围知识,如设计、装配、调试、生产、管理等方面的知识。当产生一个新的技术设想,还有相应的外围配套知识时,才能保证技术的生长空间。技术核心知识与技术外围知识相辅相成,共同构成技术生长的完整体系。技术核心知识为技术萌芽提供坚实的理论基础和创新源泉,而技术外围知识则为技术的实际应用提供必要的支撑和保障。但是,目前为了更加突出职业教育的类型特征,总是会将技术知识的实践性,或者将实践性的技术知识等抽象化程度相对较低的知识摆在突出位置,而削弱对相关抽象化程度比较高的理论化、抽象化、全局性知识的观照,以及对这些知识体系的建构,使得其缺失对所属专业的管辖权。由此,在一定程度上弱化了职业教育“文凭”的地位。

四、职业教育社会认同困境的破解路径

职业系统理论提供了分析职业教育社会认同困境的重要框架,基于这一分析框架,可以使得对职业教育社会认同困境的认识更为具象化。分析问题的根本目的是解决问题,基于职业系统理论的分析框架,如何破解职业教育社会认同困境便成为分析路径的落脚点。

(一)确立职业教育专业的排他性与自主性

弗雷德逊(Freidson)和约翰逊(Johnson)强调专业作为一种相对固定的职业群落,其内部成员拥有共同的制度(institutional)、意识形态(ideological)属性以及市场保护(market shelter)机制,使得各专业领域之间壁垒分明、各有特色。这种专业化不仅体现在职业身份的差异上,更在于其所需的深厚知识与技能的独特性[14]。

一方面,要确立职业教育专业的排他性。职业教育的专业应当确保提供高深的知识与技能。当然,这些技能与知识能够通过系统的教育和培训获得。同时,职业教育的专业也应当致力于为客户提供高品质、无私的服务。这既是专业精神的体现,也是专业价值的所在。伴随着职业分工越来越精细,劳动也逐渐繁杂,人们从事某项劳动需要“专攻术业”。这种“专攻术业”彰显了从业者的劳动技能长处、资源占有优势以及稳固的个人综合品质,不仅增强了从业者在社会劳动中的垄断性和排他性,也为其带来了从业的优越性,从而有效增强对职业教育专业的管辖权。

另一方面,应逐步提升职业教育专业的自主性。一个专业若处于强势地位,意味着其涵盖的科学知识已经高度专门化、复杂化和结构化,以至于外行不能挑战专业人员的技术判断,实现专业自治。但是,任何专业在证实其对公众有好处之前,并不会立刻被授予自治权[15]。因此,职业教育专业获得自主性的主要前提就是要有真正的技术能力。只有如此,专业才能通过控制谁来接受教育训练而垄断技能。同时,这种专业性还应当体现在技能本身获得的复杂性上,即必须通过足够专业的训练才能获得。通过赋予职业教育专业性内涵,能够改善公众对职业教育所面向岗位和从业者的看法,提升职业教育的社会地位[16],从而增强职业教育的社会认同。

(二)逐步改革现代企业的组织结构方式

企业的组织结构方式对技能工作的地位有重要影响,进而影响着社会对职业教育的整体认同。例如,与泰勒制通过不断细化工作分工不同,德国企业普遍采纳了一种扁平化的内部结构和独特的劳动分配模式。在这种模式下,生产线上的维修工人被赋予更多的职责和自主权,他们拥有较高的自由度,并具备复合型的职业技能。这些工人不仅能够胜任基本的操作和装卸任务,还能参与工作的准备、规划以及后续评估。鉴于对工人复合技能的需求,企业自然会有动力参与人才培养的各个环节。值得一提的是,在协调市场经济体系下,德国企业更倾向于通过非市场手段来协调与其他利益相关者的关系。例如,雇主协会等代表和协调雇主利益的相关机构能够采取相应措施有效地促进企业间的合作,减少相互挖墙脚的情况,同时建立一种自我激励和约束机制,维持“高技能均衡”状态,进一步保障和强化了企业对学徒的需求[17]。这样一来,德国企业通过组织结构方式的调整和完善,维护了企业与学徒之间,以及与其他相关利益者之间的平衡,提升了职业教育的社会认同度。因此,从这个层面来讲,要增强职业教育的社会认同,还需要提高职业教育与产业发展的匹配度。而在此过程中,企业的自我组织变革势在必行。

企业要利用组织结构扁平化的过程重建以职能为主导的组织结构,重组网络化协同作业的管理流程以实现自动化或半自动化,建立更具竞争力的产品利润分配及薪酬制度,组建以知识技术技能型人才为核心的管理干部团队,以及符合新知识经济的企业文化,凸显复合技能知识对企业生存与发展的重要性。在实现自我变革的过程中,企业逐渐形成其独特的劳动者知识与技能需求,这些需求与行业内其他企业有所不同,从而孕育出企业专用的技能。这种专用技能不仅增强了企业的核心竞争力,还促使企业更深入地参与职业教育。同时,为更好地满足企业的实际需求,应在职业教育政策制定、实施和监管上赋予行业企业更大的自主权。这样一来,企业就能根据自身的需求和愿景,影响甚至塑造职业教育的形态和内容,从而实现自己的诉求和期望。这样的变革不仅有利于企业的长远发展,也为职业教育注入新的活力和动力,进一步消解职业教育的社会认同困境。

(三)坚实职业教育技术知识的基础地位

随着技术的不断发展进步,技术人工物越来越复杂和精细化,技术知识也变得越来越系统且多类型。实际上,技术知识是关乎技术客体、自然环境和社会实践的系统知识,必须作用于人类实践其有效性才得以展现,因而有效性是技术知识最重要的特征。技术知识如果能够经人的实践下达到成功改造或制作技术人工物的目的,就是有效的、有用的[18]。从这一角度来说,技术知识为个体提供功能价值,同时对个体的综合能力培养也极为重要。例如,意念的表达与理念转化为操作方案的能力,知识的整合、应用及物化的能力,面向真实世界和物质世界进行创造的能力,基于可靠性、性价比的方案权衡和优化的能力,以及把有形的创造物转化为无形的智慧、把无形的智慧转化为有形的创造物的过程与能力,等等。这些能力对学生技术能力结构的完善具有重要意义[19]。当然,这些能力同样会影响劳动者在市场中践行技术知识的行为,并维护其技能工作的地位。

职业教育的存在以技术知识为基石,这决定了职业教育仍要坚持以培养实用型和应用型技术技能人才为核心目标。从本质上看,技术萌芽要想开辟自己的生长空间,成为具有广泛社会应用价值的实用技术,除了需要一定的科学原理、技术原理以及技术经验等技术核心知识外,还必须有充足的技术外围知识,如设计、装配、调试、生产、管理等方面的知识作为依托。当有一个新的技术设想时,围绕这一核心技术,又有相应的外围知识配套,这一技术的生长空间才能有一定的知识保证。这就说明现代技术不仅对人的技术知识掌握能力提出了更高的要求,同时也关注对某一技术的全盘操控能力、人与机器的协同操作能力以及个体对背景知识的熟练掌握程度等。基于此,一方面,要面对不确定的工作世界,扎根于职业实践特征,深化技术知识的教学。通过科学系统的教学安排,使学生全面掌握相关技术领域的基础知识、原理和前沿动态。另一方面,注重技术知识与具体工作项目的联结,增强学生的技术实践应用能力。通过持续深化校企合作、产教融合等,为学生提供置身于真实技术情境的技能习得环境,从而加深其对技术知识的理解和掌握。

(四)提升职业教育对抽象知识的管辖权

一个职业保持管辖权的能力部分取决于其学术知识的权力和声望。事实上,学术型抽象知识的作用往往是符号方面的,而非实践方面的。学术型抽象知识通过澄清职业工作的基础,并把基础上溯到主要的文化价值,从而使职业工作合法化。在大多数现代职业中,这些文化价值表现为合理性、逻辑和科学所具有的价值。学术专业人士证明职业工作具有严密性、明晰性和科学的逻辑性,从而使之在更高的价值构成的背景下获得了合法性[20]。质言之,专业的严密性与逻辑性体现在专业知识的结构体系建立在科学知识体系的组织引导下。反之,专业就丧失了其存在的合理性依据。

随着科学技术的快速发展,新兴专业不断产生,不断赋予职业需求以新的内容,越来越细化、高效的职业服务成为现代需求。韦伯(Weber M)认为,从事专业性工作的劳动者具备获得、积累专业知识的权利,以及在市场中实践这些知识的权利[21]。这要求职业教育向专业教育学习,不断提高其专业的权威性,尤其要赋予职业本科教育专业教育的深刻内涵,并通过知识建构来保证受教育者及其将来从事专业工作的合法地位。因此,在职业本科教育课程体系中,要注重对系统性技术知识的统筹与传授,其主要包含系统性的技术理论与技术原理。当然,这类知识具有与科学知识相同的普适性,是任何技术活动开展都需要遵循的基础性知识,能够帮助学习者掌握、运用乃至发明技术科学规律[22]。要强调掌握相对系统的专业理论知识的重要性,把实践能力培养建立在掌握系统科学理论的基础上,保障职业教育课程的严密性与逻辑性,逐步提升职业教育学位的含金量,增强职业教育的社会合法性。同时,工作场所中所需技能的变化关键在于不同工作需要的知识和技能日益分化,以及在不同工作岗位上都适用的“软技能”的重要性不断增加[23]。“软技能”是从事一项职业的重要技能、间接技能和用以提升水平的促进性技能,可以为个体提供避险价值,降低被代替的风险,并且提升职业弹性,其作为抽象知识的一种无疑能帮助个体增加社会竞争力。

[参考文献]

[1]祁占勇,冯啸然.职业教育社会认同的理论模型与提升策略[J].教育研究,2024(7):108-121.

[2][11][20](美)安德鲁·阿伯特.职业系统[M].李荣山,译.北京:商务印书馆,2016:56-57,260,87.

[3]刘思达.职业自主性与国家干预——西方职业社会学研究述评[J].社会学研究,2006(1):197-221.

[4]姜大源.工作、职业和教育若干概念疏释[J].职教发展研究,2022(4):1-11.

[5]Gerpott T J,Domsch M.The concept of professionalism and the management of salaried technical professionals: A cross‐national perspective[J].Human Resource Management,2010, 24(2):207-226.

[6]Marler J H,Milkovich G T,Barringer M W .Boundaryless Organizations and Boundaryless Careers: A New Market for High-Skilled Temporary Work[J].CAHRS Working Paper Series,1998:1-28.

[7]Nonafka I.A dynamic theory of organizational knowledge creation[J].Organization Science,1994,5(1):14-37.

[8]徐建中,冷单.基于隐性知识管理的制造企业核心竞争力评价模型构建[J].图书情报工作,2011,55(14):68-72.

[9]张思琪,匡瑛.从技术知识论看职业教育的类型属性[J].教育与职业,2023(12):21-26.

[10](美)兰德尔·柯林斯.文凭社会——教育与分层的历史社会学[M].刘冉,译.北京:北京大学出版社,2018:300-301.

[12]刘思达.新发展格局下的当代中国职业研究——从劳动分工到专业技能[J].中国社会科学,2023(4):63-82+205.

[13]王佳昕,潘海生,郄海霞.技术论视域下职教本科定位与人才培养逻辑[J].高等工程教育研究,2021(5):141-146.

[14][15]赵康.专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准——一个社会学角度的分析[J].社会学研究,2000(5):30-39.

[16]徐国庆,王笙年.职业本科教育的性质及课程教学模式[J].教育研究,2022,43(7):104-113.

[17]李俊,李东书.德国企业究竟为何愿意深度参与职业教育?——经济社会学视角下的分析[J].教育与经济,2022,38(2):88-96.

[18]林润燕,吴国林.技术知识的认识论追问[J].科技管理研究,2016,36(23):258-262.

[19]顾建军.技术的现代维度与教育价值[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018,36(6):1-18+154.

[21]Weber M.Economy and Society[M].Berkeley:University of California Press,1978:245.

[22]孙小梅,周应国.本科层次职业教育专业课程开发:三维逻辑、应然特征与实践依循[J].职业技术教育,2023,44(35):29-34.

[23](英)迈克尔·扬.把知识带回来:教育社会学从社会建构主义到社会实在论的转向[M].朱旭东,文雯,许甜,等,译.北京:教育科学出版社,2019:177.