太湖流域河长制政策实施后水质改善效果评估研究

关键词:河长制;太湖流域;水质改善;双重差分模型

前言

改革开放以来,中国经济发展迅速,但随着人们愈发忽视环境层面的问题,环境污染日益严重,甚至对经济进一步发展有了阻碍。其中,水资源污染问题就十分严重,二十大也提出要构建水污染防治流域协同机制,对重点流域进行综合治理,做到基本消除劣V类国控断面。

2007年,无锡市人民政府下发相关文件试行了河长制。次年,江苏省在十五条主要的河流逐步推行由省市两级领导共同担任河长的“双河长制”。2014年,水利部印发相关通知后,上海市政府在青浦、闵行两区探索试点河长制。2016年,中共中央及国务院印发了《关于全面推行河长制的意见》,至此,河长制作为常态化制度被正式确定下来。

1计量模型的设定

1.1模型构建

由于河长制在太湖流域的政策试点地区和实施时间不同,故文章采取双重查分(DID)模型评估太湖流域河长制政策的实施效果,将河长制政策在太湖流域的推行视为准自然实验,运用太湖流域2008年一2018年重点断面水环境质量的面板数据,固定地区和时间效应,构建双重差分模型,如式(1)所示:

其中,Y是被解释变量,表示i河段体t时间的水污染指标;policYi。是政策实施的虚拟变量,表示省市i在t时间是否实行了河长制政策;a是河长制政策的治理效应;X是控制变量,通过控制样本城市的经济发展水平、技术水平、外贸成都等因素保证河长制政策评估的有效性;控制变量的系数分别是时间固定效应、城市固定效应和随机扰动项。

1.2变量选择

1.2.1被解释变量

使用由国控监测点发布的酸碱度指数、溶解氧(DO)浓度、高锰酸盐(COD)指数和氨氮(NH3-N)浓度来表示水污染指标。上述指标都来自于全国主要流域重点断面水质自动监测站点,水质自动监测站由环境部检测管理。

1.2.2解释变量

根据双重查差分模型建立标准,文章根据所在市是否施行河长制政策为判定标准,构建实验组和控制组为虚拟变量。其中,实验组为实施河长制的地级市,赋值为1,即处理虚拟变量在实施河长制政策后取值为1;控制组为尚未实施河长制政策的地级市,赋值为0。

1.2.3控制变量

文章参考以往研究,从影响河长制政策效果的因素出发,选取人均GDP、产业结构、地区工业化水平以及外贸进入程度这四个指标作为控制变量。并且为了保证研究的有效性,将城市和时间效应进行了固定。

1.3数据来源

被解释变量的指标数据来源于中国环境监测总站。通过手动收2008年-2018年间由该站发布的《水质自动监测周报》,从中摘取相关交界断面的酸碱度指数、溶解氧浓度指数、高锰酸盐指数和氨氮浓度指数四个指标,《周报》对全国150个水质自动监测断面进行了记录与统计。其中,位于太湖流域的7个监测点在统计范围内,覆盖了该地区的5座城市。在通过均值计算后,共得到2289个分析样本。解释变量的数据同样通过手动收集中央和地方政府关于河长制政策的重大决定以及政策法规文件而得。控制变量的数据来源于河段所在地级市的统计年鉴相应各期。

2实证结果分析

2.1DID检验

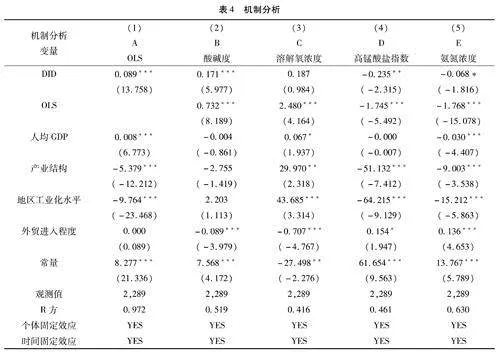

基于上文对河长制推行状况对酸碱度指数、高锰酸盐指数、氨氮浓度和溶解氧浓度影响的理论研究,文章建立以酸碱度、高锰酸盐指数、氨氮浓度和溶解氧浓度是被解释变量,以河长制推行状况是解释变量的双向固定效应回归模型。

如表1所示,河长制推行状况对酸碱度指数及溶解氧浓度的回归系数为正数,且分别在1%和5%显著水平下显著;同时,数据表明河长制实施使高锰酸盐指数与氨氮浓度均有所下降,进一步证明了河长制对太湖流域水质量的改善作用。

基准回归的结果表明,河长制的实施对于太湖流域的水质改善有着正向作用,从整体上改善了太湖流域的污染状况,提升了水环境的治理效果。

2.2平行趋势检验

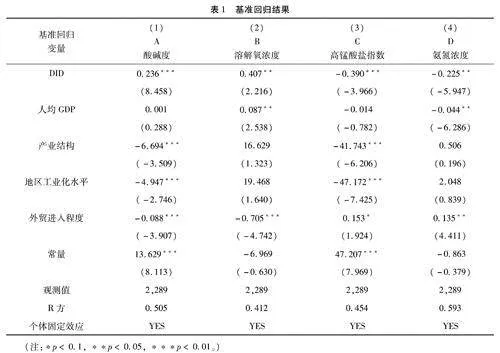

文章基于上述基准回归结果进行平行趋势检验,并且由于水质改善可能存在滞后性,因此应对河长制政策进行动态效应检验。为此,文章参考周燕等采用实践研究法(event-study)加以检验。基于此,此研究构建如下回归模型:

如表2所示,由结果(1)可得,政策实施前四年系数均不显著,满足了平行趋势项的假设。从结果(2)与结果(3)可以看出,在政策实施之前,河长制对于湘江流域水质量的影响均不显著,但政策实施当年也不显著,而是分别在政策实施的后两年和后一年的回归系数才显著,说明河长制政策对太湖流域的溶解氧浓度和高锰酸盐指数的影响具有一定的时滞性。而从结果(4)可以发现,河长制政策实施当年到实施后四年都不显著,因此可得,河长制政策对于氨氮浓度的降低影响存在较长的时滞性,想要改善这一方面的污染源需要较长的时间。

2.3稳健性检验:替换模型检验

由于存在遗漏变量等稳健性问题的存在,所以文章选择将固定效应回归替换为Tobit模型的方法对基准模型进行稳健性检验。模型替换前后,所有变量的解释程度发生了变化,但是系数方向和显著性没有发生改变,与基准回归结果完全一致,说明河长制推行状况对酸碱度指数、高锰酸盐指数和氨氮浓度的负相关作用是稳健的,对溶解氧的正相关作用是稳健的。

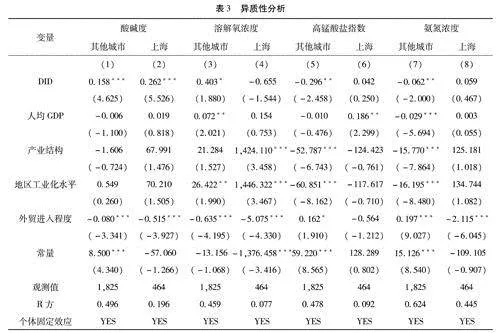

2.4异质性分析

由于不同城市之间经济发展水平存在较为显著的差异,因此对于河长制的实施以及后续的管控,不同的地方政府的要求也不尽相同。因此为了验证流域内水质改善效果是否存在地区异质性,对太湖流域流经城市分为相对而言经济较为发达的上海地区和非上海城市进行分区域异质性检验。

如表3所示河长制推行状况对酸碱度指数、高锰酸盐指数、氨氮浓度和溶解氧浓度的异质性结果,具体结果(1)、(3)、(5)、(7)是河长制推行状况对非上海地区影响的异质性结果,结果(2)、(4)、(6)、(8)是河长制推行状况对上海地区影响的异质性结果。

由表3的结果可以看出,不同城市之间存在明显的异质性。其中,溶解氧浓度在10%的水平下显著上升,高锰酸盐指数和氨氮浓度在5%水平下显著下降,这表明在实行河长制的背景下,太湖流域非上海地区的几个主要城市区域中的污染物排放量明显低于上海市。酸碱度指数在两个地区均在1%水平下显著,说明河长制政策对酸碱度指数的影响在其他城市和上海市之间没有显著差异。所以,异质性结果相比较上海地区而言,河长制推行状况对非上海地区的水环境治理效果更突出。究其原因,这可能是由于经济发达地区的地方政府更加注重经济发展,在执行河长制等环保政策时并未较好贯彻,且地区内官员缺乏晋升激励,没有较大的动力去完成环境监管。

2.5影响机制分析

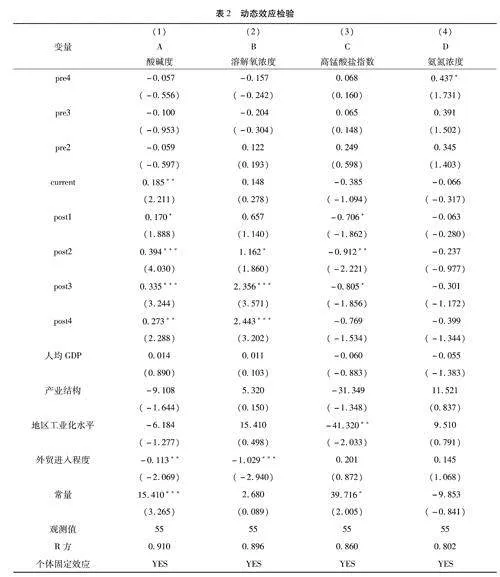

依据前文所述,河长制对于太湖流域的水污染有明显抑制作用,产业结构、工业化程度对“河长制”政策效果具有显著影响,因此接下来文章选择产业结构优化机制进行实证检验,明晰作用机理。文章借鉴Baron和Kenny的方法,构建模型验证产业结构优化通过河长制对于酸碱度指数、高锰酸盐指数、氨氮浓度和溶解氧浓度影响的中介效应,分别如式(3)、式(4)和式(5)所示:

其中,OLS为中介变量,即产业结构升级变量,其余变量含义与基准回归模型一致。机制检验结果见表4。

结果(1)为河长制对产业结构优化的影响,DID结果系数为0.089且在1%的水平上显著,表明河长制政策可以优化产业结构,从而间接改善太湖流域水环境质量。结果(2)(3)(4)(5)将DID与产业结构优化均纳入回归,结果显示酸碱度指数和溶解氧浓度在1%水平上显著上升,高锰酸盐指数与氨氮浓度在1%水平上显著降低,表明产业结构优化对于太湖流域内水环境保护具有正向作用,促进了流域内水污染治理。因此,我们可以得知在太湖流域内实行河长制政策,可以使地区内的产业结构得到进一步优化,从而再次改善水体质量。

3结束语

文章利用双重差分模型对2008年至2018年太湖流域内的面板数据进行了相关分析和实证检验,证明了实行“河长制”政策可以有效改善太湖流域的水体质量。研究表明,这项政策的实施对于提高太湖流域水质方面产生了积极的影响。动态效应及平行趋势检验也验证了该政策的有效性与滞后性。异质性分析表明,不同社会经济水平的地区,政策实施效果上会存在一定差异,经济发达的上海地区实施效果不如非上海地区。影响机制结果说明,政策通过推动产业结构优化促进环保、经济等领域的良性发展,从而让水质进一步改善。综上所述,河长制政策在后续推行时,一方面应构建协同治理机制,将各方利益进行协调,建立起协同管理机制,调动各方参与的积极性;另一方面要强化河长制长效机制,针对每一条河流的实际情况及经济状况建立治理方案,做到“一河一策,一河一方案”。