长江口南支河段演变特征及趋势预测研究

摘要:

长江口为海陆双向河口,其南支受洪潮共同影响,河道演变较为复杂。在分析南支河段河道演变特征的基础上,通过建立长江口南支河段河工模型,重点开展了南支演变趋势预测研究。河演分析表明:20世纪60年代之后,徐六泾人工节点基本形成,上游河势变化对南支河床演变的影响明显减弱,南支河段江岸基本稳定,滩槽位置相对稳定。定床模型试验结果表明:模拟河段最大涨急流速为2.26 m/s,最大落急流速为2.69 m/s。动床模型试验结果表明:2016~2020年(循环4次)+100 a一遇水沙年+300 a一遇水沙年试验条件作用后,典型断面最深点相对冲深约7.8 m。研究成果可为类似河段演变分析提供参考。

关键词:

河道演变; 河工模型; 演变趋势; 长江口; 南支河段

中图法分类号:TV142.4

文献标志码:A

DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2025.01.009

文章编号:1006-0081(2025)01-0049-07

0 引 言

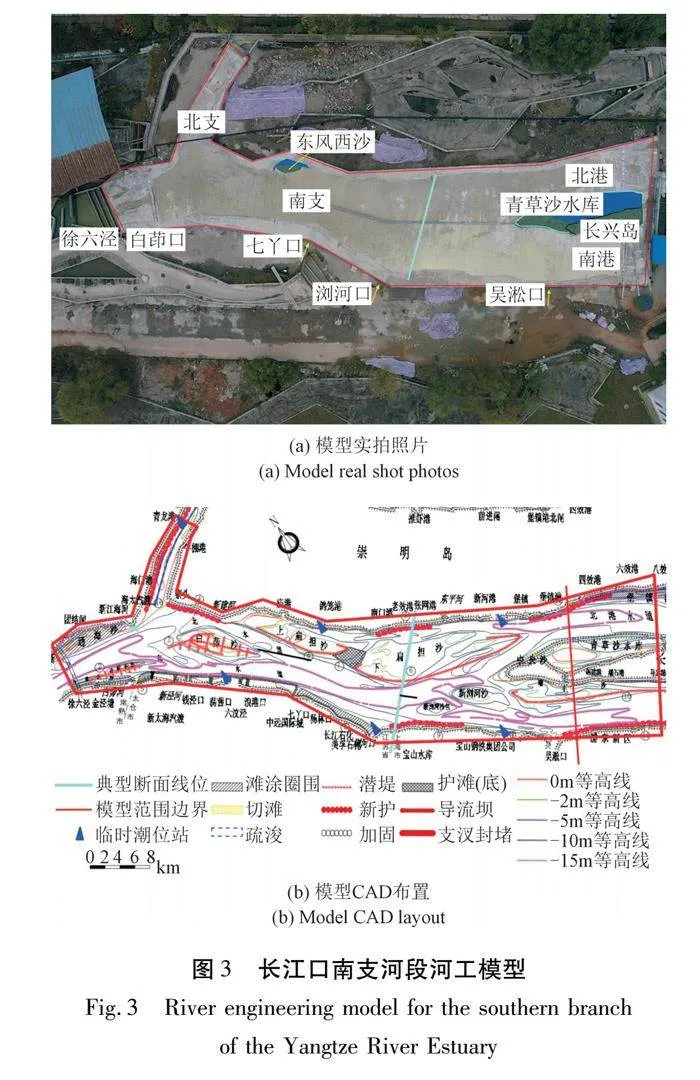

长江口是中国最大的河口,河道演变复杂[1-3]。在上游减沙及人类活动双重影响下,长江口尤其是南支河段的演变规律和变化趋势是目前研究热点之一[4-8]。长江口河段上起徐六泾,下至口外原50号灯标,全长181.8 km,平面呈扇形,为三级分汊、四口入海的河势格局。长江口为海陆双向河口,受径流、潮流、上游河势、风暴潮及人类活动等诸多因素影响,其河道演变较为复杂,长江口河势图见图1。近50多年,北支分流比不断减小,呈缓慢淤积萎缩态势;南支分流比增加,河道内局部沙洲、暗沙冲淤变化仍较剧烈,其上段白茆沙汊道段的分流比年际间略有调整,近20多年分汊格局基本保持相对稳定。

近年来,许多学者对长江口南支河段的演变规律和趋势开展了研究。张东等[9]基于可见光遥感测深技术,开展了长江口南支河段河势演变规律研究;吴帅虎等[10]利用实测资料,分析和探讨了南支河段河槽演变过程及其对人类活动的响应;徐俊等[11]重点分析了20世纪70年代以来白茆沙汊道段近期河床演变特征。栾华龙等[12]对长江口典型滩槽系统近期演变及河势控制对策进行了有益的探讨。

本文通过开展整体河工模型试验,重点研究极端不利水文条件(包括100 a一遇设计洪水、300 a一遇校核洪水等)及不同组合系列水文年条件下长江口南支河段演变规律及趋势,为长江口南支河段的治理和保护利用提供技术支撑,也为类似河段演变分析提供参考。

1 南支河段近期演变分析

1.1 河道演变特征

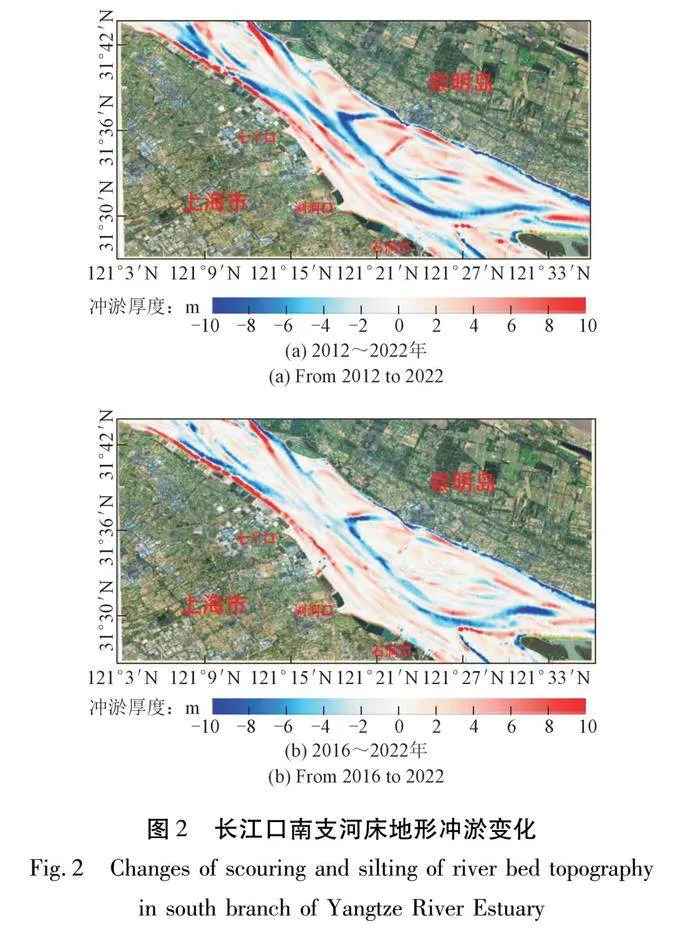

2012年以来,随着节点两岸圈围工程的实施,徐六泾河宽逐渐缩窄至4.6 km,节点束流、导流作用持续增强,深泓线稳定在南岸,徐六泾以上河段河势变化对河口的影响进一步减弱。此外,随着中央沙圈围及青草沙水库工程、新浏河沙护滩及南沙头通道限流潜堤工程、白茆沙整治工程等大型涉水工程先后建成,稳固了南支河段主要分汊区段的河床边界。2012年后南支河段地形冲淤变化见图2。南支近期河道演变的主要特点如下。

(1) 南支上段。2012~2022年,徐六泾河段主槽“南冲北淤”,白茆沙头部潜堤南侧坝田区有所淤浅;七丫口以下南支主槽“北冲南淤”,浏河口段深槽北偏,扁担沙南沿冲蚀北退,滩面窜沟冲刷发展。其中,2016~2022年,徐六泾河段主槽以冲刷为主,北支进口舌状浅滩总体微淤,七丫口以下南支主槽保持“北冲南淤”态势;扁担沙滩面淤积。

(2) 南支下段。2012~2022年,浏河口-新浏河沙段主槽“北冲南淤”。期间,宝山水道整体冲刷,深槽南扩;新桥通道淤积,10 m河槽进口缩窄、扭曲。2016~2022年,浏河口以下主槽呈“北冲南淤”。

1.2 河道演变影响因素分析

影响南支河段演变的主要因素大体可分为以下几方面。

(1) 主槽落潮动力为主和粉砂质河床底质条件[13-15]。根据水文测验结果,南支主槽优势流量值均在75%以上,呈明显的落潮流优势;且南支河床质总体较粗,以粉砂和砂为主,相对较容易起动和沉降。因此,南支河段落潮流占绝对优势的动力条件和以粉砂与砂为主的河床泥沙条件,促使了南支主槽的冲淤演变呈现自上而下的传递过程。近期,白茆沙南水道持续发展,出七丫口后主流北偏,造成(上、下)扁担沙南沿上冲下淤。而下扁担沙南沿的淤涨南压,使南支进北港的新桥通道过流断面减小、进口萎缩。

(2) 上游河势变化及来沙变异的影响[16-17]。流域来沙减小、变细对南支河床演变影响已有所显现。近期,长江河口来沙减小和变细也已导致南支主要沙洲面积减少、河槽总容积有所扩大。已有研究表明,南支河段河床已总体由淤积向冲刷状态转变,近年来南支河槽容积的增大与长江流域来沙变异引起的河口河床再调整有关。

(3) 北支泥沙倒灌的影响[18-19]。北支倒灌泥沙在出北支口后的水流扩散区沉降,为白茆沙北水道进口段淤积提供了沙源。北支倒灌泥沙导致白茆沙北水道难以发展,甚至在进口段出现持续淤积,相应促使了白茆沙南水道的发展,使白茆沙南、北水道“南强北弱”的态势得以维持和加强,进而引起下游主槽水动力条件的再调整。

(4) 区域内人类活动的影响[20-23]。中央沙圈围及青草沙水库工程、新浏河沙护滩及南沙头通道限流潜堤工程的实施,使中央沙、新浏河沙沙头得到稳固,南沙头通道冲刷发展态势明显受到遏制,在一定程度上增强了南北港分汊口河段河势的稳定性。

1.3 演变趋势分析

在上游大洪水发生概率较小的背景条件下,随着两岸岸线和分汊口段边界的固定,南支河段的总体河势格局将更加稳定,发生河势格局大变化的可能性较低。

然而,由于南支河宽仍然较大,河床的冲淤演变仍有较大空间。在总体河势格局稳定的大前提下,若不采取相关的人工措施,在南支河段固有水沙特性、北支泥沙倒灌、流域来沙减少和变细等各种影响因素的共同作用下,未来一段时间内,南支河段内的滩槽变化仍将延续近期的冲淤演变态势,如南支河段总体冲刷、白茆沙南北水道“南强北弱”、南支主流出七丫口后北偏、上扁担沙南沿切滩冲刷、下扁担沙南沿淤涨南压、新桥通道缩窄、新桥水道上淤下冲等变化态势仍将持续发展。

2 模型设计及验证

2.1 模型设计

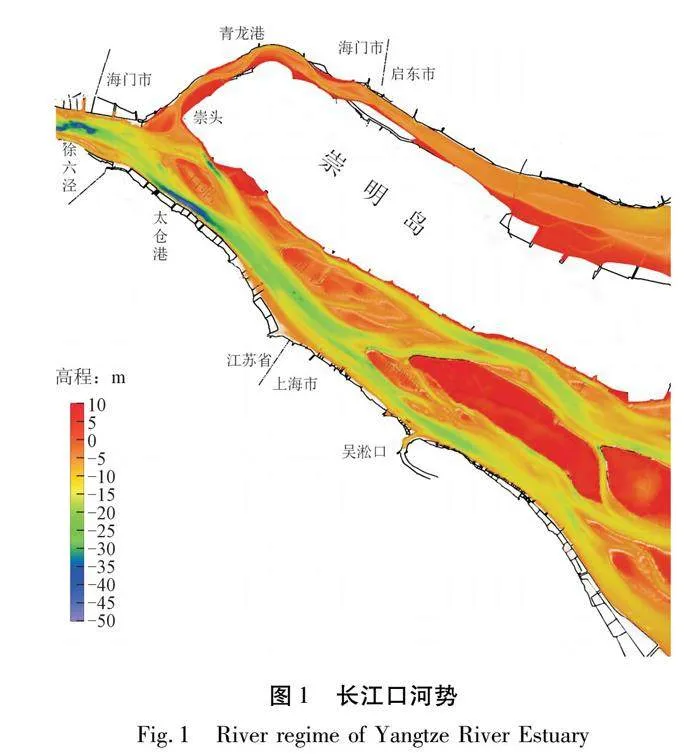

本次模型试验采用变态模型,根据试验条件,选择合适的模型比尺。考虑上游进口宜选择在单一段,出口选择在天然潮位站附近。定床模型试验研究范围上起徐六泾,北支下至青龙港,南支下至青草沙水库尾部,干流全长82 km,其中,徐六泾节点段长约15 km,南支干流全长约67 km,北支全长约15 km。动床模型试验模拟范围上起白茆口,下至长江口南支的吴淞口、北支的牛棚港,干流全长约58 km。由于试验目的主要为研究预测不利水沙条件下河床的冲淤变化趋势,考虑到长江口南支河段自徐六泾节点段逐步放宽,在浏河口以下又逐渐束窄至南北港段,过流断面变化在浏河口附近出现转折,因此在浏河口附近取一典型断面,分析典型断面附近的极限冲刷,确定断面极限冲刷包络线。选择2 m等高线作为定、动床的分界线。

根据模型场地条件和以往长江下游感潮段河工模型试验经验,选择模型的平面比尺为1∶800,垂直比尺为125,模型变率η=6.4。模型进口以上有扭曲水道连接,模型出口有生潮设备模拟水流条件,河工模型实拍照片见图3,典型断面如图中蓝线所示。

根据最新床沙实测资料,2022年8月浏河口附近取样点的中值粒径d50范围为0.113~0.233 mm,其平均值为0.170 mm。根据床沙起动流速公式计算起动流速相似的粒径比尺为1∶0.78,进而得出模型沙的设计中值粒径d50=0.217 mm。

2.2 模型测控系统

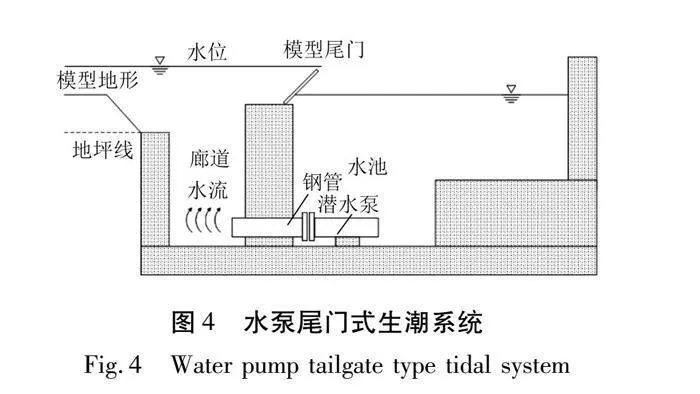

(1) 可变溢流式生潮系统。可变溢流式亦称水泵尾门式,生潮系统由水泵在模型尾门外部抽水进入模型内,尾门控制模型水位变化模拟潮汐水流过程[24],如图4所示。

(2) 主要测量仪器设备。不同于内河模型试验[13],潮水位测量采用南京水利科学研究院研制的一种超声波水位仪,流速测量采用南京昊控软件技术公司最新研发的大型表面流场粒子图像测流系统(简称LSPIV),地形观测采用武汉大学工程泥沙实验室研制的ABF2-3二维地形测量系统。

2.3 模型验证

动床验证试验起始地形采用2016年10月测量的1∶10 000的水下地形图制作,终末地形采用2022年8月最新实测1∶10 000的水下地形。验证试验水文条件采用大通站实测流量和输沙率资料,出口采用相应控制站的实测潮位资料,每个试验水文年下边界选取3个典型潮位过程。

模型验证结果表明:① 各潮位站潮位过程线模型与天然情况吻合程度较好,模型各潮位站潮位与天然实测潮位相比,差值一般在±0.07 m内。② 各测点的涨落潮过程和流速量值都比较一致,潮流相位变化验证较好,验证流速大小误差一般均可控制在0.10 m/s范围内,但个别垂线个别时刻误差较大,最大差值达0.2 m/s。同时,潮流过程也与原型基本吻合。③ 试验条件下,南支、北支,南港、北港的分流比最大误差在0.4%以内。④ 河床冲淤变形验证表明,与原型相比,各分段冲淤量误差幅度在25%以内,模型河床冲淤部位的分布与天然情况基本吻合,且断面的冲淤变化基本与原型相似,冲淤幅度误差一般都在1 m以内。

动床模型试验验证结果表明,天然河道中的潮位、汊道分流比及河床冲淤变形均在模型中得到了较好复演,符合模型试验规程的有关规定。试验确定模型含沙量比尺和河床冲淤时间比尺分别为1∶0.128和1∶800。

3 模型试验水文条件

3.1 定床模型试验水文条件

选用以下3种水文条件作为定床模型试验条件(表1):① 防洪设计洪水及100 a一遇大潮组合。② 97特大潮,上游大通流量为45 500 m3/s,下游边界采用1997年8月实测天文大潮潮位过程作为边界控制条件,代表该河段天文大潮下水文条件。③ 枯水大潮,上游大通流量为16 500 m3/s,下游边界采用100 a一遇大潮。

3.2 动床模型试验水文条件

采用2016~2020年(循环4次,共20 a)作为动床模型系列年,同时考虑可能发生的最不利水沙条件,加上100 a一遇水文年和300 a一遇水文年。

4 结果及讨论

4.1 分流比变化

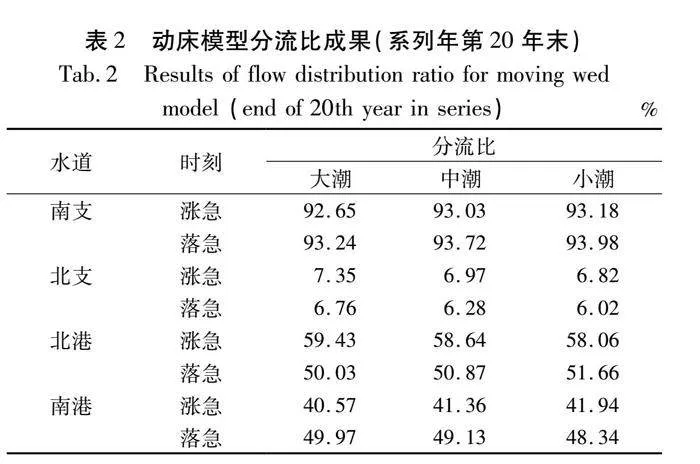

动床模型试验系列年第20年末长江口南北支、南支南北港的分流比成果见表2。由表2可知,南支分流比绝对占有的态势没有发生改变,南北港分流比基本保持各占50%的均势。

4.2 沿程潮位

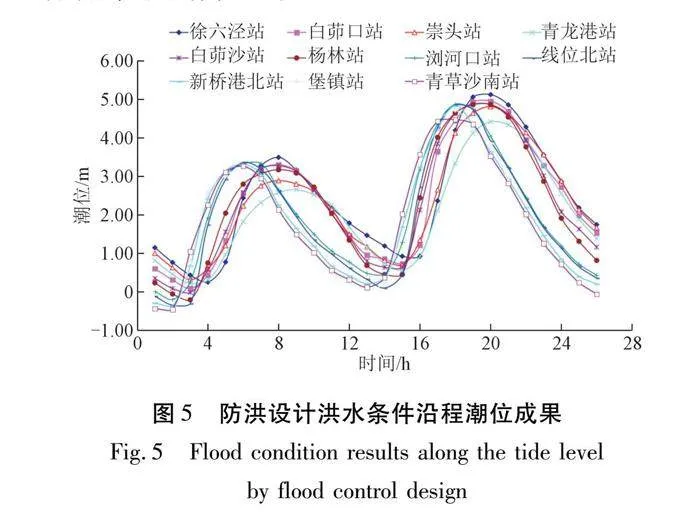

防洪设计洪水、97特大潮和枯水大潮试验条件下,模型最高潮位均出现在最上游的徐六泾站,3种试验条件下最高潮位分别为5.12,4.82,4.33 m,防洪设计洪水条件沿程潮位成果见图5。最大潮差均出现在扁担沙北侧的北港河段,3种试验条件下最大潮差分别为5.20,4.90,4.38 m,说明北港受涨潮流的影响大于南港。尾门附近处的青草沙南站和徐六泾站的潮位时间相位差约为2 h。

4.3 流速特征

从沿程流速断面观测成果来看,南支河段涨急最大流速出现在枯水大潮条件,流速值为2.26 m/s,位于下扁担沙以北的深槽内;最大落急流速则位于下扁担沙以南的深槽内,防洪设计洪水、97特大潮、枯水大潮条件下最大落急流速分别为2.69,2.18,2.14 m/s。

4.4 深泓线变化

南支主槽的深泓线在试验水沙条件下变化不大,其中,由于航道整治工程的实施,白茆沙头部所在区域南侧深泓线南偏明显,系列年第5年末南偏距离约590 m,第10年末南偏810 m,第20年末南偏850 m,系列年+100 a一遇水文年末南偏距离约920 m,系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末南偏约930 m。荡茜口—浏河口段深泓线总体由靠右侧向主槽中部偏移,试验水沙条件作用后深泓线平面位置相对稳定少变,深泓线摆动范围在500 m以内。浏河口以下段深泓线的变化主要体现在南北港分流点的上提下挫及新浏河沙潜堤下延工程两侧,2016~2020年系列年条件下分流点最大下移650 m,典型断面所在处深泓线平面摆幅在200 m以内。系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末分流点位置下移了约4 500 m,但典型断面处深泓线位置变化不大,最大移动距离在200 m以内。

4.5 河床分段冲淤量

河床分段冲淤量统计见表3。由于受白茆沙整治工程促淤及北侧长江口北支进口附近淤积的影响,2016~2020系列年白茆口—杨林口河段南侧主槽冲刷,河床中部及北侧淤积,总体来看呈微冲态势,但幅度均不大。随着上游径流的增大,系列年+100 a一遇水文年末、系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末该段冲刷有所增大。北支上段受径流的影响较小,主要受涨潮流作用,无论是系列年水沙条件,还是系列年+100 a一遇水文年末、系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文水沙条件,该段仍呈缓慢淤积萎缩的态势。浏河口附近河段河槽由徐六泾节点段逐步放宽,2016~2020系列年水沙作用后,除南支主槽呈冲刷趋势外,大部分边滩及江中沙体也呈冲刷态势或冲淤交替,河段整体上表现为冲刷,随着上游径流的增大,系列年+100 a一遇水文年末、系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末该段冲刷明显加剧。新河港—青草沙中部河段2016~2020系列年、系列年+100 a一遇水文年末、系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末河段整体是以冲刷为主,且随着径流的增大,河段冲刷有加剧的趋势。

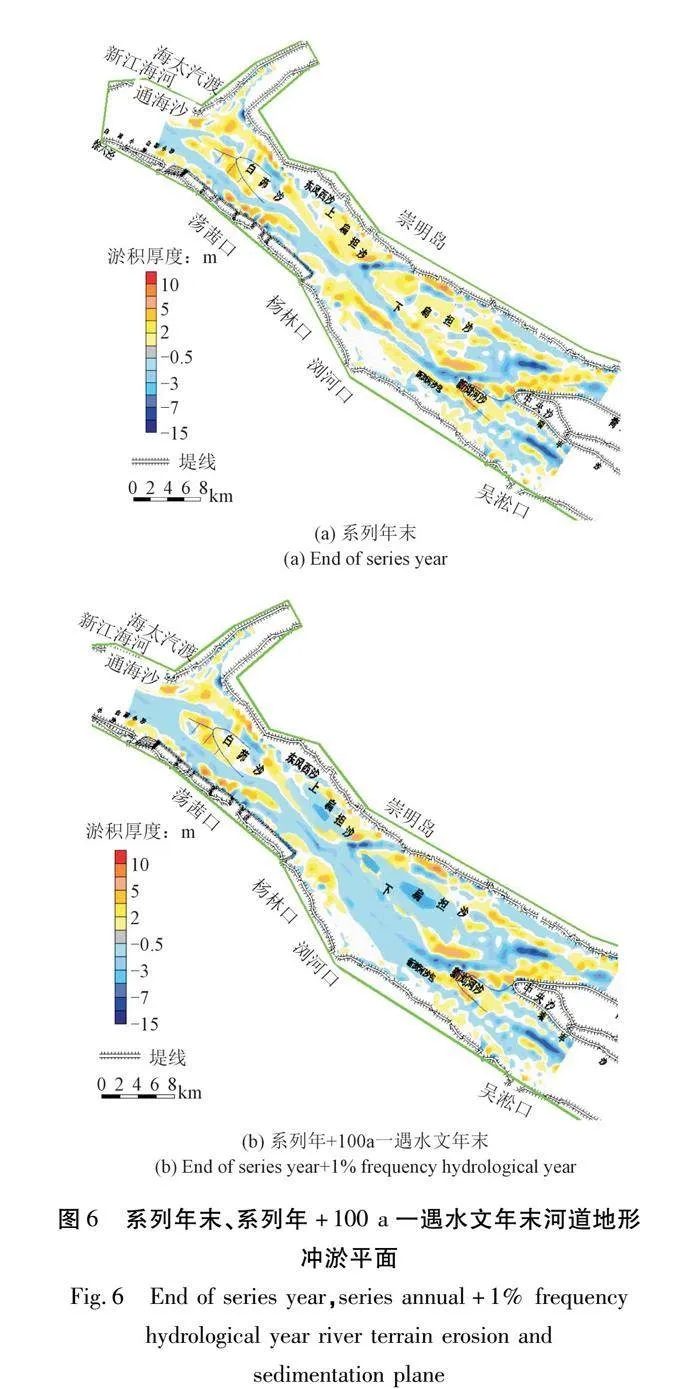

4.6 河床平面冲淤特性

动床模型试验系列年末、系列年+100 a一遇水文年末河道地形冲淤平面图见图6。从系列年末平面冲淤地形图来看,2016~2020年系列年水沙条件作用后,工程河段河床总体呈冲刷态势,

冲刷较为明显的区域分别为白茆小沙所在河床的主槽、白茆沙南北水道、南支主槽靠扁担沙右缘处、上下扁担沙窜沟、新桥水道及南北港进口靠浏河沙及中央沙河床。从系列年+100 a一遇水文年末平面冲淤地形图来看,系列年+100 a一遇水文年水沙作用后,河床总体呈现冲刷态势,除南支主槽和新桥水道呈现较明显的冲刷外,白茆沙尾、上下扁担沙沙体也呈现明显冲刷态势。

4.7 典型断面深槽变化

典型断面最深点及深槽统计见表4。从表4中可以看出,经历系列年(2016~2020年,循环4次)+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年水沙过程后,-25 m深槽宽度均有不同程度的增加,系列年第3年末、系列年5年末、系列年10年末、系列年20年末、系列年+100 a一遇水文年末、系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末深槽宽度分别为415,684,886,1 042,1 447,1 693 m,宽度分别增大了335,604,806,962,1 367,1 613 m。系列年第5年末-30 m深槽开始出现,系列年5年末、系列年10年末、系列年20年末、系列年+100 a一遇水文年末、系列年+100 a一遇水文年+300 a一遇水文年末-30 m深槽宽度分别为120,222,425,786,918 m。南支中段主槽是落潮流为主的动力条件作用下塑造的河床,随着系列年水沙作用时间的增加,深槽是普遍发展的,尤其是大水年对深槽发展的作用相对更大,但循环系列年水沙条件下,随着时间推移,深槽发展速率有减缓的趋势。

5 结 论

(1) 河演分析表明,20世纪60年代之后,徐六泾人工节点基本形成,上游河势变化对南支河床演变的影响明显减弱,南支河段江岸基本稳定,滩槽位置相对固定,河势整体相对稳定。

(2) 定床模型试验结果表明,防洪设计洪水、97特大潮和枯水大潮试验条件下,模型最高潮位均出现在最上游的徐六泾站,3种试验条件下最高潮位分别为5.12,4.82,4.33 m。最大潮差均出现在北港河段,3种试验条件下最大潮差分别为5.20,4.90,4.38 m,说明北港受涨潮流的影响大于南港。从沿程流速断面观测成果来看,南支河段涨急最大流速出现在枯水大潮条件,流速值为2.26 m/s,位于下扁担沙以北的深槽内;最大落急流速则位于下扁担沙以南的深槽内,防洪设计洪水条件下最大落急流速为2.69 m/s。

(3) 动床模型试验结果表明,在2016~2020年(循环4次)+100 a一遇水沙年+300 a一遇水沙年试验条件下,典型断面最深点最大相对冲深约7.8 m,冲刷后最深点高程约-34.3 m,试验过程中最深点位置横向摆幅为640 m,深槽呈普遍发展态势,试验末-25 m深槽宽度为1 693 m。

参考文献:

[1] 谢鉴衡.河流模拟[M].北京:水利电力出版社,1990.

[2] 恽才兴.长江河口近期演变基本规律[M].北京:海洋出版社,2004.

[3] 丁平兴,王厚杰,孟宪伟,等.近50年我国典型海岸带演变过程与原因分析[M].北京:科学出版社,2013.

[4] 徐宇程,朱首贤,张文静,等.长江大通站径流量的丰平枯水年划分探讨[J].长江科学院院报,2018,35(6):19-23.

[5] 赵德招,刘杰,张俊勇,等.长江口河势近15年变化特征及其对河口治理的启示[J].长江科学院院报,2014,31(7):1-6,20.

[6] 华凯,程和琴,颜阁,等.近期长江口南支扁担沙洲演变特性[J].泥沙研究,2020,45(6):36-39.

[7] 栾华龙.长江河口年代际冲淤演变预测模型的建立及应用[D].上海:华东师范大学,2017.

[8] 余文畴,张志林.关于长江口近期河床演变的若干问题[J].人民长江,2008,39(8):86-89,119.

[9] 张东,潘雪峰,张鹰.基于可见光遥感测深技术的长江口南支河段河势演变规律研究[J].海洋学报(中文版),2008,30(2):33-37.

[10] 吴帅虎,程和琴.近20年来长江口南支河槽演变对流域减沙的响应研究[J].泥沙研究,2022,47(6):74-80.

[11] 徐俊,王珏.长江口白茆沙汊道段近期河道演变分析[J].水利科技与经济,2015,21(11):87-90.

[12] 栾华龙,渠庚,柴朝晖,等.长江口典型滩槽系统近期演变及河势控制对策探讨[J].人民长江,2022,53(1):7-12.

[13] 周念清,王燕,夏明亮.长江口的演化与发展趋势[J].水土保持通报,2007,27(3):132-137.

[14] 窦润青,郭文云,葛建忠,等.长江口北槽落潮分流比变化原因分析[J].华东师范大学学报(自然科学版),2014(3):93-104.

[15] 栾华龙,刘同宦,丁平兴.长江口河段近期冲淤演变过程及未来趋势预测[J].工程科学与技术,2019,51(2):21-27.

[16] 杜亚南,朱巧云,等.长江口历年入海水量月年变化特征分析[J].水利水电快报,2019,40(10):8-12.

[17] 徐行之,缪浩川.2011~2022年长江口水沙变化特征分析[J] .水利水电快报,2023,45(增1):1-3,6.

[18] 窦希萍,缴健,储鏖,等.长江口水沙变化与趋势预测[J].海洋工程,2020,38(4):2-10.

[19] 韩玉芳,窦希萍.长江口综合治理历程及思考[J].海洋工程,2020,38(4):11-18.

[20] 陈伟伦,王伟.青草沙水库工程对河床冲淤演变的影响[J].水利水电科技进展,2018,38(4):44-50.

[21] 楼飞,肖烈兵.长江口南支河势演变模式分析[J].水运工程,2012(1):93-98.

[22] 王永忠,陈肃利.长江口演变趋势研究与长远整治方向探讨[[J].人民长江,2009,40(8):21-24.

[23] 王俊,田淳,张志林.长江口河道演变规律与治理研究[M].北京:中国水利水电出版社,2013.

[24] 朱伯荣,陈志昌,罗小峰.长江口河工模型试验中的仪器设备[J].水利水运工程学报,2005(1):63-66.

(编辑:李 慧)

Research on evolution characteristics and trend prediction of Yangtze River Estuary South Branch

HUANG Yong1,HUANG Weidong2,3,LUAN Hualong2,3,YANG Hanlin2,3,QU Geng2,3,CHEN Yiming2,3

(1.East China Electric Power Design Institute of China Energy Engineering Group,Shanghai 200000,China; 2.River Research Department,Changjiang River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China; 3.Key Laboratory of River-Lake Governance and Flood Control in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River,Wuhan 430010,China)

Abstract:

The Yangtze River Estuary is a two-way estuary of land and sea.The South Branch is influenced by tidal floods,so the river channel evolution is relatively complicated.Based on the analysis of the river channel evolution characteristics in the South Branch section,through the establishment of a hydraulic model for the section,we predicted the evolutionary trends of the South Branch.The analysis of river channel evolution revealed that after the 1960s,the artificial node at Xuliujing was basically formed,the impact of upstream river regime changes on the riverbed evolution of the South Branch was significantly weakened,the riverbanks in the South Branch section were basically stable,with the positions of shoals and channels exhibiting relative stability.The outcomes of the fixed-bed model test indicated that the maximum velocity at flood tide in the simulated river section was 2.26 m/s,and the maximum velocity at ebb tide was 2.69 m/s.The findings from the moving bed model test disclosed that following the test conditions of 2016 to 2020 (four cycles) + once-in-a-century flow and sediment year + once-in-a-300 flow and sediment year,the relative scour depth of the deepest point of the typical section was approximately 7.8 m.The research results can provide a reference for the evolution analysis of similar river reach.

Key words:

river channel evolution; river engineering model;" Yangtze River Estuary; South Branch