四川省流域横向生态保护补偿研究

摘要:

流域横向生态保护补偿制度是调节流域上下游、左右岸、干支流保护和发展利益关系、平衡区域发展差异、促进生态文明建设的重要政策手段。四川是全国发展的战略腹地、千河之省,作为经济大省和国家战略发展大后方,肩负着“生态”与“发展”的双重使命。分析四川省流域横向生态保护补偿的发展历程和现存问题,并结合典型案例提出了相应建议。结果表明:四川省流域横向生态保护补偿在生态补偿资金、考核标准、补偿机制等方面存在问题,需不断拓宽市场化渠道、改进考核机制、丰富补偿模式,促进四川省流域生态保护补偿制度进一步完善,进而实现生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。

关键词:

流域横向生态保护补偿; 生态文明建设; 生态环境; 四川省

中图法分类号:X321

文献标志码:A

DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2025.01.003

文章编号:1006-0081(2025)01-0013-06

0 引 言

实施流域横向生态补偿制度是促进流域生态环境质量改善、推动生态文明建设的重要路径[1-3]。党中央和国务院高度重视流域横向生态保护补偿工作,自2007年以来制定了一系列方针、政策与法律法规,推动流域横向生态保护补偿机制落地落实。2023年,习近平总书记在主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上强调,完善横向生态保护补偿机制,激发全流域参与生态保护的积极性。2024年4月,《生态保护补偿条例》正式出台,标志着生态保护补偿机制从《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国黄河保护法》等法律法规中部分条文支撑的时代正式进入了专门法律条例支撑的法治化新阶段[4]。截至2024年1月,财政部已会同相关部门推动全国21个省份在20个流域(河段)建立起跨省横向生态保护补偿机制,有力推动流域水质改善和绿色低碳发展[5]。

四川地处长江、黄河上游地区,是中国唯一长江和黄河共同流经的省份,被誉为“千河之省”[6]。随着碧水保卫战的持续推进,为实现共同发力治水,四川逐步建立全省流域生态保护补偿机制并推动落实,有力地促进了水环境质量改善。2023年,四川的国、省考断面水质首次100%达到优良水质标准。本文旨在深入分析四川省流域横向生态保护补偿的发展历程和现存问题,结合典型案例分析,提出有针对性的对策建议,以期为进一步完善四川乃至全国流域横向生态补偿机制提供参考。

1 四川省流域横向生态保护补偿发展历程

近年来,四川坚持“边探索、边试点,边总结、边完善”的发展路径,历经初步探索、持续试点、模式创新3个阶段,持续开展流域生态保护补偿实践,逐步建立并完善了流域横向生态保护补偿机制,推动了生态环境保护和经济高质量发展协调并进。

1.1 初步探索

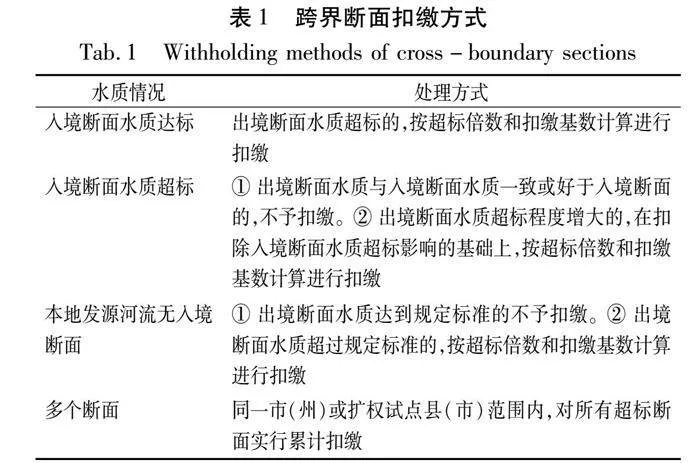

2011年,四川开始在岷江、沱江流域试点探索跨界断面水质超标资金扣缴制度。对岷江、沱江干流及其重要支流的跨市(州)和扩权试点县(市)断面分级别、分浓度进行考核。根据GB 3838-2002《地表水环境质量标准》,每月对断面水质实行单因子考核[7]。扣缴方式如表1所示。跨界断面扣缴制度通过资金奖励和扣缴,促进了地方政府加强水环境治理,跨出了流域横向生态补偿实践探索的第一步,为后续流域生态补偿打下基础。

2015年,四川连续4 a实施岷江、沱江流域跨界断面扣缴制度,总计扣缴20 437万元,所涉及的断面水环境质量有不同程度的改善。在这4 a的实践中发现,跨界断面扣缴制度存在对优良水质的生态补偿缺乏、扣缴力度不够、考核不全面、实施范围有限等问题。

1.2 持续试点

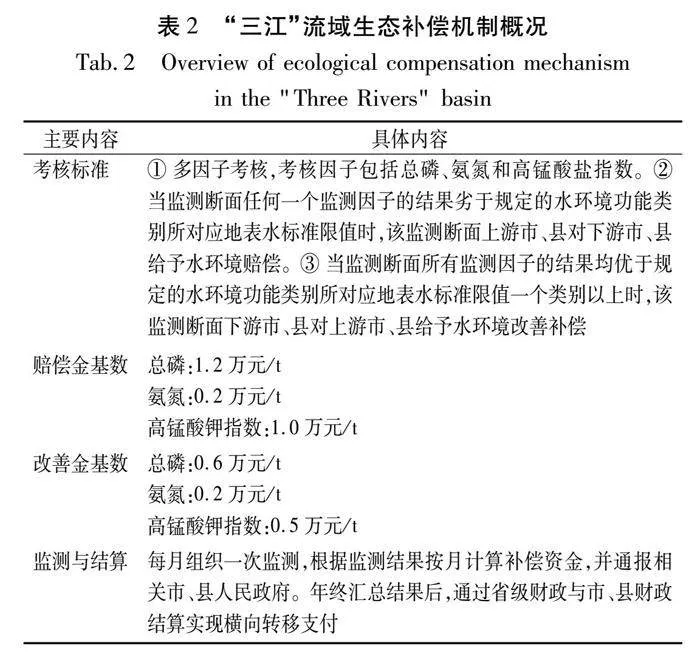

2016年,四川将跨界断面扣缴制度升级为涉及岷江、沱江、嘉陵江的“三江”流域生态补偿机制(表2),将监测断面扩大到82个,涉及19个市(州)和52个扩权试点县(市)。同时,按照“超标者赔偿、改善者受益”的原则,对总磷、氨氮、高锰酸盐进行多因子考核,实施扣缴和补偿双向联动机制,对水质超标的区域实行资金扣缴,对保持和改善水质的区域进行生态补偿。

2018年,四川更深层次地探索流域横向生态补偿机制,与云南、贵州签订《赤水河流域横向生态保护补偿协议》,约定四川、贵州、云南每年共同出资2亿元建立赤水河流域水环境横向补偿资金,依据考核断面水质(高锰酸盐指数、氨氮、总磷)达标情况和权重进行清算[8]。同年,组织沱江全流域10市签订《沱江流域横向生态保护补偿协议》,约定每年共同出资5亿元,设立沱江流域横向生态保护补偿资金,综合考虑各市GDP、流域面积、水环境质量改善程度和水质达标情况等综合因素,确定各市出资、分配和清算比例,建立起资金筹集、分配、清算的新模式。

1.3 模式创新

2019年,四川积极总结经验,出台《四川省流域横向生态保护补偿奖励政策实施方案》,在同一流域上下游所有市(州)间建立流域整体横向生态保护补偿机制[9]。通过中央、省、市三级共同发力,按照中央给予奖励资金,省级加强资金统筹,市(州)之间再筹集资金的模式,为流域生态环境保护提供资金保障。依照“保护者得偿、受益者补偿、损害者赔偿”的原则,资金安排采取分年预拨、年终再根据考核绩效进行清算的方式,未达目标的少得钱、不得钱。同时,创新性地将原有的项目资金通过奖励方式进行分配,引导激励市(州)共建流域横向生态保护补偿机制,形成竞相提升生态环境质量的局面。

2020年,四川与重庆签订《长江流域川渝横向生态保护补偿实施方案》,以长江干流和濑溪河流域为试点,初步建立“长江干流+重要支流”的川渝跨省生态保护补偿。根据《长江流域川渝横向生态保护补偿实施方案》,四川、重庆每年共同出资3亿元设立川渝流域保护治理资金,用于相关流域的污染综合治理、生态环境保护、环保能力建设等工作[10]。

2021年,四川与甘肃签订《黄河流域(四川—甘肃段)横向生态补偿协议》,以黄河干流四川—甘肃段(黄河干流甘肃省、四川省为左右岸)为试点,约定双方以1∶1的比例,通过每年出资1亿元设立黄河流域川甘横向生态补偿基金,对两省境内黄河流域国控跨省考核断面水质进行考核,约定黄河干流玛曲断面水质应稳定达到国家考核Ⅱ类水质标准,若水质未能达标,一方能举证为对方污染造成,则由污染方向举证方支付补偿资金。

2022年,四川出台《四川省流域横向生态保护补偿激励政策实施方案》,继续推动跨省和省内流域横向生态保护补偿机制建设,将覆盖范围扩大至长江、黄河干流及其重要支流。该方案进一步细化了激励手段,将其分为引导资金和专项奖励资金两类。其中,引导资金采用因素法进行分配,依据资金来源和相关资金管理办法,主要用于流域生态环境保护的重点领域;专项奖励资金则用于对区域内跨县(市、区)和典型中小流域生态补偿工作推进成效显著的市(州)给予定额奖励。

2023年,云贵川签订第二轮赤水河流域横向生态保护补偿协议。目前,四川已在赤水河、长江、黄河、沱江、岷江、嘉陵江、安宁河等流域建立起流域横向生态保护补偿机制,实现了21个市(州)全覆盖。

2 典型案例对比分析

为更好地分析不同流域横向生态补偿机制之间的相似性与差异性,本研究选取开展轮次较多、水质改善效果较显著且跨省域合作的新安江流域、汀江-韩江流域和赤水河流域横向生态补偿模式进行对比分析。

2.1 流域概况

(1) 浙皖新安江流域。新安江起源于安徽省黄山市,流入下游浙江省千岛湖、富春江,是全国首个开展跨省流域生态保护补偿机制试点地区。目前,新安江流域总体水质为优并稳定向好,跨省界断面水质达到地表水环境质量Ⅱ类标准,每年向千岛湖输送近70亿m3清水,千岛湖水质实现同步改善。

(2) 粤闽汀江-韩江流域。汀江发源于福建省武夷山南麓的赖家山,是福建流入广东最大的河流,也是韩江的重要一级支流。韩江是粤东地区的重要饮用水水源地,汀江水质的好坏直接关系到下游的用水安全。汀江-韩江流域是全国第二个跨省横向生态补偿试点流域,目前流域水环境质量显著提升,跨省界断面水质稳定保持在Ⅲ类及以上。

(3) 云贵川赤水河流域。赤水河是长江上游重要支流,起源于云南镇雄,东流至云贵川3省交界处后,有超过190 km的河段是四川和贵州两省界河,中下游流经贵州遵义,在四川省泸州市合江县汇入长江,是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区,也是酱香型白酒核心产区。赤水河是全国首个跨多省流域的横向生态保护补偿机制试点。目前,赤水河环境质量稳中向好,干流水质稳定达到Ⅱ类。

2.2 横向生态保护补偿模式对比

对比浙皖新安江流域、粤闽汀江韩江流域、云贵川赤水河流域横向生态保护补偿模式,存在许多相似之处,也存在一定差异(表3)。

2.2.1 相似性分析

从相似点来看,在资金来源和使用方面,浙皖新安江流域、粤闽汀江韩江流域、云贵川赤水河流域横向生态保护补偿3种模式均在财政部、生态环境部、水利部等国家部委的支持下开展,资金来源均为中央和省级财政资金,属于传统的“输血式”补偿。在资金拨付方面,补偿主体均建立了资金分配机制,贯彻“保护者受益、利用者补偿”的基本原则。在考核资金分配方面,均为按比例拨付。在考核标准方面,年度水质达标率为共性标准,高锰酸盐指数、氨氮、总磷为主要污染物考核指标。在补偿方式上,这3种模式均从最初的资金补偿向共建共享产业链、大力推动区域协调发展的方向转变。

2.2.2 差异性分析

从差异上来看,在补偿资金投入方面,新安江流域横向生态保护补偿模式试点时间较长,模式更为创新,较赤水河、汀江-韩江流域更为成熟,在历轮次补偿资金中,中央财政资金投入最多,但每轮比例逐渐降低,第四轮试点创新建立了以浙皖两省年度GDP增速为参照的补偿资金逐年增长机制,有效增加了生态补偿资金总量。此外,在补偿方式上,创新增加产业和人才补偿指数依据,有效拓宽了生态补偿渠道,助力浙皖两省产业共建。在考核方面,汀江-韩江流域模式考核原则较为全面,采取双指标考核,包括水质和水量,既考核年度水质达标率,也考核月达标率,考核指标较其他流域新增加pH、五日生化需氧量,考核标准更严格,资金拨付规则更复杂。在补偿主体和客体方面,赤水河流域模式涉及补偿主体更多,为云贵川3省,其受偿主体更多。此外,赤水河流域中,四川和贵州二省为左右岸关系,二者与云南省为上下游关系,流域情况更为复杂,综合导致资金拨付规则更为复杂。赤水河流域生态补偿探索出了一个跨多省域的生态补偿模式样板。

2.3 经验总结

(1) 高层级推动流域生态保护补偿机制建立。3个典型案例均为在财政部、生态环境部等国家部委的支持下持续签订生态保护补偿协议。跨省域流域生态保护补偿试点的开展与国家相关部委的支持与推动息息相关,高层级推动为试点参与方提供了沟通协商的重要平台,有利于促进各方在政策制定、资金分配等方面达成共识,进而构建起有效的协商与合作机制。

(2) 丰富流域生态保护补偿资金来源及补偿模式。在补偿资金方面,流域横向生态保护机制的设立须由试点方积极投入,以财政资金为基础共同设立补偿基金,提供基础的激励补偿。但由于流域综合治理实际投入远大于补偿资金体量,需要撬动额外的资金进行补充。同时,补偿方式也不断优化,从典型案例来看,均由前期单一的财政资金为主导的输血式补偿,逐步过渡至后期产业共建、区域共同发展的造血式补偿。

(3) 因地制宜设置考核标准和规则。在考核标准上,各流域均依据其自身的地理特征、环境和社会经济等条件,从水质、水量等角度出发,设置了不同的考核指标和考核规则。例如,汀江-韩江流域增加了对水量的考核,并将五日生化需氧量纳入考核指标,使得考核指标更加全面。在考核资金的拨付上,多数以水质考核情况为依据进行拨付,新安江流域创新性地增加了产业和人才补偿指数,为流域生态补偿激励提供新的参考。

3 四川省流域生态保护补偿存在的问题

3.1 流域生态保护补偿覆盖不全面

虽然四川在长江干流、嘉陵江、沱江、岷江等重要支流已建立生态保护补偿机制,但由于各种客观因素,仍有部分重要支流尚未建立横向生态保护补偿机制。例如,金沙江流域存在大量与西藏、云南的共界断面,流域关系较为复杂,加之向家坝灌渠的建设,存在跨区域调水等情况,四川及相关省份尚未在金沙江流域建立流域横向生态保护补偿机制。同时,还存在小流域生态保护补偿纵向延伸不足的问题。目前,四川省内重点河流水质基本达标,但仍有部分小流域水环境亟需治理。现有的流域生态保护补偿政策侧重于大流域,对小流域的关注和支持力度不足;一些位于上游地区县域的小流域,可能由于地方财政有限,水环境保护投入不足,流域生态环境保护不充分,对下游饮用水水质及生产生活用水安全造成影响,因而,亟需推动建立县域间的小流域生态补偿机制,促进小流域水质改善。

3.2 流域补偿资金总量不足且来源单一

一方面,四川流域生态保护补偿资金总量偏低,虽然通过中央、省、市三级共同筹措资金,但由于资金来源单一,缺乏社会资金、企业的共同参与,导致生态补偿资金规模不足。另一方面,流域生态保护补偿资金难以覆盖生态保护修复投入,保障区域水质达标的环境治理成本、机会成本和直接损失远高于补偿资金。以赤水河流域为例,流域补偿资金为相关省份按比例出资2亿元,相比较新安江等流域补偿资金总量偏低。此外,仅贵州省与茅台集团建立长期政企联动模式,保障赤水河流域污染治理资金筹措,社会参与程度偏低。在岷江流域,截至2023年10月底,用于流域横向生态保护补偿资金共计16.76亿元,但用于流域水生态环境治理的费用则远高于补偿资金。

3.3 流域生态保护补偿考核标准相对单一

流域生态补偿多是基于水质、水量和水能3类可量化的生态产品和功能而展开。这3种类型是中国目前对流域生态资源开发利用的主要形态,也是生态补偿所依据的流域生态保护效益标的[11]。四川流域生态保护补偿考核标准多采用基于水质达标的“水质对赌”模式,对水量的考量较少,尚未包括水能、生物多样性、水源涵养等其他环境要素。例如,“引大济岷”工程涉及大渡河流域和岷江流域,其后期工作正在开展,需适时加快研究建立调水区和受水区之间以水量和水质为导向的横向生态补偿机制,以满足该工程项目使用需求。此外,随着水环境质量的不断改善,逐年提升的水质考核标准不利于上游水生态价值的实现。

3.4 流域生态保护补偿机制不健全且缺乏长期稳定性

(1) 补偿主体单一。四川省签订的流域生态保护补偿协议多是以地区人民政府为主的输血式补偿,污染者、受益者等企业或个人没有纳入补偿主体。

(2) 补偿方式单一。生态补偿多以各级财政资金为主,补偿力度和使用范围有限,虽然在协议中提及协作、产业转移、共建园区等补偿方式,但受限于实际情况,实践中落地较少,“造血式”补偿尚未生根。

(3) 生态补偿市场化机制不完善。由于产权制度不健全,产权关系不明确,水权交易、排污权等权益交易相对滞后,未充分发挥市场力量。

(4) 保障机制不足。四川省已建立的流域横向生态保护补偿是依据地方政府间合作而达成的生态保护补偿协议,协议时间普遍不超过5 a。流域生态保护具有长期性、持续性的特征,随着协议的终止,生态保护补偿制度也随之失效,无法提供长期稳定的资金保障,缺乏长期稳定性。

4 推动四川省流域横向生态保护补偿的对策建议

流域横向生态补偿制度作为流域治理的一项关键制度,是平衡各方利益、协调区域发展、促进流域环境质量改善的重要措施[12]。基于对四川流域生态保护补偿制度发展历程及其存在问题分析,借鉴典型案例经验,提出以下完善四川省流域横向生态保护补偿的对策建议。

4.1 拓展流域生态保护补偿资金渠道

(1) 持续整合各级各类资金。积极争取中央对地方、地方对辖区内下级政府的纵向转移支付和同级地方政府之间的财政转移资金、生态保护补偿专项资金及激励资金、生态保护相关的专项资金,充分整合相关资金,加大对流域生态保护补偿的支持力度。撬动社会资本,制定如税收优惠、贷款贴息等激励政策,鼓励社会资本参与流域生态补偿。在省级层面成立流域综合治理发展基金,吸引多元化融资主体参与,鼓励企业履行社会责任,通过捐赠、赞助等方式支持流域生态保护。

(2) 加快建立市场化筹集机制。完善生态资源权益交易制度,推动自然资源有偿使用;有序推进环境权益交易工作,建立完善用水权、用碳权、用能权有偿使用和交易制度,加强与全国交易市场衔接,不断增强流域生态资源变现能力,将有关收益补充为流域补偿资金。充分运用绿色金融手段,积极探索发行绿色金融债券等多元化金融产品,创新生态彩票、生态基金绿色贷款等金融产品。

(3) 推动流域生态产业发展。基于流域生态综合治理成效和优势生态资源,推动生态产品价值实现,因地制宜推动流域治理与EOD模式相结合,吸引金融机构和社会资本投入。充分挖掘生态产品与生态文旅资源,将生态补偿与乡村振兴、城市更新发展相结合,大力推进产业发展生态化、生态资源资本化、生态保护产业化,以区域产业发展的增值作用和产业发展受益反哺生态补偿资金。

4.2 完善流域生态保护补偿考核机制

(1) 完善流域生态保护补偿的考核体系。统筹考虑流域生态保护的整体性和系统性,结合流域特点,建立涵盖水生态、水质、水量、水能等各个方面的考核指标体系,充分考虑流域内所有生态要素的相互关系和综合作用,科学设计流域生态补偿考核目标、权重,确保考核体系能够全面反映流域生态环境的整体状况,最大限度地平衡流域上下游、左右岸的利益,兼顾效率与公平。

(2) 推进流域生态保护补偿考核差异化设置。以推进综合补偿为目的,推进“一流域一模式”,设置差异化长效考核机制。针对生态保护补偿相对成熟的流域,逐步将水质变化、水源涵养功能和水生态指标纳入考核内容,推动水环境治理向水生态品质提升的转变;针对尚未开展生态保护补偿的流域,以提升水环境质量为主要目标,以水质、水量为基本考核内容,优先促进流域水环境质量稳定达标,随后逐步转向流域水生态品质提升,并建立长效机制。

(3) 科学设置流域生态保护补偿考核标准。结合国家、省、市等相关环境保护规划,确定流域跨界断面水质类别、水量等基础考核指标目标值,设置基础补偿标准目标和提升变化目标考核,给予特别的奖金和政策支持力度,充分激发参与方的流域治理积极性。

4.3 丰富流域多元化生态保护补偿模式

(1) 推动流域产业共建。建立流域上下游、左右岸的产业补偿途径,鼓励保护方与受益方共同合作建立飞地园区,将部分产业转移至受益方,通过规划、建设、管理和利益分配等合作和协调机制,实现互利共赢、协同发展;引导受益方通过生态产业扶持、生态环境治理工程帮扶建设等方式向保护方实施补偿;保护方与受益方共同在绿色金融、新兴产业、传统农业、文旅产业等方面加强合作;加强流域内不同区域的协作,推动流域内产业合理布局,提升资源集约节约利用,形成协同发展的产业规划和政策导向。

(2) 推动流域社会保障共济。推动保护方与受益方达成生态保护补偿协议,加强双方在医疗、教育、就业等方面协作,共同保障保护方基本权益。因地制宜开发公益岗位,受益方为保护方提供相应的就业指导和技术培训,保障部分重点群众就业,提升保护方治理积极性。

(3) 促进流域污染治理技术共享。加强双方的人才交流培训,针对部分流域污染治理和生态修复等关键技术,共同开展流域横向生态补偿,建立地方之间技术联合研发协作,不断促进流域保护技术发展。

4.4 进一步完善流域生态保护补偿制度

(1) 推动建立高层级生态保护补偿协商平台。针对跨省域、跨市域和跨县域的流域生态保护补偿机制,建立由国家、省、市、县各级政府参与的多层次协商平台,保障各方利益平衡。积极争取上级生态环境和财政部门支持,基于协商平台,从流域整体保护角度,加强对各方的指导和协调,特别是加大对共界或几进几出等复杂情况跨界流域生态保护补偿机制建立的指导,推动补偿机制核心内容达成一致。

(2) 推动流域生态保护补偿政策向中小流域延伸。针对省内水质有待改善的中小流域,鼓励流域有关市(州)、县域建立以省级引导、市级为主的多层级流域生态保护补偿长效机制,按照流域上下游、左右岸、补偿类别进行分类,加快制定中小流域生态保护补偿机制技术指南,明确补偿资金“怎么筹”“怎么补”“补多少”“如何评价”等流域生态补偿的关键环节,为中小流域建立横向生态保护补偿长效机制提供政策依据。逐步推进基于水量、水能的流域横向生态保护补偿研究,力争与相关工程配套实施。

(3) 完善流域生态保护补偿利益联结机制。优化生态保护补偿标准,开展生态产品价值核算,统筹考虑区域经济发展水平、流域治理难度、财政支付能力和机会成本等因素,建立差异化生态保护补偿标准。针对协同实施流域水污染治理和水生态修复的区域,省级、市级政府在有关生态环保资金分配中予以重点支持;对补偿机制成效显著,带动全流域生态环境质量整体性提升的区域,纳入生态环境“以奖促治”等资金的分配因素进行专项奖励。

5 结 语

随着《生态保护补偿条例》正式实施,横向生态保护补偿有了法律依据。四川通过流域横向生态补偿的方式有效地调节区域发展不平衡以及生态环境保护与经济发展之间的矛盾,形成了流域横向生态保护补偿的四川实践,为流域横向生态补偿机制的推广、完善提供了宝贵的经验。然而,在新形势、新挑战、新机遇下,四川流域横向生态补偿机制仍有完善和进步的空间,为了进一步巩固水环境持续改善的成效,亟需建立更加稳定、长效、覆盖面更广的流域生态补偿机制。在未来,建议四川结合典型案例相关经验和自身短板,着眼于流域横向生态补偿的关键环节,完善贯彻落实深化流域横向生态保护补偿制度改革的相关配套法规和政策措施,提升流域生态保护补偿的公众参与度和透明度,鼓励更多社会力量积极参与其中,形成政府、企业、社会公众共同参与的良好局面。建议四川继续探索推进流域生态保护补偿,进一步推动流域生态环境质量持续提升和经济社会高质量发展。

参考文献:

[1] 柳荻,胡振通,靳乐山.生态保护补偿的分析框架研究综述[J].生态学报,2018,38(2):380-392.

[2] 李奇伟.我国流域横向生态补偿制度的建设实施与完善建议[J].环境保护,2020,48(17):27-33.

[3] 刘加伶,时岩钧,刘冠伸.水资源开发利用生态补偿研究——以重庆市万州区为例[J].人民长江,2020,51(10):80-87.

[4] 王昊宇.我国流域横向生态保护补偿制度建设的不足与完善路径[J].环境保护,2023,51(20):56-60.

[5] 丘水林.健全横向生态保护补偿机制 凝聚流域治理合力[N].中国环境报,2024-04-15(3).

[6] 丁娟,兰想,王晓煊.四川:筑牢长江黄河上游生态“双屏障”[J].四川省情,2021(2):42-44.

[7] 夏溶矫,包星月,刘新民.四川省流域生态补偿探索与实践[J].环境生态学,2020,2(9):12-18.

[8] 许继军,刘建峰.新时期长江流域生态补偿机制与关键科学问题研究[J].人民长江,2024,55(6):16-21.

[9] 顾城天,罗彬,王恒,等.关于构建“绿水青山就是金山银山”实现机制的思考——以四川省为例[J].中国发展,2021,21(1):78-84.

[10] 郝春旭,董战峰,程翠云,等.国家环境经济政策进展评估报告2021[J].中国环境管理,2022,14(3):5-13.

[11] 杜群.长江流域水生态保护利益补偿的法律调控[J].中国环境管理,2017,9(3):30-36.

[12] 张式军.完善流域横向生态补偿制度[J].国家治理,2023(6):49-53.

(编辑:江 文)

Research on compensation for basin horizontal ecological protection in Sichuan Province

DENG Ran1,2,FU Siwen1,2

(1.Sichuan Academy of Environmental Policy and Planning,Chengdu 610093,China; 2.Sichuan Intelligent Think Tank for Construction of Ecological Barriers Upstream of the Yangtze River and Yellow River,Chengdu 610093,China)

Abstract:

The inter-basin ecological protection compensation system is a crucial policy tool in China for regulating the relationships between upstream and downstream,left and right banks,and main and tributary streams,balancing regional development disparities,and promoting ecological civilization.Sichuan as a strategic hinterland for national development and a province rich in rivers,plays a dual role in ecology and development as a major economic province and a key national strategic development area.We analyzed the development process and existing problems of ecological protection compensation across river basins in Sichuan Province,and put forward corresponding suggestions based on typical cases.The results showed that there were problems in ecological compensation funding,evaluation standards,and compensation mechanisms in ecological protection compensation across river basins in Sichuan Province.It is necessary to continuously expand the market-oriented channels,improve the evaluation mechanism,and enrich compensation models to promote the further improvement of ecological protection compensation system in Sichuan Province,thereby achieving a high-level protection of ecological environment and high-quality economic and social development.

Key words:

horizontal ecological protection compensation of basin; ecological civilization construction;ecology and environment; Sichuan Province