健全长江经济带生态保护补偿机制路径研究

摘要:

建立健全长江经济带生态保护补偿机制,不仅是促进区域绿色转型的必由之路,也是推进其生态治理体系与生态治理能力现代化转型的关键举措。通过梳理当前长江经济带生态保护补偿的实践成效,发现其生态保护补偿机制建设已取得初步成果,但仍存在一些亟待解决的问题,例如,生态补偿资金较少、补偿方式单一等。通过构建长江经济带生态保护补偿机制理论框架,深入剖析存在问题及其原因,从正确树立横向生态保护补偿治理观念、健全全流域的长效生态保护补偿机制等方面提出了完善路径,以期为长江经济带生态保护补偿制度建设提供参考。

关键词:

生态保护补偿; 补偿资金; 生态治理; 长江经济带

中图法分类号:TV213.4

文献标志码:A

DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2025.01.001

文章编号:1006-0081(2025)01-0001-07

0 引 言

长江经济带作为中国具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带[1],已成为推动中国经济高质量发展的重要驱动力。然而,在过去数十年的快速工业化进程中,长江流域承受了巨大的生态环境压力,面临着水质污染、生物多样性减少、湿地退化等多重挑战,对长江经济带高质量发展产生了一定的阻碍。在2018年深入推动长江经济带发展座谈会上,习近平总书记表达了对长江生态环境状况的忧虑,“长江病了,而且病得还不轻。”这句话形象而准确地反映了长江当时所面临的生态环境问题,同时也凸显出了生态修复的紧迫性与必要性[2]。为全面贯彻习近平总书记关于“共抓大保护、不搞大开发”的重要指示,促进生态环境保护与经济社会发展的和谐共生,实现“生态优先、绿色发展”的目标,亟需完善长江经济带生态保护补偿机制。因此,本文针对长江经济带生态保护补偿机制建设路径开展研究,以现行生态保护补偿机制存在的问题为导向,剖析问题产生的根本原因,并提出长江经济带生态保护补偿完善路径,以期为长江经济带的生态环境治理与恢复提供理论指导和实践方案,凝聚建设长江经济带生态共同体和利益共同体的强大合力。

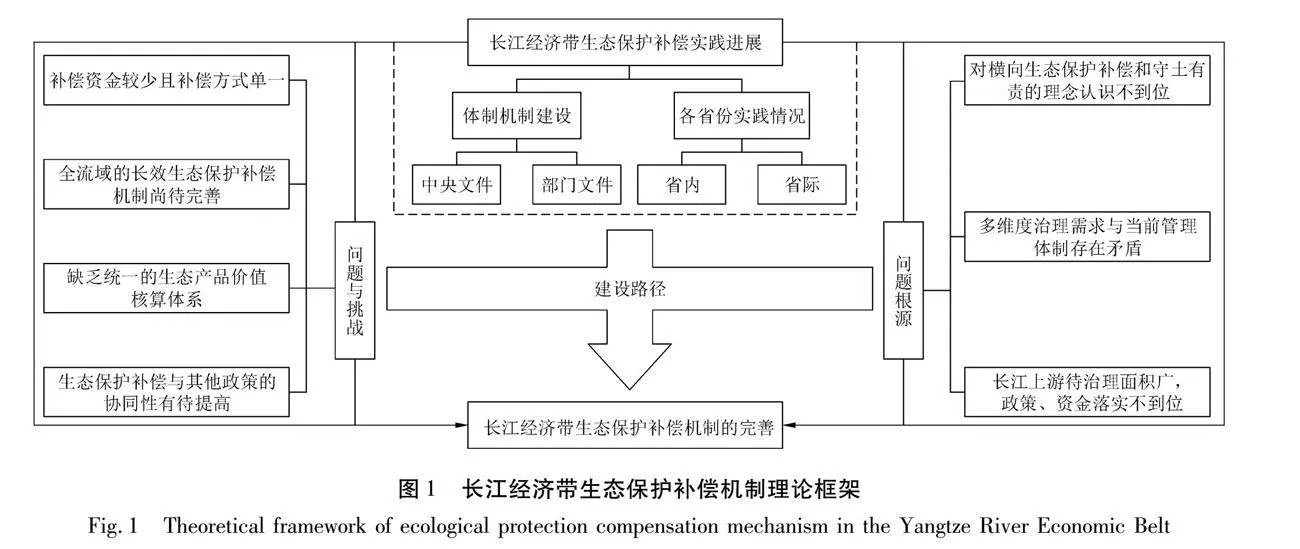

许多专家学者已对长江经济带生态保护补偿机制进行了大量研究,主要集中在问题的分析、理论框架的建立及生态保护补偿机制的完善3个方面:① 在问题分析方面,已有研究指出当前长江经济带生态保护补偿长效机制尚不完善[3]、指标考核体系有待健全[4]、生态保护补偿的权责不清晰[5]、生态保护补偿配套机制不健全[6]、生态保护补偿的碎片化特点明显[7]、生态保护补偿标准缺乏有效的测算方法[8]等问题。② 在体系框架建立方面,已有研究建立了跨省横向生态保护补偿机制框架及确保跨地区均衡的资金筹集和补偿分配的多目标综合生态保护补偿框架[9-10]。③ 在生态保护补偿机制的完善方面,已有研究提出了生态保护补偿再分配[11]、明确生态保护补偿顺序[12]、建立监测评估机制[13]、明确生态保护补偿标准阈值[14]、拓宽生态保护补偿融资渠道[15]、建立市场化和多元化生态保护补偿机制[16]等方面的建议。综合已有研究成果来看,针对长江经济带生态保护补偿机制建设的理论研究已经日趋完善,但仍存在一些不足:① 针对长江经济带生态保护补偿机制理论框架构建的较少,使得研究缺乏系统性和深度;② 在对现行长江经济带生态保护补偿机制所存在问题的分析中,普遍缺乏对基于守土有责思想认识问题的深入剖析,致使所提出的对策未能解决思想认识层面的不足。基于上述问题,本文根据当前长江经济带生态保护补偿体制机制建设以及各省份的实践成效,分析其现有的问题及其深层次原因,根据长江经济带生态保护补偿实践进展、问题与挑战以及问题根源构建建设路径,对现有长江经济带生态保护补偿机制进行完善(图1)。

在理顺长江经济带生态保护补偿机制分析思路的基础上,构建系统、完善的长江经济带生态保护补偿机制路径,进而从思想认识等方面开展深入研究,分析当前长江经济带生态保护补偿的实践短板并提出完善合理的政策建议,为建立完善的长江经济带生态保护补偿制度提供理论支撑。

1 长江经济带生态保护补偿实践进展

为完善长江经济带生态保护补偿体制机制建设,国家和相关省市出台了一系列相关制度(表1)。

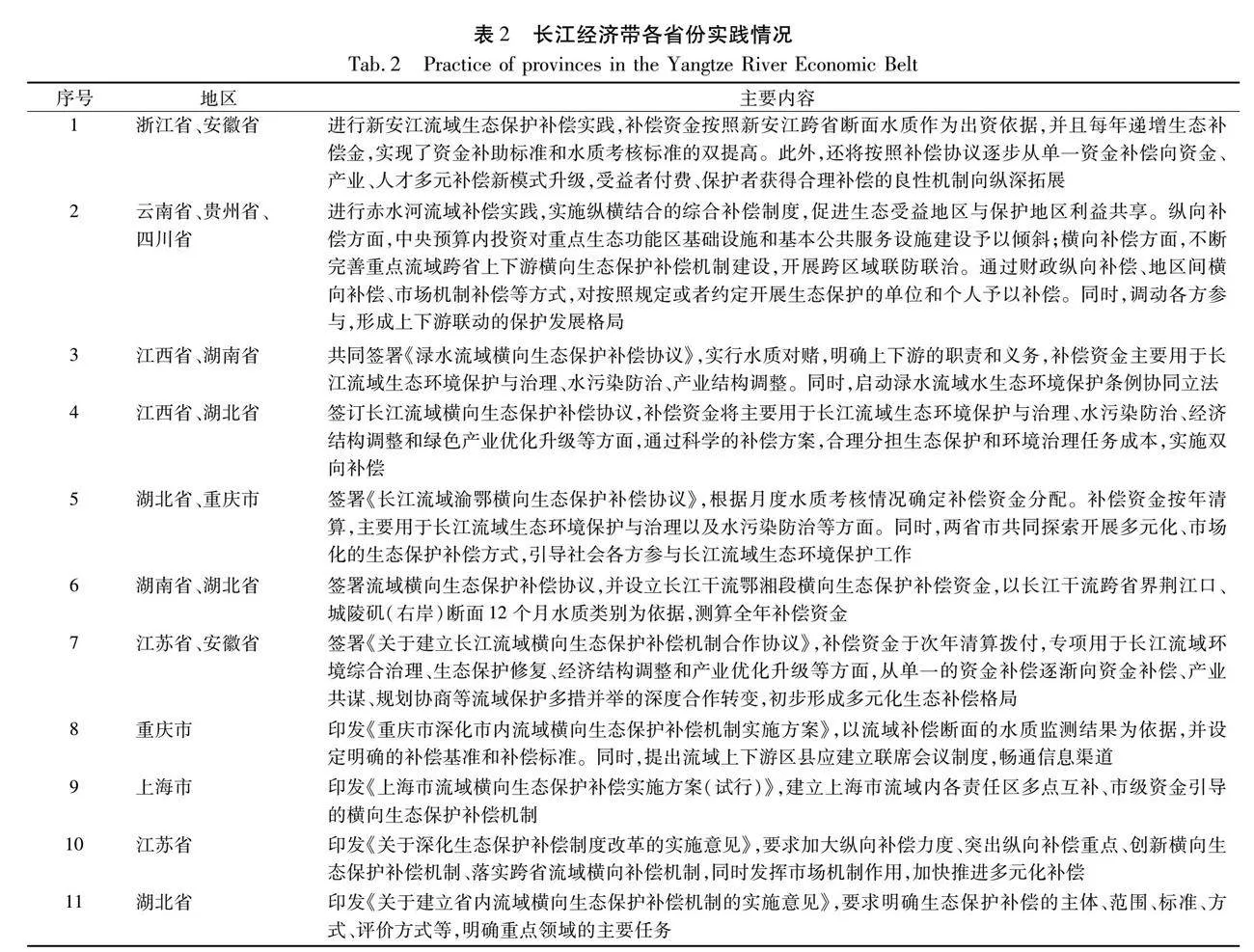

长江经济带各省市在生态保护补偿的地方立法与政策制定、明确补偿标准等方面均作出不同程度的实践探索(表2)。

2 长江经济带生态保护补偿存在的问题及原因分析

2.1 现存问题

2.1.1 补偿资金较少且补偿方式单一

(1) 长江经济带的横向生态保护补偿资金不足。

当前,长江经济带生态保护补偿资金主要来源于财政转移支付,在补偿性质上“输血”多、“造血”少,既给沿江各级政府带来了一定的财政负担,又导致补偿规模和保护机会成本差距增大。以昭通市为例,在第一轮赤水河流域生态保护补偿实践中,昭通市3 a中每年获得补偿资金6 000万元,第二轮提高到9 000万元,但与该市对赤水河流域(云南段)综合治理的44亿元资金需求相比仍有较大差距。

(2) 社会参与程度较低。目前,生态保护补偿与环保投融资、绿色金融的衔接不足,受益企业和民众参与度较低,并且对于生态保护补偿的资金分配和使用还局限于财政专项资金的范畴,在撬动社会资本投入、创新发展绿色金融产品、拓宽融资渠道等方面的作用没有充分体现。

2.1.2 全流域的长效生态保护补偿机制尚待完善

(1) 省际间难以达成生态保护补偿的共识。财政部等部委联合印发的《支持长江全流域建立横向生态保护补偿机制的实施方案》中特别强调,补偿协议需由相邻省份基于自愿原则,通过平等协商的方式达成,且在协商环节中,下游省份拥有倡议权,可率先提出协议草案。但在实际操作层面上,流域内上游的生态保护者与下游的生态受益方之间,尚未形成成熟的、互利的沟通机制与制度安排,上游省份生态保护价值和生态保护成本也就没有得到有效补偿。

(2) 长江经济带跨省横向生态保护补偿区域范围偏小。长江经济带面积广阔,干支流众多,尽管在理论上跨省界的流域横向生态保护补偿被广泛讨论和倡导,但在长江经济带的实际操作层面,这类补偿机制的应用案例仍然稀缺,且主要集中于赤水河、新安江、滁河和东江等支流。在省际间,长江经济带沿线各城市仅四川省与重庆市开始了对于干流横向生态保护补偿的实践,其余各省份尚未大规模启动实质性、常态化的横向生态保护补偿活动。中国对于长江经济带的整体性补偿框架也还在探索阶段。

2.1.3 缺乏统一的生态产品价值核算体系

当前,横向生态保护补偿标准多以实现水流的经济价值为参考,导致了在实际操作过程中对于生态产品的所有权归属及其真实价值的认知存在不确定性,在上下游出资比例、分配比例、补偿标准等核心要素方面缺乏权威的政策依据和科学支撑,现行生态保护补偿的核算与补偿资金的分配条件,在科学性和精确度方面存在欠缺。而且,跨区域省份间出于对自身利益的考量,自主协商达成的补偿标准普遍较低,无法覆盖上游地区生态保护成本、放弃的发展机遇成本以及所提供的生态服务价值。例如,贵州、江西和浙江等不同省份应用了不同的生态产品价值核算规范,在补偿金额核定时容易产生分歧。此外,在长江经济带生态产品价值核算的实践过程中,各相关部门的监测数据未能实现即时共享,信息壁垒的存在使得跨部门之间难以获取全面、系统的自然资源利用与生态保护修复的相关资料,不仅影响了生态产品价值核算的准确性,也延缓了政策制定过程,使得基于实证的决策制定变得更加困难。

2.1.4 生态保护补偿与其他政策的协同性有待提高

(1) 生态保护补偿机制与绿色产业政策的协同性有待提高,生态保护补偿机制与产业政策之间的融合性不强,延缓了生态保护补偿由“输血”向“造血”转变的进程,难以将环境污染治理、生态系统保护修复与生态产业高质量发展有效衔接起来。

(2) 生态保护补偿体系与其他相关制度的协同作用需要进一步增强。当前,生态保护补偿资金的分配方式与生态保护红线划定、自然保护地体系建设等关键环保措施之间的联系不够紧密,这限制了其在促进生态环境全面修复和保护方面的效能。此外,针对不同领域的生态保护补偿机制尚未充分适应如山水林田湖草生命共同体等综合性生态保护与修复的新需求,难以形成绿色发展合力。

2.2 原因分析

2.2.1 对横向生态保护补偿和守土有责的理念认识不到位

长期以来,长江经济带沿线各地方政府主要聚焦于本地经济的快速发展,这种以经济发展为首要目标的内驱动力往往导致形成地方利益优先,而全局观念不强的观念偏差,使得在推动生态保护补偿机制时,难以从维护长江全流域水生态与水环境安全的高度出发,进行统一协调和战略规划。加上各地域间经济发展水平的不均衡和差异,以及对水资源保护和利用的具体需求存在显著区别,导致当前难以形成涵盖全流域的生态保护补偿机制。因此,在开展省际补偿机制协商过程中,形成了下游地区普遍认为上游保护良好的生态环境是守土有责、分内之事,而上游地区认为牺牲了自身发展机会为下游地区创造了更有利的发展条件,需要下游地区进行必要的经济和政策补偿等彼此博弈的现象。

2.2.2 多维度治理需求与当前管理体制存在矛盾

随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入贯彻,流域生态环境管理的目标正逐步从单一的环境整治转向多目标的生态价值创造,从以往的分散式、领域分割的管理模式向多元化、跨区域合作的综合治理模式转变。然而,这种转变揭示了一个新的挑战——多元化治理需求与现行的分权式环境管理体制及区域划分明确的行政架构之间存在着明显的不匹配。加之生态保护补偿机制总体框架尚未建立,缺乏具有整体性、专业性和协调性的流域生态保护补偿机制,造成各方利益协调困难,导致当前的生态保护补偿机制无法为长江经济带生态环境治理提供长效内在动力。最突出的表现为现有补偿大多仅局限于相邻省份之间,如湖北省、湖南省就长江干流鄂湘段,云南省、贵州省、四川省就赤水河流域签署了流域横向生态保护补偿协议,但仍未形成涵盖长江经济带的生态保护补偿机制。

2.2.3 长江上游待治理面积广,政策、资金落实不到位

(1) 中央拨款难以“面面俱到”。长江经济带生态保护待治理面广,看似数额巨大的专项资金一旦分散到众多具体的地区和项目,每一份可用的资金就变得相对有限,不足以覆盖所有必要的支出和投资,从而影响了生态保护工作的全面开展和深度实施。中国每年各类生态保护补偿资金总量约为1 800亿元,但按指标分配到各省市后却难以弥补生态环保资金缺口。

(2) 地方政府财政压力较大。长江上游部分地区经济发展相对落后,尽管中央提供了财政转移支付的支持,但由于地方财政的自有财力相对薄弱,加之为保障生态效益关停了一批企业,又无新的骨干企业做支撑,影响了地方财政收入正常增长,自身造血功能明显弱化,财力状况难以得到改观,因此导致部分省份的生态保护补偿存在标准偏低、覆盖面不够、长效性难以保障等问题。以云南省为例,生态环境保护历史欠账较多,治理任务较重、保护成本较高,地方有限的财力在确保“三保”支出后,生态环境保护财政投入与需求的矛盾进一步凸显。

(3) 政策落实不到位,长江经济带涵盖11个省市,横贯中国东、中、西部的广阔区域,尽管国家已出台了一系列旨在改善生态治理的政策措施,并在一定程度上收获了积极成果。但在政策制定初期,未能充分考量长江上游至下游各地区在经济发展阶段、自然资源条件以及环境承载力等方面的显著差异,无法确保这些统一的政策能够精准对接各地的不同需求。

3 长江经济带生态保护补偿机制的完善

3.1 宣传与机制约束双措并举,正确树立横向生态保护补偿治理观念

(1) 加强媒体宣传引导。邀请中央、各省、地市媒体对长江流域生态文明建设和生态保护情况开展密集采访,对上下游地区的区位优势、建设短板及发展诉求深入剖析后进行针对性的宣传,使不同行政区域的相关领导立足于长江流域协同治理这一定位,充分听取并调和各类参与者在治理过程中的多样化需求与期望,缓解不同行政区域的政府间对于生态保护补偿给付和谋求自身发展的博弈现状。

(2) 建立健全长江流域协调治理机制。建立由中央牵头,各省级政府共同参与的长江经济带横向生态保护补偿协调机制,对于生态保护补偿的具体内容由补偿区和受偿区相关利益代表共同参与磋商和决策,通过缔结区域性的法律合作协定来界定补偿范围,并构建一个稳定的责任范围和利益分配框架,以此作为推动整个流域生态保护补偿制度向综合性目标迈进的基础。

(3) 发挥生态保护补偿先进地区的示范引领作用。各省积极落实辖区内生态退化地区和生态修复治理地区的生态保护补偿推进工作,将其作为生态保护补偿支持的重点区域,开展横向生态保护补偿试点工作,以示范区内横向生态保护补偿政策的落地成效和先进试点成果带动全流域横向生态保护补偿政策的顺利实施。

3.2 扩大资金来源,增加补偿方式和补偿力度

(1) 进一步加大中央财政转移支付补偿力度。长江流域上游大部分地区经济基础较为薄弱,财力有限,在当下还没有建立起科学有效生态保护补偿机制的情况下,建议中央将对生态保护具有较大贡献的省、市、县的生态保护和水源涵养列入中央与地方共同事权范围,把国家或对口城市对该地区天然林保护、退耕还林、水土流失治理、污水垃圾处理、农村面源污染治理、移民搬迁、保障和改善民生等方面专项资金统筹整合,并进一步加大支持的规模和时效,集中解决制约当地发展和保护的突出问题。同时,中央财政通过提高转移支付系数、增加生态环保支出等方式,以及将限制发展的机会成本、环保设施的建设和运行费用、矿山修复与治理的成本等测算因子纳入中央对地方财政转移支付的计算模型中,以此为基础,加大对接受补偿地区生态保护资金的投入力度。

(2) 增加生态保护补偿方式,拓宽生态保护补偿范围。将长江上游生态环保压力大的地区建设成为国家绿色发展示范区,给予相应的扶持政策,构建绿色低碳生产和生活方式,加大受偿地区通信、物流等基础设施建设力度,为目标地区产业结构升级转型和生态产品经营开发增值提供基础保障,提升受偿地区“绿水青山”转化为“金山银山”的能力。此外,将以云南省为代表的西部生态脆弱地区的限制开发区、生态重要脆弱县、生物多样性重点县纳入补助范围,进一步加大重点生态功能区转移支付支持力度,引导目标地区更好发挥生态功能。支持建立国家有关部委、流域省份和流域大型国有企业参加的长江流域生态保护补偿部省帮扶机制,加大中央政策和资金的奖励引导,合力推进长江经济带生态保护补偿机制建设。

3.3 健全全流域的长效生态保护补偿机制

(1) 构建区域协商机制。定期组织召开长江流域生态保护补偿联席会议,并以此为平台,搭建补偿区与受偿区的交流、对接、互动机制,定期组织省市之间高层会晤、部门之间互访、企业之间交流,建立和完善跨区域的协商机制,逐步达成补偿资金和补偿领域的多元化横向生态保护补偿长效机制,达到相互促进、互利共赢的目的。

(2) 构建生态保护补偿数据互通平台。通过长江流域的协调机制,构建一个集成化的长江经济带生态保护补偿大数据平台,推动沿江各省市跨省级行政区、跨政府部门间的工作协同与信息流通共享,形成通畅的需求对接渠道和生态产品价值实现保障机制。

(3) 提高政策协同性。完善配套制度建设,系统地整合并优化现有的各类补偿资金,将山水林田湖草沙视作相互依存的生态复合体,推行一体化的保护与修复措施和适应山水林田湖草沙综合保护需求的新型生态保护补偿资金分配机制。加快建立健全环境信用体系,将个人和企业履行生态保护责任的情况进行记录和评价,纳入个人和企业的环境信用档案,以激励社会各界积极参与生态保护。此外,增强生态保护补偿机制与其他生态文明制度的协同作用,更好地服务于“碳达峰、碳中和”战略目标。例如,探索和建立能够体现森林、湿地等自然生态系统碳汇价值的补偿机制,通过市场手段激励减排和增汇行为,加速中国向低碳经济转型的步伐。

3.4 完善生态保护价值核算体系

(1) 建立健全自然资源资产产权体系。生态保护补偿评估指标体系的建立与完善要以水资源为核心,以水质为重要指标和参考依据,综合核算区域的保护成本、机会成本和环境成本,研究确定生态产品价值评价方法,制订具有流域性、示范性和先导性的补偿评估指标体系,合理反映各地水生态环境保护工作力度及成效差异,充分发挥生态保护补偿的激励引导作用,推进自然资源资产产权体系的建立。

(2) 对各地市生态保护工作进行成效评估。搭建横向生态保护补偿信息平台,整合长江上游干支流、不同地区及不同部门间的自然资源开发利用以及生态保护修复数据,根据生态环境监测信息和既定的评估指标、标准,按年度对受偿区各地市生态保护补偿责任落实情况、生态保护工作成效等进行评估,形成年度评估报告,将评估结果作为转移支付资金分配的重要依据。

3.5 建立市场化、多元化补偿机制

(1) 培育市场主体。积极倡导和建立“政府+金融+市场”多元化的生态保护补偿政策和生态产品交易体系,把生态保护补偿纳入市场调节范围,大力培育市场主体,引导社会资本通过项目投资、资金注入、技术支持、市场共建等多种途径帮助受偿区域实现产业结构调整升级,赋予保护区和受偿区内利益相关方合法的生态保护补偿市场主体地位,以此实现生态保护补偿市场主体的多元化,充分发挥市场配置生态资源的决定性作用,促进可持续发展和可持续保护。

(2) 探索多元化补偿方式。充分利用经济发达地区的技术、人才、产业等优势,探索技术补偿、产业补偿、人才交流等新的补偿模式,在生态价值转化、新兴产业合作发展、农产品提质升级、文旅深度融合等领域加大补偿力度,帮助受补偿地区在高水平保护过程中实现可持续、高质量绿色发展。积极发挥绿色金融、生态保护补偿基金等作用,同时创新性地引入生态公益彩票的概念,以此来开拓多元化的资金募集途径。将原本分散在生态恢复、生态建设、环保补助、供水灌溉等领域的资金进行整合,集中用于生态保护补偿,产生资金投入的叠加效果,提升整体的生态治理效能。

(3) 积极探索和丰富公众参与生态保护补偿的模式。邀请政府部门、专家学者、直接受益的民众、企业,以及其他社会组织共同参与生态保护补偿的协商过程,通过政府资助、社会捐助、基金投资回报等多元化的资金筹集渠道,构建一个广泛的财政支持网络。一方面,政府按照生态治理的实际成本,承担相应的资金投入;另一方面,可以利用水资源开发、水电站运营以及旅游业带来的收益,通过公开招标等竞争性方式,吸引民间企业、非营利组织等向生态保护补偿基金捐款。同时鼓励银行、产业投资基金等金融机构加入基金的建设中,共同投资长江经济带生态保护补偿项目,形成政府、企业、社会组织和公众共同参与的长江经济带生态保护补偿格局。

4 结 论

本文系统梳理了长江经济带生态保护补偿体制机制建设实践情况,从补偿资金、补偿方式、全流域的长效生态保护补偿机制、生态产品价值核算体系及政策的协同性等方面提出长江经济带生态保护补偿所面临的挑战,深入分析了上述问题产生的原因,并基于分析结果针对性地提出了正确树立横向生态保护补偿治理观念、增加补偿方式和补偿力度、健全全流域的长效生态保护补偿机制、完善生态保护价值核算体系、建立市场化及多元化补偿机制等建议。通过完善和优化长江经济带的生态保护补偿机制,可以充分释放流域生态保护补偿机制的多维效益——政策引领力、社会凝聚力和经济驱动力,从而实现经济繁荣、社会稳定与生态健康的三位一体发展愿景,为中国乃至全球的生态保护补偿体系建设提供可复制、可推广的宝贵经验。

参考文献:

[1] 关会娟,许宪春,张美慧,等.中国数字经济产业统计分类问题研究[J].统计研究,2020,37(12):3-16.

[2] 许继军,刘建峰.新时期长江流域生态补偿机制与关键科学问题研究[J].人民长江,2024,55(6):16-21.

[3] 潘惠.长江流域水生态补偿机制建设研究[J].水利水电快报,2023,44(12):82-87.

[4] 任俊霖,饶友怡,罗欣.长江流域居民生态补偿支付意愿及其影响因素[J].人民长江,2023,54(11):23-30.

[5] 许继军,刘建峰.新时期长江流域生态补偿机制与关键科学问题研究[J].人民长江,2024,55(6):16-21.

[6] 王梓懿,张京祥,周子航.长三角区域一体化视角下生态补偿机制研究[J].上海城市规划,2020(4):26-32.

[7] 刘加伶,时岩钧,刘冠伸.水资源开发利用生态补偿研究——以重庆市万州区为例[J].人民长江,2020,51(10):80-87.

[8] MINGJIE S,DOUDOU H,BASANTA P.A supply-demand framework for eco-compensation calculation and allocation in China′s national key ecological function areas——a case study in the Yangtze River Economic Belt[J].Land,2022,12(1):7.

[9] 李建,贾海燕,徐建锋.长江流域水库型水源地生态补偿研究[J].人民长江,2019,50(6):15-19.

[10] KUAI C,HUANG Y,WANG F.A framework for eco-compensation in the Yangtze River Delta region of China based on multiple policy objectives[J].Journal of Cleaner Production,2024,436:140370.

[11] JIANMIN W,LIXIANG W.Study on the efficiency of air pollution control and responsibility allocation in the Yangtze River Delta region in China from the perspective of ecological compensation[J].Journal of Cleaner Production,2023,423:138700.

[12] MAO C,NIU J.Quantitative analysis of ecological compensation in the Yangtze River Delta region based on the value of ecosystem services and ecological footprint[J].Frontiers in Ecology and Evolution,2024,12:1335761.

[13] JIA K,YUAN R.The impact of basin horizontal ecological compensation policies on carbon emissions:A case study of the Yangtze river economic Belt[J].Heliyon,2024,10(8):e28858.

[14] GUAN D,CHEN S,ZHANG Y,et al.Influencing factors and the establishment of a basin ecological compensation mechanism from the perspective of water conservation:A case study of the upper Yangtze River in China[J].Journal of Cleaner Production,2024,456(1):142332.

[15] 黎元生,胡熠.流域系统协同共生发展机制构建——以长江流域为例[J].中国特色社会主义研究,2019(5):76-82.

[16] 许继军,陈述.新时期长江流域水资源保护利用管理体制机制研究[J].长江科学院院报,2022,39(7):1-6.

(编辑:江 文)

Research on paths to improve ecological protection compensation of Yangtze River Economic Belt

YANG Xianglin1,YANG Jie2,DING Lin3,YAN Xinglu4,KANG Wenjian5

(1.Rizhao Donggang District River and Lake Management and Protection Center,Rizhao 276825,China; 2.Shandong Water Conservancy Vocational College,Rizhao 276826,China; 3.College of Agricultural Science and Engineering,Hohai University,Nanjing 213200,China; 4.Shuifa Planning and Design Co.,Ltd.,Rizhao 276825,China; 5.Rizhao River and Lake Management and Protection Center,Rizhao 276827,China)

Abstract:

Establishing and perfecting the ecological protection compensation mechanism of the Yangtze River Economic Belt is not only the essential way to promote regional green transformation,but also a key measure to promote the transformation of its ecological governance system and governance capacity to modernization.Through combing the practical results of ecological protection compensation in the Yangtze River Economic Belt at present,it is found that the ecological protection compensation mechanism had achieved initial results while some problems that need to be solved,such as less compensation funds and single compensation method.By constructing the theoretical framework of ecological protection compensation mechanism in the Yangtze River Economic Belt,this paper made an in-depth analysis of the existing problems and the deep-seated causes of such problems,and put forward a great path from the aspects of establishing the correct governance concept of horizontal ecological protection compensation and perfecting the long-term ecological protection compensation mechanism in the whole basin,which can provide a reference for the construction of ecological protection compensation system in the Yangtze River Economic Belt.

Key words:

ecological protection compensation; compensation funds; ecological governance; Yangtze River Economic Belt