商业银行养老金融服务场景建设探索

党的十八大以来,党中央对积极应对人口老龄化作出一系列重要部署,党的十九届五中全会将积极应对人口老龄化确定为国家战略。2023年10月,中央金融工作会议首次提出做好金融“五篇大文章”,习近平总书记强调“养老金融要健全体系、增进福祉”,为商业银行理解和把握“国之大者”提供了根本遵循。商业银行积极开展养老金融服务场景建设,是落实中央金融工作会议精神、做深做细做实“养老金融大文章”的必要之举。在人口老龄化的背景下,商业银行应深刻把握金融工作的政治性、人民性,深入洞察居民养老行为和动机,始终站稳人民立场,想人民之所想,解人民之所急,不断把人民对美好生活的向往变为现实。

养老金融服务场景应助推全社会提升养老规划意识

中信银行近三年发布的《中国居民养老财富管理发展报告》显示,仍有超过三成的受访者表示尚未启动个人养老规划,即便是已有规划的受访者,真正付诸行动的人不到一半。原因主要包括以下方面:

未老人群对老龄化社会的感受还不强烈

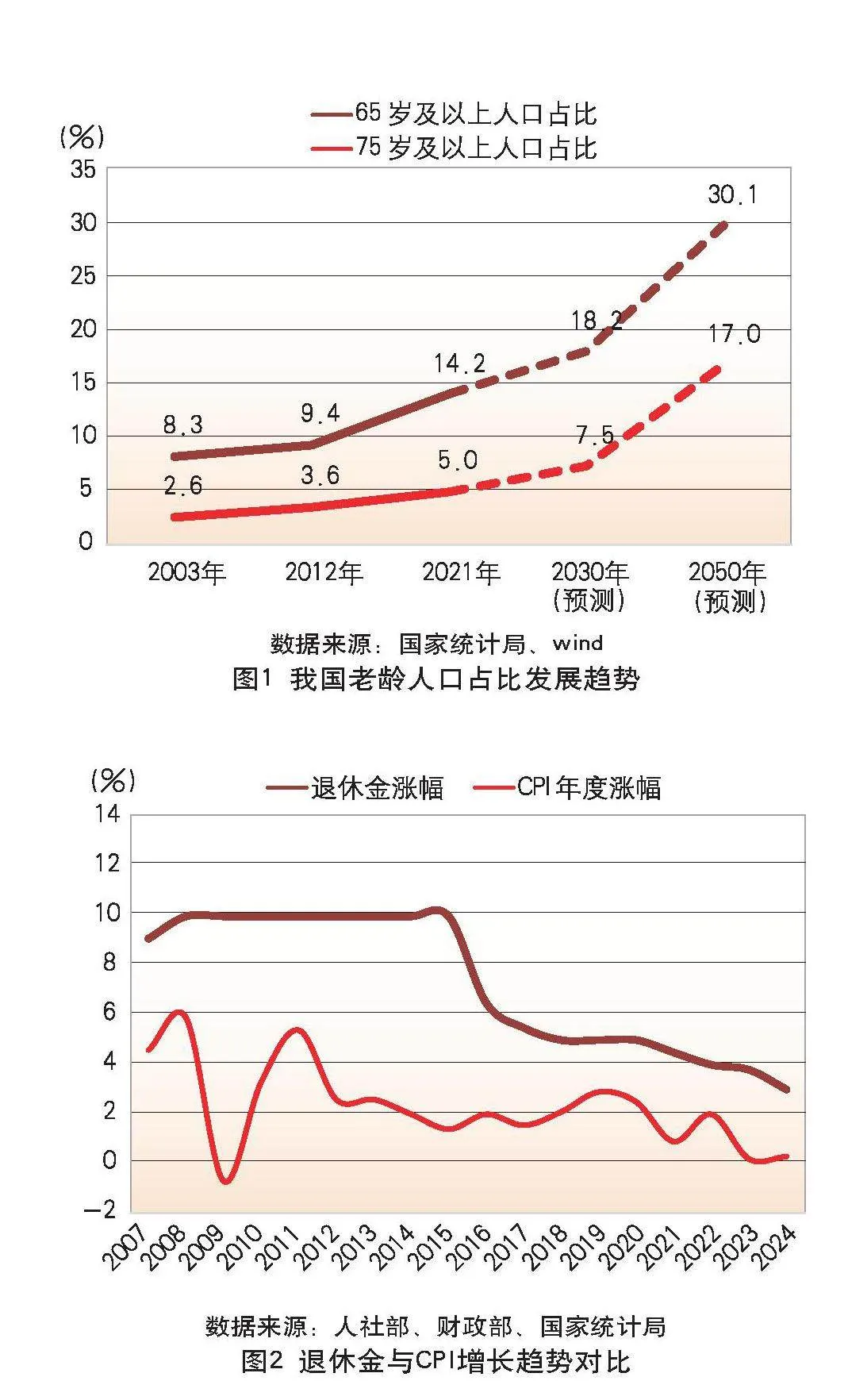

根据民政部公布的数据,截至2023年末,全国60 周岁及以上老年人口2.97亿人,占总人口的21.1%; 全国65周岁及以上老年人口2.17亿人,占总人口的1 5 . 4 %,表明我国已经步入中度老龄化社会(见图1)。但是,目前我国75岁及以上老年人比例还不算高。国家统计局数据显示,截至2023年,我国75岁及以上人口比例大约为6%。所以,从结构分布看,低龄

老年人比例上升快,高龄老年人比例还不高,所以未老 人群对人口老龄化的感知还不强烈。笔者认为,未来 5-10年,当低龄老人自然过渡到高龄老人时,未老人 群对人口老龄化的感知可能会截然不同。 退休金的增长加深了部分中年人的惯性认识 过去一段时期,基本养老保险较好地满足了城镇 居民的退休生活开支。而且,同期中国经济处在高速增 长阶段,城镇居民基本养老保险以高于通胀的速度逐 年增长,很多中年人因此对额外储备养老钱没有足够 重视。据人社部公布的数据,2006—2015年,我国退 休人员月人均基本养老金增速稳定在10%左右,即使从 2015年之后增速开始降低,依然高出通货膨胀水平2-4 个百分点。2024年最新数据显示,退休人员月人均基 本养老金增速为3%,超出CPI增速2.7个百分点(见图 2)。笔者认为,虽然退休金增速持续放缓,但继续保 持增长趋势,且能够覆盖通胀水平,每年可以领到更多 退休金,退休老人的获得感和幸福感普遍较高。这一现 象也让部分中年人形成了思维惯性,即退休金可满足养 老支出,更多养老储备尚未引起中年人的高度重视。 过去的养老模式影响未老人群的判断 过去几十年,居民选择更多的是生存型养老,认 为只要满足退休后基本的衣食住行需求就可以。根据民 政部、全国老龄办、国家卫生健康委、财政部、中国老 龄协会、中国计划生育协会于2021年共同组织开展的第 五次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据(以下简称 “调查数据”),2021年,我国老年人中自评经济状况 “基本够用的”占61.2%,“比较宽裕的”占18.7%,“非常宽裕的”占3.5%。可见,超六成以上的老年人经济状况只能满足其选择“生存型养老”的方式,转型到享受晚年生活的“生活型养老”方式的依然是少数。根据调查数据,2020年,我国约2393万老年人外出旅游,在全部老年人中的占比仅为9.0%。笔者认为, 老年人选择度过晚年生活的主流方式仍是“生存型养老”,这也较大影响了未老人群对于提早进行养老储备的认知。

概括来讲,中国人口老龄化程度不断加深,但由于75岁以上人口占比还不高,未老人群对老龄化社会的感受还不强烈,对社会养老压力的理解还不充分。过去,中国经济高速增长,基本养老保险基金规模持续增长,退休金保持逐年上升的趋势,个人养老储备的意识尚未被广泛唤醒。而且,过去人们更多选择“生存型养老”,而非“生活型养老”,个人养老储备需求未充分显现。为此,商业银行应加快养老金融服务场景建设, 提升居民的养老金融素养,激发客户树立提早规划养老的意识,引领客户积极参与养老规划,这是商业银行支持国家战略的重要责任,也是提升服务水平、优化自身经营的必然要求。

养老金融服务场景应围绕客户需求建设

建设养老金融服务场景的意义在于,当公众置身于具体场景时,更容易在内心产生共鸣,从而发觉自己潜在的养老需求。养老金融服务场景必须围绕需求来构建。对于个人养老储备这件事情而言,花钱变多与攒钱变难是主要矛盾。但是,对于不同年龄段的人群,矛盾的主要方面又各不相同。

年轻人群普遍存在“还年轻、不着急”的心态, 而且他们确实很难攒下钱。《2023年轻人存钱调研报告》显示,超七成30岁以下年轻人存款不到10万元,大约五分之一的人存款不足1万元。年轻人在实施养老规划之前,首先需要解决攒钱难的问题。

中年人普遍面临“算不清、管不住、投不好”等痛点问题。上有老、下有小的中年人,一方面,通常面临还房贷、赡养老人、抚养子女等生活压力,诸多支出往往让中年人管不住“养老钱”。另一方面,面对自己退休以后究竟能领多少退休金、未来生活成本如何变化,潜在医疗支出有多大等关键问题,很多中年人往往算不清到底需要多少养老钱。对于正在积累养老钱的中年家庭而言,他们还面临如何在波动的市场环境下实现保值增值的难题。

老年人群关心的是自己的养老钱如何保值增值, 因为这笔钱需要支撑未来20年,甚至30年的养老支出。除此之外,他们希望实现精神层面的追求,拥有丰富多彩的老年生活。根据《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》数据,2021年,我国老年人中参加各项日常休闲活动的占94.3%,赞同“老年人应该自立自强”的占比达到76.6%,感到生活幸福的占81.4%。随着养老产业快速发展,老年人拥有更加丰富的养老选择,消费倾向增强,整体支付能力也在提升, 他们更加重视自我实现和生活品质,生活和消费观念正在积极转变为“享老”。另外,低龄、中龄、高龄老年群体的养老需求也不尽相同,自理型长者、生活协助型长者和失能型长者,对医疗、康复、疗养、照护、娱乐等方面的需求存在较大的差异。

为此,基于不同年龄客户需求的洞察,2024年, 中信银行提出“长寿时代,做自己人生的CFO”价值主张,围绕“Z世代、中生代、银发代”的差异化需求探索建立服务场景。

中信银行养老金融服务场景建设的若干实践

“Z世代”:打造攒钱场景

为了让年轻人提前感受“变老”,中信银行联合中信养老、友邦人寿在上海地区打造康养体验舱Pro, 其中,“人生时空”模块不仅可以模拟不同年龄阶段的容貌变化,还能让年轻客户体验“老年人”的行动起居,让他们开始重新思考个人养老规划问题。

为了帮助年轻人解决“攒钱难”的问题,中信银行从大卫·巴赫(David L. Bach)的著作《拿铁因素》获取灵感,围绕攒钱场景打造出“拿铁计划”理财定投服务。让年轻客户的攒钱流程更加简便,既可以自由设置攒钱计划,自选日、周、月等频率自动扣款,也支持按照攒钱愿望和收支习惯设置攒钱周期,在产品端提供精选的低波稳健产品,把攒钱的难度和风险都大大降低。

研究发现,“Z世代”喜欢在生活、旅游、游戏、家居等场景中进行交流,喜欢一切“有感觉”的东西, 习惯在朋友圈、小红书、抖音分享购物及物品使用心得。为了赢得更多年轻朋友的关注,2024年,中信银行发布了业内首部微短剧《财富魔法之拿铁计划》,在官方视频号、抖音、B站、小红书、微博等全渠道发布后,累计触达人次近4000万。

中生代:打造投资场景

为了解决“算不清、管不住、投不好”的痛点, 2022年,中信银行基于心理账户理论,在业内首创了1.0版的“幸福+”养老账本,实现了个人养老钱的集中展示,用户量达到260万;2023年升级为2.0版本, 增加退休后收入测算等功能,用户量上升至480万。

2024年,中信银行全新升级养老账本功能,包括三个创新点:一是锚定“好用的养老记账簿”功能定位,在归集客户基本养老金、企业年金、个人养老金及其他养老钱的基础上,新增非金融资产手工录入功能, 极大地扩展了养老储备的外延。真正成为客户的专属记账簿,对自己的养老储备了然于胸。二是提出“社保+”的规划逻辑。过去“算缺口”的规划逻辑,虽然直观,但容易形成焦虑感,从而放弃规划。中信银行“社保+”的规划逻辑,则是在基本养老金基础上,通过一笔笔养老储备的叠加,让客户感到未来现金流在不断增厚,退休后养老品质在不断提升,形成正向反馈,让客户真正掌握养老规划的主动权。三是根据客户年龄、风险承受能力和收益目标自动匹配产品配置方案。无论是初入职场的“Z世代”,还是财富增长期的“中生代”,或是已经退休的“银发代”,都能找到契合自身需求的方案。客户可以根据实际情况灵活调整投资计划。

2024年11月,中信银行发行了业内首本小说体养老金融读本《长寿时代,做自己人生的CFO》,通过主人公钟欣(谐音中信)的视角,在一幕幕生活场景中解答诸如“退休后到底能拿多少退休金”“养老保障, 保什么”“异地就医怎么办”等问题,使读者在潜移默化中加深对长寿时代和养老投资的理解。中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文先生在序言中评价称: “本书的新颖之处在于,它是政策性与文学性的结合、专业性与文学性的结合、商业性与文学性的结合。”北京大学新闻与传播学院教授、阿尔茨海默病患照护者胡泳教授在序言中评价称:“本书有一个创举,以小说的形式切入老百姓关注的社保和医保,详尽解答了涉及大众切身利益的养老问题。”

银发代:打造生活场景

不同年龄阶段的老年人群身体健康状况、精神状态等因素决定了他们的养老生活需求,因此,中信银行结合不同阶段老年人的痛点问题,构建差异化的养老生活场景。

对于自理型长者而言,多数人处在低龄老年阶段,养老金相对充足,关注自我的意识在提升,健康而有活力的状态让他们更愿意获得文娱、交友资源。为了帮助此类长者享受丰富多彩的晚年生活,中信银行打造了涵盖财富、健康、学院、福利、舞台等五大“金融+ 非金融”综合性养老服务场景。其中:“幸福+财富” 为老年客户提供专属借记卡“幸福年华卡”、老年客户专属信用卡“如意卡”;“幸福+学院”为老年客户提供“金融+非金融”线上学习课程;“幸福+优惠”为老年客户提供周边超市、药店等商超优惠;“幸福+健康”为老年客户提供全国三甲医院和商业机构的健康体检、便捷就医、家庭医生等服务;“幸福+舞台”为老年客户提供展示个人才艺的文艺舞台,联合中国老年大学协会连续五年举办“幸福家·爸妈才艺大赛”活动。

对于生活协助型长者而言,多数人处在中龄老年阶段,生活尚可自理,大部分选择居家养老模式,部分老年人可能还患有基础慢病等情况,他们对医疗、陪诊以及居家适老化改造有着较大需求。为了帮助此类长者更好体验晚年生活的美好,中信银行进一步丰富“金融+医疗健康”服务场景生态,在养老账本中上线“医疗健康”模块,积极携手医疗行业头部企业为养老客户提供“线上+线下”优质健康服务,包括线下陪诊、健康体检、24小时家庭医生等服务内容。同时,中信银行积极探索“金融+居家养老”服务场景生态等,为选择居家养老的老年人提供场景服务。

对于失能型长者而言,他们身体机能严重下降、生活自理能力欠缺,有较多发生意外摔倒、饮食困难等情况,对专业康复护理、生活环境安全、精神关怀等方面有着较大需求。为了帮助此类长者更好享受专业养老服务,2024年,中信银行养老金融团队深入北京、上海、广州等12个城市,实地考察了28家养老社区,从生活舒适度、医疗健康、交通便利性、文体娱乐及安全保障等五大维度,对这28家养老社区进行了全面评估, 精心编纂了业内首份《中国居民养老财富管理发展报告(2024)》暨《养老社区白皮书》,旨在为此类长者提供差异化的策略参考。同时,中信银行在App暖心上线“养老地图”“养老社区”模块,居民可以在线浏览全国29个城市67家养老社区情况,并通过地图查询周边养老机构、老年大学、医疗机构、社区消费等,实现养老服务资源“一站汇聚”。

服务场景的体系化和生态化

从2009年开始,中信银行围绕客户养老需求,持续发展金融服务和非金融服务相互融合、相互促进的场景生态。经过十几年的发展历程,沉淀了独具特色的“幸福+”养老金融服务体系,以一个前瞻性的养老金融研究平台、一个便捷的资金账户、一个全面的养老账本、一支专业的养老规划师队伍、一套全方位的服务、一套全品类的产品体系为基础,为长寿时代居民养老规划提供体系化服务场景生态。

中信银行充分发挥中信集团协同力量,在产品创新、综合服务、医疗康养等领域开展深度合作,探索打造了“财富”“健康”“医养”“长寿”的养老金融服务闭环。在财富端,中信养老金融服务场景与客户养老财富规划需求构成“金融”供需闭环,为客户带来全景式养老金融服务,不断扩充开放式养老产品货架,优化“特色化线下网点+适老化线上移动端+敏捷化远程服务”一体化养老综合服务体系;在医养端,中信养老产业与客户医康养护需求构成“非金融”供需闭环, 形成从预防到康复、从线上到线下的全流程健康服务场景,帮助客户实现在不同生命周期阶段追求的养老规划目标。通过构建养老金融综合服务生态圈,打通客户虚拟养老金融支付场景与实体养老“非金融”服务场景的链接通道,构建覆盖全生命周期、多客层、多客群的养老“金融+非金融”服务体系,满足长寿时代客户对财富、健康、医养、长寿的需求。

(作者系中信银行私人银行部兼财富管理部负责人)

责任编辑:杨生恒